卡托普利联合卡维地洛治疗心力衰竭145例临床分析

张艳芳,李维琼

(重庆市黔江区中心医院心血管内科,重庆 409000)

合理应用血管紧张素转换酶抑制剂和β受体阻滞剂,是心力衰竭治疗过程中最重要的环节,直接影响患者的预后。笔者观察并分析了145例心力衰竭患者的治疗情况,旨在为临床提供参考。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取在我院就诊的心力衰竭患者145例,均符合Framingham诊断标准,病程均在6月以上;纽约心脏学会(NYHA)心功能分级Ⅲ~Ⅳ级;心率均大于60次/min;血压均大于90/60 mmHg;均排除肝肾功能不全、急性心肌梗死3月内及长期应用类固醇激素者。其中男73例,女72例;年龄37~81岁;扩张性心肌病44例,缺血性心肌病37例,高血压性心脏病64例;左室射血分数(0.31±0.04)%。按血管紧张素转换酶抑制剂、β受体阻滞剂应用情况分为两组,A组为血管紧张素转换酶抑制剂(卡托普利片)或β受体阻滞剂(卡维地洛片)达到应用靶剂量,或两者均达到靶剂量,共74例;B组为血管紧张素转换酶抑制剂(卡托普利片)、β受体阻滞剂(卡维地洛片)均未达到应用靶剂量,共71例。

1.2 方法

两组患者均给予血管紧张素转换酶抑制剂(卡托普利片)、β受体阻滞剂(卡维地洛片)、氢氯噻嗪片或呋塞米片、螺内酯片、地高辛片等药物常规治疗。所有患者经治疗出院后,心功能均恢复至NYHA分级Ⅰ~Ⅱ级。随访患者出院后6个月、1年、2年后血管紧张素转换酶抑制剂、β受体阻滞剂的应用情况,由心内科临床医师判断每位患者是否达到应用的靶剂量及应用剂量,同时记录6 min步行试验结果。记录随访患者心脏B超中左室收缩末内径、左室射血分数,并记录患者再次入院情况(入院次数)。随访终止于调查后2年。

1.3 统计学处理

数据以均数±标准差表示,计量资料比较应用 t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 随访中各观察指标变化

随访2年后,患者血管紧张素转换酶抑制剂(卡托普利片)、β受体阻滞剂(卡维地洛片)剂量较出院时有所上升,左室收缩末内径较出院时有所下降,6 min步行试验结果较前有所上升。结果见表1。

表1 心力衰竭患者随访中各观察指标变化(X ± s,n=145)

2.2 达靶剂量情况

血管紧张素转换酶抑制剂(卡托普利片)、β受体阻滞剂(卡维地洛片)在应用过程中,从小剂量开始,均达到循证医学的靶剂量。卡托普利片、卡维地洛片剂量达靶剂量分别有46例(31.72%)和52例(35.86%),两药剂量均达靶剂量23例15.86%。

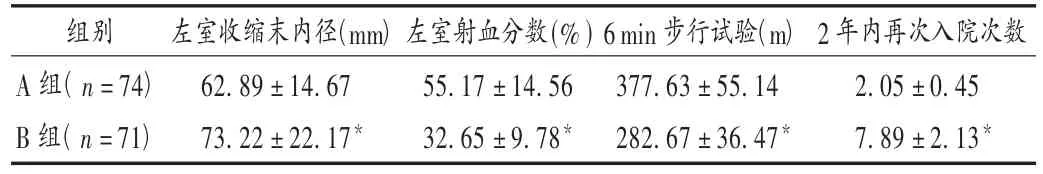

2.3 随访2年后临床改善情况

结果见表2。

表2 两组患者2年后的临床改善情况比较(X±s)

3 讨论

心力衰竭是一种终末期心脏疾病。据调查,我国心力衰竭患病率为0.9%[1]。随着对心力衰竭机制认识的不断深入,现在认为,导致心力衰竭发生发展的基本机制是心室重构。肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)和交感神经系统的过度活化在心肌重构中起关键作用,并增加死亡率[2]。故血管紧张素转换酶抑制剂和β受体阻滞剂在心力衰竭治疗中地位越来越突出,《中国血管紧张素转换酶抑制剂在心血管病应用的专家共识》中,将血管紧张素转换酶抑制剂和β受体阻滞剂列为Ⅰ类神经内分泌抑制剂。然而,全球都存在血管紧张素转换酶抑制剂使用剂量不足的现象,根据中华医学会心血管病学分会对全国各地41家医院1980年、1990年和2000年3个全年段10 795例心力衰竭住院患者回顾性调查资料显示,血管紧张素转换酶抑制剂使用率分别为14.0%,26.4%和40.4%。对于β受体阻滞剂,同样也存在剂量使用不足的情况。

本研究中,通过对145例患者随访发现,血管紧张素转换酶抑制剂(卡托普利片)、β受体阻滞剂(卡维地洛片)剂量达标率仅为31.72%和35.86%。根据血管紧张素转换酶抑制剂、β受体阻滞剂应用情况分组后,发现剂量达标组患者两年后心脏变小、左室射血分数正常、6 min步行距离提高、2年内住院次数明显降低。这与阿特拉斯(ATLAS)研究结果相似。因此,血管紧张素转换酶抑制剂和β受体阻滞剂的剂量是否达标,直接影响到患者预后。

374个血管紧张素转换酶抑制剂相关试验结果显示,血管紧张素转换酶抑制剂可显著降低总死亡率(17%)、心血管死亡率(18%)和心脏性猝死(20%)[3]。心功能不全比索洛尔治疗研究(CIBIS-Ⅱ)、左室功能不全患者心肌梗死发作后的临床作用(CAPRICORN)研究结果提示,卡维地洛能显著减少心血管猝死、降低死亡率。心力衰竭的治疗中,早期、足量、维持应用血管紧张素转换酶抑制剂和β受体阻滞剂具有重要意义,直接关系到患者长期预后。对每位心力衰竭患者的治疗应采用个体化治疗,加强患者随访的依从性,才能最大限度地达到应用的靶剂量,提高治疗效果,降低心脏性猝死,最大限度地使患者受益。

[1]顾东风,黄广勇,何 江,等.中国心力衰竭流行病学调查及其患病率[J].中华心血管病杂志,2003,31(1):3-6.

[2]Tan LB,Schlosshan D,Barker D.Fiftieth anniversary of aldosterone;from discovery to cardiovascular therapy[J].Int J Cardiol,2004,96:321-333.

[3]Al-Mallah MH,Tleyjeh IM,Abdel-Latif AA,et al.Angiotennsinconverting enzyme inhibitors in coronary artery disease and preserved left ventricular systolic function:A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J].J Am Coll Cardiol,2006,47(8):1 576-1 583.