城市轨道交通对旅游边缘区旅游增长极影响机制研究

——以杭州为例

卞显红,翁碧云

(浙江工商大学旅游与城市管理学院,杭州310018)

城市轨道交通对旅游边缘区旅游增长极影响机制研究

——以杭州为例

卞显红,翁碧云

(浙江工商大学旅游与城市管理学院,杭州310018)

论文首先从城市轨道交通建设改善城市旅游边缘区可达性、城市轨道交通建设促进对城市旅游边缘区的旅游需求、城市轨道交通建设推进旅游增长极向城市旅游边缘地区腹地拓展、城市轨道交通建设促进新城区的建设等4方面分析了城市轨道交通建设对城市旅游增长极形成与发展的影响机制,然后以杭州市为例,从杭州城市旅游边缘区人口的增长、杭州城市轨道建设与旅游边缘区旅游需要统筹发展、杭州城市轨道交通建设尽可能向城市旅游边缘区腹地拓展等3方面论述了杭州城市轨道交通建设对杭州城市旅游边缘区旅游增长极形成与发展的影响。

城市轨道交通;旅游边缘区;旅游增长极;杭州

一、引言

随着城市旅游的快速发展,城市旅游快速向城郊地带与乡村地带扩散。城市旅游与乡村旅游之间的相互作用与影响日益增大,城乡旅游要素之间相互融合、彼此交错。反映在地域空间结构上,城市旅游和乡村旅游相连接的部位,出现了一个城乡旅游要素逐渐过度、相互渗透、相互作用,且边缘效应明显、功能互补的强烈的过渡(中间)地带,笔者称之为城市旅游边缘区,它与城市旅游核心区和乡村旅游区域共同构成的城市旅游空间结构称为城市旅游核心区-边缘区-乡村旅游区三元空间结构,它是城市旅游经济发展到一定阶段的必然产物。庞振刚和董波(2001)[1];沙润和吴江(1997)[2];符全胜(1998)[3];黄震方等(1999)[4];吴承忠和韩光辉(2003)[5];卞显红(2008)[6];毛卫东和马晓冬和杨春宇(2008)[7];顾琛琛(2011)[8];Pearce(1995)[9];Papatheodorou(2004)[10];Weaver(1998)[11];Gladstone与Fainstein(2001)[12];Krakover S(2004)[13];Wanjohi Kibicho(2009)[14]等国内外研究者对城郊、城市边缘区及城市旅游边缘区旅游发展问题进行了一定的研究。

贾铁飞(2000)[15];李秀霞(2005)[16];宋仪艳(2007)[17];卞显红(2008)[18];于慰杰和李建卫(2009)[19];尹铎和吕华鲜(2011)[20]等对旅游增长极进行了一定研究。旅游增长极是指旅游发展首先出现在一些旅游增长点和增长区域上,它们可以是城市或区域旅游中心区域,也可以是高等级的旅游区(点)及能对城市或区域旅游发展具有重要推动作用,然后通过城市或区域旅游发展轴线向外扩散并对整个城市或区域旅游业发展产生重大影响的区域。

李雪梅和李学伟(2009)[21];向谦楠和陈义华(2010)[22];欧国立(2010)[23];张文尝和马清裕(2010)[24];林逢春和增智超(2009)[25];孙斌栋(2009)[26]等认为城市轨道交通建设有利于促进城市郊区或边缘区的经济发展。城市轨道交通建设能有效促进旅游企业在城市旅游边缘区布局。本研究基于旅游增长极视角分析了城市轨道交通建设对城市旅游边缘区旅游发展的影响机制。

二、城市轨道交通对旅游边缘区旅游增长极的影响机制

(一)改善城市旅游边缘区可达性,促进旅游增长极形成与发展

城市旅游边缘区有的区域具有良好的自然与人文旅游资源,具有旅游发展的良好先天条件。如果城市轨道交通的建设对其旅游区位条件具有一定的改善作用,那该区域可能会加快旅游资源开发进程。城市旅游边缘区往往具有良好的旅游用地条件,随着城市轨道交通设施的建设,有些区位可能成为旅游接待设施兴建的集聚区位。

城市旅游发展,尤其是城市旅游边缘区的旅游发展与城市旅游交通基础设施,尤其是城市轨道交通建设密切相关。政府通过城市边缘区高等级公路、向城市郊区延伸的轨道交通等交通基础设施的兴建,大大改善了城市旅游边缘区的旅游交通状况,也使一些具有一定旅游资源基础的城市旅游边缘区开发成城市旅游重要节点。城市轨道交通设施的建设,不仅提高了城市旅游边缘区旅游节点的可达性,也增加了城市居民对城市旅游边缘区的游憩需求。城市旅游边缘区具有旅游开发条件的区域逐渐被开发成为新兴的旅游区,如主题公园旅游区、旅游度假区、游憩观光区等。这些城市旅游边缘区旅游接待设施的兴建改变了城市旅游空间结构,使多极、多中心的城市旅游空间结构得以形成。城市轨道交通设施的兴建也将使城市旅游空间结构的形状发生改变及原有的格局得以重组与优化。对于旅游城市,城市轨道交通设施的建设是其旅游空间结构形成的基础力量之一。

陈晓和李悦铮(2008)对大连市旅游交通与城市旅游发展协调度进行了分析与评价,认为市郊的旅游景区交通系统欠发达,道路稀少且交通质量很低,这对周边旅游尤其是对旅游质量很高的景区产生不利局面;由于郊区交通系统不能与旅游协调发展,从而使得本来开发价值很高的旅游景区的知名度迟迟不能提高,间接影响了旅游绩效[27]。城市旅游交通条件的进化过程,尤其是城市轨道交通设施的建设直接导致城市旅游空间内部组织结构的变化和外部具体形态的演化。

现代快速城市旅游交通,尤其是城市轨道交通则赋予城市及其所在区域以更为灵活的变化并产生了许多新的城市旅游空间现象。在城市旅游发展非优区内,城市轨道交通建设有可能使城市旅游发达区域对旅游非优区的袭夺效应减弱,从而使旅游非优区的旅游得以较大发展。在城市旅游空间中,一个有效的城市轨道交通系统的建设将是在适当的时间、地点,以适当的方式与城市旅游景点开发布局总体态势的相耦合。

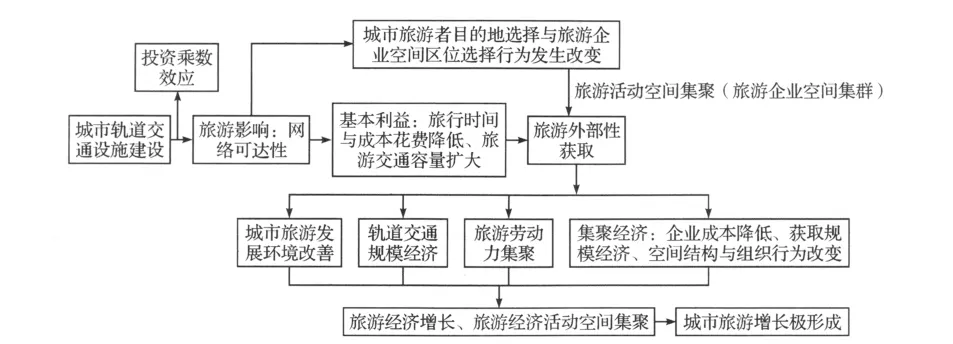

城市轨道交通设施对城市旅游空间结构形态改变的影响的重要表现特征之一是使原来处于相对劣势的区位成为城市旅游发展的优势区位,继而促进新的城市旅游增长极的形成。城市轨道交通设施建设能促进城市旅游边缘区某些区位旅游交通可达性的增强,并将吸引越来越多的旅游者前往这些城市轨道交通设施能够通达或影响到的旅游目的地,继而能够带来旅游交通规模经济。旅游交通规模经济的获取一方面降低了旅游者的出行成本,另一方面能够吸引旅游企业在拥有交通可达性强与交通规模经济大的城市旅游边缘区相关区位进行布局。旅游交通网络的空间结构与旅游企业空间区位选择是相互依存的,旅游交通网络空间结构影响旅游企业的空间区位选择,另外旅游企业的空间区位选择,如选择在旅游交通区位优越的区位布局也将进一步促进旅游交通规模经济获取,继而促进旅游产业空间集聚并促进城市旅游增长极的形成。城市轨道交通设施的投资对城市旅游增长极形成的影响机制如图1。

图1 城市轨道交通设施的投资对城市旅游增长极形成与发展的影响机制

城市旅游边缘区内,以城市轨道交通站点为换乘中心,与其周边地区的旅游区(点)、旅游城镇相连接,形成以站点为中心的城市轨道交通影响区域。城市轨道交通的建设促进城市旅游要素沿城市轨道交通布局,形成不同的旅游空间分布形态,主要有城市旅游核心区、城市旅游边缘区、城市旅游次中心区,并通过放射状及环状轨道交通线路连接城市各旅游功能区,形成多中心的旅游空间结构及城市轨道交通旅游带。

(二)旅游边缘区旅游需求促进旅游增长极形成与发展

随着城市社会经济文化的发展与进步,城市居民与旅游者的自然游憩需求持续增长。高度开发的市区自然旅游资源相对缺乏,很难满足日益增长的自然游憩需求。城郊存在着丰富的相对未受破坏与干扰的自然旅游资源,而且具有旅游交通抵达便利的区位优势。中国城市居民旅游和休闲出游市场,随距离增加而衰减。对城市旅游边缘区持续增长的自然游憩需求与中国城市居民的出游规律客观上促进了城市旅游边缘区的自然旅游资源的开发,使城市旅游边缘区成为自然游憩产业的集聚区。城市旅游边缘区自然游憩产业的发展大大改善了城市旅游边缘区的旅游基础设施,也促进了旅游饭店、文化娱乐场馆、旅游商店、餐馆等旅游接待设施在自然游憩产业集聚区的布局,继而形成旅游产业空间集聚区。在主题公园发展较好的城市,如上海、南京、杭州、无锡、深圳、广州等城市,城市旅游边缘区旅游产业空间集聚区的形成又吸引了一些大中型主题公园在此布局。城市旅游边缘区的发展与完善也促进了该区人文旅游资源的开发,在适合的地段也有可能形成商业游憩区。

城市轨道交通建设大力改善了城市旅游边缘区旅游可达性,促进城市旅游者把城市旅游边缘区作为旅游目的地选择版图,尤其是短程旅游的重要旅游目的地选择对象。城市轨道交通建设促进居民居址郊区化,有力促进城市旅游边缘区人口的增加,这将在一定程度上促进城市旅游边缘区的旅游需求。城市旅游边缘区旅游需求的增加又将大力促进城市旅游边缘区旅游资源的开发与旅游项目的建设,继而增强旅游边缘区旅游竞争力。城市旅游边缘区旅游产品越来越丰富,旅游竞争力持续增强,也将大力改善旅游基础设施的利用效率与经营效益。城市轨道已成为城市居民到城市旅游边缘区旅游的重要交通工具。城市轨道交通建设选择站点时,很多城市也充分考虑了旅游区(点)的位置,也将大力促进这些旅游区(点)旅游发展水平。基于城市轨道交通建设形成的新的旅游空间集聚区及受其影响的原有旅游区(点),在日益增长的城市旅游边缘区旅游需求的推动下,逐步成长为城市旅游增长极。

(三)推进旅游增长极向城市旅游边缘地区腹地拓展

城市轨道交通设施建设将大力促进旅游增长极在城市旅游边缘区腹地拓展。城市轨道交通将引导城市旅游空间结构形态由单核心向多核心及旅游核心与边缘协同发展的空间结构形态转变。城市轨道交通建设是城市旅游空间结构演进的重要影响因素,引导城市旅游要素沿城市轨道交通发展轴线空间布局,并形成多核心、多轴线发展的旅游空间结构形态。

城市轨道交通已成为世界上大城市主要的公共交通方式,并在城市空间结构引导方面起到了积极作用,也将是旅游者,尤其是城市居民散客出游的主要旅游交通工具之一。耿雪等(2008)研究表明北京城市居民出游选择公共交通工具的占大多数,其中选择城市轨道交通的占25%,仅次于公共汽车(38%)。城市轨道交通已成为城市居民出游,尤其是居民到城市旅游边缘区旅游的主要旅游交通方式之一[28]。

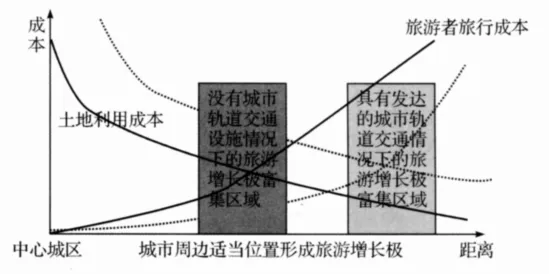

城市轨道交通设施建设减少了旅游者到城市旅游边缘区的旅行成本,同时,由于城市轨道交通设施的建设将提升城市旅游边缘区的土地价值及旅游饭店、景区等旅游企业开发与建设的土地利用成本或地租。城市轨道交通建设将促进城市旅游边缘区的旅游增长极在相对于无城市轨道交通建设背景下更远的城市旅游边缘区地区形成,使城市旅游边缘区旅游增长极向城市旅游边缘地区腹地拓展(图2)。

图2 有无城市轨道交通的城市旅游边缘区旅游增长形成与发展区位变化

(四)促进新城区建设,推动旅游增长极的形成与发展

新城区的建设较好地解决了城市公共基础设施,这些设施不仅为当地居民生活提供便利,也为到访的旅游者提供了旅游基础条件。城市新城区的建设使城市旅游基础设施,尤其是旅游交通基础设施得到改善,使新城区内的旅游资源得到进一步开发,旅游接待设施得到兴建。新城区的建设往往还伴随着新城区文化设施、教育设施、休闲设施、娱乐设施、公共游憩设施等城市居民生活相关内容建设,也与旅游者旅游体验密切相关的城市设施的兴建。这些设施不仅为城市居民增添了新城区的文化与休闲吸引力,也为到访的旅游者,尤其是商务、休闲类旅游者提供了基本的旅游接待设施。新城区成为城市旅游边缘区最接近、最便利的旅游接待中心、旅游集散中心等。

城市轨道交通建设会促进旅游城市旅游空间布局的调整,会促进政府及投资者加大对城市旅游边缘区旅游项目建设及旅游开发力度。政府通过大型旅游项目建设与制定相关旅游扶持政策对城市旅游增长极形成产生影响。城市大型旅游项目的建设,尤其是大型主题公园的建设对一个城市旅游空间结构的改变及其形成产生重大影响。城市旅游增长极的形成与发展需要政府对大型旅游项目的建设,如在旅游增长极的用地、旅游资金扶持、旅游投资优惠政策、旅游产业调整等方面提供大力支持,培育与促进城市旅游增长极的形成与发展。政府在城市旅游增长极形成过程中的作用非常明显,旅游增长极的形成有必要在起步阶段实行政府主导与扶持的发展战略,政府对推动城市旅游边缘区旅游增长极的形成具有重要作用。

城市轨道交通建设促进在合适的区域建设新城区,新城区的建设使新的城市CBD(Center Business District,CBD)得以兴建。为了满足当地居民与旅游者的游憩需求,城市CBD进而演化为中央游憩商业区(Central Recreational Business District,CRBD)。新城区的建设促进了新的城市旅游区的兴建,继而形成新的城市旅游增长极,并依托该旅游增长极,带动了其周边区域的旅游发展。新城区的建设还将促进城市人口向城市旅游边缘区集聚,并促进城市旅游边缘区休闲、娱乐、商务及旅游产业的布局与繁荣。人口的集聚带来了规模效应、集聚效应等,使城市旅游边缘区成为旅游企业,尤其是旅游饭店及旅游区等空间区位选择的优良区位,并逐渐形成城市旅游发展新的增长极。

三、杭州城市轨道交通对旅游边缘区旅游增长极影响

(一)促进旅游边缘区人口增长,带动旅游增长极形成与发展

杭州城市轨道交通1、2、3、5共4条线路经过或终点抵达余杭区,1、2、5、6共4条线路经过或终点抵达萧山区。余杭区、萧山区是杭州市重点发展的新城区。杭州城市轨道交通1、2、3、5、6等线路的建设与开通将进一步促进这两大新城区的开发。目前这两大新城区因为缺乏快速、运量大的客运交通系统,在人口集聚力上还有待提升。

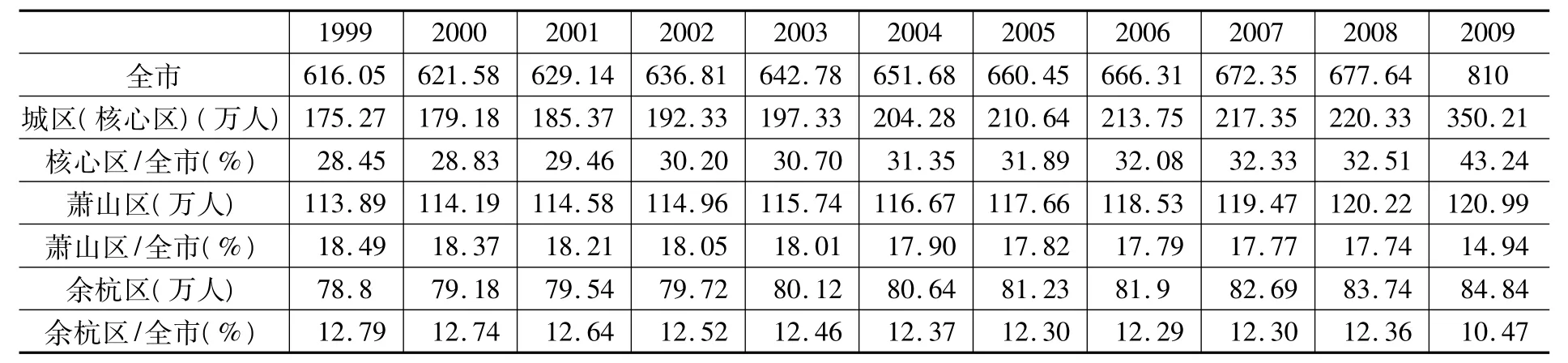

由表1分析,近几年来,杭州城市旅游核心区(由西湖区、江干区、上城区、下城区、拱墅区、滨江区共6区组成)常住人口逐渐增加,2009年占到全市的43.24%,而两大新城区萧山区与余杭区的常住人口呈逐渐下降趋势,其中萧山区由1999年的18.49%下降到2009年的14.94%,余杭区由1999年的12.79%下降到2009年的10.47%。城市轨道交通发达的上海市,城市旅游边缘区的常住人口数量占全市的比重呈逐渐上升趋势:2001年,上海闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、南汇区、奉贤区、青浦区、崇明县10区(县)的常住人口是701.67万人,占上海全市常住人口的比重为52.87%,2009年该比例上升为60.81%。当然,常住人口在核心区与边缘区的比例变动不仅仅是因为城市轨道交通建设的原因,但李雪梅和李学伟(2009)[21];向谦楠和陈义华(2010)[22];欧国立(2010)[23];张文尝和马清裕(2010)[24];林逢春和增智超(2009)[25];孙斌栋(2009)[26]等相关研究表明城市轨道交通建设能有效促进边缘区房地产业的发展,并继而提升城市边缘区的人口比例。

表1 杭州主城区与余杭、萧山两大新城区1999—2009年常住人口变化情况

城镇发展对城镇旅游发展及城镇旅游空间结构形成具有重要影响。按照城市轨道交通建设对城市边缘区的影响规律,杭州萧山区、余杭区两大新城区未来随着城市轨道交通的陆续开通,常住人口的数量也将得以进一步提升,并在此背景下,这两大新城区内的旅游接待人次与收入也将得以快速提升。杭州城市旅游边缘区旅游增长极形成与发展需要在城市旅游边缘区聚集一定数量的游憩人口,而城市常住人口数量的增长是杭州萧山、余杭等城市旅游边缘区旅游需求增长,尤其是本地休闲、游憩者需求增长的关键要素之一。杭州城市轨道交通的建设,尤其是通达城市旅游边缘区的城市轨道交通设施建设能有力促进城市旅游边缘区旅游增长极的形成与发展。

(二)轨道交通旅游边缘区需要统筹发展,形成新的旅游增长极

近5年来,杭州城市旅游核心区国家1A~5A级旅游区旅游接待人次均占杭州市整体的70%左右,而以上海为例,由于城市轨道交通设施发达,截至2009年底,城市旅游边缘区国家1A~5A级旅游区数量占全市的比重为90%,旅游饭店数量(主要是星级饭店)、旅行社数量占全市比重分别为51.22%、36.48%;杭州市相应数据为78.57%、49.80%、32.60%(表2)。上海城市旅游边缘区与核心区旅游企业空间布局状况与杭州市相类似(上海市3项指标均高于杭州,尤其是国家1A~5A级旅游区指标要明显高于杭州),但上海城市旅游边缘区旅游企业实现营业收入占全市比重为28.88%,要远低于旅游企业空间分布水平(数据来源:《上海旅游年鉴-2010》及《浙江旅游概览-2010》统计资料整理)。上海虽然具有了发达的城市轨道交通系统,但这些城市轨道交通还没有与城市旅游边缘区的旅游空间布局很好的协同发展。

杭州城市旅游边缘区旅游企业实现营业收入,以国家1A~5A级旅游区为例,在数量上占到全市76%,而营业收入上只占到全市的43%。杭州数据表明杭州城市轨道交通没有建成之前,城市旅游核心区旅游交通相对边缘区发达,旅游者密度高,旅游产业内聚力强。一方面反映出杭州城市旅游边缘区旅游发展实力弱,另一方面也反映出杭州旅游业发展实力提升具有很大的空间。一旦杭州城市轨道建设并形成网络,将积极引导城市旅游空间形态朝城市旅游核心区与边缘区协同发展的方向演进。杭州城市轨道交通的建设将进一步促进杭州萧山、余杭两大新城区的形成与发展,继而会促进城市旅游边缘区一些新的旅游增长极形成与发展(表3)。

此外,萧山区与余杭区乡村旅游相对较为发达,依托杭州市城区及自身居民对乡村旅游的需求,尤其是自身常住居民的逐渐增加,也将进一步促进这两大新城区内乡村旅游增长极的形成与发展。目前萧山区有浙江省旅游强镇(乡、街道)两处:萧山区所前镇、萧山区戴村镇;浙江省四、五星级农家乐1处、全国农业旅游示范点1处。余杭区则乡村旅游资源极其丰富,拥有3处全国农业旅游示范点、浙江省特色旅游村4处、浙江省四、五星级农家乐7处。萧山区与余杭区乡村旅游也将随着城市轨道交通建设受益。城市轨道交通站点及线路所影响范围内的杭州国际旅游综合体,尤其是萧山区与余杭区的国际旅游综合体将逐渐发展成为杭州城市旅游发展的重要增长极。

表2 截至2009年底,杭州分县(市)旅游区、旅行社、旅游饭店等主要旅游企业空间分布(单位:个)

表3 在建或规划中的杭州轨道交通建设对杭州萧山、余杭两大新城区及旅游增长极形成的影响

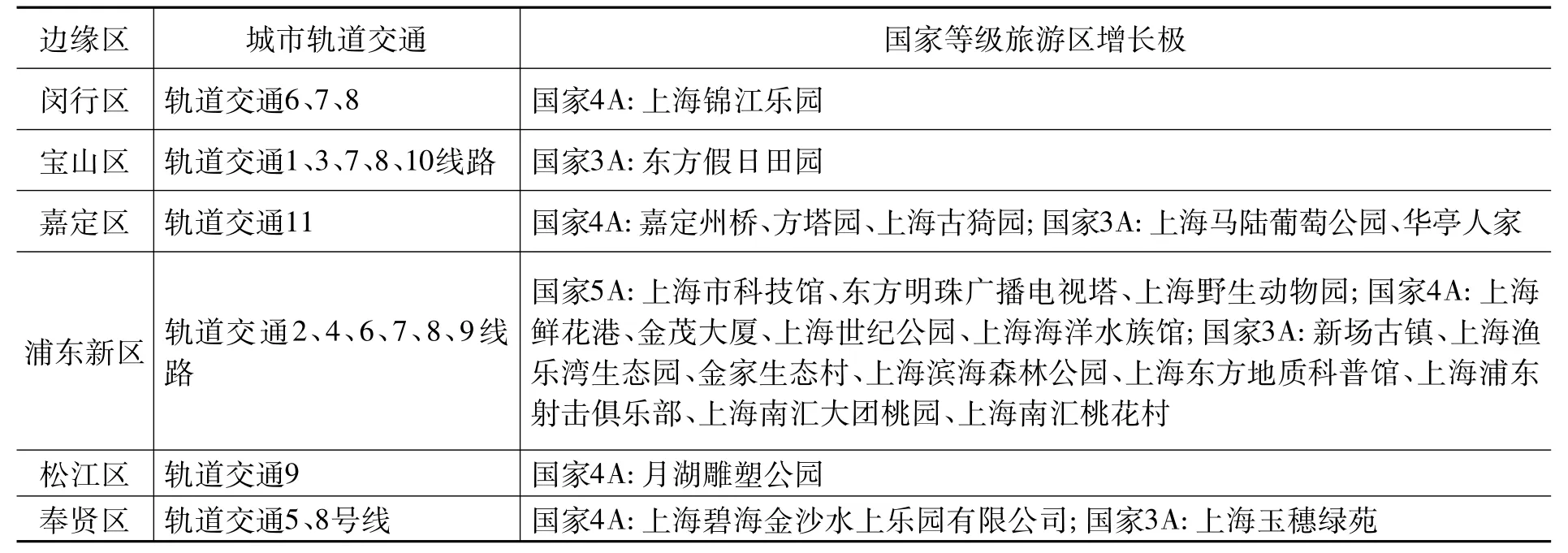

在城市旅游边缘区,旅游业率先在一些旅游资源良好的区位发展,尤其是国家1A~5A级旅游区、国家级风景名胜区、国家森林公园、历史文化名镇、重要旅游交通要道等区位往往优先发展成为旅游增长极。上海通过城市轨道交通建设促进了城市旅游边缘区一批新的旅游区类型增长极的形成(表4)。上海城市旅游边缘区直接或间接由城市轨道交通与城市旅游核心区相连接的国家等级旅游区有25处,占全市的比重50%。城市旅游边缘区轨道交通建设有效提升了边缘区的旅游经济发展水平。以上海浦东新区为例,浦东新区旅游发展近10年非常迅速,截至2009年底,国家1A~5A级旅游区占全市30%,旅游饭店占全市26.26%,旅游企业实现营业收入64.52亿元,占全市12.42%(数据来源:根据《上海旅游年鉴-2010》有关数据整理)。

表4 上海城市旅游边缘区轨道交通建设与旅游增长极形成

杭州市城市轨道交通直接通达或连接成网的区域主要集中在余杭区与萧山区。随着杭州轨道交通1号线、2号线、3号线等建成通车,以上海浦东新区实践,余杭与萧山两区旅游发展实力将得到很大程度的提升。因此,杭州萧山、余杭两区在旅游发展总体规划、旅游基础与接待设施建设等方面需要及早谋划以制定出适合于旅游快速增长的旅游发展政策。

(三)尽可能向城市旅游边缘区拓展,促进新的旅游增长极形成

以上海为例,城市轨道交通8号线、13号线的建设不仅有效解决了上海世博园旅游可达性问题,也促进了上海世博园一个新的旅游增长极的形成与发展。上海佘山国家旅游度假区作为上海中郊一处重要的旅游功能区,在没有轨道交通9号线之前,旅游接待人次与规模难以提升,自从轨道交通9号线通车之后,松江区(佘山所在行政区)旅游业得到快速发展。上海碧海金沙旅游区作为上海远郊奉贤区的1处旅游功能区,目前由于轨道交通5号线延伸线的建设而将成为上海市远郊的1处重要旅游增长极。上海迪斯尼乐园选址在上海浦东新区的远郊区川沙镇黄楼社区,之所以能配置在离中心城区1小时车程之外的远郊区,是因为城市轨道交通11号线及2号线延伸线的建设。上海淀山湖旅游区及朱家角古镇目前是上海青浦区的旅游发展重要增长极,虽然目前缺乏有效的轨道交通相连接而没有成为上海旅游的主要增长极,但上海轨道交通17号线建成也将大大促进该旅游功能区成为上海重要旅游增长极。上海城市轨道交通建设与旅游增长极形成与发展的重要启示之一就是轨道交通建设将大力促进城市旅游边缘区新的旅游增长极形成与发展。

杭州城市轨道交通建设目前还处于初始阶段,2012年才将会有轨道交通1号线建成通车,要想真正在城市旅游发展中起到重要角色,需要尽快建设1号线至8号线在内的所有轨道交通线路,并向临安市、富阳市、桐庐县、建德市、淳安县等杭州城市中远郊的区域(县、市)延伸,以大力促进千岛湖国家5A级旅游区、双溪竹海、野生动物世界、龙门古镇景区、富春桃源风景区、天目山、浙西大峡谷、大明山风景旅游区、柳溪江风景区、瑶琳仙境旅游区、垂云通天河景区、大慈岩风景区、千岛湖风景区等国家4A级旅游区等在内的旅游区增长极及临安、富阳、建德、桐庐、淳安等杭州城郊5县(市)城镇旅游增长极的形成与发展,使杭州城市旅游增长极向杭州中远郊区的腹地深度延伸,以促进杭州城市旅游核心区与边缘区协同发展,提升杭州整体旅游竞争力,达成建设国际旅游城市的宏伟目标。

四、结论

随着杭州旅游发展理念由城市旅游向旅游城市转变,并开始布局杭州全域旅游发展空间格局,杭州市旅游发展呈现出了城市旅游边缘区旅游增长强劲的势头,并逐渐朝城市旅游核心区与边缘区协同发展的空间态势发展。杭州市旅游边缘区具有良好的旅游发展区位与具有比较优势的旅游资源,杭州城市轨道交通设施的建设将进一步改善其旅游区位,促进城市旅游边缘区旅游增长极的形成与发展。杭州城市旅游发展空间呈现出“一核(城市旅游核)、一极(千岛湖旅游增长极)、两圈(环城市游憩圈、杭州旅游圈)、两轴(三江两岸旅游轴及杭徽高速铁路旅游轴)”的格局,城市旅游边缘区将会在目前杭州一极发展基础上,呈现出多极发展的空间结构。

杭州城市旅游边缘区旅游增长极的形成与发展,城市轨道交通设施建设将是一个重要契机。杭州城市轨道交通设施建设在以下几个方面促进城市旅游边缘区旅游增长极的形成与发展:(1)城市轨道交通建设改善城市旅游边缘区可达性,促进旅游增长极形成与发展;(2)城市轨道交通建设促进对城市旅游边缘区的旅游需求,继而促进旅游增长极形成与发展;(3)城市轨道交通建设将大力推进旅游增长极向城市旅游边缘地区腹地拓展;(4)城市轨道交通建设促进新城区的建设,对城市旅游边缘区旅游增长极的形成与发展产生影响;(5)城市轨道交通建设通过促进城市旅游边缘区人口增长带动旅游增长极形成与发展。

虽然杭州城市轨道交通设施的建设对城市旅游边缘区旅游增长极的形成与发展具有重要影响,但也需要杭州城市轨道建设与旅游边缘区旅游统筹发展,尽可能使杭州城市轨道交通设施对以旅游产业作为战略性支柱产业地位的国际化旅游城市的旅游业发展产生更大的效应,这样才能有效促进杭州市余杭区、萧山区、富阳市等环杭州城市游憩圈第一圈层新的旅游增长极的形成与发展。杭州城市轨道交通建设需要尽可能向城市旅游边缘区拓展,改善杭州城市旅游边缘区,尤其是旅游产业地位很高的杭州城市旅游边缘区的区(县、市),如桐庐县、淳安县等边缘区的旅游发展区位,促进旅游资源转换为其发展的比较优势资源,并促进新的旅游增长极在杭州城市旅游边缘区形成与发展。

[1]庞振刚,董波.上海城乡交错带生态旅游开发战略研究[J].旅游学刊,2001(3).

[2]沙润,吴江.城乡交错带旅游景观生态设计初步研究[J].地理学与国土研究,1997(3).

[3]符全胜.城乡交错带旅游开发研究:以江苏锡山市沿太湖地区为例[J].地理学与国土研究,1998(3).

[4]黄震方,侯国林,徐沙.城郊旅游的可持续发展与观光农业的开发初探——以南京城郊观光农业的发展为例[J].南京师范大学学报:自然科学版,1999(4).

[5]吴承忠,韩光辉.国外大都市郊区旅游空间模型研究[J].城市问题,2003(6).

[6]卞显红.城市旅游边缘区形成机制分析[J].商业研究,2008(10).

[7]毛卫东,马晓冬,杨春宇.城市边缘区旅游用地类型及开发对策探析——以连云港市为例[J].土壤,2008(6).

[8]顾琛琛.城市边缘区旅游开发模式研究[J].工程与建设,2011(2).

[9]PEARCE D G.Tourism today:a geographical analysis[M].London:Longman Press,1995:1-222.

[10]WEAVER D B.Peripheries of the peripheries:tourism in Tobago and Barbuda[J].Annals of Tourism Research,1998,25(2):292-313.

[11]PAPATHEODOROU A.Exploring the evolution of tourism resort[J].Annals of Tourism Research,2004,31(1):219-237.

[12]GLADSTONE D L,FAINSTEIN S S.Tourisn in US global cities:a comparison of New York and Log Angeles[J].Joural of Urban Affairs,2001,23(1):23-40.

[13]KRAKOVER S.Tourism development-centres versus peripheries:the Israeli experience during the 1990s[J].International Journal of Tourism Research,2004,6(2):97-111.

[14]WANJOHI KIBICHO.Tourism development in Malindi:an analysis of core-periphery relations[J].Journal of Tourism,2009,5(1):17-34.

[15]贾铁飞.鄂尔多斯地区旅游资源配置与旅游发展增长极问题[J].人文地理,2000(5).

[16]李秀霞.集安构建吉林省区域旅游增长极优势与对策研究[J].商业经济,2005(8).

[17]宋仪艳.增长极理论在区域旅游合作中的应用——宁镇扬区域旅游合作发展模式探讨[J].哈尔滨商业大学学报:社会科学版,2007(6).

[18]卞显红.基于旅游产业集群视角的城市旅游增长极形成机制分析[J].商业研究,2008(1).

[19]于慰杰,李建卫.基于资源与区位条件的城市旅游增长极形成机制分析——以山东半岛为例[J].北京第二外国语学院学报,2009(3).

[20]尹铎,吕华鲜.基于增长极理论的旅游地产发展研究——以桂林为例[J].国土与自然资源研究,2011(3).

[21]李雪梅,李学伟.北京城市轨道交通公共政策与运营企业竞争战略[M].北京:知识产权出版社,2009:151-203.

[22]向谦楠,陈义华.轨道交通可达性与区域经济发展的相关研究[J].铁道运输与经济,2010(11).

[23]欧国立.轨道交通运输经济[M].北京:中国铁道出版社,2010:230-247.

[24]张文尝,马清裕.城市交通与城市发展[M].北京:商务印书馆,2010:229-248.

[25]林逢春,增智超.城市轨道交通对城市发展与环境影响研究[M].北京:中国环境科学出版社,2009:37-39.

[26]孙斌栋.我国特大城市交通发展的空间战略研究[M].南京:南京大学出版社,2010:172-189.

[27]陈晓,李悦铮.城市交通与旅游协调发展定量评价——以大连市为例[J].旅游学刊,2008(2).

[28]耿雪,关宏志,王迎晖.非黄金周旅游交通行为调查分析——以北京市城市型旅游交通为例[J].城市交通,2008 (2).

Analysis on the Influence Mechanism of Urban Mass Transit Construction for the Formation and Development of Tourism Growing Poles in Peripheral Tourism Areas in Hangzhou

BIAN Xian-hong,WENG Bi-yun

(College of Tourism and Urban Management,Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310018,China)

This paper firstly studies the influence mechanism of urban mass transit construction on the formation and development of tourism growing poles in the aspects of the improved accessibility,the increasing tourism demand and the expanded tourism growing poles in urban peripheral tourism areas,and the newly constructed urban areas under the stimulation of urban mass transit construction.Moreover,this paper also takes Shanghai and Hangzhou as examples to discuss the influence of Hangzhou urban mass transit on the formation and development of tourism growing poles in peripheral tourism areas in the aspects of the increased residents in peripheral tourism areas,the coordinated development of urban mass transit construction and tourism demand in peripheral tourism areas,as well as the necessity to expand urban mass transit construction to peripheral areas in Hangzhou.

urban mass transit;peripheral tourism areas;tourism growing poles;Hangzhou

F590

A

1009-1505(2012)03-0055-09

(责任编辑何志刚)

2012-02-14

教育部人文社会科学研究规划基金项目(10YJA790005);杭州市哲学社会科学规划课题(B10GL17);浙江省教育厅科研计划项目(Y201017580)

卞显红,男,安徽寿县人,浙江工商大学旅游与城市管理学院教授,博士,主要从事旅游管理与规划、旅游企业经营与管理研究;翁碧云,女,浙江杭州人,浙江工商大学旅游与城市管理学院硕士研究生,主要从事旅游管理与规划研究。