基于农业干旱视角的淮河流域分区研究

许 朗,欧真真

(南京农业大学经济管理学院,210095,南京)

目前,干旱灾害已成为影响我国农业生产和粮食安全的主要因素之一,我国每年因干旱灾害造成的粮食损失约占各种自然灾害损失总量的60%。淮河流域面积约为27万km2,主要涉及河南、安徽、江苏和山东四省,是我国重要的粮、棉、油产地和能源基地。同时,淮河流域属于资源性严重缺水地区,人均水资源量、亩均水资源量分别处于全国十大水资源评价片中的第9位和第8位,水资源不足导致的干旱灾害已成为制约流域内农业乃至社会经济发展的瓶颈。

淮河流域内既有平原,也有山区、丘陵区,气候差异明显,作物类型有别,经济基础也不同。因此,各区域采取抗旱技术和措施所基于的自然和经济条件、农业的发展和布局都存在着明显的地域差异性。为揭示各区域旱灾治理技术尤其是农业干旱治理技术发展的区间差异性和区内一致性,本文从农业干旱的角度,对流域进行分区研究,对流域内不同地区的水文地理条件、农业旱灾的历史发生状况以及现有的农田灌溉现状等进行深入的研究分析,在此基础上对淮河流域进行区域的划分,并提出高效利用当地水资源的方向、战略布局和关键性措施,为因地制宜地制定农业旱灾治理技术发展规划提供科学依据。

一、流域分区的原则

干旱的地域差异是干旱分区的基础。分区原则是反映区域差异的基本法则,是进行分区的指导思想,同时也是选取分区指标、建立等级系统、采用不同方法的基本准绳。

1.自然地理条件一致性原则

淮河流域地处我国心腹地带,是气候、海陆相过渡带,地形复杂,地貌类型多样,海拔高度变幅较大,对形成本流域的气候、土壤、植被等自然地理特点有着决定性的作用。因此,在干旱分区时应首先考虑与农业生产相关的自然要素的一致性,即气候、水文、土壤、地貌等自然地理条件的基本相似。

2.水资源条件一致性原则

淮河流域多年平均降水量的地区分布很不均匀,大致从流域东南部向西北部递减,而地表径流的分布受地形的影响,在地域上变化幅度较大。因为水资源的禀赋与旱灾的形成具有密切的关系,因此,在进行干旱分区时应将该因素纳入考虑范畴。

3.农业旱情规律一致性原则

不同地区的农业旱灾情况,包括受旱率、成灾率和受灾频率等因素,在很大程度上反映了地区受旱灾影响的程度大小和不同区域间干旱情况的相似性,可以作为分区的依据之一。

4.农业生产条件和水平一致性原则

农业生产水平和条件属于地区的社会经济特征。从理论上讲,干旱分区指标的构成不仅要反映自然条件因子的作用,还要反映社会因子的影响,而农业生产水平和条件相似的地区,将使得旱灾治理技术更能因地制宜地推动和发展,从而使研究结果更具实用性。

5.行政界线完整性原则

考虑到统计资料的可得性和区域的完整性,流域分区以城市为单位,这样做便于干旱灾害的调查、统计,更有利于强调防灾减灾中的政府职责。

二、流域分区指标体系

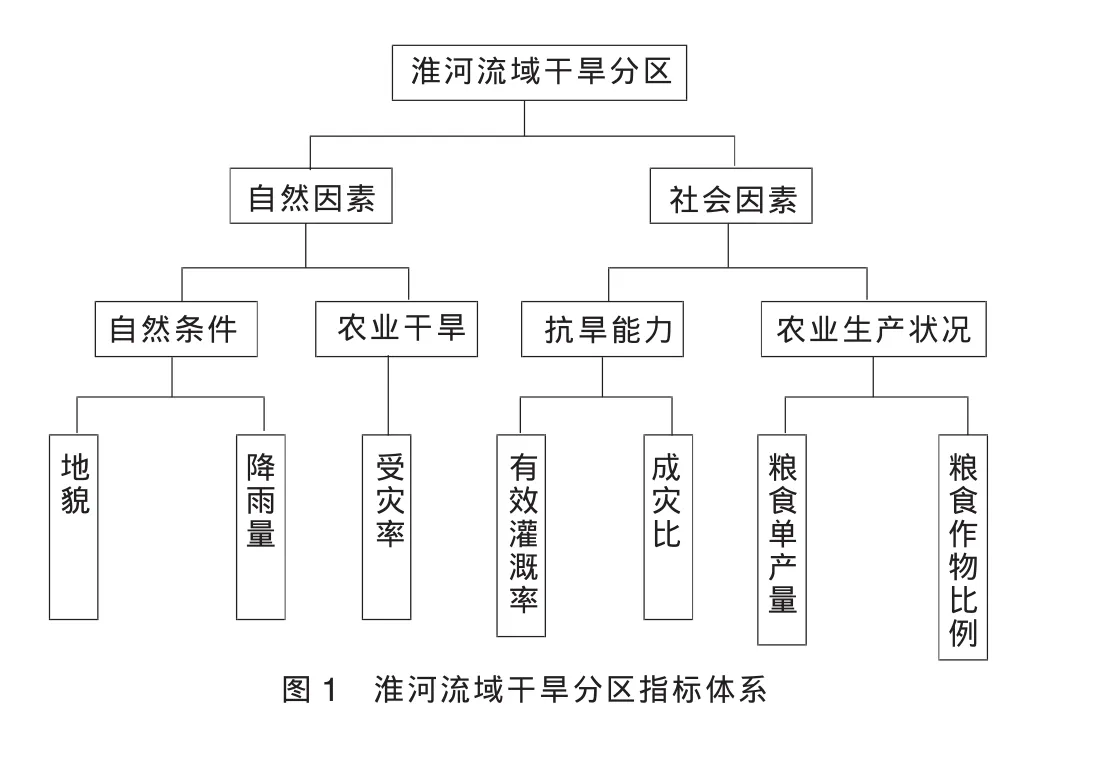

根据建立旱情评价指标体系和发展旱灾治理技术的需要以及上述干旱分区的原则,结合淮河流域的相关统计资料,筛选出对流域干旱情况地域分异影响较大的几个指标,分别为地貌、降雨量、受灾率(受旱面积与播种面积之比)、成灾比(成灾面积与受灾面积之比)、耕地有效灌溉率(有效灌溉面积与播种面积之比)、粮食作物占播种面积的比例以及粮食单产量等7项。

其中前3项属于自然因素指标,地貌形态指标以相对高度为主,并考虑绝对高度,同时兼顾流域的地貌特点,确定将流域分丘陵山地区、低丘陵平原区和平原区等3种地貌形态,它与降雨量共同反映区域内与旱灾形成关系最紧密的自然条件,受灾率则以实际统计资料为基础,揭示了区域农业干旱的客观情况;后4项属于社会因素指标,成灾率和耕地灌溉率主要用来反映地区的抗旱能力,其他两项则反映了地区的农业生产情况。最终流域干旱分区指标体系如图1所示。

三、流域分区方法和数据的选取

1.分区方法说明

干旱分区的指标与分区的等级单位有密切关系。一般高等级分区如全国一级干旱分区,以反映影响干旱及其灾害的地带性自然因素为主要依据;低等级分区主要以反映非地带和社会因素的综合作用为主导指标,较常用的是以反映水利条件和农业生产状况为主的社会因素指标来进行划分。

目前分区的方法很多,常用的主要有经验定性法、指标法、类型法、重叠法、聚类分析法等。本研究采用定性分析与定量分析相结合的方法,前者选用经验定型法,后者采用聚类分析法。

经验定性法是根据区域的地貌特征、气候差异特点、水资源分布状况等客观存在的区域表现,主要考虑的是自然因素,常用来进行高级分区。本研究在用该方法时,主要考虑上述干旱分区指标体系中的地貌、降雨量和受灾率等3个自然因素,同时兼顾流域内干旱指数的因素,由于海拔较高的山区和丘陵区蓄水能力较弱,降雨量可能不能准确地反映当地的干旱程度,因此在这些地区以受灾率指标为主,降雨量指标为辅,而在海拔较低的丘陵和平原地区则以降雨量因素为主,受灾率指标为辅助指标,最后完成区域的一级干旱分区。

聚类分析又称集群分析,它是按“物以类聚”原则研究事物分类的一种多元统计分析方法,它根据样本的多指标、多个观察样品数据,定量地确定样品、指标之间存在的相似性或亲疏关系,并据此联结这些样品或指标,归成大小类群,构成分类树结构图,是分区最常用的方法之一。本研究采用SPSS统计软件进行分类,在一级分区的基础上,完成二级分区。

2.数据选取

本研究在分区时以城市为单位,根据2002年行政区域的划分,流域一共包括39个地级市,为增加分区的准确性,只选取了全部或超过一半面积在流域内的城市作为研究对象,共包括29个,最终将小于一半面积的城市采取就近原则划入相应的区域。

研究中所涉及的相关数据来源主要包括历年淮河水利委员会发行的《治淮汇刊》(年鉴)、相关省市的统计年鉴和水资源公报等,其中降雨量采用的是水资源公报上公布的多年(1956—2000年)平均数据,由于具体到市的农业干旱资料只有在流域受旱情况比较重的年份里才有相对比较完整的统计,因此受灾率和成灾比数据采用1999—2001年(流域成灾面积均大于400万hm2,为近20年来受灾最严重的年份)连续三年的平均值来表示,其余指标均采用2009年的数据。

四、基于农业干旱视角的淮河流域分区结果

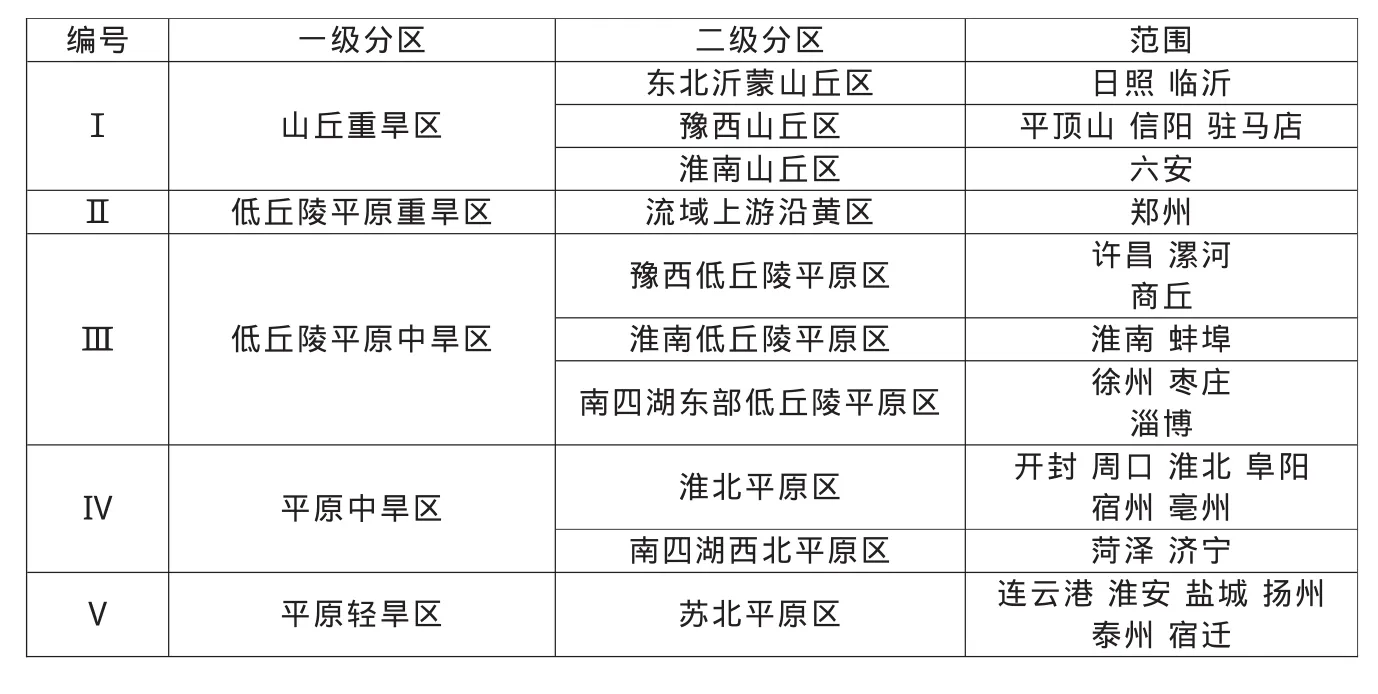

经采用传统经验定性法,对收集、整理的影响干旱分区相关自然因素进行综合分析,并结合聚类分析的多元统计分析方法,最后基于农业干旱的视角得出淮河流域以市为单元的分区结果,见表1。

从表1可以看出,淮河流域干旱分区共分为5个一级区,10个二级区。就5个一级区、10个二级区而言,大区内部具有其相似性,尤其是在农业干旱发生的层面上,而二级区之间又有区域差异性,以下对各区域的特点进行分析,可为各分区干旱治理技术的发展提供科学依据。

1.山丘重旱区

该区域主要分布在流域的西部、西南部和东北部,海拔相对较高,虽然降水量较大,但降雨时空分布极为不均,且由于地势的原因,土壤蓄水能力差、地表水资源利用率低、农田水利设施落后,是流域内最容易受旱的地区,也是农业干旱脆弱性最严重的地区。经过对所搜集资料的综合分析,该区域可分为东北沂蒙山丘区、豫西山丘区和淮南山丘区等3个二级区。

2.低丘陵平原重旱区

该区域处于流域上游西北部沿黄一带,是流域内干旱指数最高的区域,范围主要包括郑州市及附近地区。该地区海拔在50~200 m之间,是丘陵和平原的过渡带,多年平均年降水量在600 mm左右,在流域内处于较低水平,且蒸发量较大,属于极度易旱区,在农业生产条件方面,有效灌溉率较低,粮食单产也低于流域平均水平。

3.低丘陵平原中旱区

本研究将海拔处于100~200 m之间的区域定义为丘陵,多为山区和平原接壤的地带,地表一般具有“二元结构”,即上部土壤、下部砂砾石,该区域每遇旱年和枯水季节,水资源不足,是易旱区。由于流域内的丘陵分布比较零星,且山体体积小,在以市为单元的基础上,不能单独地划分丘陵区,而是将与其邻近的平原一起组合成低丘陵平原区。最后根据流域内的地理位置和农业生产特征,将其分为豫西低丘陵平原区、淮南低丘陵平原区、南四湖西部低丘陵平原区等3个二级区。

4.平原中旱区

流域内平原面积占到了2/3左右,为流域地形的重要组成部分。平原地域辽阔,受气候、水文等因素的影响,其受旱程度也有所不同。中旱区主要包括淮北平原和南四湖西北平原两个区域。淮北平原是流域内重要的农业区,分布在淮河中上游,涉及河南、安徽两个省份,其中安徽境内的耕地面积占到了省内耕地面积的一半左右,平原多年平均年降水量在850 mm左右,且地处暖温带,光热水等条件较好,适合农业的综合发展。作物布局以旱作物为主,粮食作物占农作物播种面积的比重较大,为80%左右。但是淮北平原区农田水利设施落后,有效灌溉率低,平均水平在35%左右,且降水时空分布不均,从而导致夏秋季节干旱的发生频率较高,危害大,是造成该区农业丰歉的主要气象因素之一。南四湖西北平原隶属于流域内的沂沭泗水系,该地区降雨量相对较少,多年平均值为650 mm左右,有效灌溉率与淮北平原相似,都处于较低水平,抵抗自然灾害的能力较弱,该地区的主要特点是粮食占农作物的比重相对较小,大概为65%左右。

表1 淮河流域干旱分区表

5.平原轻旱区

该区域位于苏北地区,处在北亚热带向暖温带过渡的湿润季风气候,年均气温14.4℃,平均年降水量1 000 mm,且区域内有洪泽湖、高邮湖等,水资源充沛,自然条件优越。另外,该区域农田水利设施水平较高,有效灌溉率远高于流域的平均水平,抵抗自然灾害的能力强,是流域内农业干旱脆弱性最轻的地区,也是农业生产条件最优越的地区,是流域内水稻的主产区,并且其粮食单产水平也远高于其他地区。

五、结 语

根据以上分析可以看出,流域内大部分区域作物都存在不同程度作物缺水情况,但是不同分区缺水的原因也有所区别。

如山区虽然降水量最丰富,但是由于降水时空分布不均和地势原因造成的蓄水能力弱使得这些地区严重缺水,低丘陵平原地区水资源紧缺的原因则在于降水量少和土壤条件差,而农田水利设施条件落后则是造成平原地区干旱灾情的主要因素。因此,在流域旱灾治理技术的发展中,需要注意以下几点:第一,在山丘区应该重点发展雨水集蓄和工程蓄水技术;第二,在低丘陵平原地区,为了减轻土壤 “二元结构”造成的地表水资源浪费,应当注重渠道防渗的更新改造;第三,在水资源短缺的平原地区,应该大力提高农田水利设施的条件,从而提高灌溉率;第四,在水资源丰富的平原区,应增加资金投入,改进粗放式的灌溉水平方式,加快发展节水灌溉方式,重点发展先进的喷灌、微灌技术,提高水资源的利用效率。

[1]程静,陶建平.全球气候变暖背景下农业干旱灾害与粮食安全——基于西南五省面板数据的实证研究[J].经济地理,2010(9).

[2]毛建康.淮河流域水资源可持续利用[M].北京:北京科学出版社,2006.

[3]窦明,胡瑞,张永勇,等.淮河流域水资源承载能力计算及调控方案优选[J].水力发电学报,2010(6).

[4]袁建军.南宁市农业抗旱节水技术发展分区及其发展模式研究 [D].武汉:华中农业大学,2007.

[5]倪深海,顾颖,王会容.中国农业干旱脆弱性分区研究[J].水科学进展,2005(9).