东天山四顶黑山层状岩体地质特征及成矿潜力分析

孙 涛 ,钱壮志 ,汤中立 ,刘民武 ,高 萍,张江江,张 瑞,姜 超

1)西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室,陕西西安 710054;2)长安大学地球科学与资源学院,陕西西安 710054;3)西北有色地质勘查局物化探总队,陕西西安 710068

东天山黄山镁铁质-超镁铁质岩带(觉罗塔格构造岩浆带)位于天山-兴安造山系北天山造山带东段,康古尔-秋格明塔什韧性剪切带附近。该岩带各岩体大致沿康古尔塔格与苦水两条深大断裂带呈近东西向展布,西起库姆塔格沙垄,东至四顶黑山,长约 270 km,宽20~35 km,面积5600 km2。分布有土墩、二红洼、香山、黄山南、黄山、黄山东、葫芦、串珠、马蹄、图拉尔根、咸水泉、四顶黑山等数十个镁铁质-超镁铁质岩体(王润民等,1987;秦克章等,2002,2007;钱壮志等,2009;唐冬梅等,2009;孙涛等,2010;邓宇峰等,2011;图1)。四顶黑山镁铁质-超镁铁质岩体位于东天山黄山岩带的最东端,具有层状岩体特征。徐兴旺等(2006)认为岩体分为层状岩体与杂岩体,并取得层状岩体的39Ar/40Ar年龄为(545±5)Ma;史文全等(2008)、代文军(2010)认为岩体主要由层状岩体组成;李奇祥等(2010)测得岩体中辉长岩的锆石U-Pb年龄为(351.5±1.9)Ma。本文通过对岩体岩石学、矿物学特征的详细研究,对矿物的结晶温度进行了估算,利用橄榄石中Ni的含量对硫化物熔离作用进行了判别,并探讨岩体的成矿潜力。

1 岩体地质概况

四顶黑山镁铁质-超镁铁质层状杂岩体规模较大,直接围岩为花岗岩,共同侵位于元古代深变质岩中;岩体可分为南、北两个岩体,北岩体通常称为四顶黑山,南岩体通常称为小四顶黑山,两岩体走向大致相同,呈北东向展布,岩体东西长28 km,南北宽 0.2~2 km,面积>35 km2(徐兴旺等,2006;柴凤梅等,2006;史文全等,2008;代文军,2010;李奇祥等,2010)(图2)。岩体主要岩性为单辉橄榄岩、橄榄辉石岩、橄榄苏长辉长岩、橄榄辉长岩、辉石角闪岩、辉长岩、角闪辉长岩、闪长岩。超镁铁岩相在地形上表现为高山陡峻的、抗风化能力强的层状地貌(图 3a),岩性层厚从几十厘米到几米和几十米,倾向大致呈南南西,不同成分的岩性层在垂向上变化不同。

图1 四顶黑山岩体地理位置图(据秦克章等,2007修改)Fig.1 Location of the Sidingheishan mafic-ultramafic intrusion(modified from QIN Ke-zhang et al.,2007)

图2 四顶黑山岩体地质简图(据代文军,2010略修改)Fig.2 Simp lified geological map of Sidingheishan mafic-ultramafic intrusion(modified from DAI Wen-jun et al.,2010)

图3 四顶黑山岩体野外照片Fig.3 Field photos of Sidingheishan mafic-ultramafic intrusion

2 岩石学

本次野外调研中对北岩体进行了剖面测量,其主要的岩性次序从南往北为:蚀变橄榄辉石岩、细粒辉长岩、蚀变中粒辉长岩、蚀变单辉橄榄岩、橄榄辉石岩、橄榄苏长辉长岩、橄榄辉石岩、蚀变中细粒辉长岩、橄榄辉石岩、蚀变中粒辉长岩、细粒辉长岩。超镁铁岩多呈层状,岩性层厚从几十厘米到几米和几十米,各层之间大都呈渐变过渡关系;超镁铁岩(橄榄辉石岩)常与镁铁质岩石(辉长岩)呈韵律互层(图3b)。

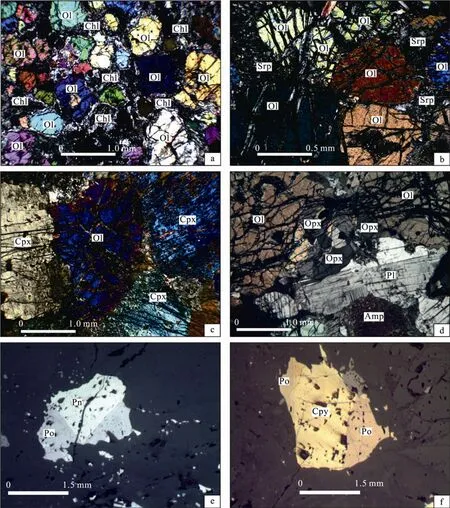

单辉橄榄岩:岩石呈灰黑色,具包橄结构,块状构造。橄榄石呈半自形-自形粒状,颗粒边部有绿泥石蚀变,内部极少见蚀变;辉石呈半自形-它形,均为单斜辉石,局部蚀变成片状透闪石;橄榄石与辉石之间矿物已完全被绿泥石化(图 4a),无法辨认出原生矿物。

橄榄辉石岩:岩石呈灰黑色,具包橄结构,块状构造。橄榄石呈半自形-自形粒状,晶体粒径较大,沿着裂纹常发生蛇纹石化(4b),边缘因析出粉尘状铁质,显黑色;辉石多为半自形-它形,内部多包含橄榄石(图4c),边部常发生阳起石化、角闪石化;橄榄石与辉石之间发生绿帘石化、黝帘石化,原生矿物无法辨认。

橄榄(苏长)辉长岩:岩石呈灰色、暗灰绿色,具包橄结构、希勒结构,块状构造。橄榄石呈半自形-自形粒状,沿着裂隙析出尘埃状的铁质,大颗粒橄榄石包裹边缘被圆化的斜长石颗粒,小颗粒橄榄石则包裹在长石、辉石的大颗粒中;辉石以单斜辉石为主,少量斜方辉石(图4d),辉石、角闪石以及斜长石充填在橄榄石晶体颗粒之间,辉石常发育有角闪石的反应边,沿解理析出铁质,构成希勒结构;斜长石呈半自形-它形,柱状、板条状,发育聚片双晶、卡纳复合双晶,局部发生粘土化。

图4 四顶黑山岩体基性-超基性岩石的显微结构Fig.4 T exture characteristics of basic-ultrabasic rocks in Sidingheishan intrusion

辉石角闪岩:岩石呈灰绿色、暗灰绿色,全晶质自形-半自形粒状结构,块状构造。角闪石多为自形-半自形粒状,局部蚀变为阳起石、绿泥石;辉石均为它形粒状,部分被角闪石交代仅剩残余。

角闪辉长岩:岩石呈灰色、浅灰色,辉长结构、辉绿辉长结构。角闪石晶形不完整,普遍发生阳起石化,使角闪石多色性减弱,局部角闪石退变质为透闪石;斜长石为半自形-它形,柱状、板条状,发育聚片双晶和卡纳复合双晶,以黝帘石蚀变为主,内部呈斑状、点状蚀变;岩石整体普遍发生阳起石化、绿泥石化以及黝帘石化。

闪长岩:岩石呈浅灰色、灰白色,柱粒状结构,块状构造。角闪石为半自形-它形,普遍发生阳起石化,导致多色性变弱,局部蚀变为透闪石;斜长石为它形-不规则形态,完全蚀变为蒙脱石、高岭石和绢云母,仅保留长石的结构特征。

3 矿物学

四顶黑山层状杂岩体中主要造岩矿物为橄榄石、辉石、角闪石和斜长石。

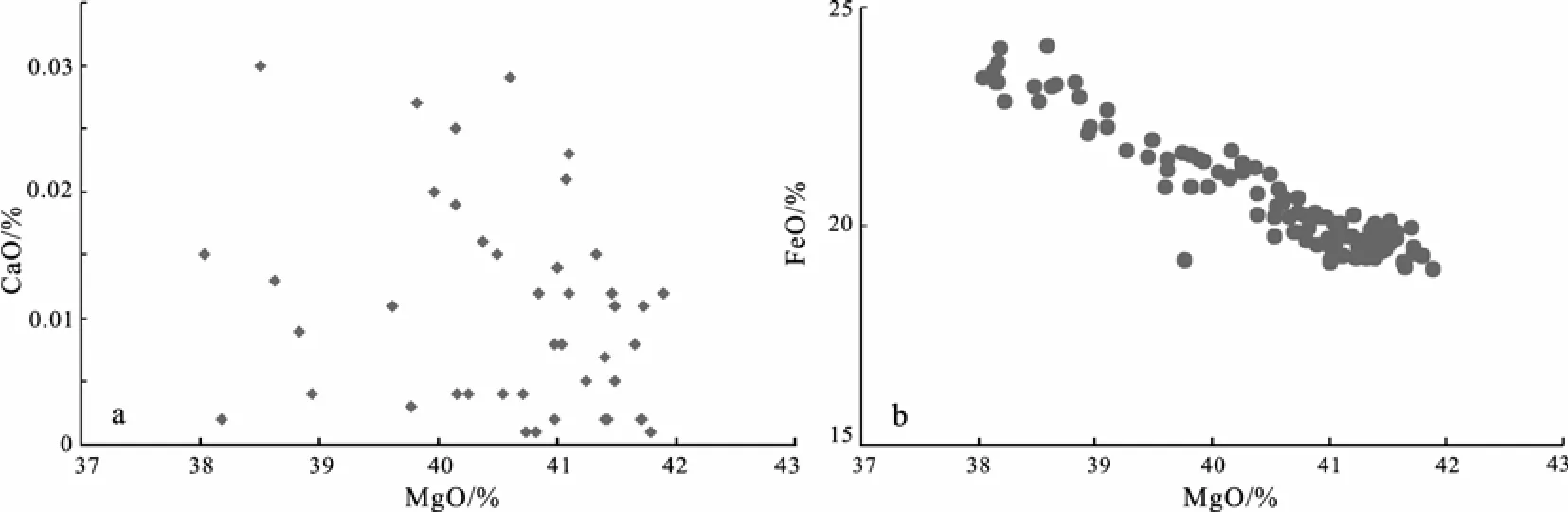

橄榄石电子探针分析结果见表 1。橄榄石成分变化不大,Fo 值〔Fo=100×Mg/(Mg+Fe)〕介于 74.1~80.1之间,都为贵橄榄石。在图5a中,橄榄石中Ca的含量随着MgO含量的降低略有升高的趋势,这可能与岩浆演化过程中橄榄石的结晶使岩浆中 Ca含量相对升高有关;FeO含量随着MgO含量的降低而升高,两者具有明显的负相关关系(图 5b)。对岩体中五粒晶形完整的橄榄石从边部→核部→边部进行了成份分析,总体上橄榄石边部Fo值较低,核部Fo值较高,核部之间成份变化不明显(图6)。

岩体的斜方辉石和单斜辉石的电子探针分析结果见表 1。其中,斜方辉石的 En为 75.6~76.1,平均为 75.9;Fs为 21.9~22.6,平均为 22.3;Wo为1.5~2.0,平均为1.8,均为古铜辉石(图7a)。它们的Al2O3含量较低,介于 1.69%~1.80%之间,较地幔橄榄岩中斜方辉石 Al2O3的含量(2.1%~5.0%)低(Dick et al.,1996)。单斜辉石的En为41.5~43.5,平均为 42.7;Fs为 8.5~13.1,平均为 10.6;Wo为42.0~48.8,平均为 46.8,均属 Ca-Mg-Fe辉石族,在Wo-En-Fs图中,主要位于透辉石区(图7a)。在单斜辉石的 SiO2-Al2O3图解中(图 7b),大部分单斜辉石位于亚碱性岩区,少量数据位于碱性系列。

图5 橄榄石中MgO-CaO(a)和MgO-FeO(b)变化关系Fig.5 Diagram of MgO versus CaO(a)and MgO versus FeO(b)in olivine

图6 四顶黑山岩体中橄榄石边部与核部Fo值变化关系Fig.6 Variations of Fo values at the edge and the core of olivine in Sidingheishan intrusion

表1 四顶黑山岩体橄榄石、辉石、角闪石以及斜长石的电子探针分析数据(单位:%)Table 1 The crystal chemical data of olivines,pyroxenes,amphibole and plagioclases(unit:% )

图7 辉石的Wo-En-Fs图解(a)和单斜辉石Al2O3-SiO2图解(b)(据Morimoto,1988)Fig.7 Wo-En-Fs diagram of pyroxene(a)and Al2O3versus SiO2diagram(b)of clinopyroxene (after Morimoto,1988)

岩体中角闪石大多发生透闪石化、阳起石化等蚀变。电子探针分析结果见表1。角闪石中TiO2含量较低,介于0.12%~0.96%之间。大部分岩浆岩中的钙质角闪石的化学成分与岩浆来源之间有密切的关系(马润则等,1997)。随着温度和压力的增高,钙质角闪石的 Si含量有规律地降低,角闪石的Si/(Si+Ti+A1)值,在壳源区和幔源区之间出现间断,壳源角闪石Si/(Si+Ti+A1)值不低于0.775,而幔源角闪石则不大于0.765(姜常义等,1984)。四顶黑山岩体中角闪石大部分Al2O3>10%,Si/(Si+Ti+A1)<0.765,均属于幔源角闪石。

岩体中斜长石电子探针分析结果见表1。由表1可知,斜长石成分变化较大,主要为钙长石、倍长石和拉长石组成。岩体中斜长石牌号都较高,且在层状岩体中有大量钙长石的存在,表明岩体的原生岩浆基性程度较高(张树明等,2004)。

4 矿物形成温度

4.1 橄榄石结晶温度

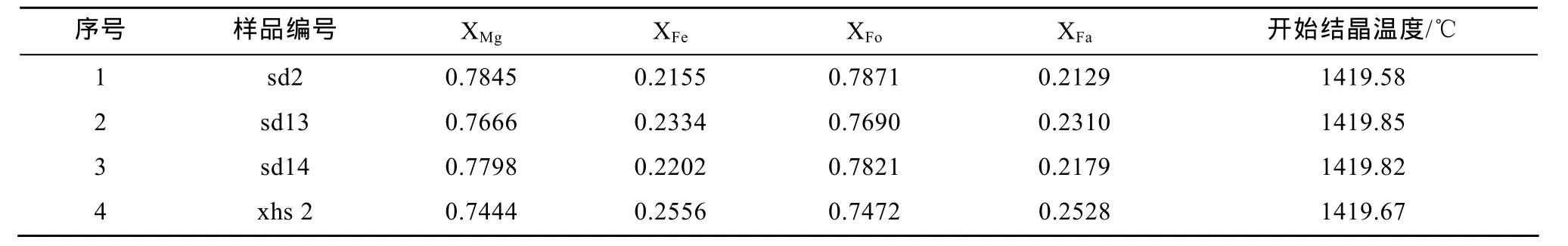

组成四顶黑山岩体的各个岩相特征表明,分异演化最早期形成单辉橄榄岩、橄榄辉石岩,该岩相发育包橄结构,即橄榄石被包嵌在辉石等矿物的晶体中,说明橄榄石是岩浆中结晶最早的矿物。部分橄榄石与古铜辉石之间互相穿插生长,说明古铜辉石与橄榄石经历过一段时间的结晶平衡,所以橄榄石的结晶温度即是岩浆温度的下限又是固相开始晶出的上限。由表 2可以看出,橄榄石的结晶温度较高,而且变化范围很小,约1419℃(表2)。

4.2 橄榄石与古铜辉石的平衡结晶温度

随着橄榄石的结晶,岩浆温度慢慢下降,当温度降至橄榄石与古铜辉石的平衡结晶温度时,古铜辉石就开始结晶,利用哈克利-瑞特提出的“Ni在橄榄石和古铜辉石中分配的地质温度计”来计算这时的温度。温度计算公式为:lnKd=-16.8/1.987T×10-3+7.65,其中Kd为Ni在橄榄石和古铜辉石的分配系数。计算结果(表3)得出橄榄石与古铜辉石两相平衡的温度范围是 1175~927℃,该温度基本可以代表橄榄石结晶的下限温度,同时也说明古铜辉石开始结晶的温度为1100℃左右。

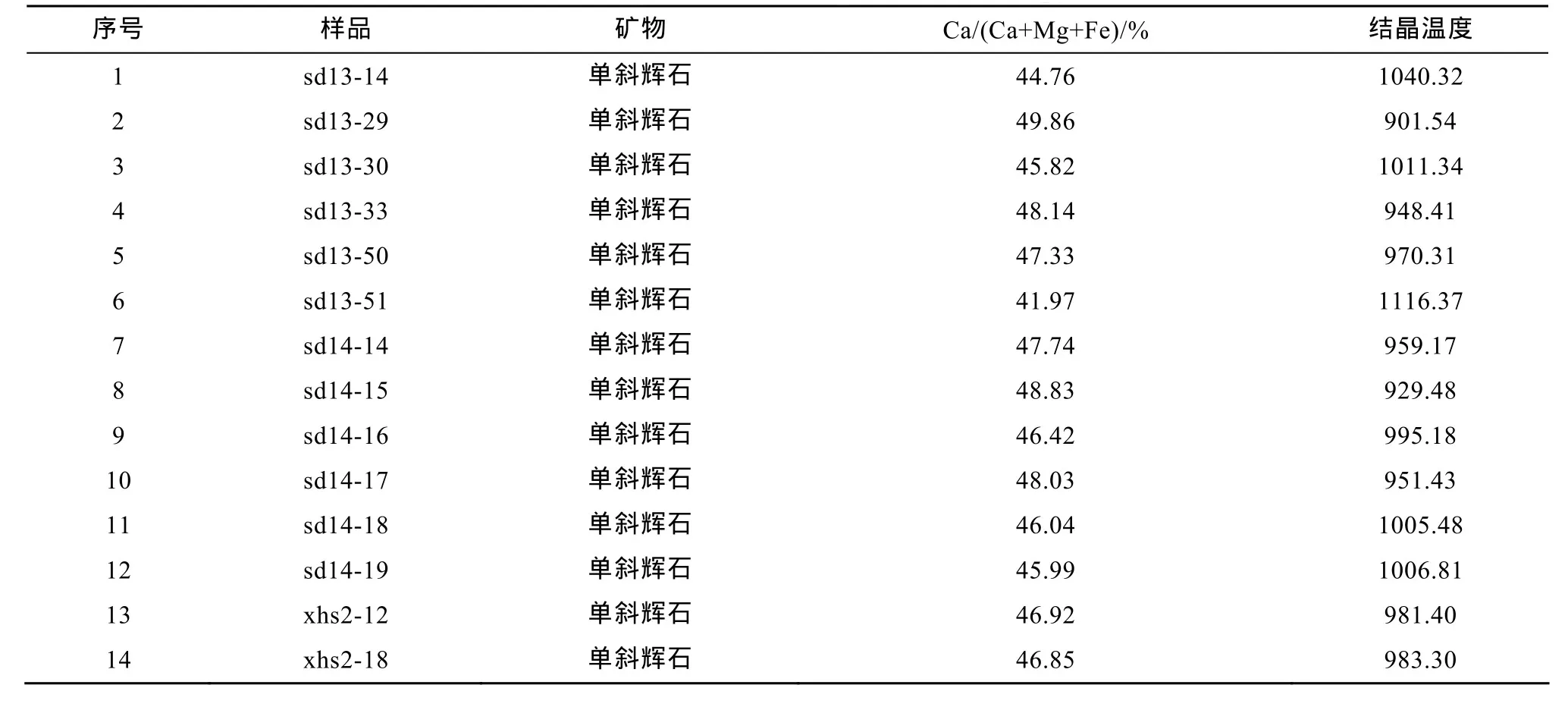

4.3 单斜辉石的结晶温度

邓晋福等(1987)通过数理统计得出的辉石形成温度的回归方程,为 T(℃)=2258.55-27.217(Ca/(Ca+Mg+Fe))×100%,计算本区单斜辉石的结晶温度如表4,单斜辉石的结晶温度为901.54~1116.37℃。

由表 2和表 3可以看出,单斜辉石结晶温度普遍低于斜方辉石的结晶温度,说明岩浆中斜方辉石结晶早于单斜辉石;不管是斜方辉石还是单斜辉石,它们的结晶温度范围都较大(表2、表3)说明在更多温度条件下辉石均可以结晶;并且单斜辉石与斜方辉石结晶温度相近,所以在四顶黑山岩体中常可以见到两种辉石共存的矿物组合,这与实际在岩石薄片中(橄榄苏长辉长岩)见到的两种辉石共生相一致。

表2 橄榄石的结晶温度Table 2 Cr ystallization temperature of olivine

表3 古铜辉石结晶温度Table 3 Cr ystallization temperature of bronzite

5 橄榄石中Ni含量及岩体成矿潜力分析

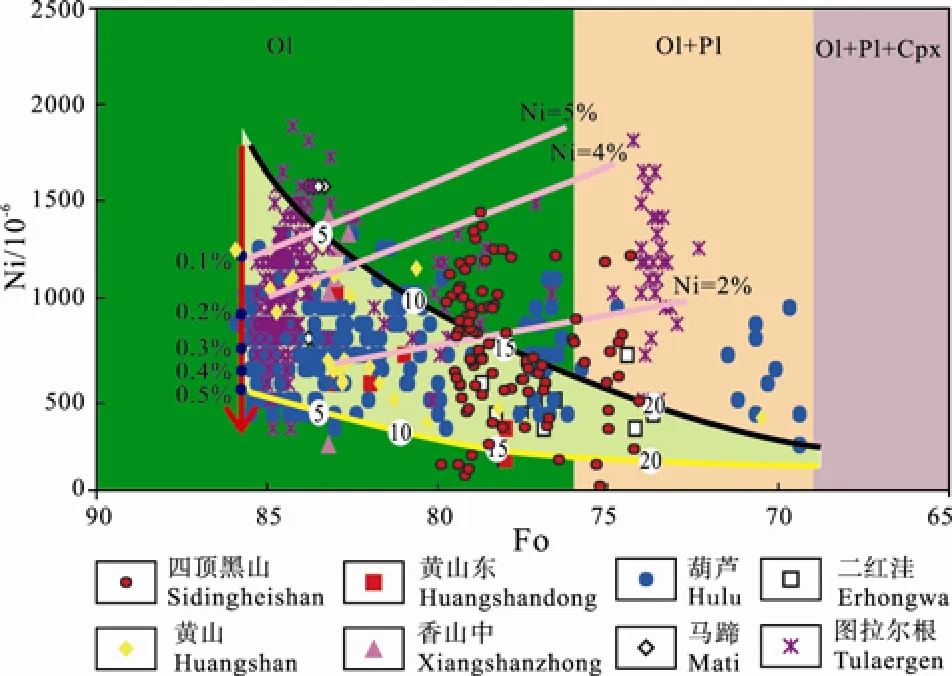

橄榄石是用于探讨岩浆演化、判断硫化物熔离事件的敏感指标:可利用定量模拟计算来分析橄榄石中 Ni的含量受结晶分异作用的影响和受到硫化物熔离作用的影响。Ni既有亲石性又有亲硫性,可以作为 Mg的类质同像混入物进入含镁较高的橄榄石晶格中;同时 Ni在橄榄石与熔体间的分配系数DNi在4~9之间(约为7)(Li et al.,2003),远远小于它在硫化物熔体与硅酸盐岩浆间的分配系数(300~1000)(Arth,1976;Barnes et al.,1999)。随着橄榄石的结晶分异,橄榄石中Ni的含量将随着橄榄石的镁铁成分发生有规律的变化,并严格受硫化物熔离的控制。如果岩浆发生过硫化物的熔离,橄榄石中Ni的含量将发生亏损。在橄榄石与硫化物发生交换反应的情况下,利用橄榄石中Ni的含量也可以估算硫化物中 Ni的含量。所以,可以根据橄榄石中Ni的变化反映岩浆中硫化物的行为。

四顶黑山岩体中橄榄石Ni含量与Fo的关系图中(图8)可以看出,大部分样品落入在发生硫化物熔离的区域,表明四顶黑山岩体曾发生过硫化物的熔离;一部分样品落在了橄榄石正常结晶线的上方,这可能是在橄榄石结晶后,与硫化物熔体接触的橄榄石跟硫化物熔体发生 Fe-Ni物质交换反应的结果(屈文俊等,2005;李士彬等,2008)。

新疆东天山黄山岩带分布有众多镁铁质-超镁铁质岩体,如土墩、二红洼、黄山、黄山东、黄山南、香山、葫芦、图拉尔根、串珠、马蹄等(王润民等,1987;秦克章等,2002,2007;钱壮志等,2009;唐冬梅等,2009;孙涛等,2010),这些岩体规模较小,均属于小岩体范畴,岩体大都为多期次侵入的复式杂岩体;四顶黑山岩体位于该岩带的最东端,岩体具有层状特征,为层状岩体,且规模较大。前人对四顶黑山岩体的研究认为,四顶黑山岩体基性程度较低,橄榄岩相不发育;本次工作在四顶黑山岩体中发现了橄榄石、古铜辉石以及镍黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿等形成铜镍硫化物矿床十分有利的矿物相,辨别出了橄榄苏长辉长岩,说明具有形成铜镍矿床的条件,并在局部地段已有成矿的显示,需要进一步寻找成矿富集的有利地段。另外,对比国外层状岩体中的 PGE矿化(如 Busheveld;Barnes,1987;Naldrett et al.,1989),四顶黑山岩体有可能在特定层位发育PGE矿化。

表4 单斜辉石的结晶温度Table 4 Crystallization temperature of clinopyroxene

图8 四顶黑山岩体与东天山其他岩体橄榄石中Ni含量与Fo相关图(据孙赫,2009修改;东天山其他岩体数据据孙赫,2009;夏明哲,2009;傅飘儿等,2009)Fig.8 Ni content versus Fo values of olivine from Sidingheishan intrusion and other intrusions in East Tianshan area(modified after SUN He,2009;the data of other intrusions from SUN He,2009;XIA Ming-zhe,2009;FU Piao-er et al.,2009)

6 结论

(1)四顶黑山岩体位于东天山黄山岩带最东端,具有层状岩体特征;主要岩石类型有单辉橄榄岩、橄榄辉石岩、橄榄苏长辉长岩、橄榄辉长岩、辉石角闪岩、辉长岩、角闪辉长岩、闪长岩。

(2)岩体中主要的造岩矿物为贵橄榄石、古铜辉石、透辉石、普通角闪石和斜长石,斜长石主要为钙长石、倍长石和拉长石。

(3)橄榄石的结晶温度大约为1419℃;古铜辉石结晶温度一般在 1100℃左右;而单斜辉石的结晶温度范围较大,一般在900~1100℃之间。

(4)橄榄石Ni含量与Fo的关系图表明岩体经历过硫化物的熔离作用;根据岩体的岩石和矿物的组合特征,判断四顶黑山岩体具有形成铜镍(铂)矿床的有利条件。

致谢:在野外工作中得到了新疆维吾尔自治区有色地质勘查局704大队的三金柱总工程师、康峰工程师和郭海斌工程师大力支持与帮助以及中国科学院地质与地球物理研究所秦克章研究员与唐冬梅博士后的亲言指导,使我获益匪浅;在室内研究中得到了实验室白开寅老师、何克老师的帮助;感谢匿名审稿人的细心审稿并提出宝贵的修改意见;在此一并致谢!