基于成长过程的“2+X”高职德育人才培养模式

□张兴亮 郭 潇 原宪瑞 梁爱丽 赵吉芳

基于成长过程的“2+X”高职德育人才培养模式

□张兴亮 郭 潇 原宪瑞 梁爱丽 赵吉芳

借鉴工科课程基于真实的工作过程的改革思路,以学生的成长过程为线索,突出高职特点,强化企业与专业背景,建设以道德与法律为基本点(1+1)、以不同工作岗位的职业素养(X)为侧重点、以行为养成为切入点、“校企双驱,知行合一”的“2+X”高职德育人才培养模式。

成长过程;“2+X”;“校企双驱,知行合一”;培养模式

长期以来,高职院校德育比较普遍地存在与本科院校雷同、缺乏职业特色、与就业岗位关联性差、注重传授知识、忽视行为养成等问题,部分用人单位对高职院校学生德育方面的评价不高。一方面,相当一部分高职学生找不到合适的工作;另一方面,大量的工作岗位招不到具备良好职业素养的员工。整体来说,我国高职学生就业率相对偏低,就业分布不均衡,[1]供给与需求的结构性矛盾十分突出。为提升高职学生的道德素养尤其是职业素养,我们着力探索了基于学生成长过程“2+X”高职德育人才培养模式,并已经取得了初步成效。

一、初步探索

在高职教育领域,传统的专业技术教育一直居于主导地位,素质教育作为一种思想理念,成为职业教育的一种“补充”。它严重制约着高职院校的内涵发展与人才培养质量的提升。[2]近年来,我院按照“育人为本,德育为先”的指导思想,形成了企业文化与学校文化相互融合、职业技能培养与职业素质养成有机结合的德育理念,初步形成了校企共育机制;率先在全省设立了德育专门机构—德育教学部;将心理健康教育、就业创业教育作为重要内容,纳入德育课程体系;开发并组织实施了心理健康宣传月等知行合一训练项目;建立了2000多平米的大学生创业园;成立了“烟台职业学院义工管理中心”等社会服务平台。

二、模式设计

人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构,以及实现这种结构的方式,它从根本上规定了人才特征并集中地体现了教育思想和教育观念。[3]著名思想家、职业教育先驱黄炎培先生在其《职业教育》一文中指出“教育是以‘人’为本位,不是把课本或学校作本位,亦不是把地方或国家作本位”,“便是为‘人’为教育。”[4]我们探索的人才培养模式借鉴工科课程基于真实的工作过程的改革思路,突出高职特点,强化企业与专业背景,重视职业素质养成,以学生的成长过程为主线,针对学生成长过程中面临的突出问题,建设以道德与法律为基本点(1+1)、以不同工作岗位的职业素养(X)为侧重点、以行为养成为切入点、“校企双驱,知行合一”的“2+X”高职德育人才培养模式。该模式设计的具体特点是:基于学生的成长过程,进行“一体两翼”的整体性设计,即以学生为主体,以学生的成长过程为主线,以职业技能与职业素养为“两翼”,把德育置放于高职院校整体培养目标之下进行设计、开发、运作;进行校企合作的开放性设计,学校与企业合作共同推动学生道德素养尤其是职业素养的提升。依托校企合作平台,学校与企业双轮驱动,在开放的环境下共同组织实施;进行知行合一的实践性设计,即把这门课程设计为一项系统的育人工程。教师不仅要教会学生什么是对的,还要引导学生自觉践行,养成良好的行为习惯及职业态度。

三、模式运行机制

“校企双驱”是运行主体,“知行合一”是运行路径。“校企双驱”是指调动学校与企业两个积极性,在全社会范围内优化配置德育资源。学校与企业是高职德育的两个发动机、双重驱动力,学校与企业共同设计、共同实施、共同评价德育人才培养模式;“知行合一”是指在知中行、在行中知,道德知识内化于心,道德实践外化于行,内外兼修,言行一致,教学做一体,知行归一。该机制的具体运行是:

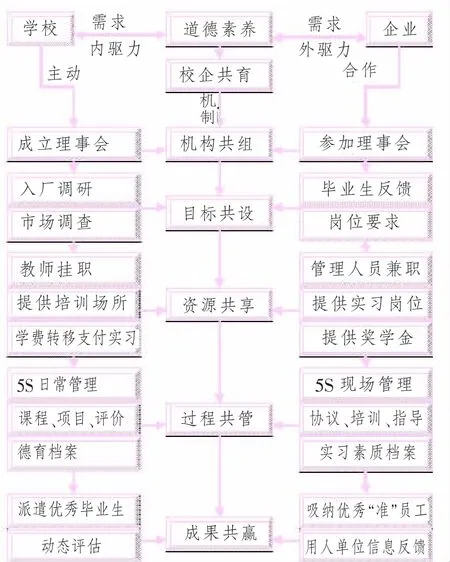

学校牵头和毕业生相对集中的单位组成德育理事会,定期举行联席会议,共同设计德育体系;通过入厂调研、毕业生反馈等把握德育需求信息,共同确立德育目标;通过人员互动等方式实现资源共享;通过课程重构、项目训练及评价改革等领域的合作,共同实施德育教育,实现过程共管;学校主动入厂收集用人单位意见和建议、企业及时向学校反馈毕业生信息,共同评价德育模式,各得其所,人尽其才,实现校企共赢,构建如下图所示的“校企双驱、知行合一”德育模式。

“校企双驱、知行合一”的德育运行机制图:

四、模式具体运行过程

(一)组建校企共育的一体化组织机构。学校牵头和毕业生相对集中的企业组成德育理事会,定期举行联席会议,共同研究课程、教材、项目、评价体系及实施方案,实现机构共组;通过校内座谈、入厂调研、市场调查、毕业生反馈等方式,了解学生需要与企业需求,学校与企业共同确立德育目标,实现目标共设;通过学校教师到企业兼职、挂职、为企业培训员工、学费转移支付企业及企业管理人员等到学校兼职、参与教研与科研、担任素质导师、为学生提供实习岗位、奖学金等方式,促进人员互动、要素融通,实现资源共享;通过在学校引入5S管理、课程重构、项目训练、改革评价体系、建立德育档案及企业对实习学生实行现场5S管理、师傅督导、建立实习档案等方式,全过程推进高职大学生行为养成,实现过程共管;通过学校优先向理事单位派遣优秀毕业生、优秀毕业生成长为理事单位骨干员工、理事单位向学校提供德育基金等方式,实现校企互利双赢。

(二)重构基于学生成长过程的一体化课程体系。“教育不与职业沟通,何怪百业之不进步”、“要发展社会,革新教育,舍沟通教育与职业无所为计”[5],高职德育只有与学生将来从事的职业密切沟通,才能提高德育工作的针对性与实效性。我们结合学生的专业特点与就业方向,开发了供求一体化的德育教材,将高职德育整合为道德(1)+法律(1)+岗位职业素养(X)三个模块,对高职大学生进行健康人格、政治合格、高尚品格、遵纪守法及职业适格教育。

与企业人力资源负责人共同编写《就业中的法律风险与防范》、《工作中的法律风险与防范》、《生活中的法律风险与防范》及《创业中的法律风险与防范》法律系列校本教材;与企业管理人员、相关具体专业带头人及专任教师合作开发针对不同工作岗位的职业素养培训教材。目前,我们已经开发了汽车销售、汽车维修、建筑、机械、会计、营销、等工作岗位的职业素养培训教材并在汽车、建筑、机械、会计等系全面推进。

(三)建设“德才兼备、专兼结合”的一体化德育团队。按照“德才兼备”的标准,培养3名德育学科带头人、20名德育专任骨干教师,建设一支团结精干、无私奉献的专任德育队伍;利用辅导员贴近学生、了解学生并能较多地影响学生的优势,从校内遴选出20名优秀辅导员担任校内兼职德育教师;向专业课教师渗透德育意识,提升专业课教师的育人能力,在专业必修课、校内实训和顶岗实习中,强化学生的岗位职业素养意识,提高学生的职业能力;聘请30名企业管理人员、技术能手、劳动模范及毕业生代表做校外兼职德育导师,发挥他们社会阅历丰富、身体力行的优势,提高德育工作的操作性与执行力。

(四)开发教、学、做合一的一体化项目。针对高职院校新生中比较普遍存在的心理自卑问题,设计了才华展示训练项目,让每一位同学把自己的最“靓”点展示给大家,相信自己,悦纳自我,养成自信的心态;针对高职学生知识面较窄、思维能力较弱的现状,设计了读书节、演讲比赛,提高了同学们的德育内化及口头表达能力;针对部分学生中存在的感情淡漠情形,设计了一封家书、我的感恩故事及“情系黄丝带,播撒感恩情”等大学生感恩节系列活动,增强了同学们的感恩意识;我们选取劳动争议纠纷等案例,组织了模拟法庭活动,增强了大学生的法制观念;针对大学生热情高、参与意识强的特点,我们组织了社区服务、慈善义工等志愿者活动,培育了大学生高尚的道德情操;与企业合作编写5S管理手册,将企业文化中体现的团队合作、铁的纪律、坚韧奉献及脚踏实地精神融入同学们的日常行为、实习实训及顶岗实习中,养成良好的职业素养。

(五)建立学、做、考一体化的德育评价体系。改革德育评价体系,建立德育档案。从入学开始,学院为每一位新生建立德育档案;德育档案实行百分制,具体从思想政治(10分)、道德情操[50分,又细分为诚信(10分)、助人(10分)、团结协作(10分)、文明素养(20分)]、遵纪守法(10分)及社会公益活动(30分)四个方面学对学生的道德素养进行写实性记录和评价,初步解决了传统德育课程学、做、考分离的问题,真正实现了学、做、考一体化。

(六)构建三化合一的一体化德育生成路径。丰富教学形态,使学生认同重构后的德育理论并内化为自律的道德意识,内化于心;开展一系列训练项目,将德育理论转化为自觉的道德行为,外化于行;改革德育评价体系,建立德育档案,侧重考察学生的道德行为和道德素养,巩固道德教育与项目训练成果,将学生的道德素养固定化为良好的行为习惯与职业态度,从而实现课程内化、项目外化及评价固化德育生成路径的三化合一。

(七)建设开放共享的德育实践基地。新建南寨社区等5个德育社会实践基地;拓展专业实训实习基地的德育教化功能。要求专业课实习实训教师和企业师傅既注重学生专业技能提升,又注重学生道德素质提高,并将学生在实习实训中的职业素质表现,记入实习档案;建设素质拓展园区,建成德育专业实践基地。建立心理宣泄室、音乐放松治疗室,建设素质拓展园区,主要开展心理、人格、团队等训练,培养学生坚韧不拔的信念,养成团队合作精神。

(八)高标准建设大学生创业园。推进KAB创业教育。依托KAB创业教育基地和大学生创业园,每年举办2期KAB创业培训班,举办一次创新创意大赛;积极参加中国青联、中国光华基金与国内外知名企业联合主办的“YESPLAN青年创意·创业计划”。

用足优惠政策,引进企业资源,促进学生创业。建立与政府的沟通渠道,用足各级政府对大学生创业的优惠政策;加强与企业的合作,争取企业提供资金、管理等方面的支持;完善《烟台职业学院创业园管理办法》,实行院、系二级管理;完善项目进入和退出机制,提供工商、税务、财务及法律咨询,及时帮助大学生解决创业中的各种困难,把创业园建成综合素质训练中心、创新创业训练中心。

(九)开展多层次的社会服务。与烟台市妇联、残联联合开展法律援助和心理咨询服务;与高新区、福山区政府合作,对当地优势产业和骨干企业员工进行职业素质培训;与烟台市人力资源和社会保障局等部门合作,对社会初次就业和再就业职工、农民工等进行职场礼仪、心理及法律培训;与烟台市创业促进会等社会团体合作,为社会创业者提供职业规划、会计及法律支持。总之,通过开展多层次的社会活动,提升社会服务能力,为基于学生成长过程的“2+X”高职德育人才培养模式注入不竭的动力。

马克思在《共产党宣言》中预言:“未来的社会将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”[6]马克思的“人的全面发展”理论是基于学生成长过程德育模式的理论基石。近年来,我院积极探索基于学生成长过程“2+ X”高职德育人才培养模式,德育工作成效显著,已建成大学生KAB创业教育基地、山东省大学生创业教育示范院校;荣获山东省思想政治工作先进单位、山东省大学生心理健康节优秀组织单位、大学生暑期社会实践先进集体、烟台市先进义工管理中心等荣誉;用人单位对毕业生总体满意率达95%以上;近百人获五一劳动奖章、新长征突击手、技术能手等称号;231名学生获得国家有关部门奖励;学院育人先进事迹多次被国家、省、市媒体报道;全省高校德育评估和校园文明建设评估均获优秀。最近,我院又被确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校首批立项建设单位。今后,我们会进一步研究新形势下德育工作的规律,不断完善德育人才培养模式。

[1]谷岩.后危机时代高职学生就业问题研究[J].中州学刊,2010(5).

[2]陈向平.工学结合背景下高素质高技能创新型人才的培养路径探寻[J].教育与职业,2010(27).

[3]教育部.关于深化教学改革,培养适应21世纪需要的高质量人才的意见[Z].教高[1998]2号.

[4][5]黄炎培.黄炎培教育文集(第2卷)[M].北京:中国文史出版社,1994:324;179.

[6]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995:9.

张兴亮(1966-),男,山东潍坊人,烟台职业学院副教授,律师,研究方向为高职德育、法律;郭潇(1965-),女,山东潍坊人,烟台职业学院副教授,研究方向为高职德育、哲学;原宪瑞(1963-),男,山东威海人,烟台职业学院教授,研究方向为高职教育;梁爱丽(1961-),女,山东威海人,烟台职业学院副教授,研究方向为高职德育、创业教育;赵吉芳(1965-),女,山东烟台人,烟台职业学院副教授,研究方向为高职德育、创业教育。

课题项目:本文系山东省职业教育与成人教育科学研究规划课题“基于学生成长过程的‘2+X’高职德育人才培养模式”(编号:2009ZCJ058)研究成果之一。

G715

A

1001-7518(2012)05-0067-02

责任编辑 谢荣国