“双转移”战略对广东经济增长影响的实证分析

暨南大学 东莞理工学院 朱晓磊

暨南大学 罗松

1 广东省实施“双转移”战略的背景

2007年底,广东省委书记汪洋同志首次提出了“双转移”的策略,即珠三角劳动密集型的产业朝着粤东和粤西、以及北部山区转移,而粤东和粤西、以及北部山区的劳动力朝本地的第二、三产业转移,同时,当地相对较高素质的劳动力向珠三角转移,从而实现全省共同富裕、共同繁荣。2008年,广东省委、广东省政府果断实施“双转移”战略,决定在未来5年内,用大概500亿元的资金来推动产业和劳动力“双转移”,实现新一轮大发展和经济社会转型。

2 国内关于“双转移”战略的研究状况

吴迎新(2009)探讨了“双转移”战略对优化区域产业结构布局、加快转变发展方式、促进区域城乡之间协调等可能产生的“点、线、面、圈、群”效应。

李增和缪小清(2010)发现珠三角地区和粤东粤西地区处于动态有效状态,而北部山区近年来一直处于动态无效状态,但是这一经济现象可能随着广东“双转移”战略的实施得以缓解。

林园(2010)提出,由于劳动力素质低、工业园区生活配套设施不足等原因,造成对劳动力转移的阻碍以及产业规划不合理,产业聚集程度不高等问题。

潘涌璋和左伟(2011)认为,在产业转移中,政府行为与市场行为并重,二者都会对区域经济的发展起到很大的作用。

3 模型构建与实证检验

多数基于经济增长出发的文献都是采用一般的C-D生产函数形式,从更为贴近现实的角度出发,本文将取消C-D生产函数中规模报酬不变的假设,而运用C-D生产函数的一般形式估算资本、劳动对于经济增长的贡献,不考虑技术进步这一要素,并观测经济增长规模经济的实际情况。

首先考虑到所选取的样本为面板数据样本,因而设定柯布—道格拉斯生产函数形式如下:

其中, Y表示t时期的产出,K是t时期的资本投入,L为t时期的劳动投入,α是资本产出弹性,β是劳动产出弹性,u为误差项。将(1)式两边取对数,可得回归模型:

为了考察广东省“双转移”政策的实施对于广东省经济增长的作用,本文引入了虚拟变量D代表双转移,以“双转移”实施的2008年开始为1,在2008年之前的年份则为0,这样的设置,是为了从观察以2008年为界广东省的经济增长模式是否发生了变化。从而方程2变为

本文采用2000年到2010年的时间区间,样本城市为广东省21个地级市,分别是:广州、深圳、珠海、东莞、中山、佛山、惠州、汕头、汕尾、潮州、揭阳、江门、湛江、肇庆、茂名、阳江、清远、韶关、梅州、河源、云浮。

本文利用运用Eviews6.0对模型(3)进行了OLS回归检验。首先选用混合估计方法,混合回归它类似于OLS回归,是将所有的数据进行混合,而不区分各样本之间的差异,从而进行普通最小二乘的估计,估计出来的常数项对于任何个体、任何时间段都是相同的。

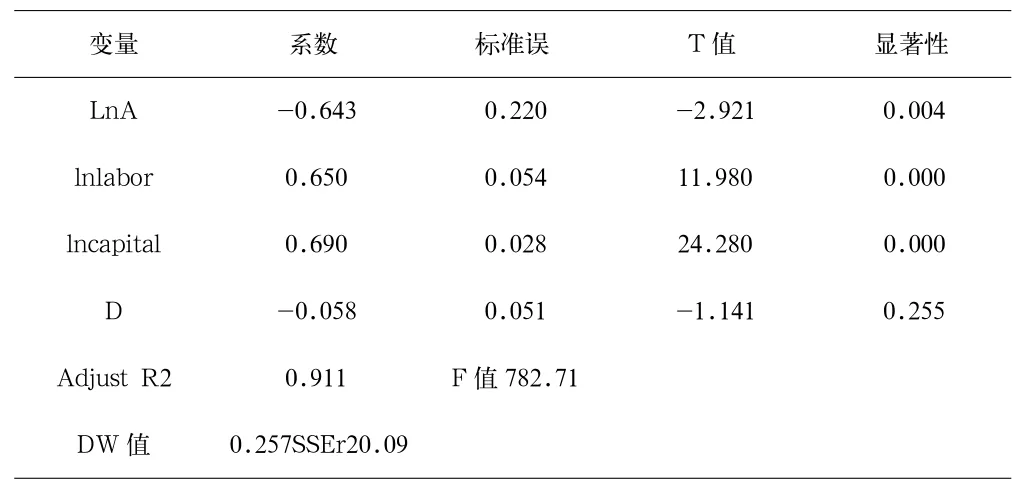

回归结果如表1所示:

表1 混合估计模型回归结果

接着采用个体固定效应回归模型,固定效应则假设对不同个体,其常数项是不同的。

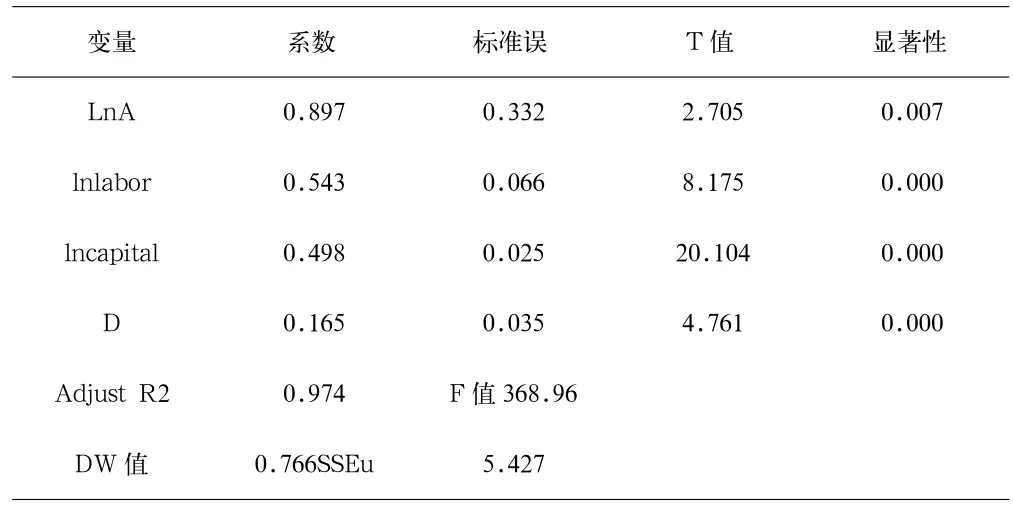

回归结果如表2所示:

表2 固定效应模型回归结果

对混合估计模型而言,我们可以通过F检验来检验是否有必要构造个体固定效应模型。

H0:相对不同的横截面模型,截距项是一致的(构造混合估计模型)。

H1:相对不同的横截面模型,截距项是不一致的(构造时刻固定效应模型)。

根据表1和2的回归结果,我们得到F=[( 92.28 - 78.74)/(21-1)]/[78.74/(231-21-3)]=1.866,经查表可知21.315>F0.05(21,231),故推翻原假设,通过上面两种模型的比较,我们得出的结论是,构造个体固定效应回归模型更具合理性。

然后,我们通过Hausman统计量来检验应该构造个体固定效应回归模型和个体随机效应回归模型中的哪一种模型。检验结果显示Hausman统计量为17.853,在1%的置信度下仍显著,拒绝随机效应模型的原假设,从而应该建立固定效应模型。

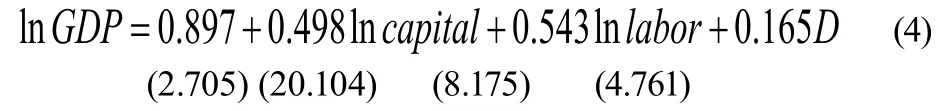

由表2可知道,最终基于固定效应模型回归结果为:

调整后的R2=0.974 F=368.96 DW=0.766

从公式4可以看出,资本及劳动力的回归系数皆为正数,且都在1%的置信度下显著,当资本增加1%时,GDP将增加0.498%;当劳动力增加1%时,GDP将增加0.543%。除此之外,由资本和劳动力的弹性之和0.498+0.543=1.031大于一但接近于1可知道广东省仍处于微弱的规模报酬递增阶段。

观察本文最重要的变量——代表“双转移”效果的虚拟变量D,发现其符号为正,检验结果在1%的置信度下显著。这一定程度上意味着2008年广东省“双转移”政策实施以来,经济增长的模式出现了显著的变化,当D取1时,即2008年开始,GDP的对数值平均来说每年比未实施“双转移”政策时要增加0.165,从经济增长模式的意义上来说,“双转移”获得了一定的成效。

4 政策建议

虽然从上述的实证分析可知,广东省的“双转移”战略取得了一定的成效,但在实施“双转移”的过程中,仍存在着一些不尽人意的地方:对企业转移模式的关注较少;产业转移相对单一;区域间的资源没有得到最优化的配置;企业参与的积极性有待提高,以及相关转移机制有待完善。针对这些方面的不足,我们提出以下的政策建议。

4.1 企业层面的转移模式的加强

当前,在产业转移的过程中,企业迁入园区的主要模式是共同打造产业转移园,这种模式很少关注企业自身的转移模式,只是一味地强调各政府间的协调与合作,因此导致大多数企业产业转移尚未实现企业层面的整合,各企业之间仍然普遍地存在冲突与缺乏协作的现象。企业自身的转移模式主要有兼并、独资扩建、外包、联盟与整体迁移等。企业转移的模式不同,其产生的效应也各异:前四种转移模式属于扩张型的产业转移,有助于正在发展中的企业壮实自身,寻求更好的拓展,同时可以吸引更多优秀的企业和人才到转出地,从而有利于区域、企业间的资源整合与对接;企业整体迁移则是将与衰退型产业相关的要素全部从该园区转出,从而腾出更多空间来大力发展新兴产业,最终实现地区的产业结构调整与经济的新一轮腾飞。

4.2 要考虑到产业链的整合与大规模的产业集群的形成

在产业转移的过程中,根据产业链理念合理整合企业,确定产业定位和规划产业发展,实现科学有效的转移,从而实现地区的产业转型升级,同时,在全球价值链中提升自身的位置。因此,培养高附加值的优势产业集群将成为在产业转型升级中的重要目标,例如,加强对产业研发、营销、品牌等具有高附加值的环节的发展。作为产业转移的承接地,粤东和粤西两翼及北部山区要做好产业布局的最优规划,促进形成具有地区特色的产业集群,同时要注意产业的关联性,培养完整的特色产业链。

4.3 优化区域间的资源配置,以产业转移促进产业升级

粤东和粤西两翼及北部山区的工业发展相对落后,但这些地区有着极大的劳动力优势,凭借着“双转移”的战略部署,加快提升劳动力密集型的加工制造业的竞争力,提高工业产值的比重。对于珠三角地区而言,应该大力发展第三产业,大力开拓投资规模大、附加值高的高端技术产业,促进珠三角地区的产业结构升级,同时逐渐将劳动密集型产业向粤东和粤西两翼及北部山区转移。

4.4 激励机制的完善与企业参与意识的提高

在市场经济体制下,政府的能力是有限的,而企业的积极参与显得尤为重要,因为这更能体现市场的作用。在推动产业转移的过程中,政府应该加强对转移企业的利益激励机制的建设,从而为产业转移的顺利进行提供有力的保障。激励内容的着力点应该体现在对转移企业的税收、厂房租金,以及水电费用等费用的减免,以此提高企业进入产业转移园区的意愿,从而逐渐形成企业的聚集。

4.5 粤东和粤西、以及粤北山区环境建设的完善

加快完善粤东和粤西两翼及北部山区的基础设施(水利、通信邮电、能源和交通等)和相关配套设施(教育卫生、商业社区服务和休闲娱乐等);与此同时,提高政府的办事效率与增强政府的服务意识,从而为产业转移提供有利的硬环境与软环境,减少转移过程中的阻力。

[1]刘茜.金融危机下能否继续推进“双转移”?[N].南方日报,2009-06-22.

[2]陈筱芳.“双转移”及其劳动力转移的若干问题探讨——以广东地区“双转移”策略为例[J].消费导刊,2008(11).

[3]李增,缪小清.基于动态效率的广东“双转移”研究[J].市场经济与价格,2010(1).

[4]谢鹏飞(主编).广东发展蓝皮书(2010)[M].广东:广东经济出版社,2010.

[5]陈栋生.东西互动、产业转移是实现区域协调发展的重要途径[J].珠江经济,2008(4).

[6]戴宏伟,田学兵,陈永国.区域产业转移——以“大北京”经济圈为例[M].北京:中国物价出版社,2003.

[7]吴迎新.“双转移”的效应及启示[J].特区经济,2009(1).

[8]林园.广东“双转移”的困境与突破[J].广东广播电视大学学报,2010(1).

[9]吴汉贤,邝国良.广东产业转移动因及效应研究[J].科技管理研究,2010(15).

[10]潘涌璋,左伟.广东省产业双转移面临的问题及转移机制探析[J].经济研究导刊,2011(10).