组织非常规偶发事件认知研究评介与展望

邓少军,赵付春

(1.浙江师范大学 经济与管理学院,浙江 金华 321004;2.上海社会科学院 信息研究所,上海 200235)

一、引 言

非常规偶发事件①(unusual and rare event)是指那些超出组织日常经验、发生频率相对较低、影响较大且通常受到公众广泛关注的事件(Beck 和 Plowman,2009;Lampel 等,2009;Christianson等,2009)。在当前组织所处环境日益复杂多变,信息传播形式日趋多样、传播速度不断加快的背景下,非常规偶发事件可能会对组织及其利益相关者产生重大影响,甚至威胁其生存,如何有效应对此类事件正变得越来越重要。组织的成功也更加依赖其预测、觉察,以及妥善处理或有效应对非常规偶发事件的能力(Beck和Plowman,2009)。

根据组织行动的“注意力基础观”(attentionbased view),组织能否从环境事件中进行学习,汲取经验与教训,进而做出战略决策及行动选择,在很大程度上首先取决于其对事件的关注与解释,即对事件的认知(Ocasio,1997和2011)。然而,已有研究也表明,组织惯性以及事件经验的缺乏会使组织正确认知非常规偶发事件并进行有效学习变得十分困难(Day和Schoemaker,2004;Argote和 Miron-Spektor,2011),因为组织成员通常依赖惯性思维与认识,容易忽略事件的“新颖性”,从而难以对事件进行有效解释,这些认知方面的问题往往是组织决策与行动失误的根源。考虑到当前我国非常规事件频发的特点②(如发生在国际贸易摩擦、食品安全、环境污染、安全生产等领域的重大事件),将我国本土情境特征与西方理论有机结合,进一步研究组织对非常规偶发事件的认知机制,对于事件认知与组织学习等理论的完善以及组织正确认识事件影响并采取有效应对措施具有重要意义。

鉴于此,本文从非常规偶发事件的认知视角界定、认知反应模式、认知前因与结果等方面对组织非常规偶发事件认知研究进行回顾;在此基础上,结合我国本土情境下非常规偶发事件及相应组织认知的典型特征,对后续研究进行展望。

二、认知视角的非常规偶发事件界定

哪些事件属于非常规偶发事件,哪些事件属于经常发生的常规事件?这是研究非常规偶发事件首先须要明确的问题。目前,非常规偶发事件界定主要是从事件发生概率的角度进行的,分为概率界定与非概率界定(显著性界定)(Lampel等,2009)。本文在综合已有研究观点的基础上又提出了一种新的事件界定方式,即从事件涉及主体差异的角度,分为事件经历者界定与事件观察者界定。接下来,本节将对上述界定方式进行阐述,并在此基础上指出,无论哪种界定方式,都可以从组织认知的角度进行分析与融合,组织认知机制构成不同界定方式的重要理论认识前提。

(一)概率界定与显著性界定

1.概率界定。概率界定是指采用概率估计方法来比较与区分偶发事件与非偶发事件,这是界定“非常规偶发事件”最为简单的方式,由于其较为科学与直观,也是自然科学研究者偏好的方式。以银行信贷危机为例,美国前财政部长保尔森对2008年金融危机的界定是“百年一遇”,也即发生的概率是1%,而Bordo等(2001)对26个工业化国家的实证研究结果则显示,银行危机发生的概率为2%,也就是说,是否将银行信贷危机这一事件界定为非常规偶发事件,取决于危机发生的概率分布。当然,不同的概率分布类型对非常规偶发事件的界定也会产生影响,例如某一事件在正态分布下被界定为非常规偶发事件,而在幂律分布下则可能不被认为是非常规偶发事件(Lampel等,2009)。

为便于实务操作,概率界定还有一种延伸简化方法,即用一组更为直观的数量指标作为事件界定的临界值,例如,2006年1月美国西弗吉尼亚州矿难中死亡矿工数达到12人时,公众、媒体和政府官员才将其称为“灾难”(Madsen,2009);瑞士再保险公司将某一事件界定为“自然灾害”这种非常规偶发事件的通常最低标准为:死亡20人、受伤50人,2000人无家可归,以及/或损失超过8500万美元③。

就非常规偶发事件的概率界定方式而言,组织进行事件认知与学习进而采取应对行动的主导思想就是努力减少同类事件未来再次发生的可能性。

2.显著性界定。概率界定方式虽然有比较直观的参照标准,但通常难以把握情感性、社会性因素等所产生的影响(Lampel等,2009)。对于大多数个体和组织而言,一次非常规偶发事件往往是其独一无二的经历。因此,从事件吸引人们关注并使人们形成对事件显著性特征的集体认知角度进行界定越来越普遍(尤其是对于公众与媒体来说)。

根据组织注意力理论,个体与组织仅具有有限的认知能力,必须将有限的认知能力与注意力资源配置到他们所认为的最重要的领域,因此,那些具有显著性特征的事件往往更能吸引个体与组织的注意,而事件显著性特征认知又是人们通过互动集体创建的。也就是说,人们对特定情境或事件的关注本质上并非受到事件客观属性特征的驱使,而是受主观意义创建的影响(Hoffman和Ocasio,2001)。这种创建代表了某种意义建构和意义给赋的结合:决策者解释事件,然后对组织内外其他人如何解释该事件施加影响(Gioia和Chittipeddi,1991),从而集体创建组织对特定事件显著性特征的认知。

基于这一观点,组织是否将某一事件视为“非常规偶发事件”,并非首先基于概率分布等数量方面的比较与分析,而是基于对该事件显著性属性特征的判断,即从事件相关者认知的角度,如果事件引发极大关注,且根据以往经历而言具有独一无二和非常规性特征,则会被界定为非常规偶发事件,反之则不属于非常规偶发事件。

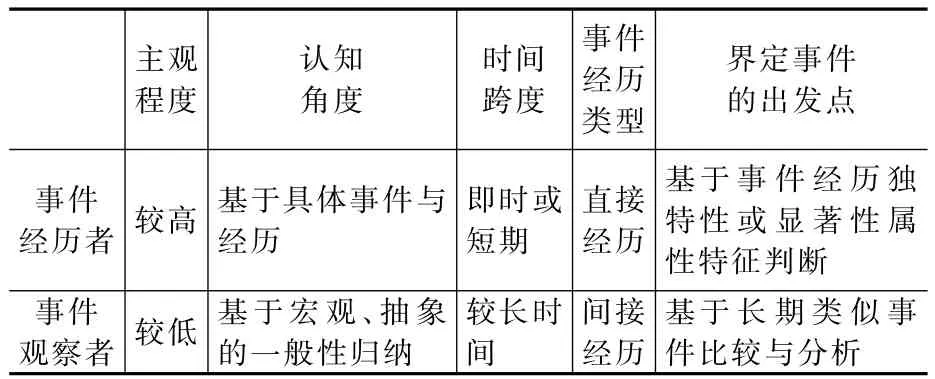

(二)事件经历者界定与事件观察者界定

非常规偶发事件还可以根据事件涉及主体的差异进行界定。事件经历者是指直接涉入事件并受到直接影响的主体,而事件观察者则是指没有直接涉入事件但对事件产生兴趣或与事件存在间接关联的主体。由于认知角度的差异,事件经历者与事件观察者往往对特定的事件有着不同的界定方式。

1.事件经历者界定。对于事件经历者而言,其对特定事件的认知一般比较独特(个体主观影响较强)、具体,对于事件的反应通常是即时的或短期的,如果某一事件经历偏离了其日常经验,甚至是前所未有的,那么该事件很可能会被其界定为非常规偶发事件。

2.事件观察者界定。对于事件观察者而言,其对特定事件的认知虽然也带有主观性,但相对于事件经历者而言一般更为客观(特别是专业研究者),而且一般是基于宏观、抽象的一般性归纳以及较为长期的观察和比较的(Starbuck,2009),如果某一事件与同类事件相比存在非常规的显著性特征或在发生概率上低于经验性临界值,则该事件很可能会被其界定为非常规偶发事件。

表1对事件经历者与事件观察者的事件界定方式进行了比较,可以看出,两者存在较大的差异。然而,为了更好地认识事件影响并采取有效应对措施,事件经历者与事件观察者特别须要加强彼此沟通与学习:事件观察者应充分了解事件经历者的认识与想法,通过总结与归纳提出积极应对事件的行动建议;而事件经历者则应在面对特定事件时充分参考事件观察者的建议,以改善事件结果。

表1 事件经历者与事件观察者界定方式比较

事件经历者与事件观察者界定方式的差异还表明,非常规偶发事件的界定具有很强的情境与主体依赖性,不同的情境、不同的认知主体及认知视角会导致不同的界定。也就是说,事件的偶发性往往只是相对于特定的决策者或组织以及特定的情境而言的,同一事件对于一个组织来说是非常规偶发事件,而对于另一个组织来说则可能是普通常规事件(Lampel等,2009)。因此,一些研究者甚至建议不要使用“偶发事件”(rare event)的提法,而应该使用“非常规事件”(unusual event)的概念④。此外,事件经历者和事件观察者依据身份地位、角色定位及认知能力等的不同还可以进一步细分,如同样作为事件观察者,政府、公众、媒体、研究人员对事件的认知无疑存在较大的差异,这也是今后研究的一个重要方向。

(三)基于认知视角的融合

通过上述分析可以发现,无论哪种界定方式,组织认知机制都构成了重要认知基础:(1)就概率界定方式而言,其重要前提是对事件进行分类与判断以确定概率分布的临界水平,而分类与判断本身就是受集体创建的显著性特征认知影响的社会化与组织化过程;而非概率的显著性界定方式本质上就是一种基于集体认知与社会建构的事件分类方式。(2)就事件涉及主体差异界定方式而言,无论是事件经历者还是事件观察者,对事件的认知都是影响其对事件属性特征的判断,进而影响其行为选择的基础与前提。

因此,本文认为可以从认知角度对各种事件界定方式进行整合考虑,以提高非常规偶发事件界定的科学性与完整性,通过充分把握非常规偶发事件的组织认知机制来帮助研究者与实践者正确认识事件本质与事件影响并采取有效的应对措施。

三、组织非常规偶发事件认知反应模式

组织非常规偶发事件认知包含复杂的认知反应模式。通过对已有研究的梳理,本文从过程反应模式、层级反应模式、结果反应模式三个方面对相关研究进行评析⑤。

1.过程反应模式。组织对非常规偶发事件的认知是一个具有时间跨度、包含多个阶段的关注与解释过程。Beck和Plowman(2009)基于Isabella(1990)和Barr(1998)的观点,以美国哥伦比亚号航天飞机坠毁事件为例研究了组织对非常规偶发事件的四阶段解释过程。(1)预期阶段:组织成员将传言与小道消息等推测性信息加以整合,通过解释形成对事件即将发生的初步认识。对于非常规偶发事件来说,该阶段信息的模糊性与多样化程度较高,这很容易导致认知混淆与冲突,这也是传统上控制传言与信息扩散以形成单一明确解释的常见理由;然而,在一定程度上允许信息的多样化也可能有助于组织获取多渠道信息、增强事件体验的丰富性,从而降低鲁莽行动的风险。这一阶段容易出现的典型认知偏差是“选择性觉察”,即有选择地搜索那些与以往认知模式相一致的传言与小道消息,以强化已有看法。(2)确证阶段:组织成员基于个人经验和已有认知模式对事件的发生与发展形成一般解释。由于个体经验与认知模式的差异,不同个体对事件的解释也会有很大的不同。就非常规偶发事件而言,帮助组织成员形成对当前事件解释的经验与认知模式的可靠性较低,使得组织成员容易出现“过度自信”或“过度无助”的认知状况⑥,这会降低组织成员把握事件新颖性的能力,使得本应受到充分注意的事件线索或警示信息被忽视。在一定程度上允许不同主体的多样化与多层次解释可以有效弥补个体认知的偏见与不足,帮助组织形成对事件的正确认识。这一阶段容易出现认知上的“可用性偏差”,即倾向于采用那些容易回忆起来的而非精确或相关的经验来指导事件认知。(3)鼎盛阶段:组织成员基于对以往经验与当前认识的反复比较,来修正自己对事件的解释。就非常规偶发事件来说,过去相关经验的缺乏使得个体对事件解释的修正难以得到足够的指导,由此容易出现的认知“框架化偏差”(即认知模式固化)则可能限制人们对新事件的认识与理解,从而导致应对反应缺失或迟缓。在该阶段,吸纳多样化信息并适时进行有效整合是组织形成对事件的明确解释并采取一致行动的关键。(4)余波阶段:组织成员在事件进入尾声、基本事实定型后对事件进行评价,包括确定受益群体、识别正面与负面结果(得与失、好与坏)以及综合评估事件对组织的价值。该阶段对事件的解释将变得明确与具体。由于人们要基于事件发生后的实际情况调整或改变事件发生前的信念,而事件的偶发性特征又使得人们前后认知的反差往往很大,因此精确地评判事件变得更为困难,积极吸纳多层次、多角度的评估观点并进行有效整合有助于形成正确的评估结果。该阶段容易出现认知上的“后见之明偏差”,即在事后评估事件结果时,觉得事件结果比事前预测时更容易预见的倾向。

上述四阶段事件解释过程主要源于Isabella(1990)对较大范围组织变革事件的研究成果,Beck和Plowman(2009)将该阶段性事件解释模型引入非常规偶发事件认知研究具有一定的合理性,但同时他们也承认其隐含的前提假设是事件的发展必须是阶段性的线性、序贯过程,这显然把现实中那些更为复杂的非线性事件排除在外。今后的研究须要结合更为多样与复杂的事件类型与事件情境,运用自然科学与社会科学相结合的交叉研究方法来更为详细地探析非常规偶发事件认知过程机理。此外,上述模型还提到了组织认知的探索与挖掘、认知的差异化与整合等观点,这与当前从微观认知角度探索组织双元性能力(ambidexterity)或动态能力构建机制的研究动向不谋而合(邓少军和芮明杰,2010)。从事件的双元性认知角度研究事件应对能力发展⑦可能是一个新的重要研究方向,将组织双元性理论及组织能力演化微观认知机制研究成果引入非常规偶发事件研究很可能得到有价值的理论发现。

2.层级反应模式。目前,组织认知研究大多集中于组织战略层次,采用的是高层管理者视角。然而,要想对事件形成全面、完整的认识,就必须吸收不同层级主体的解释,单纯依赖高层管理者可能会忽视中、低层管理者及普通员工发现的事件线索及产生的事件认知,这会限制组织对事件的深入体验,进而影响组织对事件的正确解释与反应(Beck和 Plowman,2009;Rerup,2009)。实际上,由于人们通常具有“局部理性”和“情境关注”的认知特点(Cyert和 March,1963;Ocasio,1997),组织不同层级的群体对事件的认知有较大不同。Beck和Plowman(2009)提出的非常规偶发事件四阶段解释模型也充分考虑了这种层级差异,并特别强调了中层管理者在事件解释各阶段所发挥的重要作用(参见表2)。Tripsas和Gavetti(2000)、Gavetti(2005)以及Rerup(2009)所进行的相关案例研究与仿真研究也得出了类似的结论,即组织不同层级管理者对战略问题的认知表征是存在差异的,管理者所处组织层级越高,对行动与结果之间关系的认知和解释就越模糊;反之,越接近事件与问题的中、低层管理者,对事件的认知与解释就越具体,行动与反应速度也越快。

表2 组织不同层级管理者对事件解释的差异

综上所述,组织不同层级的事件认知反应模式存在明显差异这一点已经得到研究者的广泛认同,研究者关注的层级也正在从传统的高层管理者逐步拓展到组织的其他层级。但总的来看,针对高层管理者的研究相对较多,而有关其他层级管理者、特定群体(如专家团队)、普通员工事件认知反应模式的研究还有待深化。此外,各层级之间认知观点的互动、认知过程的整合⑧,政治因素(如权力结构)的影响,以及事件类型与事件情境不同所造成的层级反应差异等问题也有待深入探讨。

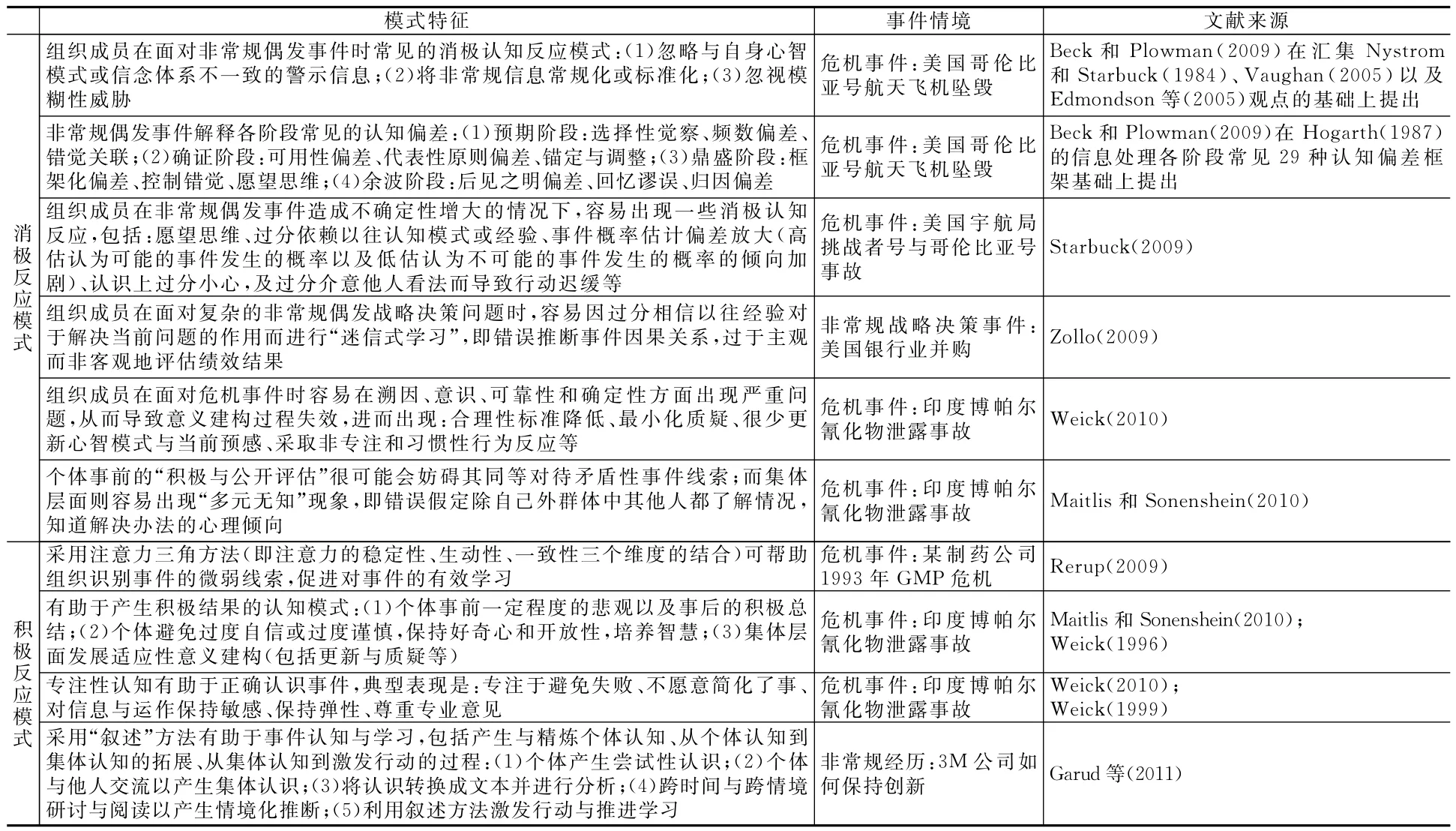

3.结果反应模式。依据结果的不同,非常规偶发事件认知反应模式还可以划分为积极反应模式与消极反应模式。前者是指有助于组织成员正确认识事件并能带来积极结果的认知反应模式;后者则是指不利于组织成员正确认识事件并通常导致消极结果的认知反应模式。本文通过对近年来国外权威管理学期刊刊发的相关研究论文的回顾,总结归纳了一些典型的非常规偶发事件认知的结果反应模式(参见表3)。分析表明:(1)带来积极或消极结果的反应模式既有一定的相似性,同时又因事件类型与事件情境的不同而表现出多种差异。(2)某种反应模式会导致何种结果,很大程度上取决于其适度性,如适当参考以往经验可能会在事件认知过程中少走弯路,而过度依赖以往经验则可能导致认知模式固化,从而导致负面结果。(3)积极与消极结果的认定并不是一成不变的,而是可能依据事件类型与事件情境的不同以及事件过程的演进等而动态转换的,例如Maitlis和Sonenshein(2010)就指出,同样是积极与公开的解释与评估,在事件发生前很可能带来负面影响,而在事件发生后则可能产生正面作用。(4)事件认知的结果是多种多样的,单纯从积极与消极两个方面进行评价只是对现实问题的简化。因此,未来的研究一方面要结合更为丰富的事件类型与事件情境更加细致地研究非常规偶发事件认知结果反应模式的特征、表现及相应的适度水平;另一方面,要深入探讨结果反应模式动态转换的情境条件与过程机理。

表3 典型的事件认知结果反应模式

四、非常规偶发事件认知的前因与结果——前沿主题探析

根据 Kaplan(2011)和 Narayanan等(2011)针对战略认知研究所提出的分析观点,组织认知会受到个体、组织、环境等多层次前置因素的影响,并在组织的战略与行动选择方面产生多样化后续结果。本节并不打算对组织认知前因与结果研究进行全面、系统的回顾⑨,而是聚焦于非常规偶发事件认知前因与结果相关前沿研究主题,以便为后续研究指明方向。

(一)影响非常规偶发事件认知的关键因素

当前,这一领域的前沿研究主要集中在以下几个方面:

1.集体认知与共享概念。尽管学者们通常认为非常规偶发事件认知是一个社会建构过程,但又很容易将其局限在个体分析层面,忽视认知观点在社会化过程中产生与分享的重要性(Maitlis,2005)。Maitlis和Sonenshein(2010)强调了“集体承诺”、“共享认同”、“共享期望”三个概念对于危机事件认知的重要影响,并指出这些共享概念在不同的条件下可能会产生积极或消极的不同结果。Lampel等(2009)则认为集体认知应进一步从单个组织拓展到范围更大的组织场域(如产业、组织网络等)层面,关注场域内不同行动者(如供应商、客户、媒体、监管机构等)对非常规偶发事件的集体认知与学习。综合这些观点,该领域未来的研究应该结合更多的事件类型与事件情境,把握:(1)这些共享概念产生特定作用的条件及作用机理。(2)组织场域内行动者个体认知与集体认知的相互作用,包括影响个体组织在面对非常规偶发事件时向群体中的其他组织借鉴经验和进行学习的条件与因素;何种条件下个体认知源于集体认知或反之集体认知源于个体认知;个体与集体认知在何时、何种条件下会产生何种类型和程度的相互影响等。

2.情感因素。组织对非常规偶发事件的认知往往会受到复杂的情感因素的影响。Christianson等(2009)在对巴尔的摩与俄亥俄铁路博物馆屋顶坍塌事故的研究中强调了情感支持与情感管理在非常规偶发事件认知中的重要性。Maitlis和Sonenshein(2010)则比较系统地总结了“负面情感”(如焦虑、害怕、恐慌、沮丧、绝望)、“正面情感”(如希望、宽慰、喜悦、兴奋、热忱)和“自觉情感”(如内疚、羞愧、窘迫、骄傲)影响事件认知的相关研究观点,并指出这些影响均存在两面性(正面和负面),发展适宜的情感以推动适应性意义建构是确保产生积极影响的关键。总体来看,该领域今后的研究还应该结合更为多样的事件类型与事件情境进一步探索不同的情感类型对非常规偶发事件认知所产生的不同影响及其机理,以及特定情感类型的适宜水平与产生条件等。

3.政治因素。组织内外相关政治因素也会对非常规偶发事件认知产生重要影响。Beck和Plowman(2009)认为组织层级权力差异会妨碍信息与解释观点的共享,进而影响组织对于事件的认知。Lampel等(2009)指出,事件认知与观点交流能够体现权力,并能够用于获取权力,政治因素构成组织通过事件形成认识、汲取经验并将其转化为行动的重要背景因素。Garud等(2011)则强调政治活动可能会鼓励组织中的防卫性行为,使组织开展对话的有用性受到质疑,不利于多方整合观点以达成共识。关于该领域的未来研究,Maitlis和Sonenshein(2010)归纳了三个重要方向:(1)更为细致地考察组织中多种事件认知观点的碰撞与竞争等政治现象及其影响;(2)更为深入地研究事件认知过程中权力创建及权力施加影响的机理;(3)进一步探索通过政治手段实现事件认知观点多样化与歧义消除的平衡机理——按照本文前述观点,这实际上就是事件认知的双元性实现问题。

4.制度因素。制度因素在非常规偶发事件认知中的重要影响得到了制度理论和认知理论的普遍承认(Weber和Glynn,2006)。Wicks(2001)对1992年加拿大韦斯特雷矿难的研究表明,随着时间演化的制度逻辑与组织逻辑会影响组织成员的意义建构,这很可能是组织忽视警示性线索进而导致危机事件发生的重要根源。Maitlis和Sonenshein(2010)也认为,制度环境会显著塑造组织成员对危机事件的认知,使其倾向于在事件前后通过创建事件解释来保持甚至强化原有的制度性影响。此外,组织成员也不是维系制度因素影响的唯一方面,公开听证、媒体以及监管机构等也会维持或破坏已有的制度逻辑与架构,从而对事件认知产生重要影响(Brown,2000和2004;Mills和 O’Connell,2003;Lampel等,2009)。总体来看,尽管制度影响的重要性得到广泛认同,但相关研究仍然偏少,未来的研究应该结合更为多样的制度情境考察不同类型事件发生前后不同的制度因素对组织认知所产生的不同影响及其机理以及相关作用条件。

(二)非常规偶发事件认知与组织学习

组织事件认知既构成组织事件学习的前提与重要组成部分,也是组织后续行为选择的基础。鉴于非常规偶发事件认知与组织学习的关系这一研究主题的重要性,国外管理学权威刊物《组织科学》在2009年专门出版了一期专刊来对这一主题进行系统研究与展望,本文将这些研究中有关非常规偶发事件认知与组织学习关系的观点归纳如下:(1)非常规偶发事件会给组织事件认知与学习带来严峻挑战,但同时也会使组织获得较大的潜在学习收益。例如,Beck和Plowman(2009)在总结以往观点的基础上指出,人们通常依赖惯性思维的认知特点会使其难以有效认识与解释非常规偶发事件,从而给事件学习造成困难。Starbuck(2009)也认为非常规偶发事件相对于常规事件来说更无规律,这就给学习者评估诸多事件解释及微小事件诱因带来更大的挑战。然而,非常规偶发事件往往会对组织造成较大影响(多是失败或危机),使得组织认知与惯例不得不进行系统性重构,同时又有助于组织汲取经验和教训以避免类似事件的再次发生。Madsen和Desai(2010)以及Madsen(2009)的研究较好地证明了这一点,即组织从失败与重大事件中所进行的学习比从成功或微小事件中所进行的学习更有效,潜在学习收益也更大。(2)组织认知充当了非常规偶发事件影响组织学习的“过滤器”和重要中介,恰当的认知有助于组织更好地学习。例如,Beck和Plowman(2009)指出,组织如果能够培养深入感知与体验事件的能力,就能推动对事件的有效学习。(3)非常规偶发事件认知会激发不同类型的组织学习,并引发多样的学习过程。例如,Lampel等(2009)归纳了非常规偶发事件所激发的四种学习类型和四种学习过程。按照事件的潜在影响大小及潜在相关性高低,这四种学习类型分别为“变革型”、“重新解释型”、“聚焦型”和“短暂型”;而四种学习过程分别为“对事件本身的学习”、“基于事件的学习”、“深思熟虑的学习”与“应急学习”。

综上所述,目前研究者已经逐步意识到非常规偶发事件认知对于组织学习的重要性,并对传统组织学习理论忽视这一领域的现象进行了反思。未来的研究还应该结合多样的事件类型与事件情境:(1)在方法论和概念深化方面有所加强;(2)进一步探讨可能导致不同学习模式与学习结果的组织认知特征及其作用机理;(3)探讨影响事件认知与学习的相关因素,如集体共享概念、情感因素、政治因素、制度因素等的作用机理。

五、基于我国本土情境的思考与研究展望

本文对国外非常规偶发事件的组织认知研究进行了较为系统的回顾,这为我们研究我国本土情境下的相关问题奠定了基础。近年来,发生在国际贸易摩擦、食品安全、环境污染、安全生产等领域的重大事件已经成为我国政府、相关组织及社会公众关注的焦点,对非常规偶发事件的研究也日益受到重视⑩。通过对已有研究和相关实践的考察,可以归纳出当前我国本土情境下非常规偶发事件及相应组织认知的一些典型特征:(1)从经历事件的单个组织或组织成员来看,事件符合偶发性特征,但从一定区域、特定领域以及整个社会来看,非常规事件有频发的趋势。这与当前我国转型环境下社会结构、伦理规范、市场规则、制度环境、文化氛围等处在剧烈和快速变革中密切相关。因此,国外研究中的“偶发事件”提法可能容易导致误解和麻痹心理,采用“非常规事件”的表述也许更为合适。(2)社会公众对事件的关注度与参与积极性日益提高。这有助于形成多元化的事件认知观点,为正确解释与应对事件奠定基础,但公众的关注与参与尚缺乏有效引导与协调,使得其正面作用难以显现。(3)事件认知各方之间的信任度不高、协调机制不畅,使得公众与组织的认知模式固化与认知路径依赖现象更趋严重。这会降低事件认知体验的丰富性,不利于正确认识与有效应对事件。(4)受制度、市场、文化等情境因素的影响,多主体的事件认知过程更趋复杂,竞争与冲突更为显著,面临的不确定性也更大。例如,制度与市场快速变化所带来的不确定性及压力、政府在有关事件认知与信息发布中的强势与主导地位、现有的事故防范与责任追查机制的体制性缺陷、东方文化背景下人们强调直觉与经验的认知特征等,都会对组织内外群体的非常规偶发事件认知产生不同于西方情境的独特影响。

基于上述分析并综合前述研究观点,本文认为未来本土化研究应该重点把握以下方向:(1)关注社会总体事件认知特征及演化趋势对特定组织或群体非常规偶发事件认知的影响。(2)重视制度、文化、市场等情境因素对非常规偶发事件认知及相应组织行为选择的影响。(3)基于多样的事件类型与事件情境进行比较研究。(4)结合我国本土情境进一步更为细致地研究非常规偶发事件认知的过程、层级与结果等反应模式,特别是认知双元性与事件认知能力培育问题。(5)研究组织场域(如产业、产业集群、组织网络等)内行动者对非常规偶发事件的集体认知模式及其动态演化机理、相关影响因素及对组织场域整体发展的后续影响。(6)把握情感因素、政治因素,以及组织学习等前沿领域在非常规偶发事件认知过程中的作用机理。

注释:

①国外组织研究对“非常规事件”、“偶发事件”以及“非常规偶发事件”等概念经常不加区分地使用。从严格意义上来说,这些概念从不同的视角界定事件特征,存在一定的区别。本文采用“非常规偶发事件”这一术语涵盖上述概念,并在参考相关研究者观点的基础上对其进行定义,其在内涵上也包括了国内研究中较为常见的“非常规突发事件”。

②如后文所述,事件是否具有偶发性取决于观察视角,对于个体组织来说偶发的事件,从社会全局来看,可能是频发的。

③资料来源:Swiss Re.Natural catastrophes and man-made disasters in 2008.Sigma,NO.2,2009。

④美国宾夕法尼亚州立大学的Garud教授持这种观点,参见2010年 Medici Summer School:Rare Event会议发言纪要。

⑤这样划分是出于研究方便性考虑,在实际认知过程中,这三种反应模式是交织在一起的。

⑥“过度自信”和“过度无助”分别是指人们过高和过低地估计自己以往经验和认知能力对于认识与解释当前事件的效用。

⑦事件应对能力实质上也可以视为一种适应与应对事件的双元性能力或动态能力。

⑧例如Ocasio(2011)所提到的组织自上而下(top-down)与自下而上(bottom-up)认知过程的整合。

⑨感兴趣的读者可参阅有关管理者与组织认知的综述性文献,如:Walsh(1995)、Hodgkinson 和 Healey(2007)、Kaplan(2011)以及 Narayanan等(2011)。

⑩例如国家自然科学基金委从2008年开始就启动并实施了非常规突发事件应急管理系列研究。

[1]Argote L and Miron-Spektor E.Organizational learning:From experience to knowledge[J].Organization Science,2011,22(5):1123-1137.

[2]Barr P S.Adapting to unfamiliar environmental events:A look at the evolution of interpretation and its role in strategic change[J].Organization Science,1998,9(6):644-669.

[3]Beck T E and Plowman D A.Experiencing rare and unusual events richly:The role of middle managers in animating and guiding organizational interpretation[J].Organization Science,2009,20(5):909-924.

[4]Brown A D.Making sense of inquiry sensemaking[J].Journal of Management Studies,2000,37(1):45-75.

[5]Brown A D.Authoritative sensemaking in a public inquiry report[J].Organization Studies,2004,25(1):95-112.

[6]Christianson M K,et al.Learning through rare events:Significant interruptions at the Baltimore & Ohio Railroad Museum[J].Organization Science,2009,20(5):846-860.

[7]Cyert R M and March J G.A behavioral theory of the firm[M].Englewood Cliffs:Prentice-Hall,1963.

[8]Day G S and Schoemaker P J H.Driving through the fog:Managing at the edge[J].Long Range Planning,2004,37(2):127-142.

[9]Garud R,et al.Dealing with unusual experiences:A narrative perspective on organizational learning[J].Organization Sci-ence,2011,22(3):587-601.

[10]Gavetti G.Cognition and hierarchy:Rethinking the microfoundations of capabilities’development[J].Organization Science,2005,16(6):599-617.

[11]Gioia D A and Chittipeddi K.Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation[J].Strategic Management Journal,1991,12(6):433-448.

[12]Hoffman A J and Ocasio W.Not all events are attended equally:Toward a middle-range theory of industry attention to external events[J].Organization Science,2001,12(4):414-434.

[13]Isabella L A.Evolving interpretations as a change unfolds:How managers construe key organizational events[J].Academy of Management Journal,1990,33(1):7-41.

[14]Kaplan S.Research in cognition and strategy:Reflections on two decades of progress and a look to the future[J].Journal of Management Studies,2011,48(3):665-695.

[15]Lampel J,et al.Experiencing the improbable:Rare events and organizational learning[J].Organization Science,2009,20(5):835-845.

[16]Madsen P M.These lives will not be lost in vain:Organizational learning from disaster in US coal mining[J].Organization Science,2009,20(5):861-875.

[17]Madsen P M and Desai V.Failing to learn?The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry[J].Academy of Management Journal,2010,53(3):451-476.

[18]Maitlis S and Sonenshein S.Sensemaking in crisis and change:Inspiration and insights from Weick(1988)[J].Journal of Management Studies,2010,47(3):551-580.

[19]Mills C and O’Connell A.Making sense of bad news:The media,sensemaking,and organizational crisis[J].Canadian Journal of Communication,2003,28(3):323-339.

[20]Narayanan V K,et al.The cognitive perspective in strategy:An integrative review[J].Journal of Management,2011,37(1):305-351.

[21]Ocasio W.Towards an attention-based view of the firm[J].Strategic Management Journal,1997,18(Special Issue):187-206.

[22]Ocasio W.Attention to attention[J].Organization Science,2011,22(5):1286-1296.

[23]Rerup C.Attentional triangulation:Learning from unexpected rare crises[J].Organization Science,2009,20(5):876-893.

[24]Starbuck W H.Cognitive reactions to rare events:Perceptions,uncertainty,and learning[J].Organization Science,2009,20(5):925-937.

[25]Tripsas M and Gavetti G.Capabilities,cognition,and inertia:Evidence from digital imaging[J].Strategic Management Journal,2000,21(10/11):1147-1161.

[26]Weber K and Glynn M A.Making sense with institutions:Context,thought and action in Karl Weick’s theory[J].Organization Studies,2006,27(11):1639-1660.

[27]Weick K E.Reflections on enacted sensemaking in the Bhopal disaster[J].Journal of Management Studies,2010,47(3):537-550.

[28]Wicks D.Institutionalized mindsets of invulnerability:Differentiated institutional fields and the antecedents of organizational crisis[J].Organization Studies,2001,22(4):659-692.

[29]Zollo M.Superstitious learning with rare strategic decisions:Theory and evidence from corporate acquisitions[J].Organization Science,2009,20(5):894-908.

[30]邓少军,芮明杰.组织动态能力演化微观认知机制研究前沿探析与未来展望[J].外国经济与管理,2010,32(11):26-34.