倾听内心的声音:职业生涯中的呼唤研究进展探析

田喜洲,谢晋宇,吴孔珍

(1.重庆工商大学 管理学院,重庆 400067;2.复旦大学 管理学院,上海 200433)

一、引 言

现代社会人与工作密不可分,如何解读工作的意义以及工作意义对个体产生的影响已经引起广泛的讨论(Wrzesniewski等,1997)。众所周知,个体对工作的感受不仅取决于工作本身(如难与易、简单与复杂),还取决于个体对工作的看法。同样的工作对人口统计因素相近的人而言,其意义可能完全不同。那么,如何选择职业(工作)才能使其对自己和社会更有意义呢?人与工作的关系又是如何塑造个人的情感、行为与职业价值观的呢?几个世纪以来,神学、宗教、社会学领域的学者对此进行了不懈的探索,取得了大量的研究成果(Super和Sverko,1995)。“呼唤”(calling)①就是近年来心理学与组织行为学领域研究的与工作意义相关的重要概念(Wrzesniewski和Dutton,2001)。

“呼唤”一词源于犹太基督教思想,原指个体受上帝的圣召而从事的特定职业或是为了响应上帝的召唤而服务他人的意愿(Davidson和Caddell,1994)。圣经中就有有关呼唤的故事,例如,《旧约全书》记载,上帝召唤诺亚建造一叶方舟;《新约全书》记载,使徒保罗受上帝的召唤把福音送给外邦人(Colozzi和Colozzi,2000)。在16世纪以前,“呼唤”作为术语仅应用在神学与宗教领域(Bennethum,2003)。之后,以Luther(1883)为首进行的宗教改革使人们的宗教信仰、文化价值观发生了根本性变化,同时,人也获得了较多的个性自由,焕发出创新精神和生活热情,慢慢开始追求生活与工作的意义。同时,Luther(1883)扩展了“呼唤”的内涵,使其不仅包括与宗教相关的圣职,也包括普通的工作。即,上帝的召唤不仅指向宗教人士,如神父、牧师、传教士和修女,普通人也能感受到上帝的召唤(Serow,1994)。这些观点使得“呼唤”的宗教色彩有所减弱,并开始走向大众化。

近年来,一大批学术研究者(Bellah等,1986;Hardy,990;Wrzesniewski等,1997;Treadgold,1999;Schuurman,2004;Hall和 Chandler,2005)和大 众读物 作者 (Novak,1996;Levoy,1997;Guinness,1998;Brennfleck和 Brennfleck,2005)推动了呼唤大众化的演变历程。有学者认为,呼唤构念是建立在工作有意义的基础上的(Dik和Duffy,2009),也有学者强调响应呼唤是个体职业生涯健康发展的关键因素(Dreher等,2007)。他们一致认为,在职业生涯与生活角色研究领域重构呼唤的内涵具有重要意义,因为,响应呼唤能为个体的工作与生活注入意义感,给个体带来生活幸福与心理成功。从此,“呼唤”一词大量出现在与职业(工作)相关的研究中,其内涵也逐渐大众化。与此同时,组织领域的呼唤研究得到了美国基金会的支持。得益于此,Wrzesniewski等(2001、2003 和 2004)、Freed(2002)、McGree(2003)以 及 Dobrow(2004、2006、2007、2009、2010和2011)等一大批学者对呼唤进行了较深入的探讨,取得了一定的研究成果。根据笔者对已有文献的梳理,现有呼唤研究主要有四种视角:(1)宗教的非职业领域视角;(2)宗教的职业领域视角;(3)大众的非职业领域视角;(4)大众的职业领域视角。本文以个体职业领域的相关研究(第二、四两种视角)为基础,来对现有的相关研究进行述评。

二、呼唤构念的内涵及测量

(一)呼唤构念在组织行为领域的研究历程及内涵演变

从上世纪八、九十年代起,“呼唤”开始进入社会学、心理学与组织行为学研究领域。Bellah等(1986)社会学者发现,除宗教与神职人员外,社会中还广泛存在着其他为他人或社会利益而工作,同时感受到强烈的工作意义与使命感的普通劳动者。因此,他们首次将普通工作者的工作价值观分为谋生(job)、职业(career)与呼唤(calling)三种导向。同时,心理学领域开始研究呼唤产生的个体与社会心理背景,组织行为领域开始研究呼唤对组织变量及个体工作变量的影响(Fine,2003)。虽然这些研究赋予了呼唤不同的内涵,但对呼唤的理解都趋于世俗化,即普通大众也能通过工作找寻到生命的意义,感受到内心的召唤。来自圣职的呼唤与来自普通工作的呼唤,内涵的差距越来越小,只要有意义,即使普通工作对个体而言也是神圣与美好的。呼唤也随之从宗教的狭小范围走进了大众视野(参见表1)。在现代组织行为领域,“呼唤”主要指个体内心感到真正喜欢的职业或具体工作。正如 Weber(1956)所言,选择自己真正喜欢的工作(职业)就好像是倾听了自己内心的声音。因此,他认为,呼唤是个体内心感到有意义且符合自己价值观的职业或工作。

表1 宗教与大众视角的呼唤比较

总之,从现有文献来看,“呼唤”一词深深植根于西方文化价值观,在从神学、宗教,到组织、大众的演进历程中,其内涵也发生了显著的变化:从遵从上帝的旨意(Davidson和Caddell,1994)、聆听上帝的召唤从事某项工作(Dalton,2001),到影响他人与社会的工作价值取向(Bellah等,1986;Wrzesniewski,1997);从上帝植于个体内心的天命、天赋与激情(Weiss等,2004;Sellers等,2005),到个体感到具有生命意义的工作(Hall和Chandler,2005)。当然,有时人们无法完全根据内心呼唤来选择自己喜欢的职业或工作——Blustein(2006)称之为有限工作意志(limited work volition),特别是当个体面临谋生压力、教育受限与偏见时。因此,个体如何响应内心的呼唤就成为呼唤研究的一个新领域(Berg等,2010)。

(二)呼唤构念的内涵

虽然到目前为止,呼唤构念还没有统一的定义,但在呼唤构念的演进过程中,其本质内涵逐渐显现出来。

1.呼唤是职业或工作本身。呼唤的这一内涵在呼唤研究的古典学派与新古典学派的观点中都有所体现,虽然两个学派关于呼唤有不同的看法。古典学派对呼唤的解释带有宗教色彩,例如,Weber(1956)认为,呼唤指个体受上帝的召唤从事的遵从道义或对社会有意义的职业。Davidson和Caddell(1994)以及Dalton(2001)追随古典学派,将呼唤定义为受上帝的召唤而从事的职业。类似的,Colozzi和Colozzi(2000)认为,呼唤是个体须要做出一定牺牲而从事的职业,它虽然无法给个体带来多少物质利益,但却能使整个社会更加美好。Wrzesniewski等(1997)新古典学派的学者认为,呼唤是能带来更多公共利益的职业,与宗教没有必然的联系。Hall和Chandler(2005)支持这种观点,并指出,响应呼唤是主观职业成功的最高标准,是个体一生追求的目标。无论是古典学派还是新古典学派都强调,呼唤是个体在职业生涯中利用自己的天分和特质努力追求的职业(工作),这种职业具有亲社会性。

2.呼唤是一种工作价值导向。上世纪八十年代,美国社会学家Bellah等(1986)首先提出,个体的工作价值观有三种导向,即谋生导向(job orientation)、职业导向(career orientation)与呼唤导向(calling orientation)。不同导向的个体从工作中获取的意义不同。那些将工作视为谋生手段的人,其工作的意义在于获得报酬;持职业导向的人将工作视为职业发展的需要,目的是获得晋升、权利与声望,同时接受工作的挑战;与此相反,持呼唤导向的人认为工作是其人生不可分割的一部分,是其内在激励和职业成功的源泉,工作不完全为了经济收入与职务提升,更多的是为了实现个人的主观成就。这一内涵在职业生涯领域得到了广泛应用,Wrzesniewski等(2003)以及Duffy和Sedlacek(2007)在此基础上,对呼唤与工作变量的关系展开了深入研究。

3.呼唤是一种激励力量。呼唤来自外部召唤或内心感悟,因此,常常表现为一种激励力量。Dik和Duffy(2009)就把呼唤理解为个体感受到的指向特定职业并超越自我的力量。这种力量来自别人的需要与社会利益,也是个体追求生活意义与目标的动力。Dobrow等(2010)也认为,呼唤是个体针对某一领域发自内心的强烈激情与力量。Bigham 和 Smith(2008)以及 Hunter等(2010)别出心裁地让受访者自己去定义呼唤,结果发现,受访者对呼唤的定义就包括:呼唤是个体生活、工作的驱动力量,能产生激励作用与利他结果。正是呼唤的激励作用使得它受到了理论界与社会组织的广泛重视。

当然,关于呼唤的内涵,其他一些观点也散见于文献。例如,Bunderson和Thompson(2009)认为呼唤是个体注定用智慧才能找到的自己在社会分工中的位置;如果找到了这个位置,个体就更容易产生工作卷入感与全面沉浸感,人的一生就是在不停地寻找这个属于自己的位置。Elangovan等(2010)则将呼唤理解为亲社会意愿的实现过程。总之,目前学者们对呼唤内涵的看法还不统一,但主流观点认为,呼唤是职业本身,也可能是一种工作价值观,或者是指向某种职业路径的激励力量。

(三)呼唤与相近概念的区别:三个基本特征

在职业生涯与工作意义层面,有一些概念与呼唤很相似,如易变性职业生涯(protean career)、福乐(flow)和工作投入(job engagement)等。易变性职业生涯是自我导向的,是个体受价值观驱动频繁变换职业的现象。用心追求易变性职业生涯与追求呼唤极其相似,在易变性职业生涯中,个体对成功的定义也是内在的、主观的。福乐是指个体对某项活动或事务的浓厚兴趣推动其完全投入该活动或事务的一种情绪体验,这种情绪体验是由工作或活动本身而不是任何外在目的引发的。Dobrow(2004)认为,个体在呼唤领域的卷入是其身份识别的核心,这一观点与工作投入、福乐类似,也就是说,呼唤的表现形式可能是某一职业领域的工作投入和福乐。那么,易变性职业生涯、福乐以及工作投入与呼唤的区别在哪里呢?通过文献梳理,我们发现呼唤所具有的三个基本特征是它区别于相近概念的关键所在。

1.呼唤具有意义性与亲社会性。学者们对呼唤的意义性与亲社会性的认识比较突出且一致。Elangovan等(2010)认为,个体正是基于他人或社会的需求经内省后才产生呼唤,因此呼唤具有意义性与亲社会性。French和Domene(2010)同样指出,呼唤以利他为中心,其意义性与亲社会性是其区别于其他概念的关键,也就是说,类似概念,如工作投入、福乐、易变性职业生涯等都不一定具有亲社会性。

2.响应呼唤易使个体产生高度的工作卷入感、激情与责任感。呼唤具有清晰的目标性,行为人能感受到呼唤指向何处,为何而存在,因此会产生对呼唤指向领域的激情与追寻呼唤的责任感,并愿意为响应呼唤而做出牺牲(Duffy等,2011)。信念、价值观是呼唤产生的基础,而行动激情则是呼唤形成的外在表现。呼唤感强的人往往具有高度的工作卷入感,愿意主动承担更多的工作,易产生更多的工作激情与责任感,其共同的行为特征是主动、坚韧、顽强和有活力。这也远远超出了工作卷入和福乐的内涵范围。

3.响应呼唤是主观职业成功的重要标准之一。呼唤是指向某一职业范围但不限于这一领域(如音乐、艺术、商业、法律)的心理建构,它产生于个体自身内省或外部引导(Wrzesniewski等,1997;Berg等,2010)。它包含了才能展示、身份认同、自由快乐、意义与奉献等现代职业价值观的基本元素,响应呼唤被认为是主观职业成功的重要标准之一(Bunderson和 Thompson,2009),这改变了过去仅把工作满意度作为主观职业成功衡量标准的单一价值观。可见,呼唤超越了易变性职业生涯,也包含了福乐、工作投入等概念的内涵,成为职业价值观研究的新领域。

(四)呼唤构念的维度与测量

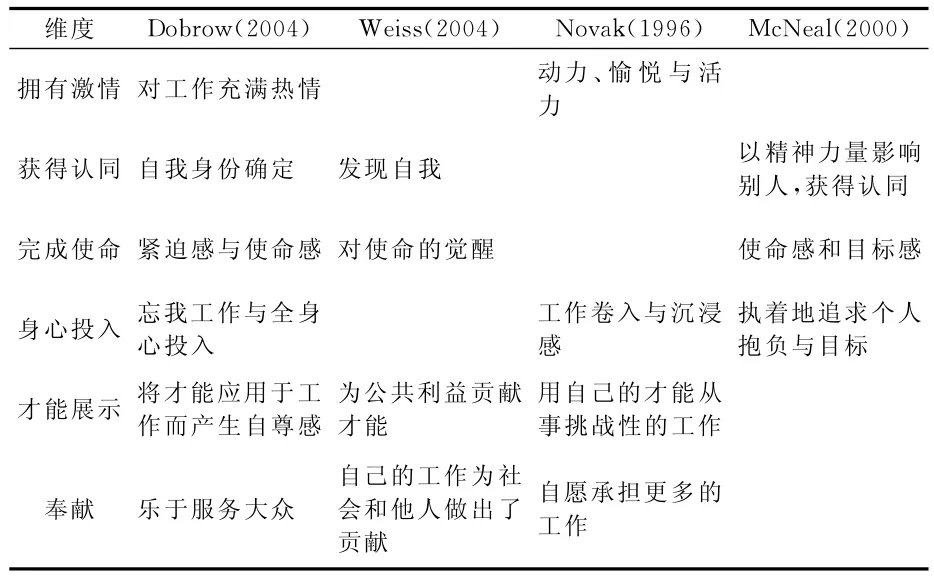

自从呼唤构念进入组织行为研究领域,其维度与测量研究越来越受到重视,但相关研究结论相差较大。有学者认为呼唤是单一维度构念(Davidson和 Caddell,1994;Dreher,2007),也有学者(Boyd,2010)认为它包含了目标性和亲社会性两个维度,而大部分研究者认为呼唤具有三个维度。Dik和Duffy(2009)认为呼唤的三个维度包括源自外部的召唤、工作意义与使命感、亲社会性。Tracy(2009)利用392名员工数据对呼唤维度进行了心理测量学分析,结果显示,呼唤具有工作呼唤(work calling)、家庭呼唤(family calling)与社会呼唤(social calling)三个维度。其他一些研究者,如 Novak(1996)、McNeal(2000)、Dobrow(2004)以及 Weiss(2004)的质性研究还发现了呼唤的其他一些维度(参见表2)。

表2 呼唤构念的其他维度及其解释

学者们对呼唤的测量更是多种多样。Davidson和Caddell(1994)利用一个题项(“我感受到了强烈的内心呼唤”)来测量呼唤的强度。Duffy和Sedlacek(2007)利用两个简单的题项(“对某工作我有呼唤导向”和“我能很好地理解工作中的呼唤导向”)来测量呼唤导向。Dreher(2007)利用九个题项来测量呼唤的单一维度。Bunderson和Thompson(2009)设计了含六个题项的量表来测量动物饲养员的职业呼唤。也许是选取对象工作范围太窄的原因,该量表只体现了工作激情维度,而没有体现工作意义维度,测量题项也多来自Wrzesniewskie等(1997)的呼唤导向量表。Wrzesniewski等(1997)让参与者回答18个问题来测量个体的工作价值导向(谋生、职业和呼唤导向)。除了因素分析外,他们没有对呼唤导向维度进行任何心理测量学验证,因此,他们的量表不能算是严格意义上的呼唤结构量表。不过,他们的方法因简便易行而得到广泛应用。同样,Dik和Duffy(2009)提出了呼唤的三维度结构,并设计了职业呼唤问卷,但是没有对问卷的信度与效度进行检验。Eldridge(2010)则针对 Dik和 Duffy(2009)的问卷开展了验证性分析,结果显示该问卷与数据拟合得并不好。Eldridge通过对亲社会性维度题项的调整修订了该问卷,扩大了其适用范围。不过到目前为止,比较完整的量表当数Dobrow(2010)的CQ12问卷。Dobrow通过对1275名参与者七年的纵向跟踪,开发了含12个题项的呼唤量表并对其进行了严格的心理测量学检验,为呼唤的测量及实证研究奠定了基础。有必要指出的是,该量表比较适合音乐、艺术和商业三个领域从业者呼唤的测量。

总之,关于呼唤内涵与结构的研究有了一些结论,如亲社会性是呼唤的本质特征,使命感、身份认同、工作意义是呼唤产生的心理基础,而激情、身心投入、才能展示则是呼唤的积极结果,它们共同构成了呼唤这个内涵丰富的多层次构念,使响应呼唤成为现代主观职业成功的重要标志之一。不过,关于呼唤的测量,学者们分歧较大,主要分歧集中在不同职业(如警察、医生、教师等)的呼唤测量是否需要不同的量表,或者说,有没有一个统一的量表适合所有的人群这一问题上。此外,关于呼唤的测量,目前还没有跨文化环境的验证性成果,且中国大陆与中国台湾地区的相关文献也极少,这些都是研究中存在的问题,同时也为我国学者提供了广阔的研究空间。

三、呼唤的影响研究

有关呼唤影响的研究较多,从影响内容来看,涉及工作变量与生活变量;从研究对象来看,包括未入职学生与在职者。以下就从研究对象和影响内容两方面述评相关文献。

(一)未入职学生的呼唤及其影响

呼唤往往指向某种职业,因此,即将进入职业领域的大学生就成了验证呼唤影响效应的重要对象,不过现有研究多搜集横截面数据进行分析。

Duffy和Sedlacek(2007)研究了大学生的“呼唤存在”(presence of a calling)与“呼唤搜寻”(search for a calling)对其职业变量(如职业决策、职业自信和职业清晰度)的影响。结论是,呼唤存在与职业决策、职业清晰度高度相关,而呼唤搜寻与职业模糊、缺少教育信息正相关。Duffy、Dik和Sedlacek(2010)利用简易呼唤量表调查了大一学生的职业呼唤及其影响。结果发现,44%的学生肯定或十分肯定自己内心有呼唤,只有9%的学生表示没有;那些想继续攻读学位的学生更能感受到呼唤的存在,而打算从事法律、医学职业或攻读博士学位的学生呼唤搜寻最少;呼唤存在与生活满意度、宗教信仰弱相关,与生活意义感中度相关;而且,呼唤搜寻与呼唤存在中度负相关。这些结论与Steger等(2010)的研究结果一致。此外,Dik和Eldridge(2008)以及Dik等(2008)的研究都显示,呼唤与学生的工作期望中度相关,与职业效能、工作激励弱相关。Steger和Dik(2009)通过评价呼唤对学生职业决策的重要性发现,多数学生都有呼唤感,且呼唤指向某种工作;同时,他们的生活意义感、选择效能、总体幸福感也比没有呼唤的学生要强。French和Domene(2010)对女大学生的研究还表明,呼唤随时间的变化而变化;拥有呼唤的人更具有工作激情与责任感,也更乐于帮助别人发现呼唤,但是追求呼唤往往须要做出一定的牺牲。

综上所述,有关呼唤对学生生活变量与工作变量(职业变量)影响的研究取得了一些一致的成果,但值得注意的是,呼唤的形成与感知是一个变化的过程,对于未进入职场的学生而言尤其如此,因此,针对学生所取得的任何初步结论都有待进一步检验。

(二)在职者的呼唤及其影响

有关呼唤对在职者影响的研究较多,这也是呼唤被引入组织研究后学者们关注最多的一个领域,且研究结论比较一致。

对于在职者而言,其从事的职业(工作)可能响应了其内心的呼唤,也可能没有。那么,两者的结果有何不同呢?Davidson和Caddell(1994)通过对三组具有不同工作价值导向(谋生、职业或呼唤导向)在职者的研究发现,以呼唤为职业导向的人比其他两组人有更高水平的社会公平信念、工作安全感与满意度。与之相似,Wrzesniewski等(1997)以及Freed(2002)的研究也表明,呼唤导向的人有更高的工作满意度和生活满意度。McGree(2003)还指出,以呼唤为工作导向的人对工作有一种激情,能从内心深处感受到真实的自我,工作也是其生活的一部分。Peterson等(2009)运用 Wrzesniewski等(1997)的呼唤测量方法发现:37%的员工把呼唤当作工作导向,呼唤导向与工作热情、生活满意度中度正相关,与工作满意度高度正相关,且专业性员工更可能把呼唤作为工作导向。Bunderson和Thompson(2009)针对动物饲养员的研究还显示,呼唤与职业认同、职业重要性感知、工作意义感及组织责任感中度相关。Dobrow(2002)在梳理有关呼唤导向的文献后指出,呼唤导向员工的共同特征是:工作热情、工作认同度与工作自觉性比较高,意义感与自尊感比较强。Dobrow(2007)还发现,呼唤导向的员工拥有更高水平的幸福感、工作满意度及职业承诺。这些结论与Hall和Chandler(2005)的研究结论一致。Boyd(2010)的研究显示,呼唤的两个维度(使命感与亲社会性)都会对职业倦怠产生直接的影响。Oates(2007)还对女性角色内冲突与呼唤进行了定量研究,发现那些对职业角色和母亲角色都拥有呼唤感的女性要比存在角色冲突(即只对其中一种角色有呼唤感)的女性拥有更强的主观幸福感;对职业具有高呼唤感的人,其整体角色内冲突、工作—母亲或母亲—工作角色冲突也较低。

通过对大学生及在职者的分析可以发现,呼唤的结果变量主要包括工作变量(如工作满意度、工作热情、职业认同、职业重要性感知、工作意义感、组织责任感、自觉性)和生活变量(如生活满意度、生活意义感、自尊感),相关研究结论较一致,且影响结果多是积极的,即强烈的呼唤感能导致有利的工作与生活结果。具体而言,对工作的呼唤感越强烈,工作和生活满意度就越高,生活也越有意义,越容易做出职业决断,同时对职业和组织的承诺水平也越高。相对来说,有关呼唤对工作变量影响的研究多于呼唤对生活变量影响的研究。

(三)呼唤的影响机制

呼唤与结果变量的正向关系得到了初步验证,那么,呼唤是如何影响这些结果变量的呢?或者说呼唤的影响机制是怎样的呢?

Cardador等(2011)研究了呼唤导向与组织归属感(组织认同与离职倾向)的关系。结果显示,组织文化调节着呼唤导向与组织归属感的关系,而组织制度则起中介作用。Duffy等(2011)的研究还证明,职业承诺完全中介了呼唤与工作满意度的关系,部分中介了呼唤与组织承诺、离职意愿的关系。Duffy、Allan和Dik(2010)针对大学生的研究表明,职业决策效能和工作希望在职业呼唤与学术满意度的关系中起中介作用。Park(2009)使用同样的构架,针对韩国金融业从业者研究了职业呼唤对易变性职业生涯的影响。结果显示:职业呼唤与易变性职业生涯显著正相关,且两者的关系要强于后者与主观职业成功及组织学习氛围的关系;并且,主观职业成功部分中介了呼唤与易变性职业生涯的关系。因此,Park认为,呼唤导向的人与其工作之间有更强的互惠关系,这更容易促进个体的多变性职业生涯管理。Bunderson和Thompson(2009)针对动物饲养员的研究表明,职业认同与道德责任感分别中介了呼唤与工作意义感、职业重要性感知、牺牲意愿及组织责任感的正向关系。但是,Steger等(2010)的研究表明,工作意义感中介了呼唤对心理调适(psychological adjustment)的影响,这与Bunderson和Thompson(2009)的研究结论不同,有待进一步验证。

综上所述,目前有关呼唤影响的研究主要体现在呼唤对结果变量的主效应(直接或间接影响)上,相对而言,有关呼唤调节效应的研究极少(Grant和 Wade-Benzoni,2009),有关呼唤前因变量的研究也比较少,这也是未来应该重视的研究课题。

四、呼唤的研究方法

职业生涯领域的呼唤研究是一个新课题,从理论基础到研究框架都在不断形成之中,因此,质性研究方法较为常见,同时,定量研究方法也随着研究的深入而被采用。

(一)质性研究

质性研究(qualitative research)是构建理论框架、发现研究主题常用的方法。具体到呼唤研究,质性研究主要用于探索呼唤的形成与感知过程、挖掘呼唤的内涵与本质、探讨呼唤的影响因素与影响范围。

Keeran(2006)使用叙事方法研究了五位中年女性的职业生涯变化过程,揭示了她们为了追求呼唤与生活意义而经历的迷惘与沮丧、奋斗与孤独、超越与认同。同样,Terranova(2006)运用现象学研究方法对六位职业女性进行了访谈。这些具有自我职业认同感的女性认为,追随呼唤是对自己认定正确、有意义生活的追求,是实现自我认同的心路历程,这个过程充满了奋斗、痛苦、妥协与超越。Markow(2007)通过对美国西部教区12位主教深度叙事故事主题的提炼发现,他们呼唤的实现经历了五个不同的阶段:(1)出现呼唤的前导因素;(2)通过精神觉醒与投入感知呼唤;(3)通过导师指导与职业准备实现呼唤;(4)脱离先前的角色、身份与关系;(5)通过努力实现身份与角色的融合。同样,Wassenaar(2009)让美国四位具有代表性(从多数调查者中选取)的受访者写出关于自己职业呼唤的故事,并通过主题提炼确定了以下个人职业价值观:(1)把职业当成圣职;(2)把职业看作社会秩序中注定的位置;(3)把从事职业看作自我实现的途径;(4)将从事职业视为选举的需要。这一结果与 Wrzesniewski等(1997)的结论相似。French和Domene(2010)还对七名信教的女大学生进行了访谈,结果发现,她们都有强烈的呼唤感,且呼唤指向生活的方方面面,超越了职业范围,这从另一个角度说明,宗教可能是影响呼唤形成的一个因素。

Hunter等(2010)的研究范式与众不同,他们让学生自己定义呼唤,并回答职业呼唤感意味着什么。他们通过主题提炼,将学生的回答归纳为三类:(1)呼唤感是一种来自外部(社会需求、他人引导)或内部(天资与才能)的指引力量;(2)呼唤感来自于人职适配,当个体的能力、特征与工作特点高度匹配时,呼唤感就容易产生,同时个体能够体验到积极情绪;(3)呼唤感能导致利他意愿与行为;(4)除职业领域外,呼唤感可能存在于所有的生活领域。这一结论与前一研究结果极其相似。Oates、Hall和Anderson(2005)利用半结构化访谈和扎根方法提炼出女性职业呼唤的四个主题:(1)职业女性把呼唤看作支持性力量;(2)追求呼唤是有意义的;(3)职业女性有多重角色呼唤;(4)呼唤的实现需要别人的帮助。Oates等通过对以上主题的内容分析发现,呼唤是女性解决多重角色冲突(如家庭—工作冲突)的重要力量源泉。Sellers等(2005)用类似的方法探讨了女性的双重呼唤(成为专职母亲与职业女性)问题。结果显示,女性对成为专职母亲和继续工作的呼唤感受并不相同,而且,在决定承担双重角色的过程中,相关者(如家庭成员)的支持十分重要。

从以上分析可以看出,包括现象学方法、叙事方法、扎根方法等在内的质性研究方法对于探索诸如呼唤之类的新领域是一种较为理想的研究方法,其鲜活、生动与丰富的研究内容为后继研究提供了广阔的空间。也正是在质性研究的基础上,学者们展开了有关呼唤结构、前因与结果的定量研究,取得了阶段性成果。也许是一种巧合,目前质性研究的对象多为女性,这是否会导致研究结论的性别偏差问题还有待考察。

(二)定量研究

质性研究有助于提出研究主题与假设,而定量研究(quantitative research)则偏重对它们进行验证。就内容而言,有关呼唤的定量研究大致分为三个方面:呼唤前因变量研究、呼唤量表研究和呼唤对结果变量的影响研究。后两个方面的内容前面已探讨过,下面主要述评第一个方面的研究。

现有的定量研究所考察的呼唤影响因素主要包括人口统计变量和工作特征变量两类。不过,这两方面的研究都还没有取得一致的结论。

在人口统计变量方面,Davidson和Caddell(1994)通过对各种信教者的调查分析发现,宗教信仰确实会影响人们对工作的看法,那些把宗教信仰当作其生活一部分的人更倾向于对工作采取呼唤导向。同时,经济社会地位较高、工作稳定感较强的人,其呼唤感也较强。但是,McGree(2003)的研究结论与此相反,其研究显示金钱和名誉不是导致个体产生呼唤的主要因素。Dobrow(2009)也发现,人口统计变量对呼唤形成的影响不显著。Phillips(2009)利用结构方程模型研究了职业呼唤的预测因素。他调查了270名即将毕业的基督教大学生,并就人口统计变量对学生职业呼唤感的影响进行了分析。结果显示,男性和女性对呼唤的解释并不相同,男性主要从务实与理性方面解释职业呼唤,而女性则主要从情感方面解释职业呼唤。

在工作特征变量方面,呼唤研究专家Dobrow(2007)发现,音乐人的呼唤感与其音乐活动卷入、练习愉悦性以及与同行的社会交往度相关。在另一项研究中,Dobrow(2009)还发现,呼唤感是不稳定的,它会随着时间的推移而有所改变,其稳定性受个体工作卷入和社会支持变量的影响。Phillips(2009)的研究还显示,男性和女性在呼唤形成的影响因素上也有差异:职业决策效能和服务活动投入是男性职业呼唤的主要解释变量,而希望品质与学习投入则是女性职业呼唤的主要影响因素。

整体而言,目前有关呼唤前因变量的定量研究还不多,多数研究结论还有待进一步检验,例如,关于职业决策效能与呼唤形成的因果关系问题,Duffy和 Sedlacek(2007)的研究结论与Phillips(2009)恰恰相反。

五、结论与展望

(一)结论

通过前文的梳理与讨论,我们可以谨慎得出如下结论:

1.呼唤是职业生涯领域的一个独立而重要的构念。随着呼唤理论研究的不断发展,职业生涯领域呼唤的含义不仅与神学视角的呼唤不同,而且与社会学、心理学、组织行为学领域的其他相似构念(如工作投入、福乐等)也不同。由于响应呼唤成为主观职业成功的新标准之一,加上呼唤具有意义性与亲社会性,呼唤研究受到组织行为学、心理学研究者的重视。随着呼唤研究从个体层面向组织层面的渗透,呼唤理论也将得到进一步的拓展,从而为职业选择和工作意义提供更广阔的解释空间。

2.响应呼唤能对个体的工作与生活产生积极影响。根据前文的分析可知,使用不同方法(质性研究、定量研究与综合研究)、针对不同对象(男性与女性,未入职者与在职者)的研究都初步证明:响应呼唤能对个体的工作变量(工作满意度、工作热情、职业认同、职业重要性感知、工作意义感、组织责任感、自觉性)、生活变量(生活满意度、生活意义感、自尊感)及其他变量(身份认同)产生积极影响。这也是社会学、心理学与组织行为学关注呼唤的重要原因。

3.呼唤的三个基本特征凸显其研究的重要性。呼唤具有亲社会性与意义性,响应呼唤有助于个体产生高度的工作卷入感,响应呼唤还是主观职业成功的重要标准之一。亲社会性是呼唤的本质特征,使命感、工作意义感、身份认同是呼唤产生的心理基础,而激情、身心投入、才能展示则是呼唤产生的积极结果,它们共同构成了呼唤这个内涵丰富的多维构念。特别值得提出的是,越来越多的研究显示,传统的客观职业成功标准在这个经济动荡、职业生涯无边界化的时代已经失去了原有的意义(Arthur等,2005),而到目前为止,主观职业成功还没有统一的标准(Greenhaus等,2000)。呼唤概念的提出有望拓展职业生涯与职业成功标准研究。

4.呼唤的结构维度与测量方法还有待进一步探索与验证。文献梳理显示,到目前为止,关于呼唤的结构维度与测量方法,学者们还没有达成一致,这一方面为未来的研究留下了大量的空间,但另一方面也制约了相关研究的深入,特别是制约了个体纵向比较研究与横向跨组织、跨文化的验证性研究。

(二)展望

通过本文的归纳不难看出,职业生涯中的呼唤在理论和实践上都是一个重要而崭新的领域,该领域有诸多议题有待未来进一步探讨。

1.加强呼唤的前因变量研究。与呼唤的结果变量及中介、调节变量研究相比,呼唤的前因变量研究较少。已有文献聚焦于那些已经有呼唤的人,但是,呼唤的形成很可能是一个长期、动态的过程,呼唤并不是静态地、不变地深藏于个体内心的。目前,呼唤的形成和演化的过程与机理还不清楚,探讨影响呼唤形成和演变的个体、群体和社会环境因素,以及个体是如何感知到呼唤的,就显得尤为重要。从个体层面来看,个体对呼唤的感知与评价很大程度上是主观的,因此,今后的研究可以从考察个体心理深层次的差异着手。例如,身份认同是影响个体工作选择的一个重要因素,也是个体实现工作投入和产生意义感的基础,因此会影响个体呼唤的形成,是值得后续研究关注的一个变量。从组织层面来看,可以从个体与工作环境的匹配性方面探索呼唤的形成与感知过程,也可以从个体与周围环境深层次特征的相似性上来探索呼唤的影响因素。呼唤构念含亲社会性维度,所以,从社会环境层面来看,个体的社会网络关系对个体呼唤的影响应该是非常深刻的。而个体最亲密的关系无疑是家庭关系,但是,过去的呼唤研究没有将家庭关系纳入前因变量范围。因此,未来的研究有必要关注个体的家庭关系对个体呼唤的形成所产生的影响。

2.呼唤理论的跨文化研究。由于呼唤构念是在西方文化背景下提出的,东方社会对呼唤含义的解读可能有所差异。Dik和Duffy(2009)就曾指出,呼唤的结构维度可能存在跨文化差异性,在崇尚个人主义的文化环境中,个体比较看重目标维度,而在崇尚集体主义的文化中,亲社会性维度则显得比较重要。此外,呼唤与个体所处的家庭、组织及社会环境密切相关,而组织环境和社会环境深受社会文化的影响,东方和西方有着截然不同的文化传统和制度安排,因此,不同文化背景下呼唤的影响因素、形成机制及影响结果也应该有所不同。Gelfand等(2002)就建议,将跨文化研究作为检验构念普适性的重要一步。因此,未来的研究应探究呼唤在东方文化下的特征,这将有利于探明呼唤在东方文化下的管理意义与应用价值。

3.呼唤的内涵界定与结构测量研究。由于职业生涯领域的呼唤研究尚处于起步阶段,不同研究者对呼唤内涵的认识存在较大分歧,对呼唤结构维度的理解也各不相同,因此研究结果差异较大。而呼唤又是一个发展中的构念,在不同文化背景下对该构念的内涵进行探索性和拓展性研究能够丰富呼唤理论,也有助于对工作意义的深层理解。所以,呼唤的内涵界定与结构测量是未来的研究方向之一。例如,在测量方面,目前的研究主要通过个体报告的主观评价来获取数据,易受个体倾向和认知模式的影响,因此,通过个体的相关者,如朋友、同事、家人等获取呼唤的验证性数据是测量呼唤的另一种思路。

4.追寻呼唤的负面影响研究。关于呼唤对个体职业及生活影响的文献较多,且相关研究得出的结论多是积极、正向的,即追寻呼唤是件好事,如能使个体体验福乐、加深个体的工作卷入、使个体产生较强的内在激励,响应呼唤也被认为是主观职业成功的标准之一。但是,也有研究(Jacobs,2006;Bunderson和 Thompson,2009)初步表明,追寻呼唤可能是一把双刃剑:它一方面是工作意义、身份认同的基础,但另一方面也会带来更多的工作负荷、责任与牺牲,而且响应呼唤者容易受到雇主的剥削。探索追寻呼唤的负面影响可能是未来一个很好的研究方向。

注释:

①目前中国大陆还没有有关“呼唤”(calling)的研究,而台湾地区也只有一篇相关文献。台湾地区的文献将“calling”译为“使命感”,为了体现与“mission”的区别,我们在相关课题及本文中均将“calling”译为“呼唤”。

[1]Bellah R N,et al.Habits of the heart:Individualism and commitment in American life[M].Berkeley:University of California Press,1986.

[2]Berg J M,et al.When callings are calling:Crafting work and leisure in pursuit of unanswered occupational callings[J].Organization Science,2010,13(2):13-28.

[3]Blustein D L.The psychology of working:A new perspective for career development,counseling,and public policy[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,2006.

[4]Boyd T N.The surprising impact of purpose:The effect of calling on the relationship between job demands and burnout[D].Seattle Pacific University,2010.

[5]Brennfleck K and Brennfleck K M.Live your calling:A practical guide to finding and fulfilling your mission in life[M].San Francisco:Jossey-Bass Inc.,2005.

[6]Bunderson J and Thompson J.The call of the wild:Zookeepers,callings,and the double-edged sword of deeply meaningful work[J].Administrative Science Quarterly,2009,54(1):32-57.

[7]Cardador M T,et al.Linking calling,orientations to organizational attachment via organizational instrumentality[J].Journal of Vocational Behavior,2011,13(3):34-49.

[8]Davidson J and Caddell D.Religion and the meaning of work[J].Journal for the Scientific Study of Religion,1994,33(2):135-147.

[9]Dik B and Duffy R.Calling and vocation at work:Definitions and prospects for research and practice[J].Counseling Psychologist,2009,37(3):424-450.

[10]Dik B J,et al.Career development strivings:Assessing goals and motivation in career decision-making and planning[J].Journal of Career Development,2008,21(3):78-91.

[11]Dobrow S R and Tosti-Kharas J.Calling“a calling”a calling:The development of a scale measure[J].Personnel Psychology,2010,23(2):23-45.

[12]Dobrow S R.The development of calling:A longitudinal study of musicians[R].Paper presented at the Academy of Management Conference,Philadelphia,2007.

[13]Dobrow S R.The siren song of a calling:A longitudinal study of ability(mis)perception in musicians and MBAs[R].Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management,Chicago,IL,2009.

[14]Dobrow S R.Extreme subjective career success:A new integrated view of having a calling[R].Paper presented at the Academy of Management Conference,New Orleans,2004.

[15]Dobrow S R.Having a calling:A longitudinal study of young musicians[D].Harvard University,Cambridge,MA,2006.

[16]Duffy R D,et al.The presence of a calling and academic satisfaction:Examining potential mediators[J].Journal of Vocational Behavior,2011,79(1):74-80.

[17]Duffy R and Sedlacek W.The presence and search for a calling:Connections to career development[J].Journal of Vocational Behavior,2007,70(3):590-601.

[18]Elangovan A,et al.Callings and organizational behavior[J].Journal of Vocational Behavior,2010,76(3):428-440.

[19]Eldridge B M.Structure of calling and vocation across gender and age cohort[D].Colorado State University,2010.

[20]Freed D E.Material benefits,advancement,or fulfillment:A study into the causes and predictors of job satisfaction based on how people view their work[D].School of Business and Entrepreneurship,Nova Southeastern University,2002.

[21]French J R and Domene J F.Sense of calling:An organizing principle for the lives and values of young women in university[J].Canadian Journal of Counseling,2010,44(1):1-14.

[22]Grant A M and Wade-Benzoni K A.The hot and cool of death awareness at work:Mortality cues,aging,and self-protective and prosocial motivations[J].Academy of Management Review,2009,34(4):600-622.

[23]Hall D T and Chandler D E.Psychological success:When the career is a calling[J].Journal of Organizational Behavior,2005,26(2):155-176.

[24]Hunter I,et al.College students’perceptions of calling in work and life:A qualitative analysis[J].Journal of Vocational Behavior,2010,76(2):178-186.

[25]Keeran C J.Answering a calling in midlife a journey[D].Pacifica Graduate Institute,2006.

[26]Oates K L M.Calling and conflict:A quantitative study of inter-role conflict and sanctification of work and mothering[D].Biola University,2007.

[27]Schuurman D J.Vocation:Discerning our callings in life[M].Grand Rapids,MI:Eerdmans Publishing Co.,2004.

[28]Serow R.Called to teach :A study of highly motivated preservice teachers[J].Journal of Research and Development in Education,1994,27(2):65-72.

[29]Steger M F and Dik B J.Work as meaning[A].Linley P A,et al(Eds.).Oxford handbook of positive psychology and work[C].Oxford,UK:Oxford University Press,2010.

[30]Wrzesniewski A,et al.Jobs,careers,and callings:People’s relations to their work[J].Journal of Research in Personality,1997,31(1):21-33.