上海与米兰世博会的步行化设计策略之比较研究

袁 铭

世博民居文化实验区

0 引言

上海世博会作为中国展示国力和对外交流的一个窗口,已经取得了巨大的成就。喧闹繁华之后是我们对世博会进行全面反思的时候了,已有历史证明:只有将世博会放在一个更长远、更宏观的背景下进行审视,才能真正使大多数人受益,世博效益才能充分发挥,城市才能持续健康地发展。

世博会留给了我们很多值得反思的问题,既有关于经验的总结,如规划策略、建造策略、生态策略,步行设计策略等;也有后世博时代的再发展问题,如集约化利用土地资源、与城市空间的一体化建设、世博建筑的再利用等。这些问题如果处理不好,不仅浪费了宝贵的世博资源,更可能拖累城市的健康发展。

本文将对上海和米兰世博会的步行化设计策略进行比较,同时结合世博会期间的实际使用情况,总结上海世博会步行化设计的不足之处,并就再利用提供一些建议,这个研究对上海城市空间的健康发展具有重要的现实意义。

1 米兰世博会的规划概述和步行化设计策略

1.1 规划概述

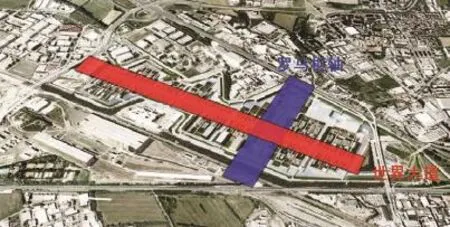

2015年米兰世博会的主题是“给养地球,生命的能源”( Feeding the Planet, Energy for Life)。园区位于拥有完善基础设施和便捷交通的米兰市西北部,总占地面积约170公顷,展馆面积约12万平方米,预计参观人数约2000万(图1)。总体规划大致呈船型,主出入口设在东西两侧,国家展馆区自东向西延续,意大利馆位于园区展馆区的北侧靠近阿莱纳湖(Lake Arena)的地方。园区外围周边交通发达,遍布高架道路以及高速公路,在南侧还有一个大型火车站。

1.2 步行岛

步行岛的建立将是米兰世博会的一项创新性策略。园区建在由人工运河所围合的岛屿上,旨在创造一个既相对独立,同时又与周边环境协调的“诺亚方舟”。除个别时段和情况外,岛内将基本实现完全步行化,并邀请世界各国到岛上来“耕作”, 届时整个园区将是一片植物的海洋。同时,园区上方覆盖半透明膜结构,宛如水面泛起的阵阵波纹,让游客免受烈日暴晒之苦,从而创造舒适宜人的步行空间。总之,游客能在这样一个绿意盎然、空气清新、温度适宜的环境中体验各国风情,这将是世博会带给人们的重要价值之一。

1.3 十字形街道

古罗马文明中有一种十字形城市结构,通过东西向的地轴(the E-W Decumanus)和南北向的枢轴(the S-N Cardus Maximus)来建设城市。规划师从这个传统中汲取灵感并借鉴这个结构,将东西向的地轴命名为世界大道(World Avenue) ,作为主干道来组织国家的展区。在世界大道上,规划师还计划建造一个长1公里的“大餐桌”,上面摆满来自各个国家的食品,参观者可以观赏、触摸甚至品尝这些食物,并看到食物生产链的运作。

南北向的枢轴则为罗马枢轴(Cardo),作为展示悠久的意大利文化与美食的空间,而在两个轴线的交界处,是一个占地面积超过4000平方米的大广场,它既是整个基地的中心,更作为意大利和世界之间交汇融合的象征性空间(图2)。

1

2

3

1.4 主题广场

园区在地轴和枢轴的两端还设置了主题广场区,作为步行活动的重要节点。罗马枢轴的北段是米兰世博会最重要的建筑意大利馆,该馆坐落在围绕阿莱纳湖的大型露天广场上,这个广场可容纳约24000名游客,官方仪式和重大庆典都将会在这里举行。意大利人将通过水景、焰火、艺术表演来欢迎四方宾朋。而在罗马枢轴的南段是一个露天剧场,可提供8000多个座位,是欣赏露天音乐会、歌剧和官方庆典的好地方。

5

而在地轴即世界大道的西段,是一个由礼堂、剧院、多媒体室、会议室组成的表演中心,同时室外还有约1400平方米的户外公共区域;而东段则是以树阵景观区为主的园区主出入口,可提供餐饮、游客问讯服务,也是休闲漫步的好去处(图3)。

1.5 步行化展区

在十字形街道的周围将布置各国的展示区,每个单元其宽度约18米,将密切围绕世博会的主题,展示各国根据不同的气候特点如何生产、加工、烹制自己的食物,也展示它们在农业、食品等领域的优秀成果。这些展区通过步行联系,较为开放,确保每一个参展国和地区都有相同的展示机会,游客将在这样一个体现步行化、机会平等的网格化空间中体验世博主题。它带给游客的就不仅是感官愉悦,更有助于游客自身价值观的升华。

2 上海世博会规划概述和步行化设计策略

2.1 规划概述

2010年上海世博会的主题是“城市,让生活更美好”( Better City,Better Life)。园区位于南浦大桥和卢浦大桥区域,沿着上海城区黄浦江布局;用地范围为5.28平方公里,国家展馆面积约80余万平方米,最终参观人流 7300万。方案在处理浦江两岸的关系时,没有采用现代化元素的同质化处理,而是采用浦江两岸阴阳合抱的理念,并形成了“园、区、片、组、团”布局结构,在交通上建立多模式的现代复合交通服务体系,提升了城市交通服务能级。

2.2 滨江绿化休闲带

滨江绿化休闲带主要指沿黄浦江、白莲泾两岸,由滨江广场、旅游服务设施以及湿地、花园、绿园、自然园等景观构成的带状公共空间。它在保证防汛要求的前提下,建设了形式多样的亲水岸线、提供适宜物种栖息的开敞空间、增加绿化覆盖范围、提高步行可达性与亲水性,为游客提供了独特的世博体验。

但是,从世博期间的实际效果看,它并没有按照规划师的预想发挥作用,实际上去这里欣赏浦江美景的人很少。造成这个问题的原因一方面是它离世博场馆区相对较远,在短暂的世博行中,游客们往往无暇顾及到这里;另一方面笔者认为规划本身也存在问题,过于强调功能分区,没有将它与场馆结合布置,在休闲带和展馆区之间也缺乏联系性和引导性的空间(图4)。试想如果将世博会的热门场馆建设在这个区域中,可能它的利用率更高。

2.3 立体化步行平台

立体化步行平台在园区由高架和地面步行平台所组成,这个策略实际上在日本爱知世博会2.6公里的高架步行环道“全球环路”(Global Loop)中已经实践过,并取得了较好的反响。上海世博会在浦东浦西各设置一条东西向的高架步道,而浦西还在南北向设置了以世博轴为核心的3条高架步道。平台既与滨江绿地、楔形绿带结合,又深入到各大展馆组团,作为连接各类展馆和室外空间的重要人流通道,构筑了园区最主要的步行系统,同时在二层平台上还设置了遮阳设施和休息座椅等,为游客提供了疏散、遮荫、避雨及休憩等活动支持。

立体化的步行平台较好体现了交通功能适度分离的原则,注重各种交通方式之间换乘的便捷性,通过交通设施的合理布置使人与车流适度分离,从而保障游客的安全。但在世博期间,这个系统的利用率受天气影响太大,在烈日天和下雨天很少有人上去,更多的时候是作为有顶的单层步行系统来使用(图5)。笔者认为关键问题是这种较长距离的步行路径,必须要有相关功能和活动支持,否则将缺乏吸引力,试想如果步行平台能够更好地与场馆的出入口广场结合起来,然后把部分主题活动安排在平台上举行,可能利用效果更好。

2.4 城市综合体

世博轴是园区内空间景观和人流组织的主轴线,长约 1000米,宽约110米,它是一个由商业服务、餐饮娱乐、会展休闲等多功能组成的城市综合体,分为地下两层、地上一层。从世博轴的空中平台或地下通道,游客可以很方便地来往于中国馆、世博中心、世博文化中心等重要建筑之间。世博轴还与东西向的高架步道连通,游客可由此通达不同的片区参观。当你信步在这个巨大平台上,面前是豁然洒下的阳光,这或许是世博轴赋予人的感动。笔者觉得遗憾的是,由于它的象征意义而导致尺度太大,距离也相对较长,对于一些老人、小孩来讲显得难以承受,如果在平台上布置一些电动接驳车,满足这类人群的特殊需求,可能效果会更好(图6)。

2.5 广场与街区

园区内设置了大量的活动广场,它们既是重要的步行节点,又是建筑与园区的过渡空间,既满足不同活动的空间需求,也作为人流高峰期的缓冲带。规划根据广场的服务等级分为出入口广场、园区级广场、片区级广场和组团广场。其中出入口广场包括陆上出入口和水上出入口广场;园区级广场包括浦东庆典广场、配套服务广场以及浦西的滨江庆典广场,这类广场面积大都控制在1.0公顷以上;片区级广场主要是五大片区的集中活动广场,包括浦东A、B、C片区中心广场以及浦西东、西片区广场,面积控制在0.5-1.0公顷;而组团级广场主要按照街坊大小进行设置,面积控制在0.3-0.5公顷。通过使用后发现,这些广场的不足之处是遮阳等配套设施太少,这反映出设计师缺乏对步行舒适性的细致考虑。

除去各类广场,城市最佳实践区也是一个重要的步行区域,它位于浦西E片区,通过尺度适宜的街道来组织各最佳案例建筑而建成城市示范街区,能兼顾空间的易达性和灵活选择性;另外,它在街道的空间尺度和建筑密度的设计上把握较好,让参观者感受“最佳的城市生活状态”,这是园内能较好兼顾展示、人、空间三者关系的区域(图7)。

2.6 步行化展馆

最后,以丹麦馆、荷兰馆为代表的这一类开放式的步行化展馆也是步行化设计策略的重要构成部分,虽然它由外国设计师完成,但在设计理念上与步行化策略相吻合。其中丹麦馆由两个环形轨道构成,形成室内和室外部分,从上俯瞰形似一个螺旋体,超越了传统的展览布局形式,带来不断穿梭于室内与室外的感受,丹麦的象征——“小美人鱼”放置于馆中央,让参观者感觉置身于安徒生的童话王国(图8)。而荷兰馆可以看成一个立体化街道,由长约400米、向空中延伸的“8”字形街道和20个错落有致、“悬挂”在街道两旁的微型展馆组成;漫步在荷兰馆的“快乐街”上,游客惊讶地发现400米长的“快乐街”没有大门,你可以从展馆的任意一个方向进入展馆,它有序、高效、实用,又不失个性,透着典型的荷兰风格。这类展馆对于上海世博会这样的高密度盛会,体现出更好地适应性,它基于建筑与城市一体化的设计理念,笔者认为如果上海世博会多一些开放式的、将园区公共空间与建筑参观流线融为一体的展馆,或许就能缓解那长长的排队之苦。

3 策略比较与再利用原则

3.1 米兰世博会的策略评价

6

7

米兰世博会的步行化设计策略可概括为 “面—线—点—网格”的特征。其中“面”主要指步行岛,“线”指两条步行大道,“点”指大道末端的主题广场,而“网格”对应各展示区域。这套策略体系很全面,体现出设计师所倡导的公平与效率兼顾、以人为本、可持续的价值观。但它的不足在于始终在单层面中解决问题,如果参展规模稍大、人流稍多,就不一定能创造良好的步行环境,所以它的实际效果以及适用性还需要进一步观察和研究。

3.2 上海世博会的策略评价

上海世博会的步行化设计策略可概括为“立体——复合——巨构”的特征,“立体”指步行强调多层面空间的利用;“复合”是指步行空间的特征更多样化,同时进行了一定程度的整合;而“巨构”是指大尺度的空间和广场等。总体来讲,这套策略还是在世博期间创造了良好的步行环境,引导了高密度人流的有序流动,体现了设计师倡导的“效率为先、整体为重”价值观,这实际上也是目前中国社会主流价值观的特征,不足之处就是缺少从参观群体的需求角度来设计。

3.3 再利用的基本原则

通过对两套策略体系的特征总结和评述中可以看出,它们都是针对特定的现状问题而制定,从这一点来看,它们的目的是一致的,都是为了解决城市问题,创造优质的步行化环境。但是,它们都有一定的适用范围,一旦超出这个范围,就可能失去优势和作用。因此,在上海世博园区步行系统的再利用研究中,必须采取辩证、客观的态度,不盲目追求通过某种策略来解决步行化问题,而应该建立“群体需求—设计策略”的总原则。

没有了世博会本身这个事件的巨大吸引力,世博园区如何吸引一定规模和多样的人流,形成人和建筑的有序密集化,将是再利用过程首要考虑的问题,而营造一个适合步行的城市空间显然有利于这个问题的解决。因此,笔者结合米兰世博会的步行化策略,坚持公共化、混合化、集约性、舒适性的设计原则,为建立一个安全、舒适、全天候的公共步行系统提出若干建议。

8

4 再利用的策略建议

4.1 滨江绿化休闲带的再利用

世博会期间,参观者大多无暇游览浦东园区绵延2公里长的滨江绿化休闲带,因此其后续利用要坚持公共化原则,将其纳入黄浦江沿岸的整体空间规划中,维护公众和城市利益,尽量为公众开放,不能沦为某些利益集团的后花园。通过吸引好人流和组织好活动,重现丰富的滨水生活场景,并带动世博园区的深度开发,而米兰世博会的“步行岛”设计策略值得借鉴。

4.2 立体化步行平台的再利用

世博会期间的立体化步行平台除了世博轴部分,其他部分基本要拆除和重新规划设计。因此,在再利用时需要抓住这个机遇,结合会展期间的经验和问题,营造一个人性化尺度的步行系统,特别注意与周边建筑的有机融合,而不仅仅是作为交通分流的功能,公共空间要作为街道而不是道路来设计,从这个角度来看,米兰世博会的“十字形街道”设计策略值得借鉴。

4.3 城市综合体的再利用

在世博期间,世博轴已被赋予了包括人行交通在内的多种功能,如出人口安检、购物、餐饮、服务、援助等内容,会后它可承担轨道交通与世博中心、文化中心、中圈馆、主题馆等永久建筑联系的交通枢纽,以及这一地区地下空间发展的主轴线。但是,在再利用过程中要特别注意其尺度过大的问题,可通过步行街道、广场等措施增加步行活动空间,种植绿化、增设电动接驳车等,把这里建设成为上海新的城市级中心景观和交通轴,从这方面看,米兰世博会的“步行化展区”设计策略值得借鉴。

4.4 广场和街区的再利用

而对于保留的广场和城市实践区,可将已有的“示范街区”成功经验进行推广,坚持混合化的原则,注重城市活动的组织,积极界定广场和街区的开放空间。其功能设置可考虑文化主题广场、创意休闲街区等,并充分利用南向滨江的区位优势,设置滨江酒店、餐饮、酒吧、咖啡馆等市民休闲娱乐的标志性景点。如何营造有利于步行化节点,米兰世博会中关于“主题广场”的设计策略值得借鉴。

5 结语

总之,通过对米兰和上海在世博会步行设计策略的比较,可以看出两者从理念、方法等方面存在较大的差异。引起这个现象确实有很多客观因素,但我们更应清楚认识上海世博会步行化设计策略的不足,学习米兰那种人性化、可持续的步行设计策略。在世博园区步行系统的再利用过程中,应该真正从不同群体需求的角度进行设计,在多层面上提高园区的步行化程度和舒适度,实现人、城市、自然的和谐共处。

[1]郑时龄.建筑批评学[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.ZHENG Shiling.Architectural Criticism [M].Beijing:China Architecture &Building Press,2009.

[2]郑时龄,陈易.世博会规划设计研究[M].上海:同济大学出版社,2006.ZHENG Shiling,CHEN Yi.Research on Planning and Design of EXPO 2010[M].Shanghai:Tongji University Press,2006.

[3]上海世博会事务协调局,上海市城乡建设和交通委员会.上海世博会规划[M].上海:上海科学技术出版社,2010.The Bureau of Shanghai World Expo Coordination,The Shanghai Construction and Traffic Committee. Planning of EXPO 2010 Shanghai China[M].Shanghai:Shanghai Science and Technology Press,2010.

[4]缪朴.亚太城市的公共空间——当前的问题与对策[M].司玲,司然译.北京:中国建筑工业出版社,2007.MIAO Pu.Public Places in Asia Paci fi c Cities[M].SI Ling,SI Ran, translate.Beijing:China Architecture & Building Press,2007.

[5]斯特法诺•博埃里.关于地球花园的提议:意大利2015年米兰世博会主题及规划简介[J].吴小康译.时代建筑,2011(1):38-41.Stefano BOERI.Arguments for a Planetary Garden Introduction of the Theme and Planning Project of Expo 2015 Milano [J].WU Xiaokang translat. Time Architecture,2011(1):38-41.

[6]章明,张姿.事件之后:2010年上海世博会的可持续发展思考 [J].时代建筑,2011(1):48-51.ZHANG Ming,ZHANG Zi. After the Event: Reflections on Sustainable Development of Expo 2010 Shanghai [J].Time Architecture,2011(1):48-51.

[7]章明,张姿.世博九题:2010上海世博会前瞻性思考 [J].时代建筑,2009(4):6-15.ZHANG Ming,ZHANG Zi.Nine Issues: Perspective Thoughts on the Expo 2010 Shanghai China [J].Time Architecture,2009(4):6-15.

[8]THE MASTER PLAN[EB/OL].http://en.expo2015.org/masterplan#.