创伤性癫痫的临床研究

杨华君

创伤性癫痫(posttraumatic epilepsy,PTE)是颅脑损伤后最严重的并发症之一,也是最常见的一种症状性癫痫。据统计,约有5%左右的创伤性癫痫症状于颅脑创伤之后发生,而这在原发创伤的基础上进一步加重了脑组织的病变,使病情恶化,大大增加了患者的死亡率[1]。PTE的发病机制目前尚未完全明确,可能是由于颅脑外伤破坏了神经元细胞结构和血脑屏障,加之脂质过氧化反应和神经递质发生相应变化也促进了该病的发生;同时,脑组织直接受到损伤或感染等刺激,使神经细胞异常放电,从而导致癫痫发作。研究表明,控制癫痫发作是PTE治疗的关键[2]。奥卡西平(oxcarbazepine,OXC)是一种新型的抗癫痫药物,其不仅具有明显的抗癫痫作用,同时有着较强的稳定患者心境的作用,对于控制成人和儿童的部分性发作和全面性强直阵挛发作有着独特的疗效[3]。本研究对我院2010年3月至2012年1月收治的100例PTE患者均采用了OXC进行治疗,取得了满意的效果,现报道如下。

资料与方法

1.一般资料:选取我院2010年3月至2012年1月收治的100例创伤性癫痫患者,其中男63例,女37例,年龄8-74岁,平均年龄(31.23±10.43)岁。患者发病时间从脑部创伤后两小时至三年,其中21例患者外伤后1周内即出现癫痫发作,79例患者于外伤1周后出现癫痫发作。100例患者中13例为首次确诊创伤性癫痫,9例患者确诊后一直未进行相关治疗,24例患者一直规范服用德巴金每日500~800 mg,其余54例患者前期治疗不规范,曾服用苯妥英钠、卡马西平、苯巴比妥等各种制剂,且漏服、自行加药或减药、换药频繁等。

2.方法:100例患者中有76例接受或调整为奥卡西平单药治疗,其中包括22例未曾接受任何抗癫痫药物治疗的患者和54例曾接受治疗的患者根据情况适当调整为奥卡西平单药治疗,其维持量调整在700-1200mg;24例曾服用德巴金的患者联合应用奥卡西平,逐渐加量至维持量,维持剂量调整在700-1200mg。所有患者均治疗1年。100例PTE患者均行短程脑电图检查。采用32导脑电图仪JSH-36(兰州中西远大科技有限公司)记录,按10-20系统安放电极。采用10%水合氯醛诱导睡眠,描记一小时。

3.判定标准:记录治疗前与治疗1年后100例PTE患者脑电图各项指标(脑电图有无异常、痫样放电、慢波)及癫痫的发作次数。显效为患者癫痫发作次数减少50%及以上或未见癫痫发作;有效为患者癫痫发作次数减少小于50%;无效为患者癫痫发作次数未见减少或发作次数增加增加。(显效患者例数+有效患者例数)/患者总例数×100%=总有效率。

4.统计学方法:采用SPSS17.0软件进行统计分析,计数资料使用卡方检验或确切概率法进行分析。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1.患者治疗前后脑电图指标的变化情况:100例患者治疗前,脑电图无异常为5例,痫样放电为44例,脑电图显示慢波为51例,而治疗后,脑电图无异常为24例,痫样放电为34例,脑电图显示慢波为42例,且治疗前和治疗后差异均有统计学意义(P <0.05)。见表1。

表1 100例PTE患者治疗前后脑电图指标的变化[n(%)]

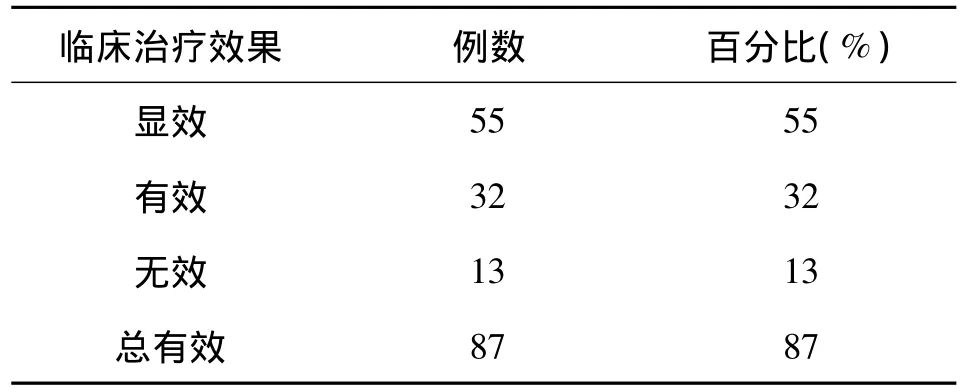

2.PTE患者临床疗效:100例PTE患者治疗1年后发现,显效55例,有效32例,无效13例,总有效率为87%。见表2。

表2 100例PTE患者临床疗效情况

讨 论

OXC是卡马西平的酮基衍生物,其本身无活性,但在进入人体后在肝脏胞质酶的作用下还原为活性单羟基衍化物,这种衍化物可以顺利通过血脑屏障而发挥抗癫痫作用。据报道,OXC的抗癫痫作用可能与电压依赖性钠通道的阻断有一定关联[4]。当钠通道被阻断后,可以使神经细胞膜由过度兴奋状态变为较为稳定的状态,而突触传递兴奋的能力也相应降低,从而抑制神经细胞的异常放电状态。此外,OXC的代谢一般不会受到P450系统诱导和肝酶诱导的干扰,因此只能带来微小的自身诱导作用,这为其有效性和安全性提供了十分有力保障。

本研究结果表明,奥卡西平对创伤性癫痫治疗一年后,患者脑电图各项指标明显好转(P<0.05),且发作控制的总有效率达87.00%,显示了奥卡西平在治疗创伤性癫痫的较高疗效,可能是奥卡西平发挥了钠通道阻滞作用,在一定程度上抑制癫痫异常放电,从而减少患者痫样发作的次数。

总之,奥卡西平在治疗创伤性癫痫有着较高的疗效,可作为PTE首选治疗药物,也可联合用药,值得向临床推荐。

1 憎凡明.奥卡西平治疗癫痫的临床效果观察[J].中国医药指南,2011,9(1):16 -17.

2 艾云龙.奥卡西平联合醒脑静注射液治疗癫痫疗效分析[J].中国现代药物应用,2010,21:115 -116.

3 王风霞,王丰霞.奥卡西平治疗创伤性癫痫的临床效果分析[J].中国中医药咨讯,2011,3(16):132.

4 李娜,林卫红,孟红梅,等.奥卡西平单药及联合用药治疗部分性癫痫发作23例疗效分析[J].吉林医学,2008,29(19):1619-1620.