论全球化条件下跨国公司对国籍的持续依赖

张 磊

(1.华东政法大学 国际法学院,上海 200042; 2.复旦大学 法学院,上海 200433)

人们成立公司的目的是追逐财富,因此,公司从诞生伊始就具有极强的逐利性。国际法在国籍问题上的薄弱使得公司的国籍认定问题长期处于各国自主管辖的状态。从20世纪后半叶开始,随着经济全球化进程的不断加深,跨国公司作为特殊的经济现象开始活跃于历史舞台。与此同时,作为经济全球化的产物和最大受益者之一,跨国公司的国籍归属一直是颇具争议的问题。相当一部分学者认为,跨国公司在全球化的今天可以脱离国籍归属,即不依附于任何主权国家而独立存在,因此,一个跨国公司无国籍的时代据称来临了。

一、关于跨国公司的基本范畴

各种对跨国公司进行定义的尝试是五花八门的。1983年,联合国跨国公司中心在《世界发展中的跨国公司》的调查报告中认为:“跨国公司的定义应指这样一种企业:①包括设在两个或以上国家的实体,不管这些实体的法律形式或领域如何;②在一个决策体系中进行经营,能够通过一个或几个决策中心采取一致对策或共同战略;③各个实体有可能通过股权或其他方式形成联系,使其中一个或几个实体有可能对别的实体施加影响,特别是同其他实体分享知识资源和分担责任。”[1]8联合国开发计划署对跨国公司给出了最广泛的定义,即在两个或者更多国家拥有资产(工厂、矿场、销售机构以及类似设置)的所有企业。[2]2美国哈佛大学商学院跨国公司项目则将美国的跨国公司定义为名列全球财富500强,并且在6个或者更多国家拥有分支机构的公司。[3]1-2此外,还有学者从收入角度考虑,认为跨国公司定义中最重要的特征是它们40%的年收入是从母国境外的销售中获得的。[4]624对于跨国公司的定义五花八门,凡此种种,不胜枚举。总之,对于跨国公司不存在被广泛接受的定义。

然而,这并不妨碍我们对相关问题的展开探讨,因为尽管存在种种分歧,但是作为一个大致的范畴,国际社会对跨国公司仍然存在一些基本的共识,即它必须具备三个基本特征,即三个“全球化”:第一,生产要素的全球化;第二,经济利益的全球化;第三,战略管理的全球化。因此,只要符合这三个基本特征就属于我们这里所要讨论的跨国公司。

二、认定跨国公司国籍的复杂性

(一)国籍原则上依本国法确定导致法律冲突

国际法发展至今,对于国籍的认定问题仍然存在种种争议。目前,国际社会尚未制定出一部有关国籍问题的普遍性国际公约。由于国际法在这个问题上的薄弱,因此,一项国际习惯法得以确立起来,作为解决相关争议的基本原则,即国籍依本国法确定。

长期的国际法实践证明,该原则在国际社会得到了非常普遍的承认。例如1930年,《关于国籍法冲突若干问题的海牙公约》对该原则做了确认。该公约第2条规定:“任何关于个人是否具有某国国籍的问题应当根据该国法律决定。”又如1923年,常设国际法院在突尼斯和摩洛哥国籍法令案(Nationality Decrees in Tunis and Morocco)[注]该案的基本情况如下:1921年,法国颁布法令规定,凡生于其被保护国突尼斯和摩洛哥的子女,如其父母中有一人是生于这些领土的外国人,只要其与其父或母的亲子关系在年满21岁前为其父或母的本国法或法国法所确认,其本人即为法国国民。而按照英国当时的国籍法,英国男子在国外所生的子女是英国国民。因此,英法就此发生争端,并寻求常设国际法院发表咨询意见。1923年,常设国际法院的咨询意见认为,国籍问题原则上纯属一国国内管辖事项,但是也要受国际法规则的限制。之后,英法缔结了一项双边协定,法国做出了让步。[5]464-465的咨询意见中明确指出国籍问题原则上属于国家自主决定的保留领域。常设国际法院在之后的波兰国籍获得案(Acquisition of PolishNationality)[注]该案的基本情况如下:1919年,协约国及同盟国与波兰之间缔结了《关于承认波兰独立和保护少数者条约》。该条约规定,凡父母为常久居住在一战后划割给波兰的领土上的人就成为波兰国民,既使他们本人在条约生效之日不在波兰领土上长久居住。但波兰政府把这个条约解释为,只有在出生之日和在条约生效之日父母均常久的居住在波兰领土上的人才具有波兰国籍。国际法院在1923年首先驳回了波兰这种说法,本争端最后以1924年签订的《关于选择与国籍问题的德波专约》解决。[5]88-89的咨询意见中同样认为一个主权国家有权决定谁应被认为是它的国民。更重要的是,1970年,国际法院在巴塞罗那电车、电灯和电力有限公司案(Case Concerning The Barcelona Traction, Light and Power Company, limited,以下简称巴塞罗那公司案)[注]该案的基本情况如下:巴塞罗那电车、电灯和电力有限公司于1911年设立于加拿大多伦多,总部也设在多伦多,但大部分股份为比利时国民所持有。该公司发行了一系列的英镑债券,并部分销售到西班牙。西班牙内战之后,由于西班牙实行外汇管制,所以该公司无法按期偿付债券。1948年,三名持有该英镑债券的西班牙人向西班牙法院起诉,要求宣告该公司破产。西班牙法院于同年判决该公司破产。1962年,应比利时股东的要求,比利时政府决定实施外交保护,向国际法院控告西班牙的上述行为。国际法院最终以比利时政府缺乏对本案的起诉权而驳回了诉讼请求。[6]33-36中对此也予以肯定,并一步阐述道:国际法不得不承认公司是各国在基本上属于其国内管辖范围内创立的一个机构。这就要求,凡出现与国家在公司和股东所受待遇方面的权利相关的法律问题时,而对这些权利国际法没有规定自己的规则,就必须按照有关的国内法规则行事。[7]33- 37“国籍依本国法确定”这一原则的法理依据非常深厚,各种国际条约与国际法判例不胜枚举。更重要的是,各国对该原则几乎没有分歧。于是,法国国际法学者莫里(Maury)感慨地认为:很少有国际法原则得到了这样一致的承认。[8]20-21

既然认定国籍需要依据国内法,那么法律冲突就不可避免,因为目前在认定公司国籍的问题上,世界各国的标准不尽统一,理论学说更是众说纷纭。很显然,这是导致认定跨国公司国籍具有复杂性的重要原因之一。

(二)跨国公司先天的逐利性使国籍难以甄别

根据传统的国际法,国民(自然人和法人)拥有某个国家的国籍起码存在两方面的法律效果——一方面会使国家获得对该国民的属人管辖权,另一方面也使国民负有效忠国家的义务。正如有学者所诠释的那样:国籍有时被视为国家与它的国民之间相互效忠关系的连接点。[9]7这一点在相当长的历史时期里被视为天经地义的事情,跨国公司也不例外。

但是,这里却存在一个可能难以调和的矛盾——公司毕竟是一个拟制的法律主体,人们建立公司的初衷不是为了效忠哪个国家,而是为了逐利。因此,当一个为了赚钱而建立的组织背负上了效忠国家的义务时,这对矛盾就此产生——逐利与效忠。

在早期,公司需要国家来为自己开拓海外市场保驾护航,国家也需要公司来为自己提供税收、技术、工作岗位等资源。在利润与效忠之间,当时的公司往往不得不选择效忠。不过,在经济全球化的今天,国家依然需要公司,但一些公司却不一定再那么依赖特定国家了。在现代社会,国籍越来越多地成为跨国公司的经营战略。为了追逐利润的最大化,跨国公司可以将效忠义务放在相对次要的位置上。与此同时,为了适应经济全球化的浪潮,跨国公司的组织形态和经营情况越来越复杂,这就使得跨国公司法律关系的重心越来越难以确定,不可避免地会导致认定跨国公司国籍具有复杂性。

三、跨国公司效忠义务的弱化

(一)效忠义务是判定国籍的重要依据

自从近代主权国家确立国籍法律制度以来,国籍就与效忠紧密地联系在一起。个人拥有某国的国籍就意味着该个人应当对该国尽效忠义务。这一点在相当长的历史时期里被视为天经地义的事情。《牛津法律大辞典》中做出这样经典的表述:“国籍是表示个人与国家之间法律联系的概念,它意指个人效忠国家和国家得保护个人的相互义务。”[10]786伊凡·安东尼·希勒(Ivan Anthony Shearer)将国籍制度所发挥的重要作用列举为7项内容,其中他将第4项作用描述为:“拥有国籍就意味着效忠,而效忠义务的主要表现之一就是在效忠国服兵役。”[11]309

作为个人效忠国家的回报,国家在国际法上对拥有该国国籍的个人实施外交保护。因此,国籍所蕴含的效忠义务也是国家实施外交保护的重要依据。奥地利学者伊格纳兹·塞德尔·霍亨威尔登(Ignaz seil-Hohenveldern)对此做出了精辟的诠释:“国籍有时被视为国家与它的国民之间相互效忠关系的连接点,而外交保护则是这种连接的产物。”[9]7

事实上,不仅仅是自然人的国籍蕴含着效忠义务,包括公司在内的法人的国籍也意味着效忠义务的存在。这一点在世界各国的法律制度与法律文化中都普遍存在,例如美国对于公司国籍的传统观点是基于这样一个隐含的假设,即自然人公民地位所包含的对国家的忠诚与牺牲也同样适用于公司。因此,被视为“美国人”的公司就被推定为对美国效忠,并其行为应促进美国的国家利益。[12]581然而,公司毕竟是一个拟制的法律主体,人们建立公司的根本目的不是为了效忠哪个国家,而是为了赚取利润。于是,公司在本质上具有挣脱主权国家约束的原动力,它在相当长的历史时期内徘徊于利润与效忠之间。

(二)跨国公司与民族国家之间的博弈

在经济全球化的今天,跨国公司的效忠义务正在逐渐淡化。在现代,跨国公司可以越来越多地抛开效忠,而选择利润。这正是跨国公司本性的表现,正如有的学者所说:“他们第一效忠的是利润,而不是个人雇员或者他们从事商业活动的地方或者国家。”[13]127更重要的是,随着全球化程度的日益加深,利润与效忠这对原本属于公司的“内部矛盾”开始更多地表现为一种激烈的“外部矛盾”,即跨国公司与国家之间的博弈。

然而,从根本上讲,跨国公司仍然无法与国家对抗,因为跨国公司说到底拥有的只是金钱,而国家不但拥有金钱,更拥有权力,例如2009年6月1日,美国通用汽车公司在纽约向美国破产法院申请破产保护,而后美国政府向通用公司提供了301亿美元的援助;又如2009年5月8日,委内瑞拉对60家私人油田服务公司实施国有化。在国家面前,公司终究是弱势。然而,这并不能抹杀跨国公司与主权国家之间深刻的矛盾。

实际上,这种博弈代表了两种力量之间的矛盾——全球主义与民族主义。公司在寻找更大的市场,更低的劳动力成本、新技术以及附加资本来源地过程中使它的资产与运作以前所未有的规模实现全球化。民族国家经常视这种活动是对他们经济、政治和军事安全的一种威胁。除了经济和战略的考虑外,跨国公司作为经济全球化的主要力量,也威胁了传统的在文化和政治意义上的国家身份和权威制度。于是,跨国公司正在创造一种环境,在这种环境中,跨国公司的目标和利益与主权国家政府之间的矛盾有增无减。[12] 576-578既然跨国公司与主权国家之间的矛盾将有增无减,二者之间的博弈将长期持续,所以跨国公司国籍所蕴含的效忠义务也将被不断淡化。

四、对跨国公司无国籍的批判

由于跨国公司国籍所蕴含的效忠义务不断被淡化,因而有人认为:跨国公司实际上已经不再效忠于任何民族国家。[14]3于是一个跨国公司无国籍的时代据称来临了。对此,我们应当分两个层面来分析:

(一)跨国公司应不应该有国籍

笔者认为跨国公司应该有国籍,因为国籍因素依然在基础问题上起着重要的作用。虽然在国际法上,个人在某些时候可以在国家没有介入的情况下获得权利,但是,在以国家作为基础的世界体系中,只有以国家作为中介,个人方能获得国际法赋予的完整权利。[15]诚然,跨国公司可以不依赖特定国家,但是“不依赖特定国家”并不等于“可以离开所有国家”。即使是在ICSID(国际投资争端解决中心)或NAFTA(北美自由贸易协定)的争端解决机制中,公司也需要首先是缔约国国民。因此,跨国公司总是需要国籍的。跨国公司或许可以离开小国、弱国,但绝离不开大国、强国。那些鼓吹跨国公司无国籍的人可能混淆了这样两对概念:第一,跨国公司在生产经营上可以全球化,但在维护权益时必须依赖国家;第二,维护权益时,跨国公司可以利用各国国籍法的差异和国际法的漏洞,选择这个强国或者那个大国,但却不能不做选择。

(二)跨国公司现实中有没有国籍

笔者认为跨国公司在现实情况中也是有国籍的,只是很难甄别而已。

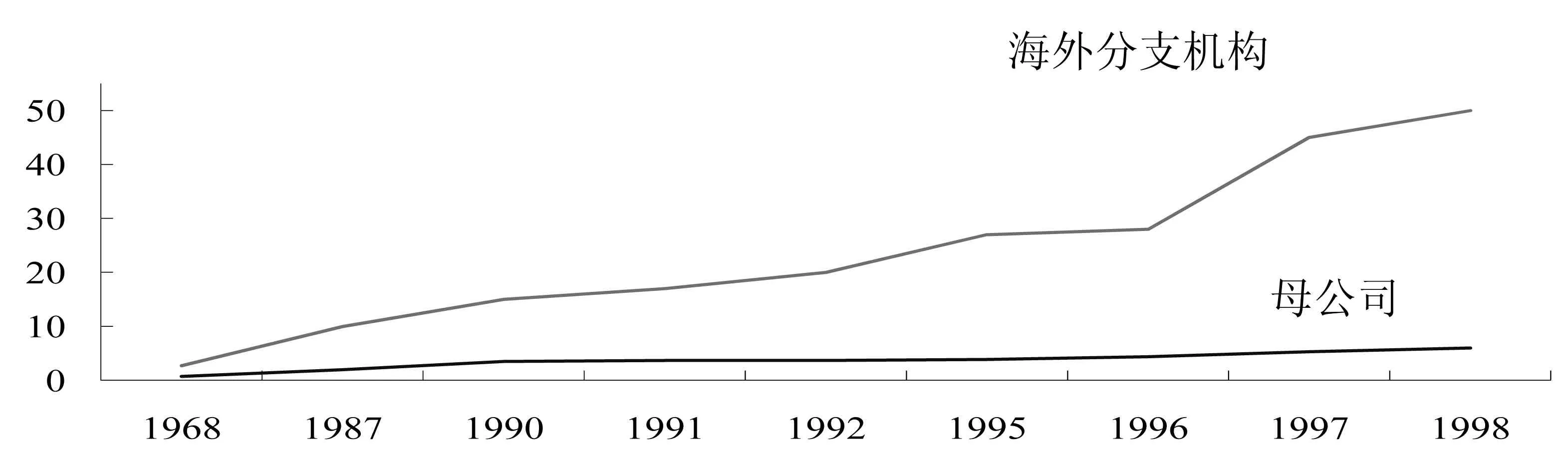

最近几十年里,跨国公司的形态发生了重大的变化,使其国籍更加难以确定。这体现在三个方面:第一,生产要素的全球化。在全球化经济中,商业活动越来越被迫从简单的多国化转向复杂的全球化。一些公司例如SONY、麦当劳已经遍布全球,因此从物质上看,已经很难将他们完全视为属于他们的母国,例如SONY劳动力的60%是在海外就地招募的,又如新型麦道飞机有85%是在中国制造的;[16]267第二,经济利益的全球化。由于经销活动拓展至世界范围,所以跨国公司的经济收入在地理分布上有越来越广的来源,在母国以外的收入往往占到总收入相当大的比重,这一点在福布斯杂志(Forbes)所罗列的美国10大跨国公司1995年年收入分析表中一览无遗(见表1)。在收入因素之外,股东或债权人国籍的日益复杂化也是跨国公司经济利益全球化的另一个重要表现。比如在美国非金融企业的股权中,1977年只有2%为外国投资者所有,1988年上升到9%,1995年达到15%。目前,在美国投资者持有的证券中,10%是外国企业的股票或公司债,未来10年将上升到25%。仅1989年,美、英、日、德之间跨国的股权投资就增加了20%;[17]127-128,144-146第三,战略管理的全球化。早期的跨国公司具有一种等级鲜明的组织结构,母子公司之间的从属关系很强。母公司是整个企业系统的最高决策和管理中心,负责制定整个企业的全局性战略。母子公司的这种非对称关系赋予了母公司在企业系统中的特殊重要性。然而,现今越来越多的跨国公司已经发展成为以各成员公司为结点的网络系统。在这种结构下,母公司和各分支机构分别承担着企业内部分工所设定的专门职责,因此企业系统中各成员公司具有很强的相互依赖性。它们之间呈现出一种矩阵关系,存在着多维联系。在这种网络式的组织结构中,母公司地位和角色的特殊性已经不明显。更多的时候,母公司担负着协调整个企业系统各方面功能运行的职能,已逐渐失去了管理和决策的核心地位。[18]从母公司与海外分支机构的发展速度,我们也可以看出这种多维矩阵的形成,因为假设母公司还大包大揽的话,它是无法控制迅速膨胀的海外机构(见表2、表3)。

表1 1995年美国十大跨国公司年收入[19]66

表2 1968—1998年跨国公司母公司与海外机构的发展数据(单位:万家)[20]

表3 1968—1998年跨国公司母公司与海外机构的发展速度(单位:万家)

面对跨国公司形态的上述变化,国际法的发展显然出现了滞后。至今为止,没有国际法上的机构对跨国公司实施规制。因此,关于跨国公司的大量法律问题是不确定的,其中就包括跨国公司的国籍。[21]67诚然,任何公司都要面对成立地国法律的规制,该国基于属地管辖原则毫无疑问地享有对公司的管辖权,但问题是它是否有能力实施管辖。[22]124简单地以成立地标准判定跨国公司国籍的方法已经越来越不合时宜,因为跨国公司与成立地国的联系越来越薄弱,甚至有时是毫不相关的。举例来说,美国尽管从20世纪60年代到80年代,其出口占世界出口的份额不断下降,但是美国公司在世界各地的出口额占世界出口总额的比例却始终保持在17%左右。[18]“控制测试”等旨在确定公司核心利益所在地的方法也往往无法奏效,因为在全球化的今天,股东身份和收入来源的稽核对于一个庞大的跨国公司来讲是一桩非常困难的事情。

实际上,国籍只是跨国公司国际规制问题的冰山一角。试图制定针对跨国公司的国籍标准的努力可以追溯至20世纪70年代。虽然存在各种各样的措施,并且一些措施被国内法、双边条约和区域性条约所采纳,但它们的影响却是有限的。[23]110-1111990年,在联合国大会第45次会议上《跨国公司行为守则(草案)》被否决可能预示着针对跨国公司的国籍标准在短期内无法形成。

由于国籍标准的缺乏,跨国公司便有了“灵活”的余地。在任何需要的时候,它们可以选择各种国籍,从而获得避税、科研补贴或在影响其市场计划的谈判中获得政府的出面。[24]574但是,国际法的滞后迟早是要被纠正的,而且非常紧迫。笔者认为,1999年,联合国前秘书长安南(Annan)在达沃斯(Davos)论坛上的致辞非常深刻地揭示了这一点:“全球化是活生生的现实,但是我相信它的脆弱性被我们低估了,这正是问题所在。因为社会及其政治系统的调适,跟不上市场扩张的速度,更不用说引导这一进程。历史告诉我们,这种经济、社会和政治世界的不平衡,从长远来看是难以为继的。”[25]

在现实生活中,经济和法律原因共同导致跨国公司的国籍较难甄别。然而,“较难甄别”不等于“没有国籍”,只是这种甄别要更多地依靠各国国内法与冲突法。

综上所述,在经济全球化的进程中,随着效忠义务的不断弱化,跨国公司越来越多地将国籍选择作为经营战略之一,这体现了它与民族国家之间的博弈,而这种博弈代表了全球主义与民族主义之间的矛盾。尽管跨国公司的国籍较难甄别,但所谓无国籍时代已经来临的主张还为时尚早。

[参考文献]

[1] 薛求知.无国界经营[M]. 上海:上海译文出版社, 1997.

[2] United Nations Development Programme (Robert N. Mac Vikar), Development Issue paper 3 [R].New York: the Centre for Economic and Social Information/OPI, 1975.

[3] Rhys Jenkins.Transnational corporations and uneven development: the internationalization of capital and the Third World [M]. London & New York: Routledge, 1988.

[4] Linda A. Mabry.Multinational Corporations and U.S. Technology Policy: Rethinking the Concept of Corporate Nationality[J]. Georgetown Law Journal, Vol.87, No.3, 1999.

[5] 马克斯·普朗克.比较公法及国际法研究所.国际公法百科全书(第二辑):国际法院、国际法庭和国际仲裁的案例[C]. 陈致中,李斐南,译. 广州:中山大学出版社, 1989.

[6] 姚梅镇.国际投资法成案研究[M].武汉:武汉大学出版社,1989.

[7] I.C.J. Reports 1970[R].The Hague: International Court of Justice of United Nations, 1970.

[8] 李浩培.国籍问题的比较研究[M]. 北京:商务印书馆, 1981.

[9] Ignaz Seidl-Hohenveldern. Corporations in and under International Law [M]. London: Cambridge University Press, 1987.

[10] David M. Walker. 牛津法律大辞典[M].李双元,译.北京:法律出版社, 2003.

[11] Joseph Gabriel Starke, Ivan Anthony Shearer.Starke’s International Law [M]. London: Butterworths, 1994.

[12] Linda A. Mabry.Multinational Corporations and U.S. Technology Policy: Rethinking the Concept of Corporate Nationality [J].Georgetown Law Journal, Vol.87, No.3, 1999.

[13] David C. Korten.When Corporations Rule the World, 2nd ed. [M].San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2001.

[14] Paul N. Doremus, William W. Keller, Louis W. Pauly , Simon Reich.The Myth of Global Corporation[M]. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[15] 董箫.对跨国公司行使外交保护的条件——以联合国《外交保护条款草案》为视角[J].社会科学论坛, 2007(16).

[16] Aaron Judson Lodge.Globalization: Panacea for the World or Conquistador of International Law and Statehood? [J].Oregon Review of International Law, Vol.7, 2005.

[17] Reich.“Who Is Us?”, in Kenichi Ohmae ed., The Evolving Global Economy: Making Sense of the New World Order[M].Boston: Harvard Business School Press, 1995.

[18] 邱巍,巫宁耕.跨国公司无国籍化的发展趋势及其政策含义[J].经济科学,2001(2).

[19] “100 Largest U.S. Multinationals”, Forbes, 15, July 1996 quoted from Ruth A. Pagell, Michael Halperin, International business information: how to find it, how to use it [M].Westport: Greenwood Publishing Group, 1998.

[20] 钟伟.无国籍公司的幻觉,国家无能论的神话[J].国际贸易问题,2001(8).

[21] Jutta Brunnée, Hugh M. Kindred, Phillip Martin Saunders.International Law: Chiefly as Interpreted and Applied in Canada[M].Toronto: Emond Montgomery Publication, 2006.

[22] Mohammed Bedjaoui. UNESCO, International law: achievements and prospects[M]. Paris: Martinus Nijhoff Publishers, 1991.

[23] Sylvanus Tiewul.Transnational Corporations and Emerging International Legal Standards[C]//in P. J. I. M. de Waart, Erik Denters ed., International law and development. Dodrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

[24] Edieth Y. Wu.Why Say No To Multidisciplinary Practice?[J].Loyola University Chicago Law Journal, Vol.32, No.3, 2001.

[25] Kofi A. Annan.A compact for the New Century[1999-01-31][EB/OL].http://huwu.org/News/ossg/sg/stories/statments_search_full.asp?statID=22, Mar, 21, 2012.