重庆某项目环境挡墙设计

吴泽,冯维琦,李翀

(机械工业第三设计研究院,重庆 400039)

1 工程概况

重庆长江国际项目位于重庆市南岸区长江大桥南桥头立交与南滨路交汇处,其总建筑面积约为141078m2。该工程为B级高度高层建筑,其±0.00m以下为4层地下室,±0.00m以上2栋塔楼各为39层 (其中裙楼为4层)。该工程以-1层楼盖(-5.00m)作为上部结构的嵌固端,并在嵌固端以上裙楼、塔楼交界处设双柱抗震缝,将整个结构分为2个独立的单塔及1个独立的裙楼,从嵌固端算起,2栋塔楼总高均为166.40m,裙楼总高29.00m。主体结构塔楼采用全现浇钢筋混凝土框架-核心筒结构,裙楼采用全现浇钢筋混凝土框架结构,塔楼核心筒基础形式为阀板基础,塔楼框架柱基础形式为嵌岩桩基础,裙楼柱基础形式为独立基础。

图1 环境挡墙总平面图

2 工程地质及水文地质条件

2.1 地形地貌概况

工程场地位于重庆市南坪,处于长江南岸,为河谷冲刷岸坡及丘陵斜坡、沟谷地貌区。东侧靠近原海底世界,西侧为石板坡长江大桥的南引道,南侧为一高边坡,高度约为25,北侧为南滨路护坡挡墙。工程位于龙王洞背斜南端东翼地段,地质构造简单。岩层产状120°∠10°。场地范围内主要存在有四组裂隙:100~125°∠75~85°、130°∠45°、290~300°∠75~85°、20°∠75~85°,裂面较平直,结合程度一般。东南侧边坡局部有开裂。但坡脚已修建抗滑桩挡墙进行支挡,边坡现状基本稳定。南部有旧人防洞存在,位于现有挡墙后。洞宽1.2~2.6m,洞高1.2~1.8m,长约20m。该洞室侧墙及洞顶均为中风化泥岩,现状稳定,未发现开裂、变形等现象。基坑开挖后,人防洞大部分将被挖除,剩余部分采用混凝土封闭。工程区分布有杂填土,下伏基岩为泥岩和砂岩,夹泥质粉砂岩软弱夹层,软弱夹层除西侧边坡外,其余各侧边坡稳定主要受岩体自身强度控制,故除西侧边坡外,其余各侧边坡开挖后无外倾结构面或不会沿软弱面向外滑动。

2.2 水文地质条件

场地地下水主要为杂填土层中的孔隙潜水及基岩裂隙水。地下水埋藏条件主要受地形控制,地形较高的斜坡地带基本无地下水;而在地势低洼地带(东侧冲沟处)地下水相对较丰富。场地内地下水和土层对混凝土及钢筋均无腐蚀性。

2.3 场地及边坡评价

拟建场地为复杂场地。场地及周边地区未发现断层、滑坡、崩塌、地面塌陷、泥石流等不良地质现象。场地及边坡岩土体现状稳定,适宜建筑。

3 边坡破坏形式及支护结构方案

场地为河谷冲刷岸坡及丘陵斜坡、沟谷地貌区。场地内高差较大且大部分为挖方区,基坑开挖后将形成大于10m的边坡。结合地勘报告对各段边坡作以下处理。边坡支护设计原则:该工程除-2~-1层的钢筋混凝土侧墙直接作为支护结构外,其余支护结构作为永久支护均应与主体结构脱开,边坡坡顶临近坡面堆载不得超过10kN/m2。

3.1 场地东侧边坡

该侧边坡长约58m,为岩土混合边坡。开挖后边坡总高度约为3.4~10.1m,其上部土质边坡高2.55~8.51m,主要为杂填土及粘土,下部为岩质边坡。岩体切坡线虽与裂隙倾向一致,但边坡稳定主要受岩体自身强度控制。边坡设计拟采用:利用地下室侧墙作为永久支护结构。开挖时土层部分按1∶1坡率放坡,泥岩按1∶0.75坡率放坡,待地下室侧墙达到80%的强度后再回填。

3.2 场地南侧边坡

该侧边坡长约120m,为岩土混合边坡。开挖后边坡总高度均大于10m。其上部土质边坡高约1.03~14.23m,主要为杂填土。坡顶有一8层住宅楼,由业主提供的竣工图反映其基础位于边坡破裂角以内且置于中风化岩层上,未嵌入中风化岩层,现状基本稳定。由于基岩面较陡,开挖时土层会沿基岩面发生滑塌,影响该住宅楼的正常使用。边坡设计根据边坡具体情况采用以下支护措施:

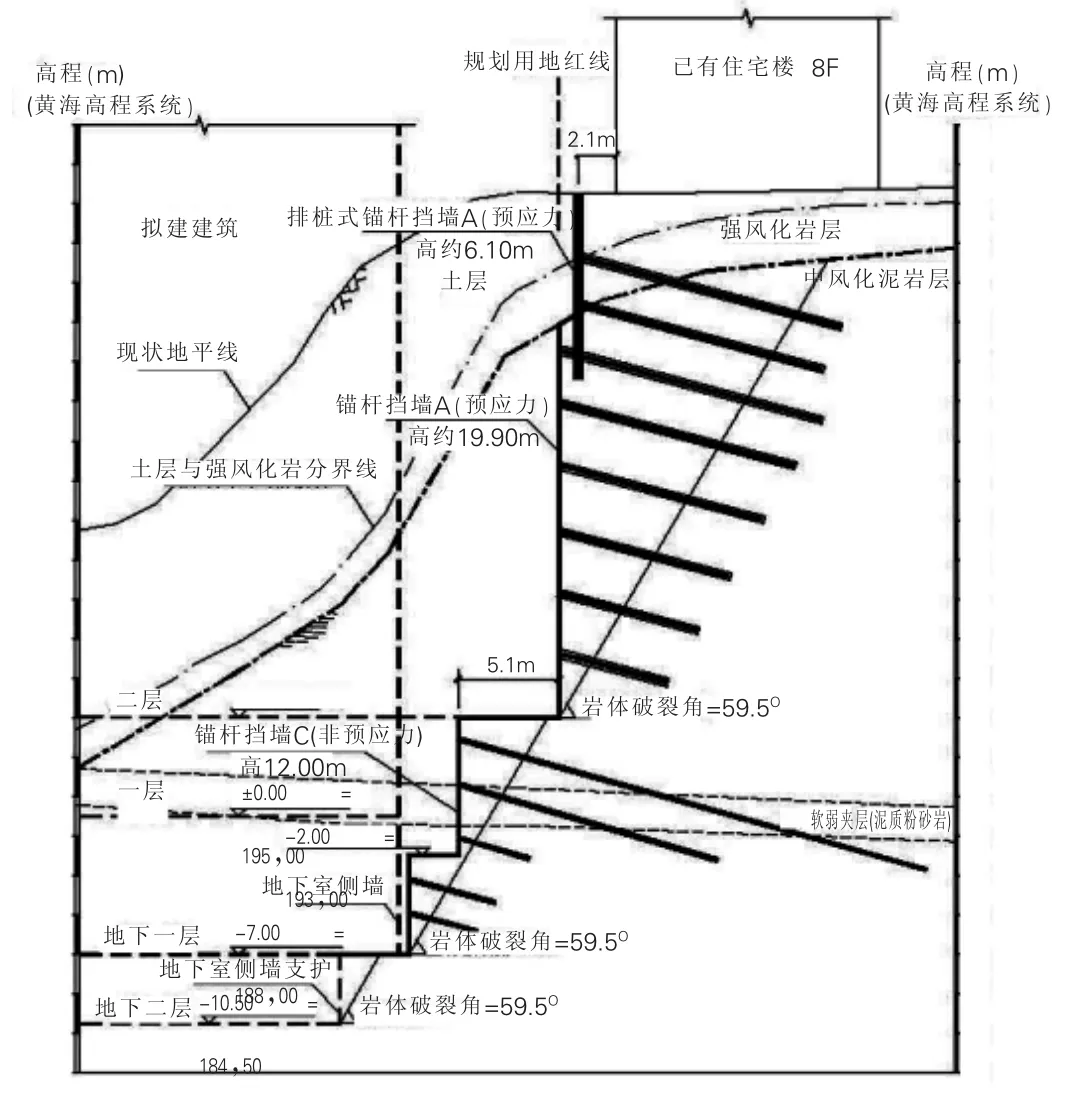

(1)靠近边坡南侧有一栋8层砖混结构住宅楼,由于建设年限较早,缺乏相关计算书,为使该侧基坑支护设计能真实反映上部荷载情况,结合业主提供的竣工资料重新建立计算模型,偏安全取该住宅传递给挡墙顶部的设计荷载为180kN/m2。在靠近该住宅楼的边坡区段以预应力锚杆挡墙作为主要的支护结构,以保证整个边坡及支护结构基本不产生变形,具体处理方法如图2所示,基坑开挖边线距离住宅楼较近,开挖时为避免土体下滑,土层部分先施工排桩式预应力锚杆挡墙A进行支护,再分段挖土,下部岩石部分以预应力锚杆挡墙A进行支护;为控制挡墙计算高度,通过与业主协商,在不影响建筑使用功能的前提下,在2层标高处边坡采用退台处理,锚杆挡墙C内退5.10m,让预应力锚杆挡墙A在锚杆挡墙C破裂角以外,使得预应力锚杆挡墙A与锚杆挡墙C为相互独立的计算单元,减小了该段边坡的计算高度,提高边坡的安全度。

(2)当基坑开挖边线距离住宅楼较远,且土层较薄,可将上部土层按≤1∶1坡率放坡,下部岩石部分以预应力锚杆挡墙支护,该段地下室高度范围内采用侧墙支护。

3.3 场地北侧边坡

图2 距已建住宅较近处支护方案

图3 距已建住宅较远处支护方案

该侧边坡长约100m,为岩土混合边坡。开挖后边坡总高度约为10~15m。其上部土质边坡高2.55~8.82m,主要为杂填土,下部为岩质边坡。切坡线虽与裂隙的组合结构面倾向一致,但边坡稳定主要受岩体自身强度控制。边坡设计拟采用地下室侧墙作为永久支护结构。开挖时因靠近南滨路已有重力式挡墙,经查阅相关施工图及复算后,该重力式挡墙作为施工开挖阶段的临时挡墙是安全可靠的。开挖时可将填土按1∶1坡率放坡,岩石部分利用地下室侧墙作永久支护,待地下室侧墙强度达到80%后再回填。

4 场地西侧边坡的治理

4.1 西侧边坡原始地质概况

该段边坡长约58m,为岩土混合边坡,其上部土质边坡高约5.62~16.08m,主要为2005年南坪隧道破洞时的弃土,其下部为岩质边坡,岩体存在外倾结构面,由于其邻近长江大桥南桥头立交F1匝道1号及2号桥墩,且桥墩竣工资料表明,实际施工的桥墩桩底标高高于原设计标高,为保证桥墩的安全,故需对西侧边坡的开挖及支护设计作相应调整。

4.2 西侧边坡原支护设计概况

原设计拟建建筑地下室边线距离F1匝道1号桥墩最近点处约14.18m,距离F1匝道2号桥墩最近点处约16.70m。根据原设计时有关部门提供的相关资料表明,1、2号桥墩基础均采用2.50m直径的桩基,嵌岩深度为7.50m,桩基桩底高程分别为:1号桥墩+187.833m,2号桥墩+175.980m。1号桥墩桩底高程高于原设计拟建建筑地下室底标高3.633m,2号桥墩桩底高程在原设计拟建建筑地下室底标高以下,且1、2号桥墩桩基有足够的围岩厚度(均大于9m),故拟建建筑地下室按原设计边线开挖不会影响桥墩的安全。

4.3 西侧边坡的开挖及桥墩桩基实测情况

现场边坡施工单位已对西侧边坡上部弃土进行了放坡处理,并对拟建建筑消防车道标高199.35m以上的岩质边坡进行了开挖及锚杆的施工(尚未施工锚肋及锚板)。从现场反馈的信息及F1匝道原施工单位提供的竣工资料反映,1、2号桥墩桩基桩底实际高程为:1号桥墩+193.50m,2号桥墩+184.80m,比原设计时有关部门提供的桩底高程分别提高了11.50m及10.70m。1、2号桥墩桩底高程均在原设计拟建建筑地下室底标高以上,为进一步保证桥墩的安全及满足市政设施管理条例的相关规定,原设计西侧边坡的支护设计需按照开挖现状及桥墩实测情况进行相应的调整。

4.4 1、2号桥墩所需围岩厚度计算过程

根据地勘资料,中风化泥岩的物理参数如下:泥岩单轴抗压强度fc=5.38MPa,粘聚力C=362kPa,内摩擦角Φ=29.5°。

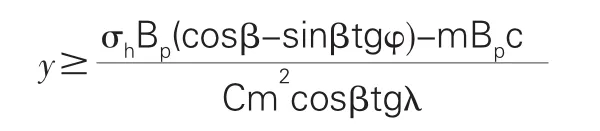

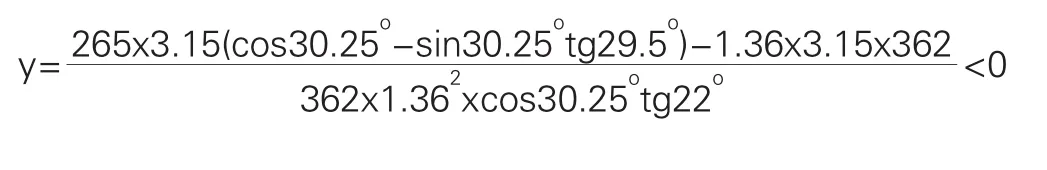

根据 《地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029-2004)附录F式F.0.2进行计算,如下式:

由桥梁设计单位提供的F匝道桥墩墩顶反力可知,1号桥墩墩顶竖向力标准值N1=10510kN,横桥向M1=2661kN·m,V1=255kN。采用理正岩土软件进行简化计算,将M1、V1转化为抗滑桩挡土高度9.5m计算,得出1号桥墩桩基对地基的横向应力бkl=84.043×3.15=265kPa,将相关参数代入式F.0.2 得出:

因此1号桥墩桩基现状围岩厚度满足要求。

4.5 调整后的西侧边坡支护措施

针对西侧边坡开挖现状及桥墩桩基实测情况,业主委托重庆市建设工程质量检验测试中心对西侧边坡已开挖现状进行安全性评估及对F1匝道第一联桥梁1、2号桥墩位置关系进行测量,同时对1、2号桥墩现状位移情况进行监测。测量及监测成果报告表明:西侧边坡已开挖现状条件下,1、2号桥墩的位移值在规范允许范围内,现状桥墩未见倾斜量增大的现象,西侧边坡下部岩体现状处于稳定状态,上部土体处于基本稳定状态(仅部分处于欠稳定状态)。同时重庆公路工程检测中心对F匝道桥现状检测报告表明:桥体现有变形与西侧现有边坡无关。在上述前提下,对西侧边坡的支护设计作了相应的调整,具体措施如下:

(1)为减小基坑开挖对桥墩的影响,通过与业主的协商,将拟建建筑地下室面积减小,即西侧地下室边线向远离桥墩方向后退6.70m,后退后地下室边线距离1、2号桥墩桩基分别为20.88m与23.40m。西侧地下室边线向远离桥墩方向后退后1、2号桥墩桩基有足够的围岩厚度(均大于9m)。

(2)为保证已开挖后边坡土体及岩体的稳定性,对于1号桥墩:拟将边坡上部不稳定土体卸掉,采用素混凝土挡墙将已开挖的下部岩石边坡进行支护,并与已施工锚杆一起现浇,同时用毛石混凝土回填至地下室侧墙边;对于2号桥墩:拟将边坡上部不稳定土体卸掉,并用毛石混凝土回填至地下室侧墙边,回填的素混凝土兼作重力式挡墙,对边坡下部土体及岩体进行支护。同时西侧拟建建筑地下室侧墙均兼作基坑挡墙,并采用静止岩石压力进行计算,从而增加桥墩桩基的安全度。

4.6 西侧边坡施工要求

(1)场地西侧边坡施工时应严格控制标高,避免超开挖。

(2)场地西侧边坡施工时应严格按照以下顺序施工:先施工素混凝土挡墙,而后方能对上部土体进行卸土处理及下部岩石边坡的开挖。

(3)场地西侧边坡施工时应尽量维持现有开挖现状,并采取严格的控制措施,减少场地的扰动及对边坡的不利影响,以保证场地的整体稳定性及完整性。

(4)为降低岩坡处理的费用,施工时,施工方要采取切实可行的措施保证岩石开挖后岩石边坡的完整性,同时对岩石边坡较低且整体性好、仅存在表面局部破碎的边坡进行封闭处理。

(5)施工时应加强场地地面的有组织排水,根据场地情况在边坡顶和坡脚分别设置截、排水沟,防止边坡受到水的冲刷。

(6)对西侧边坡上部弃土进行卸土处理时,应从上至下分层均匀卸土,以保证卸土时土体的稳定,避免出现滑坡及坍塌。

5 结语

(1)长江国际环境挡墙从2008年3月正式投入使用至今已3年有余,并经5.12汶川地震考验,总体使用状况良好,证明该环境挡墙支护措施是有效可靠的。

(2)在条件允许的前提下,对较高挡墙建议采取退台放阶处理,减小挡墙的计算高度,确保环境挡墙的安全可靠,经济合理。

(3)基坑开挖前,应对临近建(构)筑物具体情况作详细了解,并根据具体边界条件采取相应的支护措施。

(4)边坡施工过程中应加强边坡顶面及底部的截、排水措施,避免造成严重的安全隐患。

(5)边坡工程竣工后,对临近已有建筑物及临近桥墩处采取长期有效的监测手段,保证边坡变形等在可控范围内。