中国环境污染的政治经济分析

张再生,李从欣,2

(1.天津大学管理学院,天津 300072;2.石家庄经济学院经济系,河北石家庄 050031)

经济增长往往和环境污染联系在一起,但为什么同样的增长,在某些区域污染比较轻,而在某些区域污染就比较重呢?这可能要从增长的政治和社会基础入手。王永钦等把中国经济增长的政治和社会基础归结为三个方面:第一,中国的社会存在一个分割的结构,而其中特别重要的就是城乡间的分割,这在经济发展的早期对于经济增长有积极的作用,特别是有利于城市的资本积累;第二,中国是一个实行经济分权和政治集权的国家,经济的分权(特别是财政的分权)给微观行为主体(特别是地方政府)提供了有效的激励机制,而政治的集权又在一定程度上减少了与经济分权相伴随的负面影响;第三,在政治集权和等级制的社会结构中,中国在传统社会下形成的关系型社会结构得以延续[1]。本文以此框架为基础,从政治和经济社会角度分析中国的环境污染问题。

一、 城乡分割的社会结构与环境污染

林毅夫等人认为中国城乡分割的根源在于重工业优先发展策略。对工农产品实行价格剪刀差,并压低工业部门的工资可以为工业化提供必要的资金支持[2]。由于重工业大多为污染密集型行业,因此重工业优先发展是以消耗更多的资源和容忍更多的环境负效应为代价的。

在城乡分割下,城乡居民在政治谈判地位和政策影响力上存在严重的不对等,从而导致了有利于城市居民而不利于农村居民的环境政策。目前,城市环境质量越来越好,这里边有节能减排的功劳,但也不能否认,某些污染企业并没有减排多少,它们只不过是从城市搬迁到了城郊结合带或者农村。因污染导致许多地方不得不整体搬迁的新闻早已不鲜见,如陕西凤翔县长青镇重金属污染造成了企业周边至少1公里内居民须整体搬迁。与之类似,有湖南浏阳镉污染、山东临沂砷污染、湖南武冈铅污染……,长此以往,还有几处可供搬迁[3]?

城乡分割也造成了城乡收入差距扩大,有关研究表明中国收入差距绝大部分可由城乡收入差距来解释。而收入差距对环境质量会产生影响,虽然这种影响目前还没得到一致结论。一种观点认为收入差距扩大有利于环境质量提高。Scruggs(1998)认为收入不平等会通过个人对环境质量的偏好增加环境保护。在给定的平均收入水平下,大的不平等意味着富人更富、穷人更穷。假定对环境质量需求的收入弹性为正,从穷人手中拿走一个单位给富人,会增加富人对环境质量的需求,但同时也降低了穷人对环境质量的需求,环境质量的净效应取决于需求收入关系是线性的、凹的还是凸的,如果需求收入关系是线性的,财富的转移不会影响环境质量;如果环境需求与收入之间是凸(凹)关系,财富转移会增加(减少)环境需求。一般认为富人比穷人更偏好于环境(如环境是高档品、富人更注重生活质量等),因此收入不平等对环境质量提高是有好处的[4]。Ravallion 等(2000)认为每个人对碳排放都有一个隐性的需求函数,他们把隐性需求函数对收入的导数定义为边际排放倾向,如果穷人比富人有较高(低)的边际排放倾向,减少不平等的重新分配政策会增加(减少)碳排放。因为低排放的商品需要较高的技术且价格较贵,最穷的人可能支付不起,因此可以假定穷人比富人有更高的边际排放倾向[5]。

另一种观点认为收入差距扩大会加剧环境恶化。Boyce(1994)认为收入不平等从两个方面影响环境恶化:一是收入不平等增加时,穷人易于过度开采自然资源以及破坏环境,而富人不一定增加投资改善环境,而是转移财产到环境风险低的国家。二是不平等会造成环境政策的偏离。富人具有较大的政治影响力,对政策制定只会考虑经济上的成本和收益,而环境成本则由占人口多数的穷人来负担,这样的政策无疑会造成环境质量恶化[6]。Borghesi(2000)认为与公平社会相比,不公平社会更难达成环境问题的合作协议,因为政治代理人在很多社会问题上有更多的冲突。在这个意义上,更大的不平等会增加环境恶化[7]。Marsiliani & Restroom(2000)认为收入不平等会影响环境保护的政治决策,通过一个世代交叠模型,他们发现收入不平等程度越高,污染税越低[8]。李海鹏、雷鸣、杨树旺等[9-11]的研究均发现中国的收入分配对环境质量产生了负面影响。

就中国而言,农村居民在工作稳定性、养老保险、医疗保险、社会救助等方面均处于劣势地位,一方面造成他们的储蓄倾向较高,以应付养老需要;另一方面为了在年轻时挣够足够积蓄,他们往往不顾恶劣的工作环境(可能是被动的,也可能是主动的),总体来说,农村居民的工作(除务农外)环境要劣于城市居民的工作环境。中国农村居民对城市生活有一种天生的向往,城乡收入差距越大,这种向往越强烈,对恶化的环境质量承受力越强。这种追赶效应将导致环境质量恶化。而对于富裕群体而言,由于各地出于吸引投资、加速城市化等目的,对人口迁移、入户政策越来越宽松,只要购买符合指定面积的住房即可解决户口问题,在房价居高不下的情况下,这不仅是一种投资,更使富裕阶层丧失改善环境的动力,而改“用脚投票”,当国内没有适合居住点时,移居国外可能成为他们新的选择。

此外,收入差距在某种程度上与“权力嵌入”有关,在不健全的法制及“熟人社会”下,“权力嵌入”下的高收入阶层更有能力保护自己的私人利益,而使环境规制力度与效应不能充分发挥作用。

表1列出了1991—2009年中国城乡收入差距与工业二氧化硫排放数据。由表1中数据可知,城乡收入比从1991年的2.40增长到2009年的3.33,工业二氧化硫排放量从1991年的1165万吨增长到2009年的1865.9万吨,虽然两个变量在增长中有所波动,但总体上来看,二者呈现出正相关关系。

表1 1991—2009年中国城乡收入比与工业二氧化硫排放量

数据来源:1991—2009年《中国统计年鉴》及《中国环境年鉴》。

因此,就所选择的环境指标而言,城乡收入差距扩大不利于环境保护。当发展权和环境权产生冲突时,几乎所有政府都要优先选择发展。

二、 经济分权、政治集权与环境污染

经济分权与政治集权构成了地方政府发展经济的全部激励,而这一激励最重要的影响渠道是政府之间的锦标赛竞争。在锦标赛竞争激励下,GDP及其增长率就成为众所周知的竞赛指标。因此地方政府的目标与社会目标并不完全一致,相对来说地方政府的目标更短期化,更注重能够很快在经济增长上获得效果的工作,而对其他长期目标则相对忽视。这种激励模式带来了经济的高速增长,但也带来了严重的环境污染和能源消耗。

在锦标赛模式下,地方政府主要的工作就是招商引资。在某些地方,招商引资成为一项政治任务,甚至成为下级官员考核的指挥棒。在这根指挥棒下,环保评审未批先行的现象屡见不鲜,有的地方政府甚至去搞所有手续,政府说可以动了,项目就开工了。国家环保总局副局长潘岳在接受记者访问时说:“环保总局既不能直接叫停项目,罚款也不能超过20万元,不能撤官员的职,连自己的地方部门也管不了,怕它什么?就让它在媒体上喊两声吧,反正喊也是白喊,我们该干嘛还是干嘛。这就是现实。3年来,每当我看见违规的项目在补办手续后,用各种方法拖延兑现环保承诺;看见新的污染项目违法开工后,又打着‘不能让国家受损失’的名义补办手续,心里十分沉重。”[12]在引进外资上,中国环境与发展国际合作委员会专题政策研究课题组发表的一份报告指出:1995年投资资源消耗型、污染密集型产业的外商占外资企业数的30%左右,而到2005年,这一比例上升到84.19%。与此相比,环保产业的外商投资比例不到0.2%。众多研究认为,宽松的环境管制是吸引外资的一个重要因素,具有一定的“污染避难所”效应特征。

在计划经济时期留下来的地区间雷同的“小而全”产业结构在锦标赛竞争下得到强化,不仅造成地区间市场分割,还加剧了总量投资过剩和产能过剩。这一点直接体现在各地区轻重工业失调,2008年全国重工业比重为71.33%,但重工业比重在70%以下的省区市仅包括浙江、福建、山东、广东、重庆、四川、西藏,绝大部分省区市重工业比重均在全国平均水平以上。而重工业中占绝大比重的又是高能耗、高污染行业,因此很多人把节能减排的源头归为结构节能、结构减排。

另外,在企业与居民环境权益关系中,由于与企业相比,居民在创造GDP方面处于绝对劣势,地方政府偏向企业。一些地方政府为了完成经济增长或政绩目标而默许企业的污染行为,甚至干扰居民的维权。

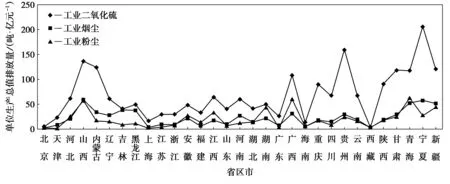

与地方政府相比,中央政府的目标更是多任务的,除了关注经济增长外,中央政府还要关注收入分配、环境污染、社会保障等等。在环境污染问题上,中央政府与地方政府之间是一种合约关系,该合约的履行情况取决于二者的谈判能力。当中央政府更关注经济增长时,地方政府的谈判能力更强;当中央政府更关注其他目标时,地方政府的谈判能力就弱。因此二者的谈判能力随中央政府目标着重点的变化而变化,从而环境污染也较重或较轻。比如,在2008年迎接奥运会时期,中国政府提出了“绿色北京、绿色奥运”的口号,为了实现这一目标,政府采取了一系列措施,比较典型的有《外商直接投资产业指导目录》、区域限批等。区域限批可能是最严厉的环境规制措施,所谓“区域限批”,是指如果一家企业或一个地区出现严重环保违规的事件,环保部门有权暂停这一企业或这一地区所有新建项目的审批,直至该企业或该地区完成整改。这是环保部门成立近30年来首次采用这一行政惩罚手段,反映了中央政府强调的科学发展观的要求,体现了中央政府在环境污染博弈中的强势地位。地方政府为了避免“区域限批”,也对下级政府或企业实行“区域限批”,以保护本地发展的整体利益。在下达减排指标或设置污染税标准时,各地标准的不同在某种程度上体现了博弈结果,一般情况下,经济发达地区的标准较高,经济落后地区的标准较低。如Dean等(2009)研究表明:北京、天津、广东、江苏、辽宁、上海、浙江、山东、新疆的水污染税在13元/吨以上,福建、河北、黑龙江、湖北、吉林、陕西、安徽、河南、云南的水污染税在8~13元/吨,甘肃、广西、贵州、江西、四川、湖南、内蒙古、宁夏、青海的水污染税在8元/吨以下[13]。图1显示了2009年各地区单位生产总值工业二氧化硫、工业烟尘、工业粉尘排放量,由图1可知三种污染物波动情况基本一致,经济发达地区排放量较低,而经济落后地区排放量较高。

图1 2009年各地区单位生产总值工业二氧化硫、工业烟尘、工业粉尘排放量

因此,经济分权、政治集权的政治结构很可能造成“一放就乱,一紧就好”的环境质量周期波动,尽管每次周期波动的触发机制可能有所不同,但肯定是来源于中央政府。

三、 关系型治理结构与环境污染

中国的治理结构本质上仍是关系型治理。Li(2003)区分了基于关系的治理和基于规则的治理两种合约实施方式:前者是通过固定主体之间的长期博弈来自我实施的,后者则是通过第三方(如法庭)来实施的。关系型合约是一种隐性合约,这种合约的维持仅要求双方知道合约变量的局部信息并且对结果有着共同的预期[14]。中国长期是以农耕为主的定居社会,人们长期世世代代居住在某个固定的地方进行长期博弈,另外中国的户籍制度降低了社会的流动性,使得长期博弈成为可能。

在环境污染的治理上,关系型治理也从各个渠道产生作用。从执法角度来看,当产生某种纠纷时,大部分中国人第一时间想到的不是诉讼,而是问“有没有人”,这种情况为执法人员创租和抽租提供了条件。创租就是政府官员利用行政干预的办法来增加企业的利润,人为地创租,诱使企业向他们“进贡”,以作为得到这种“租”的条件;抽租则是政府官员故意提出某项会使企业利益受损的政策作为威胁,迫使企业割舍一部分既得利益与政府官员分享。这种创租和抽租实际上是政府官员主动设租以寻求参与既得利益分配的腐败行为。这种政治寻租行为的扩散,会严重扭曲决策层的真实意图,造成环境的恶化。

从政府部门之间的关系上,关系型治理更多体现为相互扯皮,而不是相互配合。如法律法规授权查处环境违法行为的部门有环保、公安、交通、建设、林业、农业、海洋、渔政等部门,环保部门“统一监督管理”的职能在很大程度上被肢解和架空。由于“统管”与“分管”职权不明,管理体制不顺,结果是有的方面几个部门同时在管,争权夺利,互相扯皮;有的方面无人负责,互相推诿,造成漏洞。

从公众参与的角度来看,关系型治理下居民的公众参与意识不高。根据《中国公众环保民生指数绿皮书2007》,公众的环保意识总体得分为42.1分,环保行为得分为36.6分,环保满意度得分为44.7分。这表明公众的环保意识总体水平较低,环保参与度也不高,环保满意度令人担忧。这和国人的处世观有很大关系,由于居民流动性较小,居民之间以及居民和企业之间存在一种长期博弈关系,遇到污染事件,很多人首先想到的是“低头不见抬头见”,“大家都在社会上混,谁不求谁啊”,甚至遇到和自身利益密切相关的污染情况时,很多人的选择或者是“忍”,或者是“逃”,要么不开窗户,要么干脆把房子卖了换个地方。春节期间燃放烟花爆竹是另一个典型的例子,中国曾经一度禁止燃放烟花爆竹,后来允许有限制地燃放,这本身就是关系型社会在起作用。

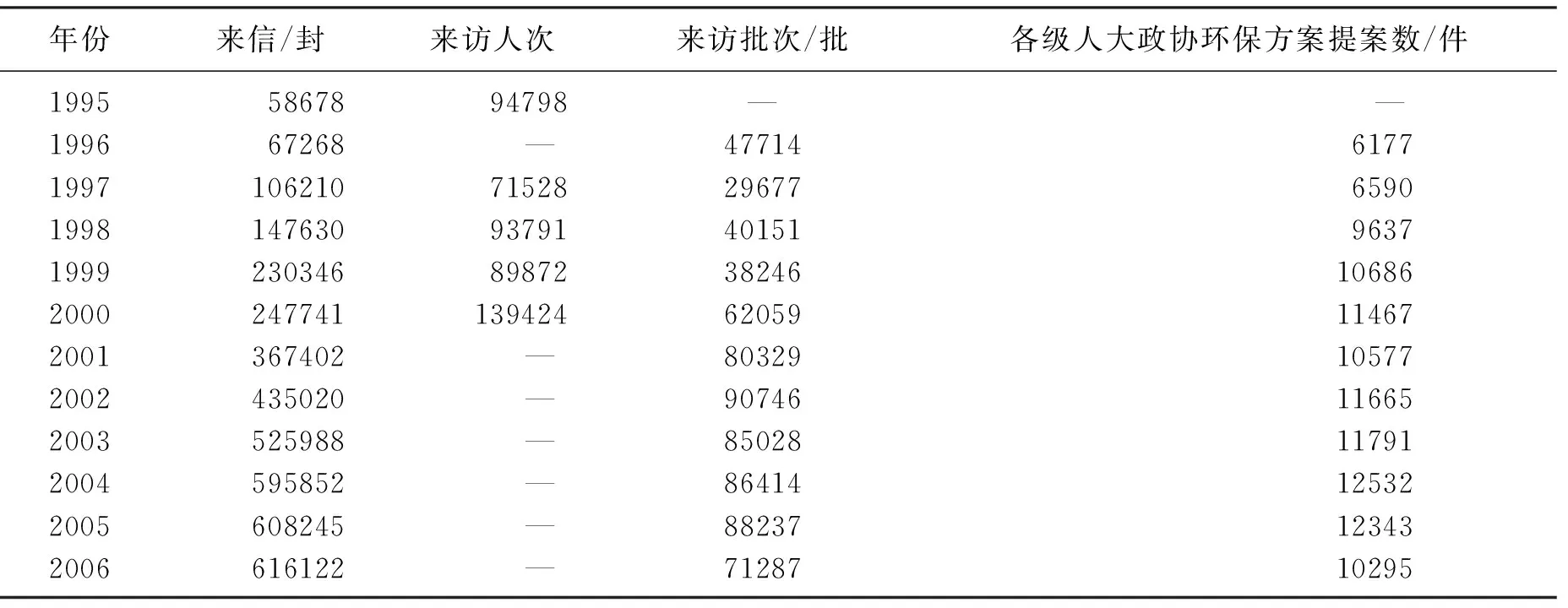

表2列出了1995—2006年污染问题信访情况,由表2中数据可知,来信数、来访人数、来访批次、各级人大政协环保方案提案数逐年增加,这也在某种程度上反映了关系型治理的缺陷。

表2 1995—2006年污染问题信访情况

注:数据来源于1995—2006年《全国环境统计公报》;2006年以后《全国环境统计公报》不再统计来信来访情况。

四、 提高环境质量的对策

根据上文的分析,提高环境质量可从城乡收入差距、政治体制、关系型治理三个层面展开。

1. 从城乡收入差距层面

在城乡收入差距方面,一要增加农村的教育投资,提高农业人力资本水平。农村劳动力主要承担的是低技能的工作,加大对农村劳动力的培训,加速其从非技术劳动力向技术劳动力和专业技术人员的转变,提高工资收入。二要改革社会保障制度。技术工人一方面获得较高的工资收入,另一方面享受到较为完备的社会保障和社会福利;非技术工人尤其是农民一方面获得平均收入水平以下的收入,另一方面长期游离于社会保障和社会福利以外。在制度设计上应倾向于非技术工人,使他们享有同等的社会保障,并尽可能享有更多的财政转移支付。三要增加初次分配中劳动报酬所占的比重。在发达国家,工资一般会占企业运营成本50%左右,而在中国则不到10%。发达国家劳动报酬在国民收入中所占的比重一般在55%以上,在中国则不到42%。农村居民收入以劳动报酬为主,改革分配制度有利于缩小城乡收入差距。

2. 从政治体制层面

在政治体制方面,在经济分权和政治集权基本不变的情况下,中国要作的调整只是在经济分权和政治集权的框架下引入更多更有效的政治竞争和权力制衡。一是改变以GDP为核心的政绩考核机制,将环境、教育、社会保障等公共服务列入考核指标。二是改变地方政府官员任命办法,采用上级任命和基层评价相结合的方法。在西方政治民主模式中,地方政府官员的权力主要来自本辖区的选民,而非中央政府。与此形成鲜明对照的是,中国地方政府官员是由上级任命的,由此产生了“向上负责”而不是“向下负责”的政治激励与治理模式[15]。在上级任命模式不变的情况下,可以考虑采用政府评价和民众评价相结合的方法,对于民众评价不合格的,一律不得晋升,也不能异地为官。我们既然能有效地选举人大代表,也就能有效地评价地方官员。三是改革现行户籍制度,提高民众“退出”能力。四是让更多的普通民众参与政策决策过程,削弱政府直接干预经济的能力。

3. 从关系型治理结构层面

在关系型治理结构方面,加速关系型治理向规则型治理的演进。一是推行以法治为根本的污染治理,采取全方位、多层次的措施,切实加强环境法制建设。二是实行环境信息公开,加强环境监督。应从政府信息公开、企业环境信息公平两方面入手,完善公众环境知情权。三是加强对私有产权的保护力度,明确公民享有环境权,建立和完善公众参与制度。公民不仅要享有公益诉讼权、参与权,还应享有按环境权参与收益分配或补偿的权利。四是构建弱势群体的利益表达和保护机制,使政府的环境政策能够真正成为不同利益群体公共选择的结果。五是加强环境宣传与环境专业教育,增强环境保护与发展意识。

参考文献:

[1]王永钦,张晏,章元,等. 中国的大国发展之道----来自经济学的声音[M]. 上海:上海人民出版社, 2006:244-255.

[3]许斌. 污进人退,我们的村庄往哪里安放?[N]. 燕赵都市报, 2010-12-06(2).

[4]Scruggs L A. Political and Economic Inequality and the Environment[J]. Ecological Economics, 1998,26(3):259-275.

[5]Ravallion M, Heil M, Jalan J. Carbon Emissions and Income Inequality[J]. Oxford Economic Papers, 2000,52(4):651-669.

[6]Boyce J. Inequality as a Cause of Environmental Degradation[J]. Ecological Economics, 1994,11(3):169-178.

[7]Borghesi S. Income Inequality and the Environmental Kuznets Curve[EB/OL].[2011-08-13].http:∥www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL2000/NDL2000-083.pdf.

[8]Marsiliani L, Restroom T. Inequality, Environmental Protection and Growth[EB/OL].[2011-08-13]. http:∥www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL2000/NDL2000-036.pdf.

[9]李海鹏,叶慧,张俊飚. 中国收入差距与环境质量关系的实证检验----基于对环境库兹涅茨曲线的扩展[J]. 中国人口·资源与环境, 2006(2):46-50.

[10]雷鸣. 关于中国居民收入差距与工业环境质量关系的分析[J]. 统计与决策, 2007(14):79-82.

[11]杨树旺,肖坤,冯兵. 收入分配与环境质量演化关系研究[J]. 湖北社会科学, 2006(12):93-96.

[12]刘五丈. 潘岳:特殊利益团体正成为破坏环境首恶[J]. 资源与人居环境, 2007(5):66-69.

[13]Dean J M, Lovely M E, Wang H. Are Foreign Investors Attracted to Weak Environmental Regulations? Evaluating the Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2009,90(1):1-15.

[14]Li J S. Relation-based Versus Rule-based Governance: An Explanation of the East Asian Miracle and Asian Crisis[J]. Review of International Economics, 2003,11(4):651-673.

[15]黄再胜,朱敏军. 中国分权式改革的激励难题及其政策选择----一种合约视角的分析[J]. 当代经济科学, 2007(5):25-30.