渤海L油田小层对比研究

申春生 罗宪波 孟鹏 汪巍 王海更 徐中波

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院)

渤海L油田小层对比研究

申春生 罗宪波 孟鹏 汪巍 王海更 徐中波

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院)

渤海L油田属于目的层段地震资料品质差、含油井段长、对比标志层少的河流相油田,小层对比存在较大难度。采用“三步法”多信息小层对比技术对长含油井段逐级进行了细分对比,将L油田地层划分到小层单元;经现场动态资料验证,该方法可以有效降低小层划分与对比的多解性,增加小层对比的可信度。

渤海L油田河流相标志层“三步法”多信息综合小层对比

河流相油田因储层横向变化快、对比标志层少,小层对比存在较大难度[1],渤海L油田即属于此情况。

L油田位于渤海中南部,是一个在基底隆起背景上发育起来的、受2组近南北向走滑断层控制的断裂背斜,主要含油层系为新近系明化镇组下段(文中简称“明下段”)和馆陶组砂岩。沉积相研究表明,馆陶组为辫状河沉积,明化镇组下段属于曲流河沉积;常规物性分析表明,馆陶组储层孔隙度为18.9%~32.6%,渗透率为15.0~5 900.0 mD;明下段孔隙度为23.5%~34.7%,渗透率为16.6~2 200.0 mD,油田储层具有中、高孔渗的特征。该油田分2期开发:Ⅰ期为先导试验区,于2002年12月投产;Ⅱ期于2007年6月陆续投产。目前该油田钻井总数达250余口,多年来积累了丰富的生产动态资料。

渤海L油田小层对比主要存在如下困难:①河流相储层横向变化快,对比标志层较少;②含油井段长(主体区含油层段厚度达500~600 m),且连续含油,国内少见;③浅层气分布区(即气云区)面积占整个圈闭面积的30%,气云区内地震反射能量弱,地震层位波组特征难以分辨,难以进行井震标定约束油层对比。

针对以上困难,本文采用了“三步法”多信息小层对比技术对L油田开展小层对比研究工作:第1步,初次逐级细分与对比。在该油田应用高分辨率层序地层学的理论,并结合生产动态资料识别标志层或辅助标志层;以此为约束,对该油田长含油井段逐级细分至油层组、小层;在此基础上,根据储层沉积特点选择合适的小层对比方法,并依据动态资料丰富的井区建立砂体对比模式,指导该油田动态资料匮乏的井区进行对比。第2步,“平剖结合”进行二次对比。主要通过沉积相相控手段分析砂体之间的展布和叠置关系,检查修改第1步的小层划分与对比结果。第3步,利用动态分析手段分析砂体的连通性,检验并修正前两步的对比成果。这3个步骤并非完全孤立,而是紧密结合、反复验证、不断深入的过程。

1“三步法”多信息小层对比

1.1 初次小层细分与对比

标志层的识别和小层对比方式的选择是本节讨论的重点。

1.1.1 识别标志层

油层对比的准确性在很大程度上取决于该套储层是否有一定数量的标志层,以及标志层在测井曲线上是否有明确的响应[2]。针对渤海L油田河流相沉积缺少典型标志层的困难,在该油田采用高分辨率层序地层学的理论,利用中期基准面旋回分析手段识别标志层和辅助标志层;同时结合生产动态资料识别辅助标志层,以提高对比精度和可靠性。

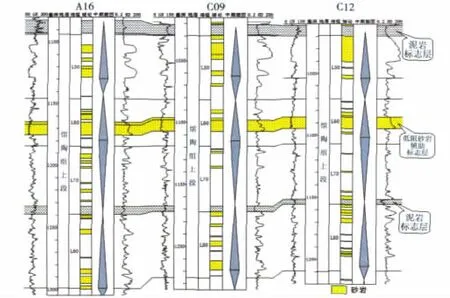

(1)利用基准面旋回分析技术识别(辅助)标志层

根据高分辨率层序地层学理论,中期基准面旋回的演化对储层或储隔层组合的控制主要表现为层序界面(通常为大型底冲刷面)上下两侧为储集砂体的有利发育位置,而上升半旋回和下降半旋回中部的最大湖泛面及其两侧则为泥质隔层的主要发育位置[3-5]。以馆陶组上段为例,将其划分为2.5个中期基准面旋回,其中2个中期基准面旋回界面附近发育分布较稳定的砂岩可作为辅助对比标志层,如L60油组的低阻砂层(伊蒙混层含量高导致);而中期基准面旋回内部的最大湖泛面附近一般发育稳定的泥岩段,可作为对比标志层(图1)。

图1 渤海L油田(辅助)标志层识别示意图

(2)利用生产动态资料识别开发区内的辅助对比标志

根据测压、水淹层解释、产液/吸水剖面测试等生产动态资料所证实的连通砂体作为井组范围内的辅助对比标志层,以提高小层划分与对比精度。该方法大大降低了L油田小层对比的多解性,增加了可信度。

1.1.2 根据储层沉积特点选择对比方式

L油田明下段属于砂泥间互、含较多溢岸沉积及泛滥泥沉积的曲流河沉积,以侧积和漫积沉积作用为主,平均含砂率为19%,总的来说砂体在横向上变化较大,仅有2个标志层,沉积旋回性不明显,因此选用“等高程法”对该地层进行小层对比;而馆陶组砂层厚度中等—较厚,平均含砂率为30%,河道的频繁摆动使主力砂体在侧向上叠置连片,通常呈“泛连通体”分布,沉积旋回性较明下段明显,因此选用“旋回厚度法”进行小层对比,对比过程中以短期基准面旋回界线控制小层界限,按层位稳定、岩性相近、曲线形态相似、厚度比例相当等特征进行对比。

按照以上对比方式,首先建立L油田先导试验区(生产动态资料丰富)的主力砂体(单砂层厚度一般大于4 m)的对比模式,以此指导动态资料匮乏的井区进行对比。共总结出了4种对比模式:①等厚对比模式,把电测曲线形态相似、地层厚度相近的砂层划分为同一小层或沉积时间单元。这种对比模式主要是考虑到沉积砂体在近距离范围内的稳定性和连续性(图2a)。②河道叠置砂体细分对比模式。由于河流的冲刷作用,河床内易形成不同时期沉积砂体的叠置,电测曲线呈箱型,从本井的测井曲线上无法或者很难划分出单砂体,主要是根据邻井测井资料对其进行相应地劈分(图2b)。③下切砂体细分对比模式。在河流主线附近,上部(晚期)河道下切下伏(早期)河道而造成上下河道砂体叠加,一般在电测曲线上难以识别,主要是参考邻井情况,同时考虑砂体在横向上的变化趋势及河道迁移方向等,采用等分的方法将其划分为不同沉积期的砂体(图2c)。④相变细分对比模式。L油田大部分井缺少自然电位曲线,因此由粉砂岩与泥岩组成的薄互层在测井曲线上多表现为自然伽马幅度相对较低,这些砂体多位于河道边缘和堤岸亚相,其横向上与边滩微相的砂体为同一沉积时间单元(图2d)。

1.2 “平剖结合”进行二次对比

通过编制以小层为单位的各类平面图来指导井间小层对比,这也是对第1步初次小层划分对比的检验和修正。

(1)在第1步对比结果基础上,编制各小层的地层厚度、砂层厚度等值线图,从平面上检查和修正前面所做的工作(通常等值线图上变化剧烈的井区是重点检查的部位)。

(2)编制沉积微相图,以相控对比方式指导井间对比,通过分析沉积微相及其在纵、横向的叠置关系确定砂体之间的展布和叠置关系。多数碎屑岩沉积都是水动力条件发生变化时的产物,因而沉积物的分布范围、粒度、沉积构造、韵律等都反映了当时的水动力特征,它们的出现及其在测井上的响应都是有规律的[6],因此可以依据沉积物源的方向性和沉积微相的叠置关系确定各井间砂体的相互关系。例如,L油田馆陶组辫状河砂体由中心部位的心滩、主河道微相向两侧渐变为河道侧翼、河道边缘、泛滥平原,砂体厚度由中心向两侧逐渐变薄(图3)。

图3 渤海L油田小层对比与馆陶组小层沉积微相结合示意图

1.3 “动态验证”进行第三次修正

在前两步的基础上,结合开发区内丰富的生产动态资料判断井间砂体连通性,检验小层对比的可靠性,并修正前面的小层对比结果。

根据以下3种动态方法可以定性判断砂体的连通状况:①利用测压资料判断砂体连通性。新钻井中的超压层反映出新钻井与邻近注水井相连通,而衰竭层则反映了新钻井与邻近生产井相连通。②利用水淹层解释结果检验小层连通状况。渤海L油田油层见水基本来自注入水,油层见水后电阻率下降明显,从测井曲线上易于识别水淹层。新钻调整井油层发生水淹,反映出该井点与注水井连通。③通过产液/吸水剖面测试判断砂体连通性。由于储层的层间差异,厚层与薄层的贡献通常存在较大差异,根据这些差异并结合测试结果可以判断小层的连通性。注水井中厚层的吸水强度高,通常反映了其与相邻生产井主力小层的连通性,而注水井中薄层的吸水强度高,则反映了其与周边厚层的连通性。

1.4 其他信息的综合应用

小层对比是一项综合性较强的基础工作,尤其对于河流相储层。本次对比研究不仅应用了旋回分析、沉积相、动态资料,而且也充分应用了气云区外的地震资料以及流体性质等信息,这对于提高小层对比可靠程度,降低多解性有很大帮助。

1.4.1 气云区外的地震资料的应用

虽然气云区内地震反射能量弱,波组特征不清,但气云区以外地震资料品质相对较好,地震同相轴比较连续,各层系波组特征清楚,可以利用地震层位标定技术辅助检验层组划分对比的合理性。由于L油田地震分辨率的限制,本次研究更偏重于标定和检验油组层位的合理性,对于明下段、上馆陶组埋藏较浅的某些砂岩组也可利用该方法进行闭合检验,确保大层组分层的合理性,为更细一级别的对比奠定基础。

1.4.2 流体关系的应用

基于在同一小层内相邻井点的流体性质(气、油、水层)不能矛盾的原则进行井间对比,主要用于L油田明下段油气水关系相对复杂的L00~L30油组和馆陶组底部接触底水的L110~L120油组的小层对比,而馆陶组的多数油组烃类充满程度高,基本为油层,借鉴意义不大。

2小层对比成果及可靠性分析

按照先对比断块之间、后对比断块内部,先对比骨干剖面、后对比联络剖面,先油组闭合、后小层对比的次序分层次进行对比。本文采用“三步法”多信息小层对比技术,对L油田250余口井明下段和馆陶组的小层进行了划分对比,其中明下段划分为5个油组13个小层,馆陶组划分为8个油组34个小层。

通过新钻调整井随钻测压、水淹层解释以及示踪剂测试等动态资料验证,L油田主力小层砂体的对比关系可靠程度较高(图4),这部分储层储量约占油田储量的80%,是目前油田开发调整的主体;而对于非主力的薄砂层,其井间对比关系可靠程度相对较低,这部分是油田将来挖潜的重点,需要进一步研究其适用的对比手段。

图4 利用产液或吸水剖面测试验证小层对比结果

3结论

(1)对于渤海L油田这种长含油井段的河流相油田,采用“三步法”多信息小层对比技术是一种行之有效的小层对比方法,它是一个逐级深入、反复对比、有机结合的过程,对于动态资料不丰富的地区也有较好的借鉴意义。

(2)标志层识别是提高小层对比精度和可靠性的关键。在标志层较少的情况下,可以采用基于高分辨率层序地层学理论的中期基准面旋回分析法和动态资料识别法2种手段识别标志层或辅助标志层。

(3)运用储层沉积学指导小层对比是一项重要原则,即小层对比过程应遵循不同沉积相类型选用合适对比方法的原则,以相控对比方式指导井间对比,从而达到平面与剖面相一致。

(4)“平剖结合”、“动态验证”是提高井间小层对比的合理性和可靠性的重要手段。

[1]王渝明.陆相沉积地层油层对比方法[M].北京:石油工业出版社,2001:117-127.

[2]隋军,吕晓光,赵翰卿,等.大庆油田河流—三角洲相储层研究[M].北京:石油工业出版社,2000:80-85.

[3]邓宏文,王洪亮,李熙韶.层序地层基准面的识别、对比技术及应用[J].石油与天然气地质,1996,17(3):177-184.

[4]陈景山,彭军,周彦,等.基准面旋回层序与油层单元划分关系[J].西南石油大学学报,2007,29(2):162-165.

[5]郑荣才,彭军,吴朝容.陆相盆地基准面旋回的级次划分和研究意义[J].沉积学报,2001,19(2):249-255.

[6]朱强,毕彩芹.陆相地层精细对比方法及应注意的问题[J].油气地质与采收率,2001,9(3):27-30.

(编辑:杨滨)

Subzone correlation in L oilfield,Bohai water

Shen Chunsheng Luo Xianbo Meng Peng Wang Wei Wang Haigeng Xu Zhongbo

(Bohai Oilfield Exploration and Development Institute,Tianjin Branch of CNOOC Ltd.,Tianjin,300452)

As an oilfield of fluvial facies in Bohai water,L is characterized by low-quality seismic data in the target zones,long oil-bearing intervals and sparse key beds,in which it is difficult to make subzone correlation.Therefore,a method of three-step subzone correlation with multiple information integration was used to progressively subdivide the long oil-bearing intervals into subzone units and correlate them in L oilfield.According to a test by the field performance data,this method can effectively reduce uncertainty in subzone division and correlation and increase reliability in subzone correlation.

L oilfield in Bohai water;fluvial facies; key bed;three-step subzone correlation with multiple information integration

申春生,男,高级工程师,主要从事油田地质研究。地址:天津市塘沽区609信箱(邮编:300452)。E-mail:shenchsh@cnooc.com.cn。

2012-07-17改回日期:2012-08-22

——以吉木萨尔芦草沟组为例