输电线路杆塔接地设计

苏秀兰 凌 欢 何俊豪 张兴志 马 强

(成都桑莱特科技股份有限公司,成都 610045)

根据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高地区的高压线路运行总跳闸次数中因雷击引起的事故次数占 40%~70%。同时对雷击输电线路杆塔进行分析,降低杆塔接地装置的接地电阻,无疑是降低输电线路故障的一个有效途径[1]。遵循这一思路,在设计输电线路杆塔地网时,主要指标为接地电阻。根据杆塔所处的不同土壤电阻率,选取不同的接地电阻值。但是土壤会随温度、湿度、含离子量等不同变化,接地电阻并不稳定,有时会出现超标现象,最终造成雷击事故的发生。现以四川省甘孜州九龙县某220kV线路12基杆塔接地网的改造为案例,提出一种降低杆塔地网接地电阻、地电位和接触电压的方法,为输电线路杆塔接地设计提供参考。

1 工程概况

本线路位于四川省甘孜州九龙县,起于某水电站,止于九龙500kV变电站,同塔双回路架设,线路全长 9.473km。同时该线路还承担了其他两水电站的电力送出任务,线路重要性高。全线海拔高程在1988~2688m之间;为高山大岭和峡谷地形;沿线工程地质主要为半坚硬、坚硬岩类和松散岩类工程地质区;线路区域内年平均雷暴日为70天。线路于2006年开始设计,导线型号为LGJ-500/45,架设双底线,其中一根地线为OPGW光缆复合地线,另一根分区段分别采用 LBGJ-100-30AC及 GJ-80地线。线路于2008年中旬建成投运,在2009年7月30日以及9月28日两次出现雷击跳闸。根据对线路地理情况和雷击事故的分析,初步判定为杆塔接地网电阻偏高所致。

2 现场信息收集

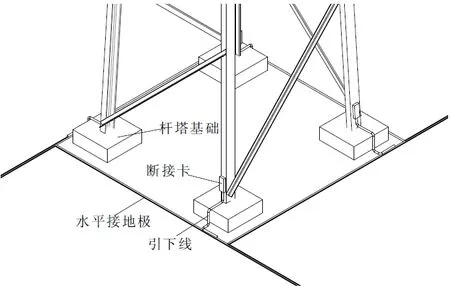

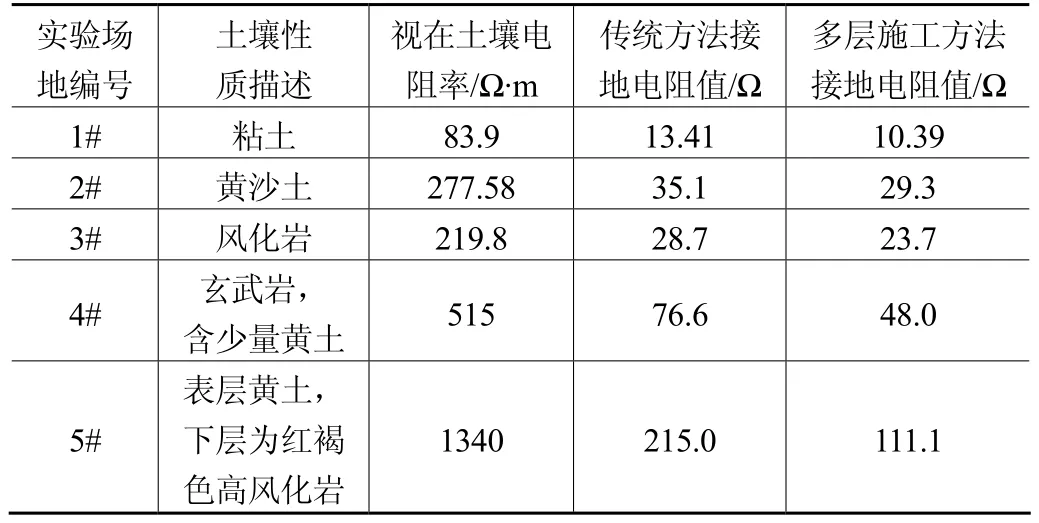

2009年 11月对该线路每基杆塔处土壤电阻率和接地电阻进行测试,发现有12基杆塔地网电阻不满足设计要求。测试时,将塔腿处断接卡与接地网断开进行测试。测试结果见表1。

表1 各基杆塔土壤电阻率和接地电阻测试值

3 接地解决方案技术分析

对现场踏勘后,查阅了以上12基杆塔的接地型式以及接地材料,提出以下3种解决方案。

方案 1:将原地网圆钢找出来,在其周围浇灌降阻剂。

方案 2:在原地网水平射线末端继续增加水平射线,其增加的长度需满足雷电流有效泄流长度,并增加一定数量的接地模块。

方案 3:采用新接地技术——降阻剂多层施工方法和增加水平射线、抑制环的接地技术。

3.1 方案1分析

由于塔基周围几乎是石头,大部分杆塔地处悬崖或边坡,在塔基基础建设时部分采用微爆破的方式。地网埋于土中已经几年,大面积开挖查找较困难,同时正处于冬季,部分塔基周围附近崖岩可见冰柱和冰块,将原地网完全挖出来不现实,故此方案不可取。

3.2 方案2分析

以N8为例,本基杆塔地网原设计如图1,水平环形边长为14m,水平射线长度为30m,做以下分析。

图1 原地网示意图

图2 方案3示意图

根据雷电流的冲击特性,接地极存在有效泄流长度,水平射线有效泄流长度 L≤2ρ0.5=92m(ρ为地网所处的土壤电阻率,实测值为2132Ω·m),故单根外延射线长度还可外延92-30=62 m。如增加接地模块,需要增加20个接地模块才能将接地电阻降低至设计要求。但现场勘察发现,本塔基处于边坡倾斜地带,周围为村民的房子,且有村民开垦的梯田式土地,不能随便破坏。水平射线增加太长受场地限制,其他塔基也存在类似问题。故建议单条水平射线增加的长度控制在10m以内,此种方法不是最优的改造方案。

3.3 方案3分析

结合项目特点,提出了方案3的解决思路:降阻剂多层施工方法和增加水平射线、抑制环的接地技术(图2)。确保改造后地网接地电阻满足设计要求,同时不影响周围村民的生产、生活。

1)降阻剂多层施工方法

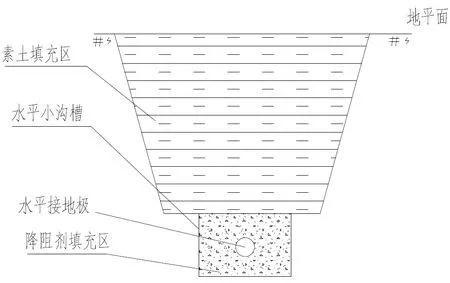

目前国内外常用的降低接地电阻的方法是在接地极周围使用低电阻物质——降阻剂,国内外文献对其研究非常深入,降阻剂是一种非常经济、有效的降阻材料。传统降阻剂的施工方法如图3所示,降阻剂和水按照重量比 2:1的比例调成浆状后浇灌于接地极周围,包裹直径约为100mm[4]。传统的降阻剂施工方法存在以下几个方面的问题。

(1)仅对接地极沟底极少部分土壤的环境进行改变。

(2)在高山上,施工取水不方便。

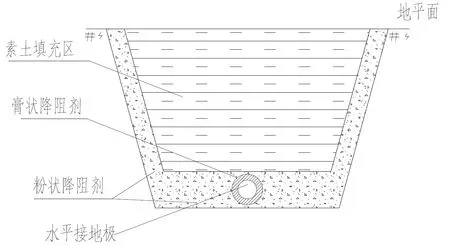

所以我们做了以下设计(图4),直接包裹热镀锌圆钢内层的降阻剂采用在生产厂已预制成膏状(降阻剂和水按比例调和后包装成形,原料配比做适当调整)的降阻剂,外层采用干粉降阻剂均匀倒入接地沟低部和沟壁,并回填素土夯实。整个施工过程无需水源,施工便捷。在多个实验场地进行了传统施工方法和多层施工方法的对比实验,8mØ10热镀锌圆钢,同等重量的降阻剂,分别按照图 3、图4所示的施工方法,并记录数据(见表2)。当土壤电阻率ρ>500Ω·m,采用多层施工方法后接地电阻降低越显著,多层施工方法可在传统施工方法上降低16.5%~48.3%。

图3 降阻剂施工剖面图

图4 降阻剂多层施工方法

表2 实验数据记录

2)地网结构设计

通常输电线路杆塔地网结构的设计,主要分为三种:水平环形、水平环形兼水平射线、带接地模块或角钢的水平环形兼水平射线地网。设计时主要考虑降低地网接地电阻来降低雷击的跳闸事故,从地网结构上考虑降低地网的地电位升,从而降低接触电压和跨步电压思考相对较少。认为输电杆塔一般建在山区,周围人畜较少。同时满足以下几点人畜才会发生触电事故。

(1)线路发生故障。

(2)杆塔附近产生电位分布。

(3)人又恰好进入杆塔附近危险电位分布范围内。

(4)通过人体的电流等于或大于人体允许通过的安全电流。

但是做为设计工作者,我们需要考虑更多问题,使设计在符合规范要求的情况下,做更多的创新和优化,使地网更合理、更安全。

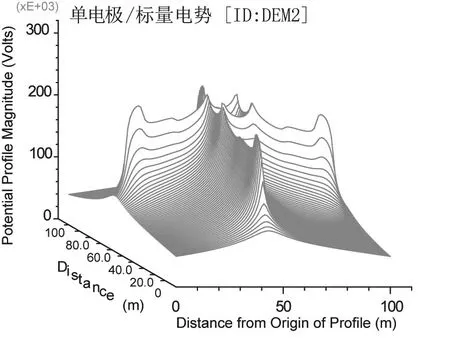

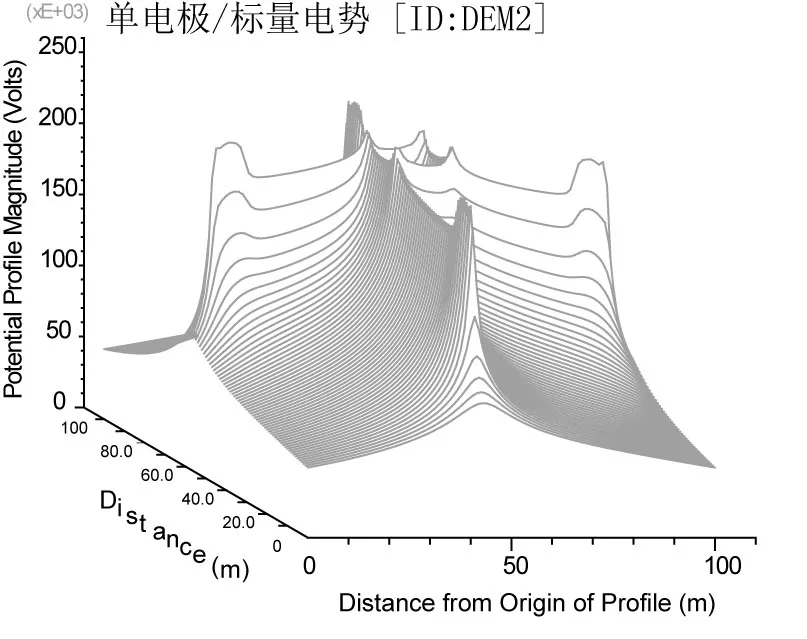

以 N8为例,根据理论推算,并采用上文所述的降阻剂多层施工方法,还需在原地网每条水平射线上增加 8m水平接地极才能将接地电阻降低至设计要求,用 CDEGS软件对其进行模拟。原地网采用 Ø10热镀锌圆钢,增加的水平射线周围包裹100mm降阻剂,地网注入电流I=10kA,输出如图5、图6所示。地网的地电位最大值发生在水平环形网四角和水平射线端部,接触电压最大值发生在水平射线端部,可见水平射线端部是最不安全的。

图5 地电位升示意图

图6 接触电压示意图

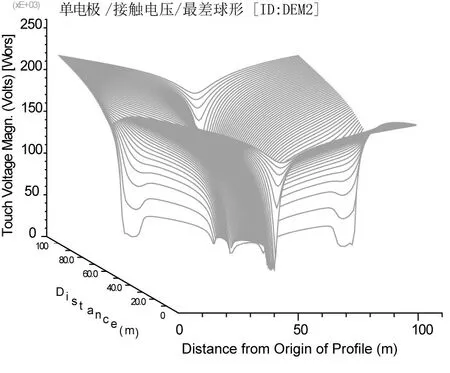

为了降低水平射线端部的地电位,对增加的8m水平射线进行结构的改变,总长度不变,将其端部做成直径为0.6m的圆环,如图2所示。用CDEGS进行模拟,输出图7、图8。从图中可以计算,采用了抑制环后,与以上设计相比地电位降低了5.91%,接触电压降低了 12.8%。地网结构的改变,发生雷电故障时,人畜经过杆塔更安全。故此方式在输电线路杆塔地网设计中可采纳,施工便利,地网更安全。同时可以以 8m水平射线、降阻剂、水平射线末端一个抑制环为一个组合体进行设计,减少设计的复杂性。

图7 地电位示意图

图8 接触电压示意图

3 工程实施情况

通过以上分析,比较了3种方案,方案3更合理,更具有可实施性和安全性。故对本条线路12基杆塔地网均采用方案3的方法,以8m水平射线、降阻剂、水平射线末端一个抑制环为一个组合体,将其布置在每基杆塔每条水平射线末端。根据杆塔原地网接地电阻、土壤电阻率、改造后最终接地电阻值等因素确定增加组合体的数量,理论计算后,每基杆塔地网每条水平射线端部增加组合体的数量为1~2组。改造后实测每基杆塔接地电阻值,均达到设计要求,而且效果较明显,具体测试数据见表3。该条线路经本次改造后,到目前为止,没有出现一次雷击事故。

表3 改造后接地电阻实测值

4 结论

1)土壤电阻率越高,降阻越困难,如果接地电阻不满足设计要求,线路杆塔更易遭受雷击事故。

2)在接地极长度相等,使用同等重量的降阻剂,采用多层施工方法与传统的施工方法相比,多层施工方法比传统施工方法的接地电阻降低16.5%~48.3%。

3)在输电线路杆塔设计中,由于地网端部地电位升较大,在其末端增加抑制环,可有效降低地网的地电位升、接触电压,使地网更安全。这种地网结构可应用到线路杆塔地网新建和改建的设计中。

[1] 何金良,孟庆波.降低线路杆塔接地电阻方法的探讨[J].电力建设,1996(4):48-51.

[2] 孙萍.220kV新杭线一回路雷电流幅值测试结果的统计分析[J].浙江电力,1994(2):17-26.

[3] DL/T 620—1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合[S].

[4] 陈范娇.风电场防雷接地技术设计[J].中国防雷, 2010(3):52-55.

[5] 川濑太郎,高桥健彦.图解接地技术[M].东京:科学出版社,2003:170.

[6] 何金良,曾嵘.电力系统接地技术[M].北京:科学出版社,2007:607.

[7] 徐志鸿,颜怀梁.接地降阻剂机理及用量研究[N].成都:四川工业学院学报 1991(1):42-49.

[8] 何岩,张永金,等.西北高土壤电阻率地区线路接地电阻的测试方法[J].电力建设,2011(9):33-36.