自媒体时代微博舆论场的建构与舆论自净

文/马晓虹

随着信息传播技术的飞速发展,通过网络平台获取信息的人数越来越多。据统计,截至2011年年底,中国网民数量达到5.13亿,互联网已成为覆盖率仅次于电视的大众传播媒体。一项来自《中国青年报》社会调查中心的报告显示,94.3%的人表示微博在改变自己的生活,87.3%的人会上微博了解大家对公共事件或突发事件的看法并发表意见,62.5%的人参与过微博上发起的寻人、祈福等公益行动。[1]同时,日益开放的媒介生态环境,使网民越过原来壁垒森严的传统信息发布门槛,通过微博等方式实现信息的获取、生产、分享和传播,自媒体特征更加明显。从2009年微博产生开始,至今中国微博数量已近3亿。这个庞大的数字向人们昭示,在自媒体时代,微博正以它的“微(威)力量”改变着人们的媒介生活,特别是在热点事件传播过程中,微博对事件的快速反应、传播过程中舆论场的形成以及传播效果的强势递进,正在颠覆着人们的传统媒介传播观念、媒介视域甚至交往方式,这也在某种程度上推进了公民社会建设的进程。

一、自媒体时代微博的信息发布与舆论场的形成

微博是微型博客的简称,也称迷你博客,源于美国,世界第一个微博网站Twitter(推特)于2006年3月诞生于美国。“在Twitter的示范效应下,2007年,‘叽歪’‘饭否’‘做啥’‘腾讯滔滔’等纷纷上线成为中国第一批微博网站”。[2]由于微博表达意见的口语化、碎片化的特点,使其更适应目前网络移动化的趋势,以140字符时刻更新信息,实现即时分享。微博是自媒体时代的代表,自媒体是指以个人传播为主的媒介,自媒体时代人人都有麦克风,人人都是记者,人人都是新闻信息的传播者。

我国目前正处于这样一个转型期,每个突发事件都可能涉及多方利益,事件的影响不可小视,而微博在各类突发事件、热点事件的传播中越来越多地充当了先行者的角色,往往一个突发事件刚一发生,最先做出反应的就是微博,人们可以利用一切可利用的便利条件,随时随地通过电脑、iPad、3G手机发布微博、关注微博,往往在短时期内就能使微博曝光的事件形成网上舆论并迅速发酵,出现舆论场。由于自身局限,在新闻发生的第一时间传统媒体往往缺位的情况下,微博就理所当然地成为第一信源发布的平台。

在2011年“7·23动车追尾”事故的报道中,微博发挥了它巨大的传播能量,改变着社会舆论的生成机制。7月23日20时34分发生的动车追尾事件,在21时01分就被以移动终端“现场直播”的形式发布:“童鞋们快救救偶吧!!!偶所乘坐的D3115次动车出轨叻!!!偶被困在近温州南的半路上叻!!”这位追尾事故亲历者的微博第一时间让突发事件以这样急迫的、令人震惊的微博语言迅速传布开来。过去人们习惯于从广播、电视、报纸等传统媒体上获得新闻信源的方式逐步被微博取代了,这个发布平台使信息发布的受限更小了,受众接收的空间更宽泛了,受众参与的可能性增大了,舆论生成和传播的影响扩大了。随着事态的发展,微博上的关注热点从“是什么”“怎么办”逐渐过渡到“怎么看”,其拐点是铁道部新闻发言人在新闻发布会上被问及为何救援结束后仍发现一名生还儿童时,其答复“这只能说是生命的奇迹”;至于为何要掩埋车头,他回应为“至于你信不信,我反正信了”,这种言论迅速引起了网友的质疑,网上舆论场由此形成。据2011年12月23日人民网资料显示,仅新浪微博和腾讯微博对此事件的贴文数量就达到2823515+6842000。[3]

这种针对热点事件迅速形成的网络舆论的聚集,一方面容易形成向心的舆论合力,当众多的微博在网上发出相似的声音时,就会使微博对事件的传播重点转向“怎么看”,在这个过程中网络意见领袖的推动作用会显现出来。在动车追尾事件中,舆论几乎一边倒地对铁道部对事件信息透明度的掩盖做法发出谴责之声。此时在舆论场的中心地带恰有名人参与意见表达,《南方周末》记者鞠敬,知名媒体人黄健、关翔等个人微博引用了《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第四章第二十四条的内容:“因事故救援、尽快恢复铁路正常行车需要改变事故现场的应当做出标记,绘制现场示意图,制作现场视听资料,并做出书面记录。任何单位和个人不得破坏事故现场,不得伪造、隐匿或者毁灭相关证据”,[4]质疑铁路部门的做法。这些意见领袖的言论也为这种向心力的形成起到了助推作用。

同时,我们也看到,微博舆论场在形成向心力之后,随着事件调查的深入、报道的纠偏,包括传统媒体舆论引导功能的发挥,微博舆论场又会出现离心现象,经过一段时间的持续热度之后,舆论的发散现象开始出现。由于微博本身的字数限制,加上微博传播主体表现出来的情感性和随意性,微博舆论场中的舆论热度不会一直持续,会逐渐冷却,直至新的舆情事件发生后才会再度升温。

基于以微博为代表的网络舆论场的重要性日渐凸显,有学者认为网络已成为一股重要的“主流”建设性力量。但不可否认的是,微博舆论场中的舆论与传统媒体中的舆论相比有时有更多负面的作用,好在微博能够利用自身传播速度快、影响受众广等优势,与传统媒体形成互动。在此过程中,两个舆论场互动中有互制,从而完成舆论的净化,达到正确引导的目的。

二、微博与传统媒体舆论场的互动与互制

自媒体时代舆情的源头和发展呈现出多元化和复杂化的特点。传统媒体在与自媒体争夺舆情源头首发方面已明显不占有优势。《中国社会舆情与危机管理报告2011》中记载,2010年138起影响较大的社会舆情事件中,22起舆情事件由微博首次曝光,占据全年总数的16%,[5]并且,2010年大部分社会舆情事件中均有微博的介入。特别是在突发和热点事件传播过程中,微博往往会迅速成为舆论中心。从保证公民意见表达的渠道畅通以及舆论秩序的合理合法角度上,微博对突发事件和热点事件传播形成的舆论场要有一个合理的引导,使自媒体在缺乏主动的议程设置及把关人的情况下,确保舆论的走向不会偏离正确的轨道。这时传统媒体的及时跟进起到了至关重要的作用。

尼尔·波兹曼曾说过:“我们可以了解来自世界各地对于各种事件的片断报道,因为我们拥有适用于报道这些片断的多种媒体。”[6]如今,在多种媒体形式中,微博正是适用于报道这些片断的媒体形式之一。以人民网人民微博为例,在微博这个板块就有“实时播、转发/评论排行、微访谈、微直播、媒体报道”等11个点击链接,充分显示出微媒体发布信息、传播舆论的多样性。日本地震引发福岛核电站事故,曾引起中国很多城市陷入抢盐风波中,其根源来自于一条“吃碘盐可以防辐射”的谣言,谣言产生的源头极有可能是几个人的无意之词,但经过网络传播的发酵,就迅速蔓延成为一股风潮,此时无良商人借机助燃谣言之火,在一些不明真相的微博博主大量转发之下,社会上迅速掀起了抢盐风波。面对这次危机事件,传统媒体吸取了“非典”报道的教训,迅速发声,刊发了来自卫生、发改委等部门的权威辟谣,对事件发生之初的微博第一舆论场中的舆论进行了有效引导,形成传统媒体第二舆论场,迅速化解社会危机,引导舆论的正确走向。同时,此危机的迅速化解,还得益于微博在回应传统媒体时起到的关键作用。微博中更多出现了对抢购食盐这种做法的质疑和劝阻,一些博主理性分析了碘盐防辐射没有科学根据的道理,微博舆论场和传统媒体舆论场形成了互动,使舆论朝良性的方向转变。

发生在2011年西安市未央区第一实验小学的“绿领巾”事件,是微博形成舆论场之后,传统媒体与之互动互制的典型事件。该校的一位老师称,为鼓励一部分学习、思想品德表现稍差的学生上进,学校为这些孩子发放了“绿领巾”。这个做法引起了家长和部分孩子的不满,认为这是一种歧视。此事件经媒体报道后在网络引发了大量的关注,清华大学科学技术与社会研究所副教授蒋劲松在微博上贴出自己戴着绿领巾参加学术报告的照片,态度鲜明地反对区别对待学生的做法,引起网友的广泛关注。一些草根博主更是加入到讨论的行列,新浪和腾讯等网站显示,“绿领巾”事件已成为微博关注的热门话题。对此,相关教育部门及时作了回复。该事件自10月18日被媒体报道以来,舆论关注度一度走高。在事件发展过程中,传统媒体发挥了较大的推动作用,

在10月18日当日即推升此话题成为热点事件,传统媒体的广泛关注迫使当地相关部门进行了危机应对。央视主持人白岩松在电视节目中戴绿领巾声援学生,称“叔叔和你们都戴过‘绿领巾’,但不代表我们差”;《人民日报》发表相关评论《请摘掉功利教育的“绿领巾”》。传统媒体的评论极大地支撑了社会舆论的主要导向,也推动了此事件在更高层面上的回应,教育部有关负责人表示坚决反对学校以任何方式对未成年学生进行所谓的“好”与“差”的区别。

微博作为个人意见表达的平台,拓展了言论空间,但也有人担忧,正因为微博的个性特征明显,极易变成个人情感的渲泄地,甚至是偏激、谩骂、攻击的言论滋生地。因此,只有正确认识和利用微博舆论场,借助传统媒体的主流引导功能,在两个舆论场之间找到互利的平衡点,才能有效提升传统媒体和网络媒体的舆论引导力。

三、微博意见领袖的群体力量推进舆论场的自体净化

意见领袖作为群体在微博上发表相关信息和意见,成为微博舆论生成和转化的关键所在。微博中的意见领袖在现实生活中往往也是意见领袖,他们具备广阔的媒介视野,拥有较深厚的媒介素养,对一些事件的分析比一般草根博主要深透,因而也极易形成理性的认识和深刻的见解,进而得到普遍的关注和拥趸,成为微博舆论场中坚实的群体力量。由于微博话题的弥漫性特征突出,因此很难形成话题的聚合效应,但有了微博意见领袖的参与与引导,微博话题也极易得到引爆,发生剧烈反应,引发舆论共振。此时作为微博上少数的弱势声音会更加弱化,直到被淹没,这是微博自体净化功能的作用。

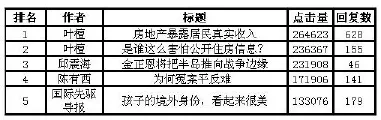

人民网舆情频道有每日舆情监测,把热门跟帖和意见领袖的帖子的前五名进行公布,如2012年3月21日公布了意见领袖博文的前五名[7]:

?

上表中意见领袖的博文点击量居前的都是围绕一周以来的网络热点话题展开的,如房价问题,网友在微博中的讨论非常激烈,而意见领袖则以较为理性的分析把舆论引向深入,可以看出一个舆情事件发生后,经过微博舆论场的舆论聚合后,意见领袖在其中的舆论引导作用凸现,使微博舆论场的舆论净化度提高,舆论热度会逐渐降低,危机舆情最终得以化解。

自媒体时代,信息的发布和分享变得无限便捷,而信息垃圾也越聚越多。以微博为代表的自媒体已经对人们获取信息的目的造成了实质性的改变。中国社科院在《中国新媒体发展报告2011》中指出,微博对新闻的舆论传播产生了革命性影响。革命性体现在哪里?笔者认为是受众获知信息已不再是唯一目的,获知真相是基本要求,获得深刻见解是终极目的。这些在微博传播中通过具有专业素养的意见领袖的主流意见表达可以满足受众的心理期待,可以净化微博的舆论环境,可以提升媒体的舆论引导力,所以也印证了尼尔·波兹曼的观点:“某个文化中主流的媒介对于这个文化精神重心和物质重心的形成有着决定性的影响。”[8]

从微博舆论场舆论生成与传统媒体舆论场的互动到微博舆论场的自身净化,微博在追踪热点事件、畅通民意表达渠道、实现舆论的良性传播方面发挥了重要的作用。但在这个过程中,我们也应该看到,微博的自媒体性与舆论的公共性之间要形成和谐的关系还有许多值得思考的问题。

舆论由宽入深的问题。微博中的舆论往往形成速度快,影响范围广,也因为它的媒介限制,使得舆论的宽度有余而深度不足。对一个公共事件往往话题分散,短时间内难有核心舆论形成,难以深度挖掘。因此,在微博舆论的形成和流播的过程中,要充分利用意见领袖的作用,加强意见领袖的政治素养和媒介素养培养,强化他们的社会责任意识,让他们利用好这个意见表达的平台,这应是一个解决此问题的有效方法之一。

舆论的生态治理问题。网络永远不可能从始至终只有一种声音表达,否则就不是互联网了。在热点事件的传播过程中,众声喧哗之时,观点交锋之际,也是舆论多元格局形成之时,所以如果任凭负向舆论的肆意传播,对主流舆论的引导作用是个冲击,特别是微博的舆论生态问题更是当下一个应高度重视和亟待解决的问题。笔者认为应从社会生态和文化生态两方面入手,建立合理的生态机制。要有健全的管理机制,包容不同意见和声音,让多元舆论共生互制;同时一个合理的社会生态应是宽严有度的,谣言、攻击、谩骂也应得到净化。互联网从来不缺社会名人和文化名人的参与,微博应更好地借这些名人的文化影响力,以主流文化价值观影响微博的舆论环境,搭建一个良好的文化生态平台,可以利用文化学者、知名专家、政务微博博主的知名度和影响力大做文章,逐渐实现舆论的生态平衡。

舆论的理性回归问题。微博上形成的舆论有时情感随意性很强,个体的感性表述随处可见,不乏有冲动的、过激的、攻击的言论出现。因此,怎样让公共理性战胜个体的冲动,这是一个有待引导的问题。过去的一年中我们说得最多的是“围观改变中国”,微博的主体和受众在围观中形成的意见,在参与意见表达时有可能是大多数的意见左右了思维,此时传播学上的“沉默的螺旋”理论就会发生作用。因此,公共理性的尽早回归也意味着微博的舆论能够尽早实现净化。

自媒体时代到来后,微博的力量已不容忽视。其在信息发布的快捷便利性,在民意表达的畅通灵活性以及舆论影响的广泛深远性上,是其他传统媒体无法企及的,也正因为如此,微博的舆论生成与演变、微博的舆论场的建构和功能有特殊的模式,人们应充分认识到它在建设和谐的社会舆论环境、传播主流舆论上的作用,利用好这一自媒体形式。同时,也应把握微博与传统媒体之间的血脉联系,不能厚此薄彼,让微博与传统媒体在互动互制时实现舆论场的自身净化,让微博的舆论功能充分展现,让微博走得更远。

[1]王聪聪.民调:94.3%青年表示微博已改变自己的生活[N].中国青年报,2010-08-24

[2]尹韵公.中国新媒体发展报告(2011)[M].北京:社会科学文献出版社,2011:159

[3]祝华新,单学刚,胡江春.2011年中国互联网舆情分析报告[EB/OL].http://yuqing.people.com.cn/GB/16698341.html

[4]曹刚.名人微博关注事故调查[N].新民晚报,2011-07-25

[5]谢耘耕.中国社会舆情与危机管理报告2011[M].北京:社会科学文献出版社,2011:375

[6]尼尔·波兹曼.娱乐至死[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:8

[7]何新田,张俊明.意见领袖博文推荐.[EB/OL].http://yuqing.people.com.cn/GB/212786/17451824.html

[8]尼尔·波兹曼.娱乐至死[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:9-10