全息审查偏离法

——一种可普适的谎言识别方法

羊芙葳

全息审查偏离法

——一种可普适的谎言识别方法

羊芙葳

说谎是对交际的偏离,必然留有可察、可查的“偏离”迹象。用于甄别谎言的全息是有关言者、社会、语境、所在言语片段的全息。全息必须真实、正确;全息不一定要“全”,只要够用就行,但一定要够用。如果被发现的偏离全部在全息中找到了其存在的正常性、合理性,那么,该偏离就被说明并非说谎性偏离,被鉴定的言语对象因此被认定为“实话”;如果言语中被发现的偏离有且至少有一项与全息形成矛盾、冲突,那么,该偏离就被全息证实的确是“偏离”,被鉴定的言语对象因此而被认定为“谎言”。谎言的全息审查偏离法为谎言识别提供了一种新的思路、新的方法,其过程可以用文字描述、固定,经得起推敲与反证,具有普适性与操作性。

谎言;识别;全息;偏离

已有的谎言识别方法,有的已完成其历史任务,譬如原始社会、奴隶社会和封建社会初期依靠神明显灵的“神识法”;有的是对人性的摧残,譬如以肉刑或变相肉刑、精神折磨为主要手段的“刑识法”;有的难免主观,如单独的观察法与逻辑推理法;有的存在适应范围的限制,如陈述有效性评估技术是专为儿童设计的,笔迹分析法只能用于书面谎言,区别事实和幻想的“真实监控”法对很久以前的事件不具有操作性,借助设备的“仪器识法”与催眠法不适合无辜的老百姓。[1](104-108)面对多因素、强干扰的环境与心理素质高、自控能力强的谎者,上述识别方法都显得无能为力。本文旨在探索一种无环境、对象、条件限制,有科学基础、有操作性、有灵活性、解释力强的谎言识别方法,即——全息审查偏离法。

一、全息审查偏离法的理论基础

所谓全息,是指整体上的任何一部分或母系统中的任何一个子系统,都包含着整体或母系统的全部信息。这一概念源于光学全息术,它是英国物理学家盖柏和罗杰斯1948年发明的。运用这种技术拍摄成的全息照片的任何一个部分,在激光的照射下仍然可以复现原来照片上物象的全部信息。20世纪70年代,生物学家张颖清发现了生物全息律——即生物体上部分与整体之间存在着的对应关系使生物体很像一幅全息照片。1985年,吕国欣提出全息论的理论雏型:一切物质系统都是全息系统;不同的全息系统具有不同的信息结构,同时也是一个全息的发送系统。[2](83-86)施启良认为,全息论的核心是系统全息律;系统全息律就是系统和子系统之间的相征性,具体来说就是系统和子系统、子系统之间,过程和子过程、子过程之间以及系统和过程之间,一方的性质、状态特征能在对方得到映现,从而可以在对方获取自己的信息。[3](55)其中,能映射母系统整体特征的基本单位,可称为“全息元”;全息元具有多级层次性,即子系统的不同全息元,映射不同等级的母系统。[4](14)

按照全息思维方法观察,言语是一个多层级的全息系统。组成言语内容的言语单位,从音节依次到词、短语、句、段,低一级的言语单位组成高一级的言语单位,组成的方式是一种否定之否定的不断复制式的全息递归方式;同一层次的言语单位具有相同的结构模式与结构信息。另外,言语的过程,是对思维过程的全息重演;而每个人对同一类事件的思维反应,都是同一种反应过程的重演;每个人的言语行为模式,都是对自己过去模式的重演。所以,每个人的言语行为模式,如说实话、说谎话的模式,表情、表意、表态的模式,都是有规律可寻的。

局部的言语是所在言语整体的全息元。局部言语与局部言语之间的关系存在着个体与个体之间的全息对应关系,时时对应,处处对应,传递着相同的信息。如果存在时空上的冲突现象,那么,一定是言者的生理、心理或表达环节出了问题。其中,言语与言语是同级全息元,言语与非言语行为是不同级的全息元,所以,上下句之间的自相矛盾现象比言语、非言语行为之间的矛盾现象更加突出、鲜明地反映出言语的非常态。

言语是语境的全息元。言语的生成、发出与理解都离不开语境,言语是对语境的浓缩反映、对语境潜在信息的显化,所以,如果言语背离了语境,排除掉言者的认识局限性问题,剩下的就是言语的真伪问题。

言语是言者的全息元。每一句现实的言语都是一个独立的全息元,逻辑地隐含了言者全部的本质信息,都具有其必然存在的理由,都是言者潜在信息的外化、展现。言语的指征,包括实话的指征、谎话的指征都不是言者能够全部控制得了的,因为这些指征是言者所有信息在外部的反应,浓缩着、散射着当时言者的身心状态。

言者是社会的全息元。相对于社会来说,社会是一个大的全息体,人是其中的一个全息元。因此,人属于社会,人的状态与社会的状态是全息对应的关系。特定时空环境下,每个人的身心、言语信息应该与社会的各种潜显信息存在同步、统一的关系。只是因为每个人在社会全息网中所处的地位与作用不同,而接发信息的内容与方式不同而已。所以,如果言者表现出与社会不相融合的信息,那么,一定是全息元——言者出了问题,譬如说言者与社会的全息程度不高,言者全息的方式歪曲了事物的真相,等等。而言者出了问题,言者的全息元——言语必然存在问题。

谎言也是一个全息系统,它与实话并列为言语系统的一个子系统,谎言全息现象是言语全息现象的一个实证,同时又有它自己的信息结构与发送方式。从言语发展的形态来看,谎话高于实话。因为实话是一种常态的、普通的言语现象,谎话是一种异态的、特殊的言语现象。谎话以普通的言语为基础而又脱胎于普通的言语,它必然包含普通言语的共性,又具有谎言独特的个性。它与实话具有同一性,因此具有相同的结构模式与过程模式,这正是谎言识别的难点所在。它与实话又具有差异性,是与实话性质完全相反的另一种言语,必然与实话有着截然不同的结构与过程,这又正是谎言可识别的原理所在。

二、全息审查偏离法的操作步骤

用全息审查偏离法识别谎言可分三步走,即:首先,通过观察捕捉言者的“偏离”;然后,尽可能多地把握言者的“全息”;最后,用全息审查偏离的性质。

1.发现偏离

“偏离”是对规律、规范的违反。世界上有多少种规律、规范,就有多少种偏离。说实话是言语交际的起码要求,说谎是对交际的偏离。任何偏离必然留有可察、可查的“偏离”迹象,说谎也不例外。

(1)对知识的偏离

知识的范围很广,不仅包括知识中最重要的部分——科学技术知识,还包括人文社会科学知识,日常生活和工作中的经验和知识,人们获取、运用和创造知识的知识;随着知识经济理论的逐渐发展,知识被归纳为四种类型:事实知识、原理知识、技能知识和人力知识[5](103)。

任何事物的存在、发展、消亡与新生,都要遵循一定的规律。所有事物,都在规律的制约之中。这些规律,是事物本质的“全息”。如果出现了违背规律的现象,即出现了对规律的“偏离”、对“全息”的偏离,必然有某种原因,不会有无缘无故、无根无据的偏离。交际者的言语内在地包含了当时当地当境所有的显性、隐形的知识,也应该有意识、或者无意识地遵循了当时当地当境所有的应该遵循的规律,反之,如果出现了对某种知识的偏离,只有三种可能:(1)无知——不具备某种知识;(2)无能——无法掌握某种知识;(3)无法自圆其说——所说的根本不存在。如果能够排除前两种情况,那么,就是第三种情况——言者说了谎。

理论上来看,世界上的事物是无限的,事物的规律也是无限的,因此,知识也是无限的。而对于有生之年的任何个人来说,掌握的知识永远是有限的。个体获取知识的条件与渠道不同,认识到的知识的层面与深度也不同;调度和运用知识的能力不同,把握到的全息与捕捉到的偏离也不同。实际生活中,人们大多是跟背景相同或相似的人打交道,拥有相似或相近的全息,无需付出太多的认知努力即可发现他人的偏离。

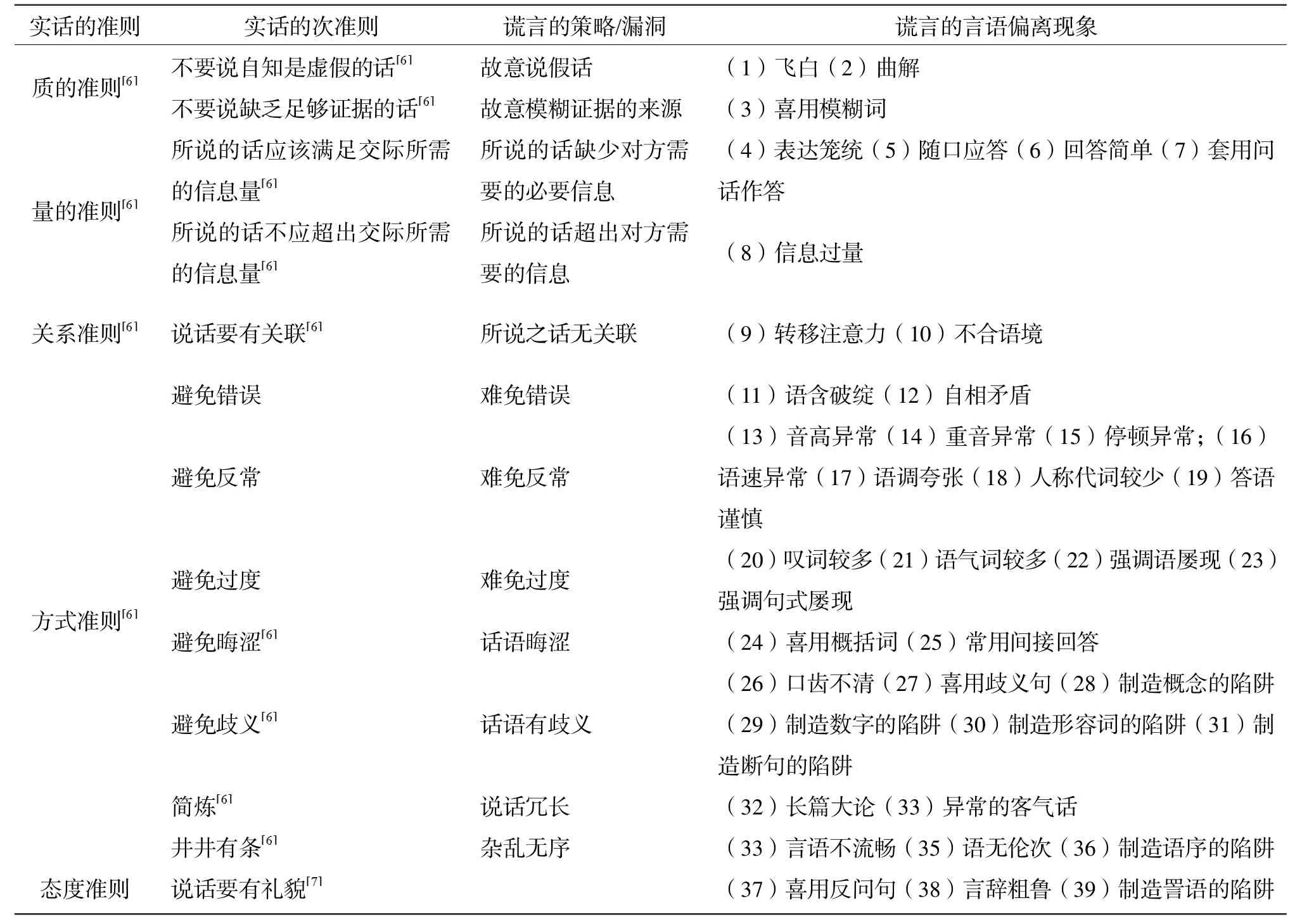

(2)对言语的偏离

信息操控理论认为,欺骗的信息源自发送者对会话的基本规则的违背,使其偏离了理性的和合作性的行为。按照格赖斯的发现,人们在交际过程中,对话双方似乎在有意无意地遵循着某些原则,以求有效地配合从而完成交际任务[6]。谎者无法真诚,所以无法或无能遵守这些原则。我们经过长期的观察与验证,发现了谎言的39种言语偏离。合作原则并不能全部解释这些偏离。这说明,格莱斯的四个准则、九个次准则并未完全涵盖实话的所有原则。以谎言为突破口,当能发现以实话为研究材料所不能发现的语言现象与语言规律。我们再补充上利奇的礼貌原则[7]作为态度准则,然后补充出方式准则的三条次准则:(1)避免错误、(2)避免反常、(3)避免过度,就可以把我们观察到的言语偏离现象都纳入表中的相关项目了。由此,我们得出表1,以作为判断说谎性言语偏离的参考标准。

(3)非言语行为的偏离

非言语行为包括所有无声而有形的现象,即与言语同时或单独使用的手势、身势、面部表情、对话时的位置和距离,等等,与言语同时或单独表示某种意义,传达某种信息、感情或态度。

不管是什么类型的谎言,通常都有准备、思考、观察、紧张、矛盾、逃逸等非言语行为指征;被动型的谎言,谎者在眼部、脸部、手部、嘴部、腿脚部、头颈肩部、腰背等部位总要留下这样那样的指征;主动型的谎言,谎者侧重于“蒙蔽”与“误导”的策略,尤其表现在眼睛、神态、注意力、关系与态度的误导上。

谎言的“零偏离”,即谎者没有留下任何言语的、非言语行为的线索,给人的感觉与讲实话完全无异。零偏离者其实并不是真的没有任何有关谎言的线索。谎者的言语可能找不出任何破绽,非言语行为看不出任何反常的细节,但谎者其实还是有很微妙的观察、思考、抑制的痕迹,因此,可以说,绝对的“零偏离”是不可能存在的。只有相对的“零偏离”——同样一个话轮,不同天赋、素质,经受过不同训练的人“看”到的东西是不一样的。只有没有观察到的“零偏离”,没有完全不留痕迹的“零偏离”。

2.把握全息

在谎言的识别过程中,不能只用一种思维方法、一种辨别策略;不能只注意其中一种指征、一个指征,要进行全方位思考,运用“全层思维”——所有层次并用的思维,考虑到对象的所有层次、性质;运用动态立体思维——考虑到时空中的各种要素及其相互结构,尽可能全面把握对象的各种信息[8](156-157)。参照的全息元越多,范围越广,则可依赖的价值越大,可靠性越强。

如上所述,言语是言者的全息元,言者是社会的全息元,言语是语境的全息元,局部的言语是所在言语整体的全息元,那么把握全息,相应地包括四个方面:

(1)把握社会的全息。诸如社会常识、社会心理、社会习俗、社会历史、社会现状等凡是有关社会的知识、经验。

(2)把握语境的全息。诸如有关言伴语境、言内语境的信息。

表1 谎言的言语偏离现象

(3)把握所在言语整体的全息。诸如言语行为、言语方式、言语内容、非言语行为等传递的信息。

(4)把握言者的全息。诸如言者的经历、身份、个性与说话习惯等。经历包括直接经历与间接经历;身份包括性别、年龄、出身、受教育情况、地位与影响力等因素;个性包括性格、人格、气质、价值观等因素;习惯包括说实话的习惯与说谎话的习惯。

人的全息是动态的、无穷的,把握全息的方法是运用全息科学方法——通过部分揭示整体性质、由有限认识无限的方法[9](28)。如果与言者有日常的交往,可通过平时的了解积累对方方方面面的深层次信息;对于没有日常交往机会的言者,如果有时间条件的话,可以利用档案、博客、论坛留言等文字材料探索对方的全息;对于陌生人,可通过有目的、有策略的聊天在短时间内粗略把握其内心体系与交往模式。根据个人的条件与能力,尽可能地得到多少是多少,得到的全息越多、越全面,结论离真实的距离越近。

总之,为了提高识谎的准确率,我们要尽可能多地把握言者整体的、内在的、本质的信息。谎言越复杂,隐蔽性越强,需要的全息也越多。当然,把握的全面度与深度取决于我们自身的能力与可依赖的外部条件。事实上,日常生活中,我们所需要的全息要求也并不高。关键是要有这么一个意识——把要识别的言语放在全息的背景下去检验,其真实性就有可能昭然若揭了。

3.用全息审查偏离

被发现的偏离,其真实性具有或然性,即偏离可能是真实的,也可能是非真实的。出现后者的原因有:

(1)可能是甄别者的偏见、错觉或错误所致。人都有认识事物的主观性与局限性,对于具体环境中的具体个人而言,尤其如此。

(2)也可能是言者的个性所致。人的常态与偏离具有独特性,一个人的常态,有时候恰恰是其他大多数人的偏离;一个人的偏离,有时候恰恰是其他大多数人的常态。

(3)也可能是其他与偏离有伴生关系的因素所致。常见的有:

1)生理因素。如:高血压或肺结核(脸红)、更年期(声高气急)、重感冒(不停咳嗽)、亚健康(气色晦暗、情绪低落)、心脏病(心跳过快)、血铅过高或肾阴虚(出虚汗)、多动症(小动作不断),等等。

2)心理因素。如:紧张、不安、尴尬、局促、羞愧、委屈、害怕、焦虑、感动、激动10种情况。

3)语言因素。如:语言障碍、语言表达能力低下等,有声音异常(声音的质量、音调、音量、共鸣、长短或组合的产生缺乏或异常)、清晰度异常、流利度异常3种情形。

4)还有可能是因为某种突发因素、偶然因素造成。偶然因素对于言者来说是突发性因素,对于甄别者来说是意料之外的因素。譬如言者刚刚看到的一个东西,听到的一个电话,接到的一个短信;听者的一个否定性反应、抵制性反应——都可能改变他的心情,导致他的言行偏离。

如果只看到事情的表面现象,以我们的习惯思维来判断言语的虚实真假,我们很容易迷惑其中,找不到出路。“全息审查偏离法”是指发现偏离以后,根据相关的全息审查偏离的真伪性,从而推导出言语真实性的谎言识别方法。用于甄别谎言的全息是有关言者、社会、语境、所在言语片段的全息。如果言语中被发现的偏离全部在全息中找到了说谎以外的原因,即被证明其存在具有正常性、合理性,那么,该偏离就被全息证“伪”——说明实质上并非说谎性偏离,被鉴定的言语对象由此被认定为“实话”[10]。如果言语中被发现的偏离有且至少有一项与全息形成矛盾、冲突,即其存在确具有反常性、不可能性,那么,该偏离就被全息证“实”的确是“偏离”,被鉴定的言语对象因此而被认定为“谎话”。

人们不可能掌握全部的全息,偏离的甄别也不需要所有的全息。在全息审查偏离法中,全息必须真实、正确;全息不一定要全,只要够用就行,但一定要够用;全息越多、越直接、越确定、越典型、越本质,结论越可靠;当全息之间互相矛盾时,让全息互相PK,看何者占优势;在全息不够的情况下,要创造条件了解全息。

三、甄别实例

例1——真病还是假病?

(一)甄别对象:

“我头晕、恶心、肚痛,我病了,我要回家。”

(二)背景

女孩九九,9岁,厌恶寄宿生活。三年级时,一到学校,就打电话给妈妈,说是头晕、恶心、肚痛,无法正常上课;可是一接回家里就喜笑颜开、活蹦乱跳;先后到5家医院做各式检查,都未检查出病因。

(三)甄别过程

1.发现偏离

(1)九九的情况明显偏离了人们有关疾病的常识。

①生病的人一般精神不好;尤其是孩子——可九九的精神状态很好。

②疾病不会随着地点而转移——可九九在家没病,一到学校就有病。

③头晕、恶心、肚痛一般不是什么大毛病,常规治疗一般能解决问题——可是九九似乎打针、吃药都不管用。

(2)九九的情况明显偏离了九九的全息。

④九九的身体向来很好。出生以来几乎没得过什么毛病,只是偶然感冒、拉肚子,一般吃点药就会好。

⑤九九的父母所在家族成员无器质性疾病史,无遗传性疾病史,无疑难杂病史。

(3)九九的话明显偏离了言语的趋利避害原则。

⑥九九的话违背了说话人的利益。九九是个爱学习、要强的孩子,她知道一说不舒服,妈妈就会带她去看病;一看病,就会缺课;缺课就会影响成绩,而且评不到“班级之星”;九九也怕打针吃药,因为她怕痛,也知道各种药物的副作用(妈妈曾经反复强调过)。

⑦九九的话违背了听话人的利益。这几个月是妈妈最忙的时候,每天不得不加班到深更半夜,根本没有精力顾及其他。

2.调动相关全息审查以上7项偏离

①某些阵发性的疾病不影响病人的整体状态;有些孩子患某些疾病,精神状态依然很好。

②病人对疾病的感觉受心情的影响。心情好时,可能忘记身体的感觉;心情不好时,可能放大不适的感觉,尤其是孩子。九九对寄宿生活存在排斥心理,所以一到学校,就感到很不舒服;九九很珍惜在家的短暂时光,所以,一到父母身边就忘记了身体的不适。

③头晕、恶心、肚痛不仅是许多常见病的共同症状,比如:感冒、肠炎、胃炎、血铅中毒等,也是许多疑难杂病的共同症状。慢性疾病拖上几个月不愈是完全可能的事情。

④以前身体不好,不能说明现在身体一定得好。

⑤家族无相关病史,不能保证本人不得某病。

⑥此偏离恰是谎话的反证:对于九九来说,摆脱寄宿生活的愿望不至于使她宁愿长期打吊针、吞苦药。

⑦此偏离是谎话的第二个反证:九九年龄虽小,却是妈妈的“贴身小棉袄”,她知道这段时间妈妈要对工作全力以赴,最怕家人节外生枝。九九不会自私到因想赖在妈妈身边而装病。

3.支持实话的其他全息

①九九向来是个诚实的孩子。知道说谎是会受谴责的,以前很少有说谎话的时候。

②九九是个懂事的孩子。知道父母对自己的爱,知道自己的叫苦给工作繁忙的父母带来了极大的困扰。

③九九肚痛时出冷汗,是妈妈亲眼所见。而在不热的时候“出汗”是伪装不来的生理现象。

④九九诉苦称病的时候,找不出任何言语的、非言语行为的偏离。

(四)验证

九九妈相信了我们的推定,带九九去找了当地最有名的中医,中医判断为湿热过重,吃了十五副中药,依然没好;九九妈怀疑我们的结论有误,我们说还是相信孩子吧。她带孩子到一家专门的儿童医院做了胃镜,诊断结果为“十二指肠球炎、慢性胃炎”,后经两个月的西医治疗后痊愈。

例2——真人还是假人?

(一)背景

2005年1月14日晚上,河南省焦作市温县农民王堤,喝了半斤白酒后,骑着一辆无牌两轮摩托车回家,与沁阳市农民范众驾驶的无灯、无照三轮摩托车迎面相撞。双方都因受伤被送进医院,范众被鉴定为轻伤,王堤被鉴定为右锁骨骨折。警方现场勘查后认定王堤应负主要责任,范众负次要责任。第二天,王堤不顾家人和医生的规劝,偷偷跑出医院,神秘地失踪了。温县警方在网上向全国发出协查王堤的通报。7月6日,王堤被抓获、接受提审并很快认罪,然而,警方觉得这个王堤的供述很可疑。

(二)甄别过程

1.发现偏离

①常情的偏离:这只是一起普通的交通事故,王堤为什么走向逃亡之路?

②副言语的偏离:王堤被提审时,游离的眼神似乎在躲避着什么。

③言语的偏离:王堤供述的情况虽然与现场情况一致,但有不少难以自圆其说的问题。譬如:肇事车辆明明是银土色125型的“中裕壶”,王堤却说是红色125组装车:肇事受害方是尚乡村人,犯罪嫌疑人错说成李大人村人;明明交通肇事都是交警部门处理的,王堤却说是经过本村一个人调解的。经调查,王堤所说的那个人根本就没有进行过调解。

2.调动相关全息审查以上3项偏离

①正常人在正常情况下不存在背离趋利避害原则的情况——而此次交通事故后果不严重,处理结果不会很严厉;王堤清楚并且承担得起此次事故相应的惩罚;待罪逃亡则无法回家,要过东躲西藏、担惊受怕的日子;一旦落网,将承受更严厉的法律惩罚。

②眼神游离是说谎的典型指征之一。

③王堤的供词违背常理:一般来说,车主应该知道车辆的颜色与型号;当事人应该关注并记住受害人的身份;当事人应该了解调解的细节。

3.支持谎话的其他全息

王堤有个弟弟叫王铭,两人年龄接近,长得特别相似;王铭已有两年未回家。

(三)结论

逃亡、被提审的“王堤”与交通肇事的“王堤”不是一人。

(四)验证

将“王堤”押解到县医院拍片检查发现,这人根本就没有过锁骨骨折现象。找来“王堤”所在村的熟人进行辨认,证实在押的是王堤的亲弟弟王铭。

原来,王堤的肇事车辆系他偷的,因怕警察发现自己的偷车罪行,王堤不顾伤情逃离家乡。而王铭竟是一个情节恶劣的强奸幼女犯,因为担心别人会认出自己,王铭拿走了王堤的身份证。不想,王堤又因交通肇事出逃。警方在查验身份证时,误将王铭当作王堤抓获。害怕暴露真实身份的王铭只好硬着头皮将哥哥犯下的交通肇事罪揽下,企图金蝉脱壳,既替哥哥顶了罪,又掩饰了自己的重罪。

结 语

一句谎言包含了所在谎言片段的信息,包含了所在言语片段的信息,包含了言者的全部信息。我们在识别谎言时,可以从部分推出整体,从部分推出部分,从整体推出部分,从已知推出未知。不是简单地推广,而是逻辑地推广。谎言的全息审查偏离法为谎言识别提供了一种新的思路、新的方法。虽然我们永远不可能了解某人、某物或某事所有的全息,但了解到某个具体谎言的全息背景,是完全可能的;偏离是显化了的潜信息,我们完全有可能通过直觉或者观察捕捉住;用全息审查偏离的思路是符合逻辑规律的,结论可信、可靠;其过程可以用文字描述、固定,经得起推敲与反证。无需任何仪器设备,适合任何环境、任何个人,具有普适性与操作性。

[1]羊芙葳.人类谎言识别的历史演进[J].湖南农业大学学报,2009,(5):104-108.

[2]韩振来.现代全息理论介绍[J].济南大学学报,1990,(00):83-86.

[3]施启良.全息论研究展望[J].科学技术与辩证法,1991,(2):54-55.

[4]陈传康.全息学与全息地学[J].科学技术与辩证法,1990,(5):13-17.

[5]曾建明.知识主管:21世纪知识社会的新领袖[M].长春:长春出版社,2002.

[6]Grice H P.Logicand Conversation[M].Cambridge:Cambridge University Press,1975.

[7]Leech G.Principles of Pragmatics[M].London:Longman,1983.

[8]严春友.精神之谜——全息精神学[M].北京:中国社会科学出版社,1991.

[9]严春友.论科学的全息性[J].科学学研究,1989,(2):28-36.

[10]廖开洪.含混研究的现状、问题与展望[J].湖南师范大学社会科学学报,2011,(4):135-138.

Holographic Review Deviation——A Kind of Operational Lies Identification Method

YANG Fu-wei

Telling lies is the deviation of the communication,and has some deviation signs which can be found and observed.Holographic used to screen the lies is the holographic related with speaker,society,situation and related speech clips.Holographic must be real and correct,and the holographic doesn’t need to be“comprehensive”,but must be enough.If all the observed deviations are found to be normal and rational in the holographic,those deviations are determined not to be the lie deviation,and those identified target are determined to be truth.If the deviations included in the speech are found to be contradict with holographic,which are confirmed to be deviation by holographic,so the identified speech target are confirmed to be lies.The holographic review deviation of lies provides a new concept and method for lie identification,and the process can be described and fixed by the word,can be analyzed and proved,and has the universality and operability.

lie;identification;holographic;deviation

羊芙葳,华中科技大学博士,湖南警察学院副教授(湖南 长沙 410138)

(责任编校:文 建)

2011年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“谎言的识别研究”(11YJA740108);湖南省教育厅科学研究项目“谎言的全息对照识别法研究”(10C0131)