学生生活满意度及其影响因素

——多水平分析研究

周钧毅,叶一舵

(福建师范大学教育学院,福建福州 350007)

学生生活满意度及其影响因素

——多水平分析研究

周钧毅,叶一舵

(福建师范大学教育学院,福建福州 350007)

通过对11所中学2 471名学生的调查,对社会支持、积极应对和心理健康对学生生活满意度的影响作用进行多水平分析结果表明:(1)在个体层面,学生社会支持和积极应对对生活满意度存在显著影响,学生的社会支持、积极应对水平越高,其生活满意度也越高;(2)在团体层面,学校总体心理健康水平对学生的生活满意度存在显著的跨层影响作用,学校心理水平越高,其学生的生活满意度越高。

社会支持;积极应对;心理健康;生活满意度

Andrew和Withey于1976[1]年提出,生活满意度是主观幸福感的第三个维度,是对生活质量的整体评价。根据美国心理学家Diener的定义,生活满意度指的是个体根据其设定的标准对自己在持续的一段时间内的生活质量作出的总体主观评价成分[2]。

生活满意度受到诸多社会和心理因素的影响,如压力、社会支持、应对方式和情感状况等。其中社会支持作为个体面临生活压力或事件时的一大缓冲和调节因素,其对生活满意度的影响得到了研究者的广泛关注。社会支持指的是个体接受其他个体、团体物质上、情感上和信息上的帮助[3]。以往的研究结论支持社会支持对生活满意度存在的显著影响这一论断;Weiss研究表明,个体只有在得到社会支持时,才有可能获得较高的幸福感[4];Kahn与Antonucci也指出社会支持是主观幸福感的重要影响因素之一[5];池莉萍的研究发现,人际支持是影响生活满意度的重要因素[6];张磊等人对中国老年人的社会支持和生活质量进行研究后发现,社会支持对老年人的生活满意度有显著影响[7]。

除了社会支持这一外在因素,个体内在因素也会影响个体生活满意度,作为个体内在主观能动因素之一,应对方式对其的影响亦不可忽视。应对方式是个体在面对压力情境和事件时所采取的认知和行为方式[8]。面对外界应激时,个体不同的应对方式会导致截然不同的心理反应[9],从而影响个体的情感状态,并最终影响个体对自身生活满意度的评价。国内外的研究都支持两者间的显著联系:Furnham的研究表明应对能力在一定程度上能够预测生活满意度;庄凡、胡海清对扬州高校大学生的生活满意度及其影响因素进行调查,发现积极应对方式是影响生活满意度的重要变量[10];杨海荣的研究也表明,初中生生活满意度与积极应对呈显著正相关[11]。

积极心理学的研究发现,心理健康是主观幸福的重要影响变量,不同角度的研究也都表明二者存在密切联系:沃建中等在对高中生的问卷调查中发现,高中生心理越健康其主观幸福感得分也越高[12];而刘芳等则从内隐社会认知的角度出发研究二者的关系,同样发现内隐和外显的幸福感分别是内隐和外显心理健康的显著预测变量[13]。作为主观幸福感的认知成分,生活满意度和心理健康之间的关系自然也受到研究者们的注意,Huebner等对青少年生活满意度的相关因素研究发现,心理健康水平越高的青少年,其生活满意度水平也较高[14];余强、金怀伟对成都高中生进行调查,发现高中生生活满意度与心理健康大多数因子存在显著的负相关[15];方晓义、蔺秀云等人对流动人口生活满意度的研究表明,生活满意度与心理健康具有显著相关[16]。以上针对不同群体的研究结论都充分证明心理健康和生活满意度存在显著相关,但需要特别点出的是,目前关于两者关系的探讨只局限于在个体层面,尚未有研究探讨团体层面的心理健康水平对个体生活满意度的影响作用。

以往的研究表明:(1)在个体层面,社会支持和应对方式会对生活满意度产生显著影响;(2)在团体层面,虽然尚未出现关于心理健康对生活满意度跨层影响的研究,但是个体层面的研究已经发现心理健康和生活满意度之间有显著相关,凭日常生活经验不难想象,由于生活满意度受到个体所处的环境因素的影响,因此作为环境因素之一的团体心理健康水平也不可避免地会对生活满意度产生影响。

基于上述分析,文章旨在探讨中学生社会支持和积极应对方式对生活满意度的影响,并且就学校层面的心理健康水平对个体层面的学生生活满意度的跨层作用进行分析。所需验证的假设如下:(1)学生所获得的社会支持对其生活满意度有着显著影响;(2)学生积极应对水平对生活满意度有显著预测作用;(3)学校层面的心理健康水平对个体层面的学生生活满意度有显著影响。

1 研究对象与方法

1.1 样本

抽取福建省内11所中学的2 417名中学生,所调查学校的学生人数从48人到559人,平均219.73人,标准差为197.37。其中男生占54.7%,女生占43.2%,性别信息缺失占2.2%;年龄从12到21岁,平均15.09岁,标准差2.36;初一学生占20.8%,初二学生占21.8%,初三学生占15.3%,高一学生占17.8%,高二学生占18.3%,高三学生占6%。

1.2 测量

生活满意度:采用Diener等(1985)[17]编制的生活满意度量表(SWLS)。该量表共5个条目,全部为正向题,采用5级评分,从“非常不同意”到“非常同意”分别记作1~5分,总分越高说明对生活越满意。本次调查中该量表内部一致性系数为0.80。

社会支持:选用肖水源编制的社会支持评定量表[19]。该量表共10个条目,包括客观支持、主观支持和支持利用度3个维度。根据城市中小学中农民工子女的实际情况,本研究对量表中的一些条目进行了改动。如将第2题的“住处经常变动,多数时间和陌生人住在一起”改为“多数时间和同学们住在学生宿舍”;将“和同学、同事或朋友住在一起”改为“和亲戚、朋友或老师住在一起”;将原先第4题的“同事”改为“同学”等。改动后的量表共包括11个条目,此11个条目的总分被作为学生社会支持的得分。本次调查中该量表内部一致性系数为0.74。

积极应对:采用姜乾金等编制的特质应对方式问卷(TCSQ)[18]。此量表共20个条目,包含积极应对(PC)和消极应对(NC)两个维度,各含10个条目;从“肯定不是”到“肯定是”采用1~5五级记分。本次调查中NC和PC的a系数分别是0.742和0.615。本次调查中,仅使用(NC)维度得分作为学生积极应对得分。

心理健康:采用华东师范大学心理学系周步成教授根据日本铃木清等人编制的《不安倾向诊断测验》修订而成的心理健康诊断测验(MHT)[19],该量表适用于我国小学中高年级至中学阶段学生。此量表共100个条目,包含有学习焦虑倾向、身体症状、孤独倾向等8个维度。本次调查中,该量表的内部一致性系数为0.912,各维度的内部一致性系数为0.627-0.774。在本研究中,将各学校所有学生的心理健康得分的总平均数作为该校心理健康得分。

1.3 分析方法

由于学校整体的心理健康水平描述的是一个学校的整体特征,属于学校层面的变量,而学生生活满意度、社会支持和积极应对所描述的是学生个体的特征,属于学生个体层面的变量,所以将采用多层线性模型对数据进行分析。为了使对截距项的解释具有意义,同时减小变量之间的共线性,在分析中将第一水平的预测变量均按照总体均值进行了中心化(grand centered)[20]。为了验证上述假设,分别建构如下三个具有多水平嵌套结构的模型,用多水平分析方法对其进行分析,所有操作均在HLM6.08和SPSS16.0上进行。

模型1:以生活满意度作为因变量,构建一个零模型,分析因变量是否存在显著的学校水平变异;模型2:在零模型的基础上,在学生水平加入社会支持一个预测变量的两水平模型,分析社会支持对学生生活满意度的影响;模型3:在模型2的基础上,在学生水平再加入积极应对这个预测变量,形成在学生水平具有两个预测变量的两水平模型,分析积极应对对生活满意度的影响;模型4:在模型3的基础上,考虑学校水平的预测变量学校心理健康水平对第一水平随机截距的影响,分析其对学生生活满意度的跨水平影响。

2 结果

2.1 描述统计量

第一水平变量的描述性统计量结果,见表1。

表1 第一水平变量间相关系数、均值和标准差

表1呈现的结果表明,社会支持与积极应对、生活满意度存在显著的正相关(0.290**,0.328**),积极应对和生活满意度存在显著的正相关(0.296**)。

另外,对第二水平的描述性统计分析表明,11所中学的学校心理健康水平的平均值为39.477,标准差为2.778。

2.2 多水平分析结果

首先构建一个不含任何预测变量的零模型(fully unconditional model),并计算因变量生活满意度的组内相关系数(intra-class correlation,ICC),以此检测学校水平变异量占总变异量的百分比程度。分析结果,见表2。结果表明ICC=U0/(R+U0)=0.143 56,即学校水平的变异占总体变异量的14.356%,并达到0.001的显著性水平,说明因变量生活满意度在学校水平存在着及其显著的变异[21],在零模型情况下,生活满意度水平1的残差为19.237。本研究将在此零模型的基础上,对前文定义的3个模型依次进行分析。

表2 模型1(零模型)方差成分表

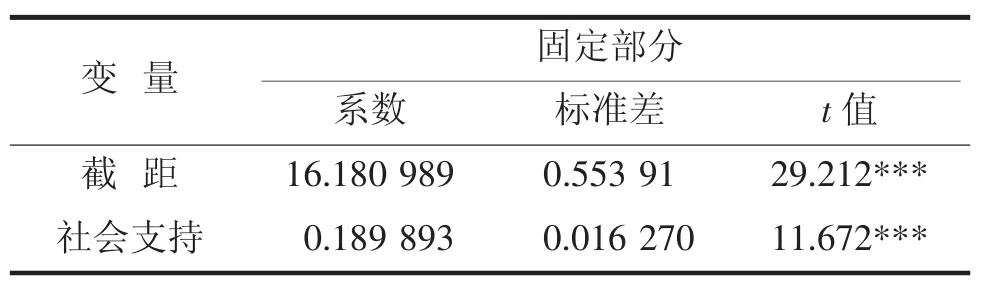

对模型2的分析结果,见表3。结果表明,社会支持对生活满意度有显著的正向预测作用(γ10=0.190,Se=0.016,t=11.672,p<0.001)。另外,针对随机部分的参数估计结果表明,在截距项上存在着学校水平的显著差异。加入社会支持后,生活满意度水平1的残差为17.338。

表3 社会支持对学生生活满意度影响的各参数估计结果

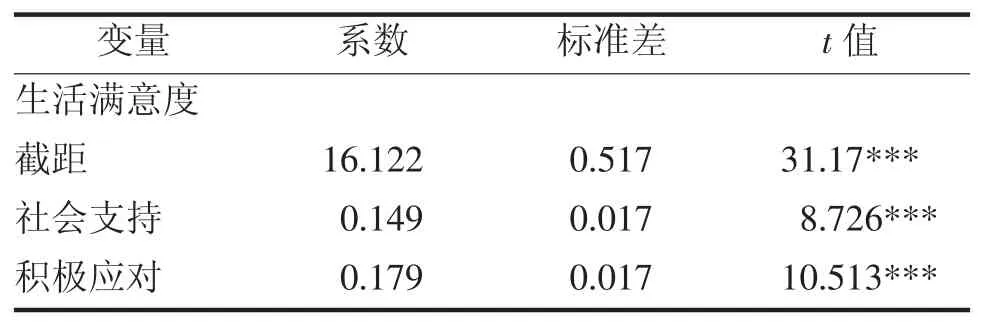

在模型2中加入积极应对(模型3),结果,见表4。

表4 社会支持与积极应对生活满意度影响的各参数估计结果

表4的结果表明,积极应对对学生生活满意度有显著的正向预测作用(γ20=0.179,se=0.017,t=10.513,p<0.001)。针对随机部分的参数估计结果表明,在截距项上依然存在着学校水平的显著差异。加入积极应对后,生活满意度水平1的残差为16.374。

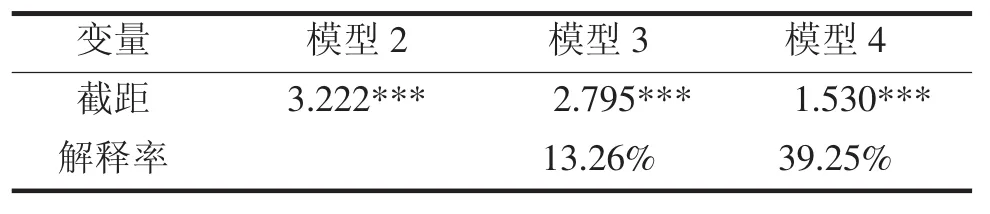

从水平1随机部分的参数估计结果可以看出,在模型1中加入社会支持为预测变量之后(模型2),生活满意度的第一水平残差从19.237减小到17.338,说明社会支持解释了第一水平变异量的9.87%((19.237-17.338)/19.237);在模型2中加入积极应对之后(模型3),生活满意度第一水平残差从17.338减小到16.374,说明积极应对解释了第一水平变异量的5.01%((17.338-16.374)/19.237)。截距部分的第二水平随机部分的估计结果,见表5,可以看出,水平1的两个预测变量解释了学校间截距变异量的13.26%((3.222-2.795)/3.222)。

表5 自变量对学校间截距差异的解释

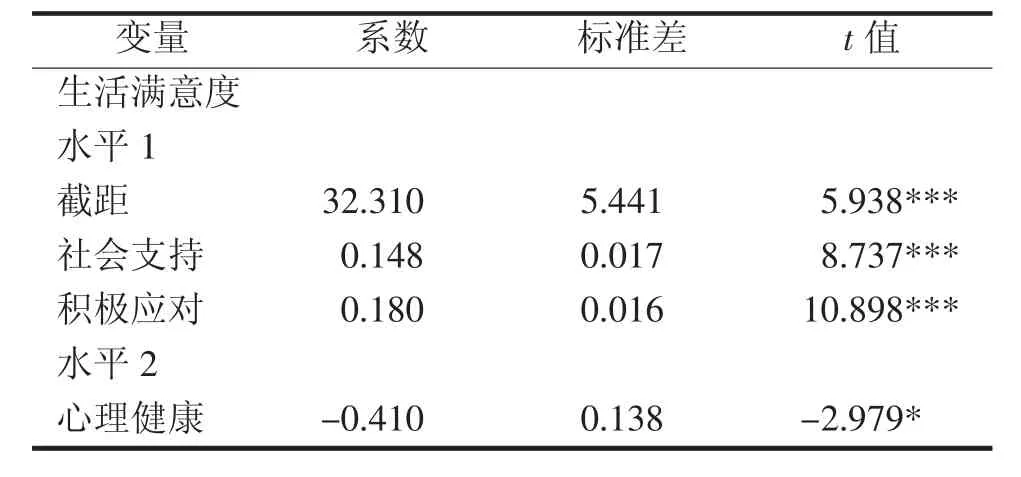

在模型3的基础上,加入水平2的预测变量,学校心理健康水平(模型4),结果,见表6。

表6 学校心理健康水平对学生生活满意度的跨水平作用参数估计结果

从结果可以看出,学校心理健康水平越高,学生整体上的生活满意度也就越高(γ01=-0.410,se=0.138,t=-2.979);同时,在考虑了水平2的学校心理健康水平之后,水平1的两个自变量依然对因变量有着显著的预测作用(γ10=0.148,se=0.017,t=-8.737;γ20=0.180,se=0.016,t=-10.898)。在考虑了第二水平预测变量学校心理健康的影响后,能够解释生活满意度在学校水平39.25%的变异((2.795-1.530)/3.222),见表5。

3 讨论

研究得到预期的结果,基本上支持了前文提出的假设,验证了社会支持和积极应对对生活满意度的影响,同时也说明了团体水平的心理健康对生活满意度有显著地跨层影响。

对个体水平模型的分析可以发现,个体的社会支持对生活满意度有显著影响,社会支持水平高的学生其生活满意度也较高,这与以往的研究结论相同。应激生活事件往往会引起个体不同程度的焦虑和压力,从而引发负性情感体验,同时削弱对生活满意度的评价。相反,充分的社会支持能够为个体提供物质或信息的帮助[22],提升个体的自尊、自信和归属感,缓冲面临压力时的应激反应,增加健康的行为模式和正性情感,从而提升个体的生活满意度水平。另外,研究结果也验证了积极应对对生活满意度存在显著影响。王极盛[23]等认为,较多地使用解决问题和求助等积极应对方式的中学生拥有更高的幸福感水平,这也许是因为面对生活应激事件时倾向于采取积极应对方式的个体更有可能促成问题解决和缓解压力,使得个体能够体验到自己对环境的控制力,提高其对自身能力的评价,从而增加个体的正性情感水平,进而使个体拥有较高的生活满意度。

对学校水平的特征影响模型分析结果表明,个体的生活满意度水平受所在团体的心理健康水平的影响,心理健康水平越高的学校,其学生的生活满意度水平越高。这一结果可以用环境对处于其中的个体的影响作用来解释,在心理健康水平高的学校,学生所处的生活、学习环境必然会有更积极的氛围,同学之间也会有更多的良性互动,更好的人际关系,因此在面对应激事件时也将获得更多的同伴支持,减小应激事件的负面影响,所以将拥有更高的生活满意度。

本研究运用多水平分析方法(HLM)对学校水平变量--学校心理健康的影响作用进行了分析,此种数据分析技术能够将以往单一水平的回归分析无法处理的团体水平变量整合进个体水平,同时分析两者的相互作用,这是本研究相比于以往研究的一大特点,但是本研究依然不可避免地存在缺陷:由于仅以在校中学生为研究对象,研究的外部效度如何仍有待进一步研究;另外,在团体层面上,本研究仅考虑心理健康这一变量,是否仍存在其他未考虑到的拥有显著影响作用变量也是日后研究需要进一步回答的问题。

[1]吴明霞.30年来西方关于主观幸福感的理论发展[J].心理学动态,2000,8(4):23.

[2]Shin D C,Johnson D M.Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life[J].Social Indicators Research,1978,5:475-492

[3]朱卫红,李明富.三类家庭初中生社会支持与应对方式的比较研究[J].健康心理学杂志,2003,11(1):38-39.

[4]Weiss R.The provisions of social relationships[A].In:Rubin Z,ed Doing unto others Englewood Cliffs,NJ;Prentice Hall,1974:17-26.

[5]Hahn R L,Antonucci T C.Convoys over the life course:Attachment,roles,and social support[M].New York:Academic Press,1980:253-286.

[6]池莉萍,辛自强.幸福感:认知与情感成分的不同影响因素[J].心理发展与教育,2002(3):27-32.

[7]张磊,李立,张景霞.老年人社会支持情况与生活质量的关系[J].中国临床康复,2004,8(12):2378-2379.

[8]佟月华.大学生应对方式与心理健康的关系研究[J].中国行为医学科学,2004,13(1):94.

[9]张丽.残疾人社会支持应对方式和生活满意度[J].中国康复理论与实践,2008,14(9:):892-893.

[10]庄凡,胡海清.大学生生活满意度、自尊、应对方式的调查及研究[J].南京小庄学院学报,2008(5):84-88.

[11]杨海荣,石国兴,崔春华.初中生应对方式与生活满意度心理健康的相关研究[J].中国行为医学科学,2005,14(2):116-117.

[12]沈丽,向燕辉,沃建中.高中生主观幸福感与自我控制、人际交往及心理健康关系[J].中国健康心理学杂志,2010,1(7):837-840.

[13]刘芳,李维青,买跃霞.主观幸福感与心理健康关系的内隐社会认知研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(4):470-473.

[14]Huebner E S,Drane W,Valois R F.Levels and demographic correlates of adolescent life satisfaction reports[J].School Psycholo-gy International,2000,21(3):36-39.

[15]余强,金怀伟.高中生生活满意度及其与心理健康的关系[J].医学与社会,2007,20(9):46-48.

[16]方晓义,蔺秀云,林丹华,等.流动人口的生活工作条件及其满意度对心身健康的影响.中国临床心理学杂志,2007(1):31-34.

[17]Diener E,Emmons R A,Larsen R J,et al.The satisfaction with life scale[J].Journal of Personality Assessment,1985,49(1):71-75.

[18]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[M].北京:中国心理卫生杂志社,1999.

[19]周步成.心理健康诊断测验手册[M].华东师范大学心理系内部资料,1991.

[20]张雷,雷雳,郭伯良.多层线性模型应用[D].北京:教育科学出版社,2003.

[21]温福星.阶层线性模型的原理与应用[D].北京:中国轻工业出版社,2009.

[22]张丽.残疾人社会支持、应对方式和生活满意度的关系[J].中国康复理论与实践,2008,14(9):892-893.

[23]王极盛,丁新华.初中生主观幸福感和应对方式的关系研究[J].中国公共卫生,2003,19(10):1181-1182.

〔责任编辑 石白云〕

Middle School Students’Life Satisfaction and its Correlates

ZHOU Jun-yi,YE Yi-duo

(College of Education,Fujian Normal University,Fuzhou Fujian,350007)

Based on the survey data collected from 2471 students nested in 11 middle schools,the effects of social support、positive coping style and mental health on the relation of life satisfaction were tested.Hierarchical Linear Models(HLM)revealed that(1)social support and positive coping style affected students’life satisfaction significantly,the greater the students’social support and positive coping style,the greater the life satisfaction of theirs.(2)Schools’mental health,as a school level contextual characteristic,had a significant cross-level effect on students’life satisfaction.Students were supposed to take higher life satisfaction as their school had a higher mental health.

social support;positive coping style;mental health;life satisfaction

TG23

A

1674-0874(2012)06-0073-05

2012-09-18

周钧毅(1987-),男,福建福州人,在读硕士,研究方向:心理健康教育。