空间对地观测与新一代数字地球

◎ 中国科学院对地观测与数字地球科学中心主任 郭华东

对地观测是数字地球的重要基石,其在全球范围内蓬勃发展的同时,亦促进了数字地球的发展,新一代数字地球概念正在形成。

一、空间对地观测发展态势

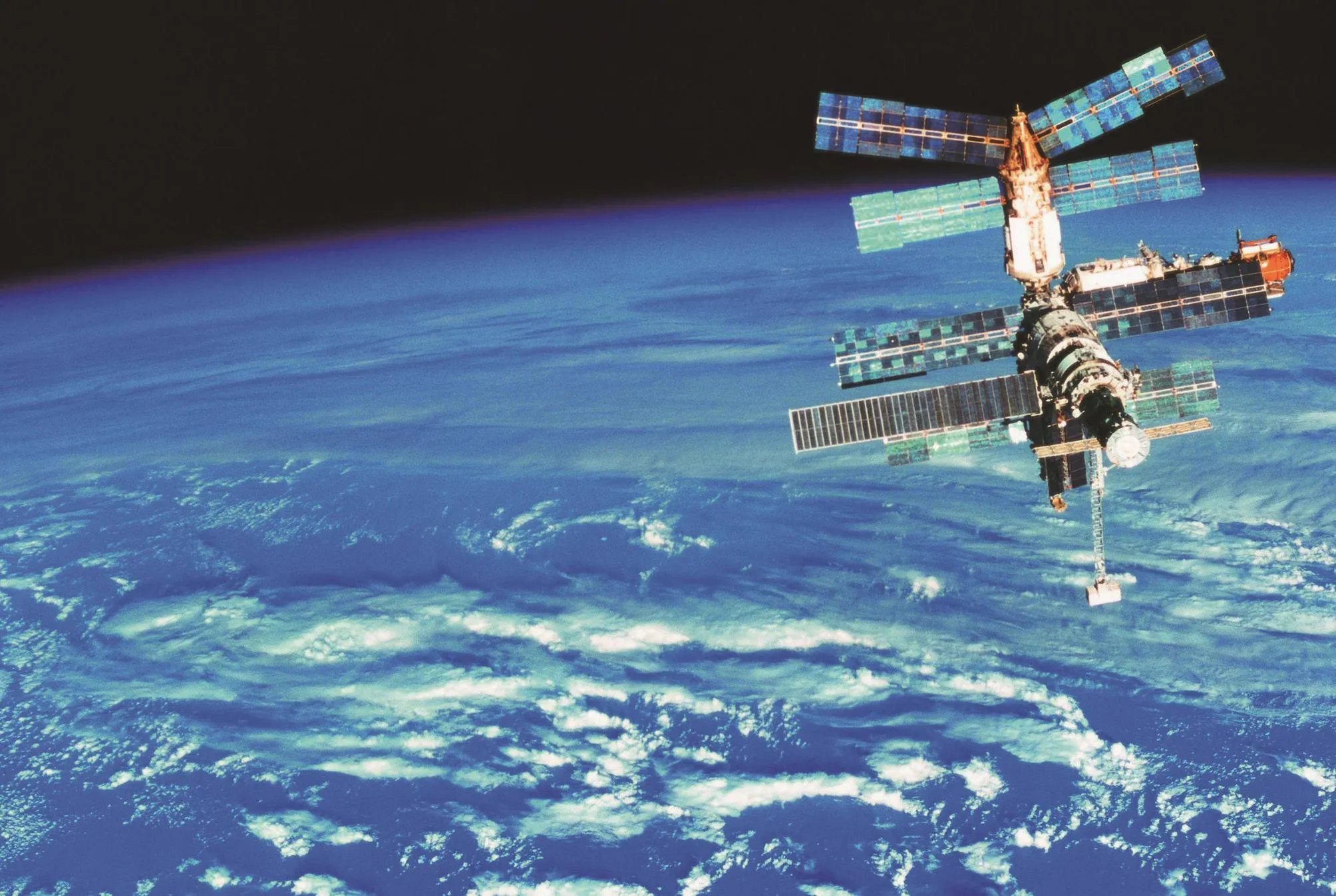

空间遥感技术自1962年诞生以来迄今已50周年。半个世纪来,全球已发射了500余颗对地观测卫星。进入新千年后,卫星产业呈快速发展趋势,各国政府和国际组织都强烈意识到空间对地观测的重要性,投入大量资金发展各类应用卫星。

国际上几个主要的空间大国在持续不断发展卫星对地观测计划。过去十年,美国很重视大气层观测,发射的一系列对地观测卫星中用于大气观测的卫星占据重要地位。欧洲空间局的卫星对地观测计划分为两部分,一部分面向科学观测,一部分面向需求。近年来俄罗斯开始在对地观测领域活跃起来,形成了应用于科学的卫星计划。日本的对地观测一直保持强劲的发展势头,在国际对地观测技术领域扮演着重要角色。印度虽为一发展中国家,但已形成有特色的卫星对地观测计划。

地球观测组织(Group on Earth Observations,GEO)在制定和实施《全球综合地球观测系统(GEOSS)十年执行计划》7年来,面向建立一个全面协调、发展和可持续的地球观测系统以协调全球资源和地球观测活动,更好地认识地球系统,为决策者提供从初始观测数据到专业应用产品的信息服务的理念,已取得很大成就。目前由89个国家、欧盟和64个国际组织参加的GEO已构成空间对地观测的强大力量和组织体系。对地观测数据共享与服务作为GEOSS建设的核心内容,在优选的九大应用领域中发挥了重要作用,包括:防灾减灾、人类健康、能源资源管理、气候变化、水资源环境、气象、生态系统、农业、生物多样性等。

二、我国的空间对地观测发展

历经30余年的发展,我国在对地观测卫星研究中取得了长足的进步,对地观测技术发展较为全面,已形成资源卫星、环境卫星、气象卫星、海洋卫星等国家主体卫星对地观测计划,同时形成了北斗导航卫星系统。

我国正在推出和形成一系列新的对地观测计划,如:包括天基、临近空间和航空系统在内的高分辨率对地观测计划。未来十年,中国将迎来对地观测新的发展机遇。不仅如此,我国十分重视开展国际合作,接收国际上先进的对地观测卫星数据。接收的数据覆盖中国陆地和海洋全境,同时可以接收覆盖亚洲70%地区的数据。这些数据的取得,为今后开展的“数字亚洲”、“数字地球”奠定了良好的基础。

纵观全球的发展,大数据和大数据背景下的数据密集型时代正在向我们走来。

三、面向2020的新一代数字地球

在对地观测发展的基础上,10多年来数字地球取得了长足的发展。国际数字地球学会是在中国、加拿大、美国、日本、捷克等10多个国家科学家的共同倡议下,由中国科学院发起,并联合国内外相关机构成立的非政府间国际科学组织,总部设在北京。在“数字地球”理念的指导下,学会在促进国际学术交流与项目合作,推动“数字地球”技术在国民经济和社会可持续发展、环境保护、灾害治理、世界遗产与自然资源保护,以及反对恐怖主义和维护世界稳定等诸多方面发挥重要作用。学会的学术刊物——《国际数字地球学报》对促进数字地球学科的交流,宣传普及数字地球科学知识发挥了明显作用。学报创刊后仅用4年时间,在全球遥感领域期刊中的排名列第7位,影响因子达1.453,在全球享有较高的认知度。

数字地球在不断发展,数字地球的未来是什么?基于这些考虑,国际数字地球学会组织了来自12个国家的专家对这个问题进行详细的研讨,并取得了两个方面的成果:一是,面向2020年的数字地球理念研究;二是,完成了《数字地球2020——未来十年前景与展望》报告。分析认为到2020年,伴随着经济的增长,全球人口总数的增高,能源、水资源面临空前的压力,气候变化、环境恶化,这些都是人类共同面对的重大问题,须发展新一代数字地球,为应对这些新挑战做出贡献。

新一代数字地球的形态,是一个功能强大、可视化的球体,可以以三维、四维甚至多维的形式发展,不仅观测地上信息,还可观测地下信息;不仅看楼层表面信息,还可观测楼内信息,同时要把现实和历史结合起来,不仅仅有数据,而且在科学论证和政策方面给人以更大的自主权,自然科学、社会科学要高度融合,不仅包含感性的空间要素,还要包括地理空间和虚拟空间要素。

如何克服软件兼容和数据格式问题,如何存储已有的海量数据,如何将多媒体手段真正纳入到新一代数字框架中是我们面临的挑战。

四、新一代数字地球的实现途径

如果说第一代数字地球的发展源自对地观测技术的进步,源自互联网与可视化技术的革新,源自公司和企业等商业成果的推广,那么,新一代数字地球应该由政府、科技界、企业来共同构建,新一代数字地球的发展将会有更多的新技术和新手段融入,也需要更多新的管理模式。多平台、跨平台的数字地球基础设施建设需要科学的顶层设计、正确的发展方针。同时强调合作,新一代数字地球的实现需要与其他政府性或非政府性国际组织建立合作机制、开展合作研究。

(本文根据郭华东院士在高峰论坛上的演讲整理)