樟曼盲蝽的形态特征及在上海的发生情况

王 凤

(上海市园林科学研究所,上海 200232)

樟曼盲蝽的形态特征及在上海的发生情况

王 凤*

(上海市园林科学研究所,上海 200232)

樟曼盲蝽(Mansoniellacinnamomi)是近年来在香樟上发现的新害虫。本文报道了该虫形态特征和在上海的发生情况。比较了居民区绿地、生态防护林、行道树、公园绿地4种不同绿地类型中的虫情发生差异。樟曼盲蝽成虫体型狭长,红褐色;卵光亮、半透明、长茄形;若虫分5龄,半透明,光亮,鲜绿色,长形。该虫在上海18个区县均有发生,大部分地区株害率均为100%,为害程度较严重的分别为挹翠苑、东方苑、四和花园、闵行东方花园、松江中山西路、古华新村、长江农场,这些地点虫情指数均大于80%;4种不同绿地类型中樟曼盲蝽为害程度差异显著,居民区绿地中发生最为严重。

樟曼盲蝽; 形态特征; 发生情况; 香樟

香樟是上海地区园林绿化常见树种。自2008年起,上海多家绿化单位反映,香樟在秋季出现大量不正常落叶现象,严重者甚至整树叶片全部落光。2009年秋季,香樟落叶情况继续加重,上海全市范围内均有香樟落叶情况,一些绿化养护单位甚至因为香樟大量落叶影响景观而遭到业主投诉。该现象发现初期普遍被误诊为樟脊冠网蝽(Stephanitis macaonaDrake)或是某种病害危害导致。包春泉等在浙江经过全面调查、观察、饲养后,确定这种现象主要是一种盲蝽类害虫为害导致[1]。起初,该虫被误认为天敌,后经专家鉴定为半翅目、盲蝽科、单室盲蝽亚科、曼盲蝽属的樟曼盲蝽(Mansoniellacin-namomiZheng et Liu)[2-4],该虫为害是造成香樟落叶的直接原因。

目前,樟曼盲蝽在上海、杭州、丽水、安徽宣城等城市发生较为严重[1,5],为害初期该虫主要以若虫和成虫在叶背吸汁为害,在叶片两面形成不规则褐色斑,并为害叶柄和嫩枝,为害严重时造成香樟大量落叶,甚至整个枝条落成秃枝,仅剩樟果。该盲蝽对香樟生产及其生态景观效果带来了较大威胁。为系统了解该盲蝽的为害态势,有效控制其为害,笔者对其形态特征进行了观察,并调查了该虫在上海全市范围内的为害情况,比较了不同绿地类型中虫情发生差异。

1 材料与方法

1.1 形态特征观察

从上海市浦东新区川周公路旁的一处无养护的香樟林内采回樟曼盲蝽卵,带回室内饲养,每个虫态选取30头在室内观察其形态特征。利用Leica MZ16体视显微镜、DFC500数码摄像系统及Qwin图像分析软件进行显微摄影、测量体长、体宽。测量时,成、若虫体长以头顶至腹末为准,体宽以胸部宽度为准;卵长以两侧最尖端为准。

1.2 发生情况调查

1.2.1 调查时间与区域

2010年,选取上海市18个区县的54个样点,将样点分为公园、居民区、行道树、生态防护林4种不同绿地类型,进行樟曼盲蝽为害情况调查。

1.2.2 调查方法

目测樟曼盲蝽为害后形成的褐色斑面积大小来评估该虫的为害程度。调查时采取随机取样方法,每调查点随机选取香樟植株5株,每株按东南西北4个方位随机抽查5片叶(尽可能选取质地较硬的老叶)。按危害分级标准记录各叶片的受害级别,分级方法参考《上海市绿化植物保护规程》(试行)中有关不易引起绿化植物死亡,但严重影响人类活动和植物景观的有害生物的分级标准,划分为:

0级(对照),叶面上无褐色斑;

1级,褐色斑面积小于测试叶面积的20%;

2级,褐色斑面积占测试叶面积的20%~40%;

3级,褐色斑面积占测试叶面积的41%~60%;

4级,褐色斑面积占测试叶面积的60%以上。

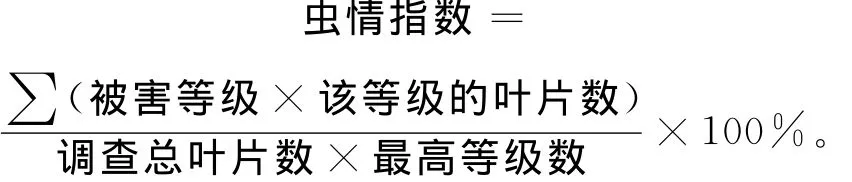

根据上述标准,按下式计算樟曼盲蝽的虫情指数:

2 结果与分析

2.1 各虫态形态特征

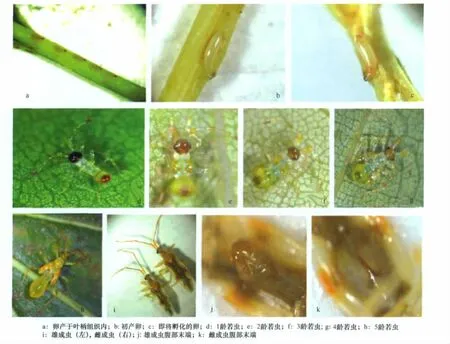

卵:主要产于叶柄内,呼吸角和卵壳领状缘外露,卵盖外露(图1a)。卵壳薄,半透明。卵初产时乳白色(图1b),即将羽化时两端橙黄色(图1c),光亮,半透明、长茄型,长约1.0mm,顶端稍细,卵壳领状缘灰褐色,卵盖灰褐色,椭圆形,向上隆起,有黑色点状分泌物。卵盖附近的腹背面各生1根棒形卵盖呼吸角,长短不一。

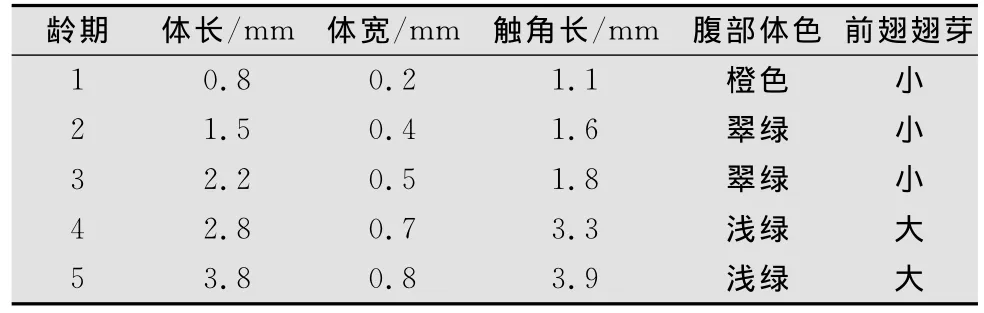

若虫:5个龄期。各龄若虫的形态特征见表1和图d~h。5龄若虫(图1h)半透明、光亮、鲜绿色、长形,体长约3.8mm,体宽0.8mm。头浅褐色,中部有1条浅红色横带,前端中央的大斑为乳白色,唇基黄褐色。颈背部两侧褐色,有翠绿色斑纹。复眼黑色,复眼前方有翠绿色斑纹。触角4节,珊瑚红色,第1、2节顶端部肿胀、较粗,第4节密被半直立毛,节处乳白色。前胸背板乳白色,前部为珊瑚红色、有翠绿色斑纹,前叶与后叶无明显分界。小盾片明显,乳白色。翅芽呈珊瑚红色。腹背部隆圆,臭腺孔1个,位于第5~6节中背线上,臭腺沟缘处有1个条形斑呈珊瑚红色,臭腺孔处中背线珊瑚红色,臭腺沟缘、臭腺孔3面被翠绿色斑覆盖,臭腺沟两侧和沟缘前腹背有黑色长毛成簇。臭腺沟腹背两侧和沟缘前腹背上也有翠绿色斑。各足浅黄白,腿节端部及胫节末端为浅橙褐色,腿节具淡色直立毛,胫节毛淡色,后方有若干黑色小刚毛,排列不整齐。

表1 樟曼盲蝽不同龄期若虫形态特征

成虫:长形,红褐色,初羽化为浅褐色,后渐变深褐色(图1i)。雌虫体型稍大于雄虫。雌虫体长6.0~6.4mm,两翅合拢最大宽1.9mm。雄虫长4.9~5.3mm,两翅合拢最大宽1.5mm。头黄褐色,头顶中部有1条浅红色横带,前端中央有1黑色大斑,后缘外侧黑色。复眼黑色,发达。颈黑褐色。喙淡褐色,末端黑褐色,并延伸至前胸腹板末端,其上覆淡色毛。触角珊瑚红色,4节,触角长约5.0mm,比体略短。第1节顶端较粗、稀被半直立毛,其余3节密被半直立毛,以第4节毛最多。前胸背板领片上半部分淡黄白,后半部分褐色,两部分间存1红色细弧纹。头及前胸背板光滑。小盾片饱满,浅黄色,密被半直立毛,中胸盾片外露部分淡黄褐。半鞘翅密被半直立毛,前缘中部微内凹;爪片褐色;革片斜向后方3/4处浅黄褐色,其余为黑褐色,楔片浅黄白色,仅末端极少边缘为红色;膜片烟色,且不均匀,翅室后半、膜片中部有1条内缘处色加深的纵带,向后加宽,脉红,翅室端缘较直。足浅黄白色,腿节端部及胫节末端淡橙褐色,腿节被直立毛,胫节后方有若干黑色小刚毛,排列不整齐。胸部侧板及腹板橙红色,臭腺沟缘浅黄白色,腹下黄褐至红褐色,色彩不均匀。雄虫腹部末端较尖细(图1j);雌虫腹部末端较浑圆,其交配囊及交配囊后壁紧密叠成一组复合结构,正面观呈“γ”形(图1k)。

图1 樟曼盲蝽的形态特征

2.2 上海地区的发生情况

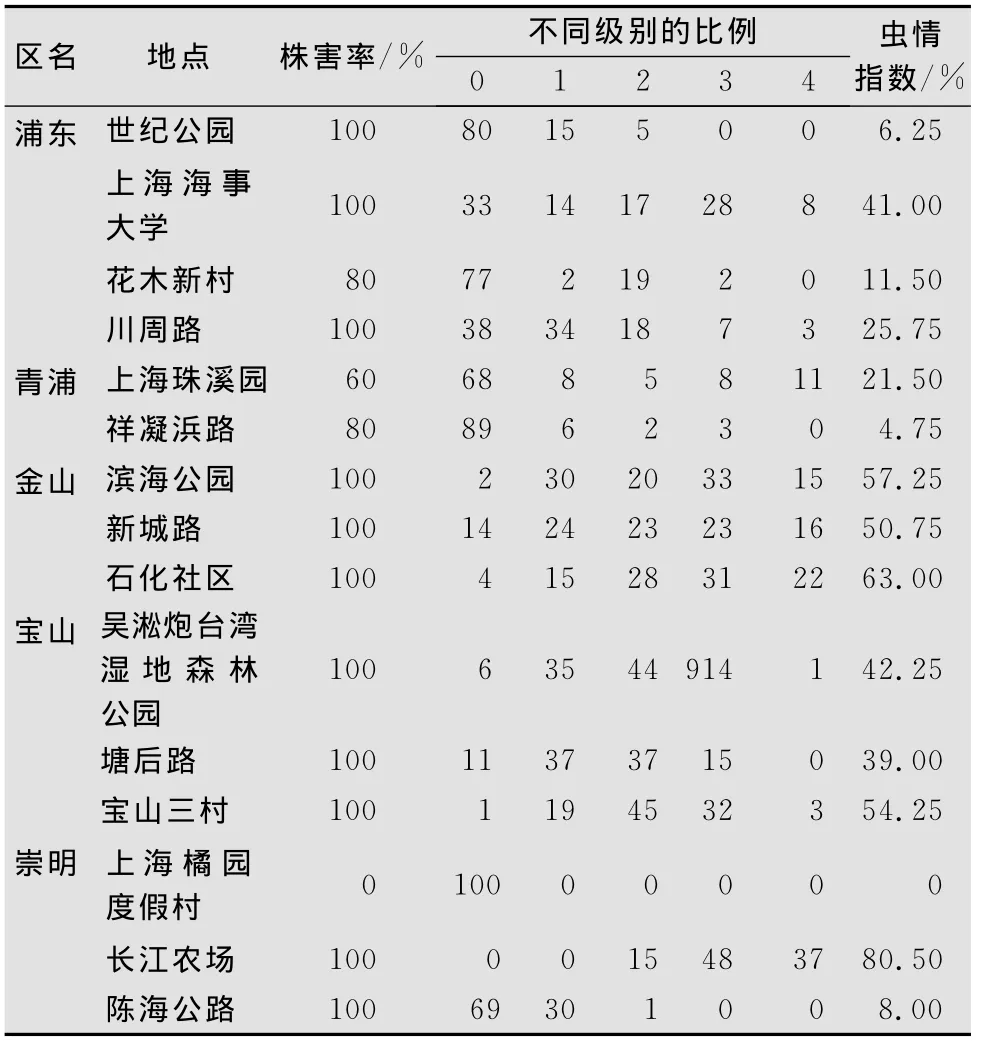

目前樟曼盲蝽在上海18个区县均有不同程度发生(表2)。从株害率看,绝大多数调查点的为害率均为100%。从为害程度来看,黄浦区陆家浜路东方苑虫情指数最高,达到了86.25%;徐汇区挹翠苑、静安区四合花园、闵行区闵行东方花园、奉贤区古华新村、崇明县长江农场及松江区松江中山西路的虫情指数超过80%,分别为83.50%、85.00%、81.25%、82.50%、80.50%和83.25%。仅静安公园、古华园、广中路和长兴岛橘园度假村4个调查点未发现为害踪迹。

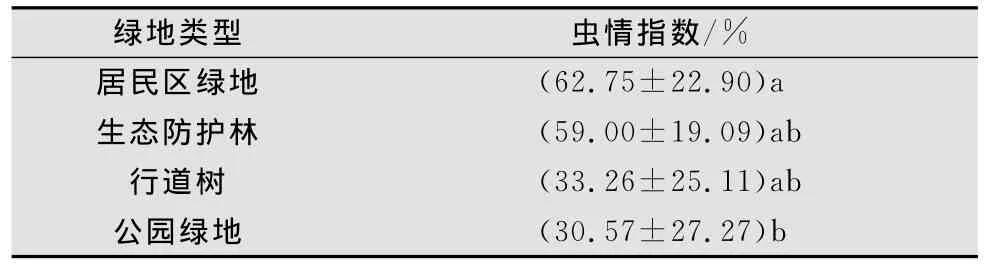

根据各区县调查数据,比较不同类型绿地樟曼盲蝽的发生程度(表3),从表3可知,4种类型绿地发生程度存在显著差异(F=5.862 0,p=0.001 7)。其中,居民区绿地发生程度最为严重,其次是行道树和生态防护林绿地,而公园绿地内发生最轻。

3 讨论

本文通过系统深入的观察,发现了樟曼盲蝽的初产卵与即将孵化卵、雌成虫与雄成虫、各龄期若虫之间的形态差异,补充了该虫形态学上一些特征,为野外调查及更深入地开展该虫相关研究工作奠定了基础。通过对樟曼盲蝽的观察发现,该虫的卵主要产于叶柄组织内,极少数卵产于叶片主脉内,这一现象多发生在较大的且主脉宽度在1mm以上的香樟叶片上。调查中并未发现卵产于嫩梢皮层内,这与包春泉等[1]研究结果存在一定差异。

表2 不同绿地类型樟曼盲蝽的为害情况(上海,2010)

续表2

表3 不同类型绿地樟曼盲蝽发生情况1)

2008-2009年,樟曼盲蝽在上海、浙江地区为害严重,局部地区香樟长势十分衰弱。针对这一严重态势,本研究在2010年开展的樟曼盲蝽在上海全市范围的发生情况调查结果表明,樟曼盲蝽在上海18个区县均有不同程度的发生。本研究以目测樟曼盲蝽为害后形成的褐色斑面积大小来评估该虫的为害程度,并且调查过程中选取的叶片为质地较硬的老叶。结合香樟春秋两季萌发嫩梢的特性考虑,这一结果只能反映调查时间之前樟曼盲蝽在该地点的为害情况,调查点的虫情指数 >0,只能说明该虫曾在该调查点为害。樟曼盲蝽为害香樟叶片后形成褐色斑,是该虫为害初期的症状,当为害较严重时,会造成香樟大量落叶,严重影响香樟的生长势。了解樟曼盲蝽在某地区的发生情况应包括该虫导致的叶片褐色斑和香樟非正常落叶两方面的危害。

比较2010年与2008、2009年上海市香樟非正常落叶情况可知,2010年樟曼盲蝽的发生较前两年轻。分析其原因主要有:(1)前两年相关养护单位缺乏对樟曼盲蝽的认识和防治意识,甚至出现误诊的情况。而从2009年起,该虫的危害和包春泉等[1]的报道引起了各养护单位的重视,2010年初加强对其防治工作;(2)与樟曼盲蝽喜欢在生长势旺盛、叶片大而浓绿的樟树上产卵的生物学特性有关。2008、2009年该虫为害香樟后,破坏了香樟植株的生理功能,导致秋梢萌发不整齐,抽出的枝条纤细,叶片小,严重影响植株的光合作用,导致植株的生长衰弱,从而造成2010年樟曼盲蝽种群食源不充足,继而导致虫口密度下降,为害程度减轻。樟曼盲蝽为害减轻后,香樟长势会逐渐旺盛,这是否是由于香樟具有超补偿效应以及这一效应如何进一步影响该虫发生动态,还有待研究。

比较樟曼盲蝽在不同类型绿地内的发生程度发现,该虫在公园绿地、居民区绿地、行道树绿地和生态防护林绿地内发生程度差异显著,其中,公园发生最轻,居民区发生最重,故该虫的发生情况与小环境条件及养护质量密切相关。从调查的情况分析,小环境好,养护条件到位的地区,该虫发生极轻,甚至不发生;而养护差的环境,该虫发生较重。因此对于该虫的防治难度并不大,关键是养护到位,保质保量,即能很好控制该虫的发生。

[1]包春泉,张敏,余雪棋,等.樟树新害虫——樟颈曼盲蝽[J].浙江林业科技,2009,29(3):94-98.

[2]胡奇,郑乐怡.中国大陆摩盲蝽亚族种类记述(半翅目:盲蝽科:单室盲蝽亚科)[J].动物分类学报,2001,26(4):414-430.

[3]湖南省林业厅编.湖南森林昆虫图鉴[M].长沙:湖南科学技术出版社,1992:290-305.

[4]胡奇,郑乐怡.New species of genusMansoniellaPoppius from China(Hemiptera:Miridae:Bryocorinae)[J].动物分类学报,1999,24(2):159-170.

[5]施晓红.香樟樟颈曼盲蝽的发生与防治[J].安徽农学通报,2010,16(15):153-154.

Morphology and occurrence ofMansoniellacinnamomiin Shanghai

Wang Feng

(ShanghaiInstituteofLandscapeGardeningScience,Shanghai200232,China)

Mansoniellacinnamomiis a new pest feeding onCinnamomumcamphora.In this paper,we reported its morphology and occurrence in 4 different greenbelts,residential green spaces,ecological protection forests,street trees and parks in Shanghai.The adults were long oval and mahogany;the eggs were lucent,translucent,and long eggplant-shaped;the nymphs were translucent,lucent,reseda and length-shaped and had five instars.M.cinnamomiwas found in 18 districts and counties in Shanghai.The damage rate was 100%in most areas.The highest pest indexes(>80%)were observed at Yicui Court,Dongfang Court,Sihe Garden,Minhang East Garden,Songjiang West Zhongshan Road,Guhua Village and Changjiang Farm.The damage was significantly different among the four greenbelts,and the highest was in the residential green spaces.

Mansoniellacinnamomi; morphology; occurrence;Cinnamomumcamphora

S 436.85

A

10.3969/j.issn.0529-1542.2012.05.028

2011-12-13

2012-01-18

“十一五”国家科技支撑计划(2008BAJ10B05);上海市绿化和市容管理局重点项目(G092401)

* 通信作者E-mail:wf5257@sina.com