基于3S技术的荒漠绿洲土地利用/土地覆被变化特征

——以新疆巴里坤县为例

高 伟,李小锋,郭正刚

(兰州大学草地农业科技学院,甘肃 兰州730020)

土地是人类赖以生存和发展的基础性自然资源[1],因此土地利用/土地覆盖变化(Land-Use and Land-Cover Change,LUCC)诠释了某一区域内人类活动对自然环境的影响过程[2],成为自然资源和环境科学领域的前沿和热点科学问题之一[2-3]。信息技术的发展促进了3S技术在LUCC研究中的应用[4-6],实现了解析 LUCC的时空变化格局,以及物质循环和能量流动在各种土地利用类型间的关系[7-8],从而有助于揭示区域内的生态过程及其后果。如内蒙古东部科尔沁沙区草地转换为耕地后,土壤全氮基台值和空间相关度增加,变程和分数维减少[9],西部额济纳旗从1987年到2001年天然绿洲与水域面积急剧缩减,荒漠化程度加剧,景观多样性与景观异质性程度减小,景观稳定性降低[10]。三江平原地区在过去50年内耕地增加,而湿地、林地与草地减少,其减少的绝大部分转置为耕地,草地面积比例从9.13%缩减为3.86%,而居民和工业用地快速增长[11]。黄土高原延安市的羊圈沟流域,1996年比1984年坡耕地减少了43%,林地和草地分别增加了42%和5%,土壤侵蚀量减少24%[8],其景观类型变化的主要驱动力是退耕还林还草工程[12],说明国家土地利用政策对土地利用景观类型间的转置具有重大的影响[13]。

以荒漠为背景基质的我国西北地区,面积约占我国国土面积的11.4%[14],既是欧亚大陆通道的核心分布区,又是我国生态环境脆弱区。近年来,我国在西北地区先后实施了退牧还草、退耕还林还草、城镇化建设、牧民定居等众多生态工程和政策[13,15-16],这些工程和政策均不同程度地引起区域内土地利用格局的变化,进而影响区域内的生态进程。然而,目前关于我国西北地区近10年来土地利用变化的研究相对较少[10,12,17],且多采用传统的土地利 用现状调研解析方法解释农业用地的变化格局[11-15],不能及时动态地反映荒漠绿洲整体景观类型的空间变化规律。本研究以新疆巴里坤哈萨克自治县(巴里坤县)为例,采用3S技术分析该县1980-2008年的土地利用变化过程,以期为荒漠绿洲区土地资源合理利用提供科学依据。

1 研究区概况

巴里坤县位于天山山脉东段与东准噶尔断块山系之 间,地 理 坐 标 为 91°19′30″~94°48′30″E,43°21′~45°5′19″N,全县土地面积38 445.3km2,东西长276.4km,南北宽180.6km。地形呈三山夹两盆地的格局,南部是巴里坤山,中部是莫钦乌拉山,北部是东准噶尔断块山系,两个盆地是巴里坤盆地和三塘湖盆地。平均海拔3 300m,最高海拔4 308m。气候为中温带干旱气候,暖季凉爽,冷季严寒,光照充足,无霜期短,降水偏少,蒸发量较大,气温年、日变化大,年平均气温1°C,极端最高气温42℃,最低气温-43.6℃。自汉朝以来,该区一直是游牧民族的重要牧场和汉族的重要屯垦基地,不同时期的政策均影响着土地利用类型的转变和土地覆盖度的变化[18]。

2 研究方法

2.1 数据来源及处理 数据来源有1980年1∶25万土地覆盖数据(来自“地球系统科学数据共享平台”),1994和2008年Landst TM 影像,巴里坤县1∶10万和1∶5万地形图,巴里坤县1995和2002年土地利用现状图,巴里坤县人口、气象、社会经济、土地利用状况和水文等方面多年统计资料。首先利用ERDAS IMAGINE 9.0对 TM 遥感影像进行坐标转换、几何校正等处理,根据地表景观特征建立解译标志和景观分级类型;然后在ArcGIS 9.3软件支持下,采用人-机交互的方式和野外核查方法解译编制3期土地利用类型图,并对其进行统计分析。

2.2 土地利用及景观分类 本研究依据1980年1∶25万土地覆盖数据以及土地利用现状分类系统划分方法,将巴里坤县土地根据利用类型划分为草地、林地、耕地、水域、居民及工矿用地、未利用地六大类。其中,草地包括高覆被度草地、中覆被度草地和低覆被度草地,林地包括有林地、灌木林地、疏林地和其他林地,水域包括河流及渠道、湖泊、水库、滩地、沼泽地,居民及工矿用地包括城镇居民用地、农村居民用地、建设用地和工矿用地,未利用地包括沙漠、戈壁、盐碱地和裸地[8,11]。

2.3 数据分析 选用土地利用变化幅度、单一土地利用类型动态度、土地利用综合动态度评价土地利用变化过程及幅度[11,19]。

2.3.1 土地利用变化幅度 主要描述研究时段某一特定区域在某一土地利用面积的变化率,计算公式为:

式中,Ua和Ub分别代表研究初期和研究末期某一土地利用类型面积,R为研究时段内某种土地利用类型的变化幅度。

2.3.2 单一土地利用的动态度 主要定量地描述某一特定区域在一定时间范围内某种土地利用类型的变化速度,计算公式为:

式中,T为研究步长(研究初期与研究末期间隔时间)。当T设定为年时,K为研究时段内某种土地利用类型的年变化率。

2.3.3 综合土地利用动态度 可描述研究时段的区域土地利用变化速度,计算公式为:

式中,LC是研究时段内综合土地利用动态度,LUi为监测起始时间i类土地利用类型面积,ΔLUi-j为监测时段i类土地利用类型转为非i类 (j类,j=1,…,n)土地利用类型面积的绝对值,T为监测步长(研究初期与研究末期间隔时间)。当T设定为年时,LC的值就是该研究区的土地利用年变化率。

2.3.4 土地利用转移率 运用ArcGIS软件空间分析模块的交叉分析工具(Intersect)。打开已经解译编制好的3期土地利用类型图进行叠加运算,并进行统计分析,得到各个时期之间的土地利用类型转移矩阵,并计算出土地利用转化率。土地利用转移率可描述研究时段内土地利用类型间的转移比率[23],计算公式为:

式中,Pij为研究时段内土地利用类型i转化为类型j的转移比率;Aij为土地利用类型i转化为j的面积;Ai为土地利用类型i在研究时段初期的面积。

3 结果与分析

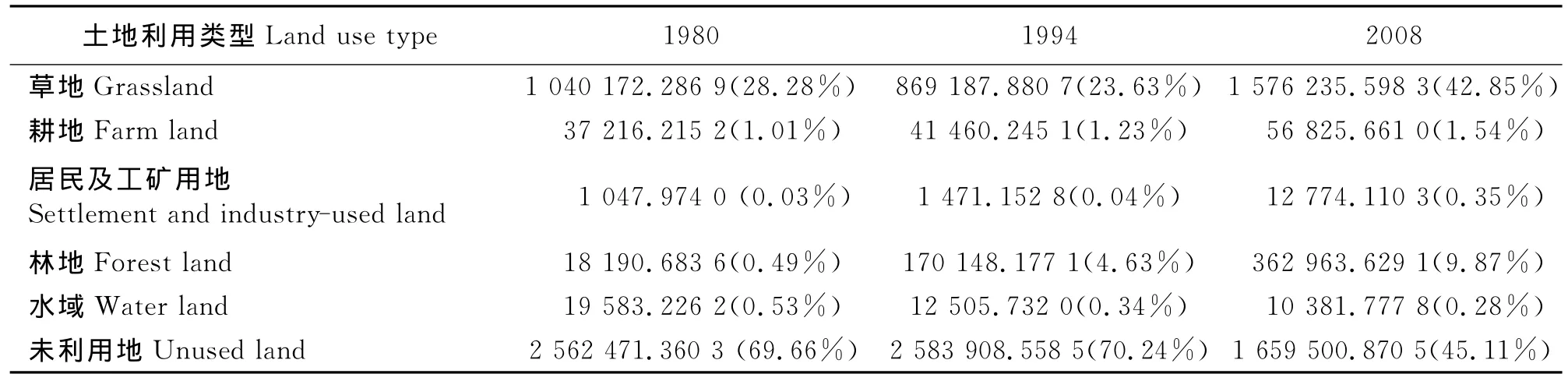

3.1 巴里坤县土地利用/土地覆被总体变化特征 巴里坤县1980、1994和2008年3个时段的未利用地和草地在土地利用景观类型占据主体的格局没有明显变化,均表现为未利用地面积最大,草地次之,但3个时段各个土地利用类型所占的比例发生了明显变化,且面积较小的土地利用景观类型排序有所变化(表1)。1980-1994年,林地所占面积从原来的第5升至第3,而耕地面积从原来的第3降至第4,居民和工矿用地面积从原来的第6升至第5,水域面积减至最少;1994-2008年,土地利用类型的面积排序基本没有发生变化,但各个土地利用类型的面积和比例发生了显著变化,未利用土地变化从70%下降到42%,而草地面积从23%增至42%,林地从4.63%增至9.87%,土地利用景观类型的变化反映了过去近30年来巴里坤县农业政策的作用及其后果。

表1 1980、1994和2008年巴里坤县不同利用类型的土地面积Table 1 Land area of use types at the different times in the Barkol Kazakhstan Autonomous Countyhm2

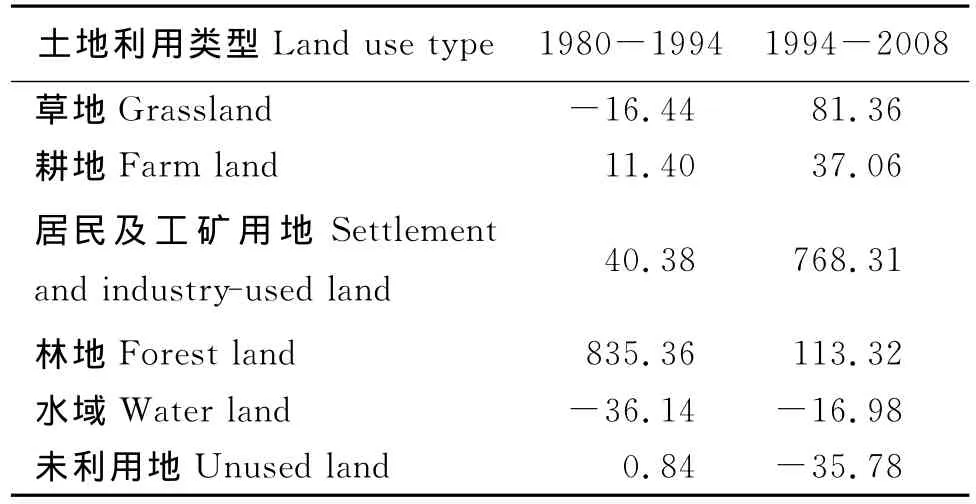

3.2 巴里坤县土地利用变化幅度 土地利用变化幅度反映了各个土地利用类型的绝对变化趋势。1980-1994年,巴里坤县的林地、耕地、居民及工矿用地和未利用地呈增加态势(表2)。其中,林地增幅最大,为835.36%;其次是居民及工矿用地、耕地和未利用地,其增幅分别为40.38%、11.40%和0.84%;水域和草地面积呈显著减少态势,减幅分别为36.14%和16.44%。6种土地利用类型中林地变化最大,未利用地面积变化最小。1994-2008年土地利用类型变化趋势和1980-1994年的变化趋势不完全一致,其中水域和未利用地面积减少,草地、耕地、居民及工矿用地和林地面积增加,变幅最大的是居民及工矿用地,最小的是水域。水域和林地面积在1994-2008年时段的变幅比1980-1994年时段的变幅小,而其他4种土地利用类型面积在1994-2008年时段的变幅比1980-1994年时段的变幅大。1980-2008年的28年间,整体表现为水域和未利用地面积减少,水域减少最大,而草地、耕地、居民及工矿用地和林地的面积增加,其中林地增幅最大,居民及工矿用地增幅次之。

3.3 巴里坤县单一土地类型的动态度 单一土地利用的动态度反映了单位时间内土地类型利用模式的变化速率。1980-1994年,巴里坤县土地利用变化速率最快的是林地,高达59.67%,居民及工矿用地以2.88%的速率占据第2,变化速率最小的是未利用地,仅为0.06%(表3)。1994-2008年,土地利用变化速率最大的为居民及工矿用地,超过了50%,林地变化速率退居第2,变化速率最小的是水域,仅为1.21%,而未利用地的变化速率有所上升,从0.06%增至2.56%。1980-2008年的28年内,土地利用变化速率最大的是林地,居民及工矿用地第2,两者类型的变化速率均超过50%,变化速率最小的是未利用地。草地和未利用地有增有减,而耕地、居民及工矿用地、林地是持续增加,水域是持续减少。

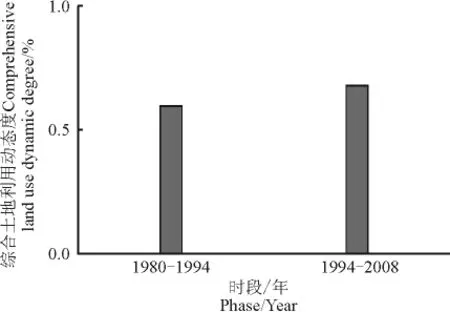

3.4 巴里坤县综合土地利用动态度 综合土地利用动态度总体上反映了区域内各种土地利用类型间的转化速率。研究结果表明,新疆巴里坤县在过去的28年中,综合土地利用动态度表现为增加趋势,从1980-1994的0.59%增至1994-2008年的0.67%(图1),说明巴里坤县各种土地利用类型间的转化速率加快,侧面佐证了有关土地利用的政策调整次数增加,且力度加大。

表2 巴里坤县不同时段土地利用、变化幅度Table 2 The extents of land use change at different times in the Barkol Kazakhstan Autonomous County %

表3 巴里坤县不同时段单一土地类型的动态度Table 3 Land dynamic degree of a single type at different times in the Barkol Kazakhstan Autonomous County %

3.5 土地利用/土地覆被变化过程分析1980-1994年,巴里坤县草地面积保持率为83.48%,14.60%转变为林地,1.47%转变为未利用地,0.41%变为耕地,0.02%变为居民及工矿用地,仅有0.03%变为水域(表4),说明此阶段草地减少的绝大部分转置为林地。耕地保有率为96.10%,仅有0.36%和1.64%转化为居民及工矿建设用地和未利用地,而未利用地成为耕地转化的主体,其原因可能是因耕地质量下降弃耕所致。未利用地仅有0.05%转变为耕地,主要是将立地条件较好的地段垦殖为农田,满足耕地需求的增加。林地和居民及工矿用地自身保留100%,居民及工矿用地增加面积主要由草地和耕地转变而来,林地增加面积主要由草地转变而来;水域面积保持63.70%,减少6 585.996 2hm2,主要是地下水位下降和局部地区因灌溉形成次生盐碱滩,然后转变成未利用地或建设用地,其中35.12%的水域面积转变为未利用地,0.62%转变为居民和工矿用地。1980-1994年巴里坤县水域和草地转置为其他土地利用类型的面积较大,而耕地、居民及工矿用地、林地和未利用地的转置力度相对较少。

图1 巴里坤县不同时段土地利用类型综合动态度Fig.1 Comprehensive land use dynamic degree at the different times in the Barkol Kazakhstan Autonomous County

表4 巴里坤县1980-1994年土地利用类型转移矩阵Table 4 The land-use transfer matrix from 1980to 1994in the Barkol Kazakhstan Autonomous County hm2

表5 巴里坤县1994-2008年土地利用类型转移矩阵Table 5 The land-use transfer matrix from 1994to 2008in the Barkol Kazakhstan Autonomous County hm2

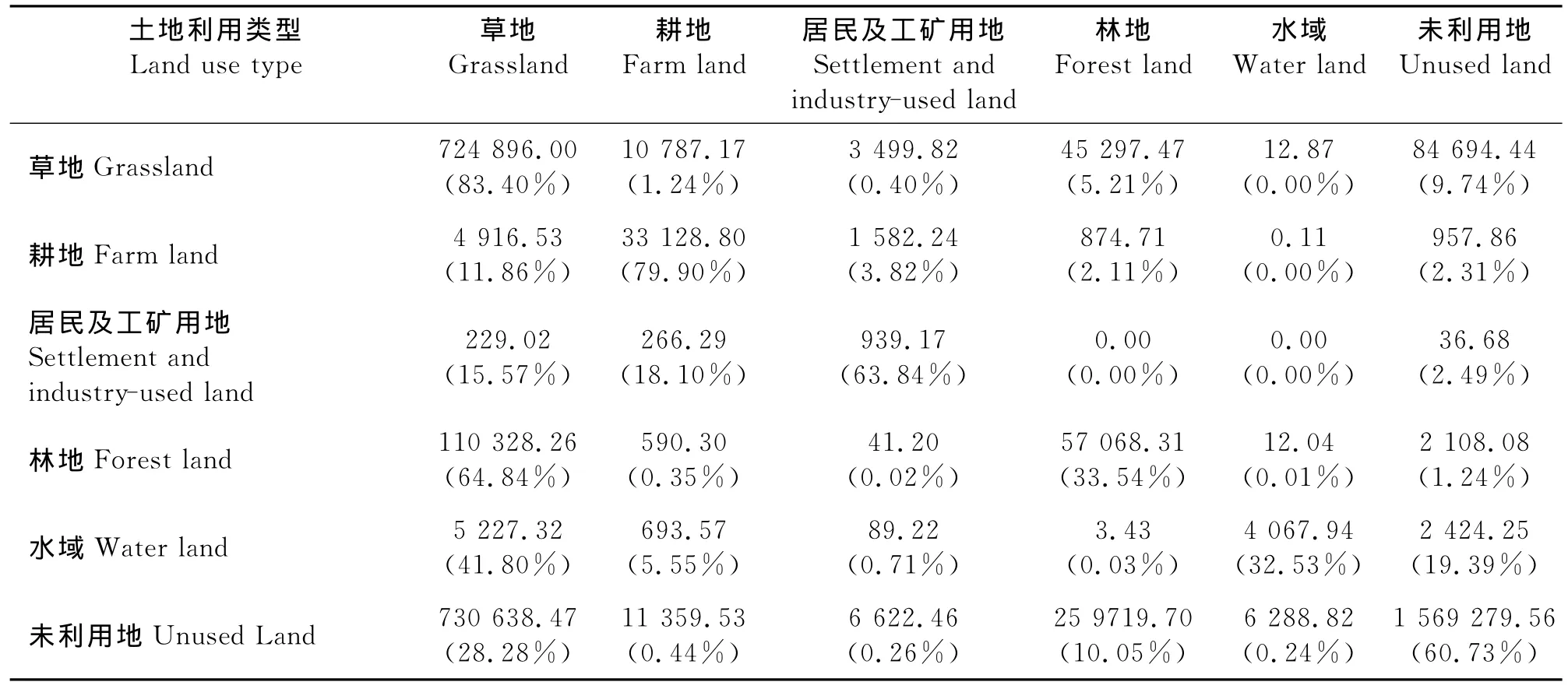

1994-2008年,草地保留率为83.40%,而16.60%的草地转移为其他土地利用类型,其中9.74%的草地转移为未利用地(表5),1.24%的草地面积被垦殖为耕地。耕地转移率为20.10%,其中11.86%转置为草地。居民及工矿用地没有向林地和水域转移,分别向草地、耕地和未利用地转移了15.57%、18.10%和2.49%。林地转移最为明显,保持率仅为33.54%,转移率高达66.46%,其中转置为草地的面积的为64.84%。水域转移率虽然高达67.47%,但实际转移面积仅为8 437.793hm2,其中转移为草地的面积为41.80%,未利用地的面积为19.39%。未利用地转移率为39.27%,主要转移为草地和林地,分别占28.28%和10.05%。

28年间,虽然各个土地利用类型间发生互相转置,但整体表现为草地、耕地、居民及工矿用地、林地的面积增加,其中草地增加面积最大,居民及工矿用地的增幅最大,2008年是1980年的25倍,而水域和未利用地的面积减少,水域的降幅最大,几乎缩小了50%,未利用地面积减少最大,约为90万hm2。

4 讨论

3个时段土地覆盖类型资料分析结果说明,1980-2008年,新疆巴里坤县居民及工矿用地、耕地和林地持续增加;水域持续减少;草地虽然先减少后增加,但整体呈增加趋势;未利用地先增加后减少,但整体减少。1980-1994年和1994-2008年两个时段的土地利用类型综合动态度增加,说明土地利用变化速度加快,未利用地被耕地、居民及工矿用地等替代,扩大了耕地等面积。草地面积开始减少主要包括,部分草地被垦殖为耕地,部分被种植树木,部分因盐渍化而弃用[9],后期草地面积增加的原因包括,第一,气温升高,天山北坡大面积冰川积雪融速加快,一些原本条件恶劣、无法利用的高寒草甸得以利用[10];第二,水域逐渐干涸而演变为草地[11];第三,耕地弃耕演变为草地[12];第四,1980-1994年种植的树木因生态位错位而不能生长,又退为草地;第五,牧区移民定居工程使部分居民及工矿用地转置为草地[14]。林地面积增大,其主要原因是1980-1994年的西北地区种草种树和1994-2008年的退耕还林工程,虽然新建林地部分发生转置为其他土地利用类型,但持续不断的种树造林工程仍然扩大了林地的面积。两个时段土地转移率的变化过程说明,目前新疆巴里坤县土地利用变化强度大于1980-1994年,我国在西北荒漠地区针对性的生态工程,政策调整更为密集和频繁。新疆巴里坤县土地利用变化过程基本反映了我国西北荒漠绿洲区土地利用和覆盖的变化过程,更揭示了国家层面的政策和工程措施对土地利用类型的调控作用。

[1] 刘纪远,张增祥,庄大方,等.20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析[J].地理研究,2003,22(1):1-12.

[2] Turner B L,Clark W C,KatesR W,et al.The Earth as Transformed by Human Action:Global and Regional Changes in the Biosphere over the Past 300Years[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[3] 张华,张勃,Peter V.不同水资源情景下干旱区未来土地利用/覆盖变化模拟——以黑河中上游张掖市为例[J].冰川冻土,2007,29(3):397-405.

[4] 摆万奇,柏书琴.土地利用和覆盖变化在全球变化研究中的地位与作用[J].地域研究与开发,1999,18(4):13-16.

[5] 李秀彬.全球环境变化研究的核心领域──土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J].地理学报,1996,51(6):553-558.

[6] 钱敏,濮励杰,朱明.土地利用结构优化研究综述[J].长江流域资源与环境,2010,19(12):1410-1415.

[7] 朱连奇,许叔明,陈沛云.山区土地利用/覆被变化对土壤侵蚀的影响[J].地理研究,2003,22(4):432-438.

[8] 傅伯杰,陈利顶,马克明.黄土丘陵区小流域土地利用变化对生态环境的影响——以延安市羊圈沟流域为例[J].地理学报,1999,54(3):241-246.

[9] 陈伏生,曾德慧,陈广生.土地利用变化对沙地土壤全氮空间分布格局的影响[J].应用生态学报,2004,15(6):953-957.

[10] 曹宇,欧阳华,肖笃宁,等.额济纳天然绿洲景观变化及其生态环境效应[J].地理研究,2005,24(1):130-140.

[11] 宋开山,刘殿伟,王宗明,等.1954年以来三江平原土地利用变化及驱动力[J].地理学报,2008,63(1):93-104.

[12] 孔玉华,姚风军,鹏爽,等.不同利用方式下草地土壤碳积累及汇/源功能转换特征研究[J].草业科学,2010,27(4):40-45.

[13] 刘加文.从2010年中央一号文件看草原发展政策新亮点[J].草业科学,2010,27(2):1-3.

[14] 吴征镒.中国植被[M].北京:科学出版社,1980:967-969.

[15] 李毓堂.学习践行邓小平中国特色大农业现代化理论[J].草业科学,2010,27(12):1-4.

[16] 安耕,王天河.围栏封育改良荒漠化草地的效果[J].草业科学,2011,28(5):874-876.

[17] 罗格平,周成虎,陈曦.干旱区绿洲土地利用与覆被变化过程[J].地理学报,2003,58(1):63-72.

[18] 封玲.历史时期中国绿洲的农业开发与生态环境变迁[J].中国农史,2004(3):124-128.

[19] 蔺卿,罗格平,陈曦.LUCC驱动力模型研究综述[J].地理科学进展,2005,24(5):79-87.