“竞技体育强国”向“体育强国”转变的思考

钟卫刚

竞技体育是社会发展与人类文明进步的重要标志,它的发展在某种程度上代表着一个国家的综合实力。第29届奥运会在我国北京成功举办,我国的运动健儿们共获得了51金、21银、28铜100枚奖牌的好成绩,跃居奖牌榜首位,这标志着我国的竞技体育实现了历史性突破,并不断地创造新的辉煌。虽然国家提出《2011-2020年奥运争光计划纲要》的各项任务,但如何建设有中国特色的竞技体育事业,促进竞技体育的协调、可持续发展,实现体育强国梦想,未来10年十分关键。

一、问题的提出:机遇和挑战

2011-2020年是我国全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的关键性的10年,竞技体育的快速发展将直接影响到它在一个国家的经济和社会文化发展中具有的重要地位和作用[1]。也就是说,国家经济和社会文化的持续发展、综合国力的不断加强,仍将为竞技体育发展提供强大的支撑和动力,能够增强国家的凝聚力、荣誉感。因此,中国竞技体育发展面临前所未有的机遇[2]。但是,当今世界格局发生深刻的变化,各国之间综合国力的竞争越来越激烈,竞技体育也越来越受到各个国家和地区的普遍重视。随着各国综合国力的不断增强,运动竞技水平的逐步提高,以及世界职业体育的快速崛起,大大加快了竞技体育的职业化、市场化和社会化进程,彻底改变了竞技体育传统的竞赛方式、训练方法与理念、组织管理、体制机制等,形成了独特的竞技体育发展的新形式且与奥林匹克运动息息相关,这对于运动项目的发展规模和运动项目竞技水平的提高有着重要的意义,从某种程度上讲,它对我国传统的训练理论和方法带来了巨大的影响和冲击。虽然我国健儿在2008年的北京奥运会上获得了金牌数和奖牌榜第一的好成绩,但由于传统优势项目的提升空间不大,潜力项目还处于萌芽阶段,而群众基础好、社会影响巨大的三大球、田径、游泳、水上“三个基础”大项以及冬奥运项目等金牌大项在我国的水平都不高,我国与世界真正的竞技体育强国先进水平的差距还很大。此外,影响和制约我国竞技体育发展的体制性和机制性的矛盾和问题仍然十分突出。可见,我国的竞技体育在面临重大发展机遇的同时,也面临诸多严峻挑战[3],我国从“竞技体育强国”走向“体育强国”任重而道远。

二、理性的反思:困境和优势

(一)竞技项目:均衡或是非均衡性

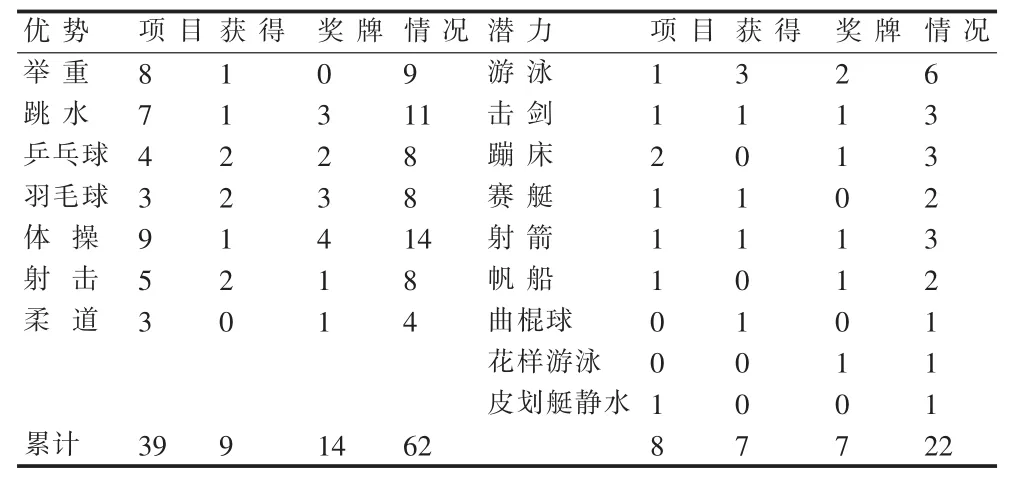

第29奥运会上,中国代表团在跳水、举重、体操、射击、乒乓球、羽毛球、女子柔道等优势项目上获得了39金、9银、14铜62枚奖牌,金牌占总数的76%,奖牌占总奖牌数的62%。不可否认,我们在选择竞技体育的时候,带有强烈的政治性和功利性导向,这使得我们必然选择那些能在短时间内夺冠的优势项目。非均衡发展战略的选择,是特定历史时期所采取的一种非常规战略,却造成了项目发展的不均衡性,在一定程度上造成了“马太效应”。但是,非均衡发展战略的制定与实施,符合我国特定历史时期的需要。当然,那些突破金牌零的项目(游泳、击剑、蹦床、赛艇等),使我们也看到了潜力项目的快速发展(表1),它使得中国的奖牌在奖牌榜中稳居榜首。

我国学者田麦久先生在研究竞技体育强国这一问题时提出[4],判断一个国家是否是竞技体育强国的标准应从三个方面进行:(1)世界级赛事比赛成绩是国家竞技体育水平发展状态评价的主要指标;(2)奥运会是最高水平最具代表性的世界级赛事;(3)按金牌榜排序是国际共识,奥运会金牌数是首选要数。因此,竞技体育项目的均衡与非均衡并不是判别“竞技体育强国”的阿基米德点,而非均衡性发展更符合不同国家的发展实际,更能彰显一个国家的优势所在。

表1 中国代表团在北京奥运会上获得奖牌的部分项目

(二)举国体制:激进或是渐进

举国体制在一定程度上有力地调动了国家、地方和社会多方面的积极性、主动性和创造性,逐步形成了以在奥运会上取得优异成绩为主要目标的竞技体育管理体系,发挥了竞技体育较快发展的资源优势和人才优势[3]。在竞技体育领域,我国的举国体制的优越性得到充分体现。从表1中可以看出,除了羽毛球和乒乓球外,那些普通群众很难接触到的项目却成了我国夺金的强项。举国体制通过各种手段和方法,以提高运动成绩为核心,努力把我国建设成为竞技体育强国,同时为中国的外交提供了平台,并有力地提升了中国的国际地位,显示了社会主义制度的优越性及改革开放政策的巨大成就。现阶段,我国体制的转型主要可以分为两种形态,一种是激进式改革,即要求中国的体育完全交由市场;另一种是渐进式改革,即有步骤、有顺序地实现体制转变。国家通过举国体制的不断完善,管理机制的创新,形成了符合中国国情、具有中国特色的竞技体育发展模式。但是不少学者却对此提出了批判,认为实现“体育强国”战略的首要任务就是转型“举国体制”。笔者认为,至少在目前一段时期,渐进性的改革似乎更符合中国的发展实际,它不仅可以继续保持“竞技体育强国”的优势地位,也是发展群众体育的制度性保障。

(三)实现超越:定律或偶然

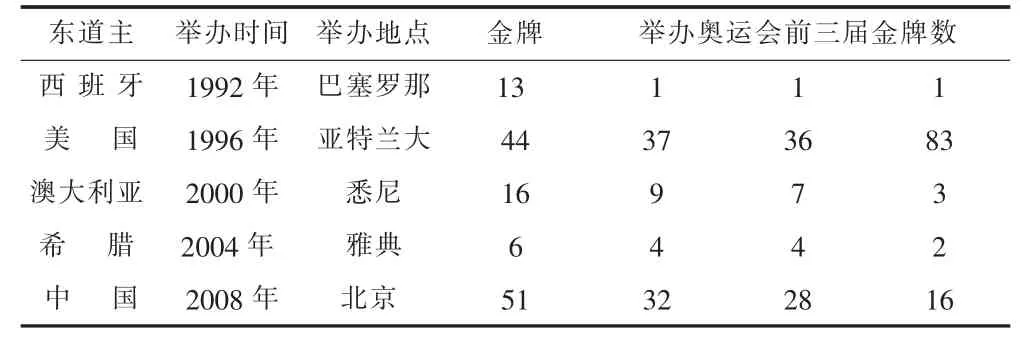

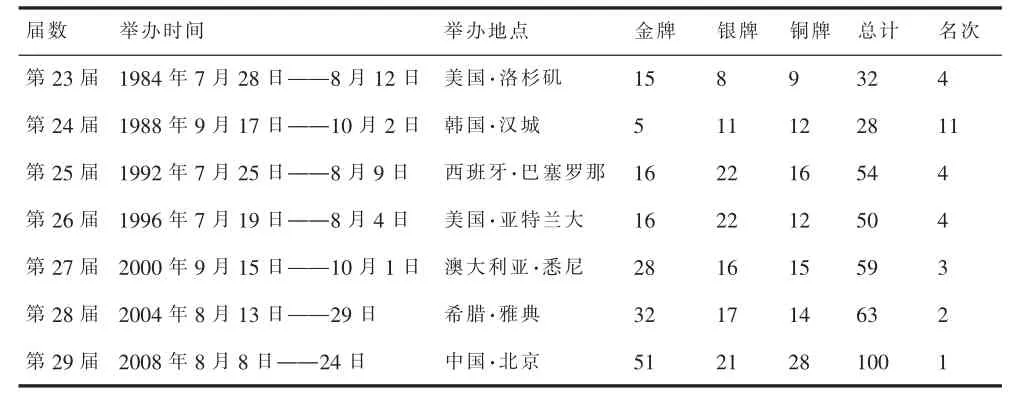

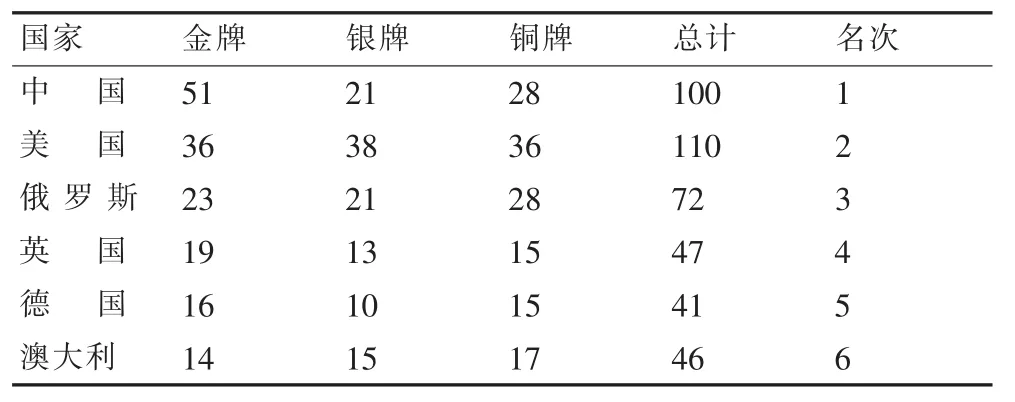

从历届奥运会举办国所获奖牌的数据来看,凡东道主获得的成绩都是该国的历史最好成绩。中国也难逃脱历史宿命。这是一种“定量”还是一种“偶然”?笔者对最近20年东道主在奥运会上取得的金牌数和其举办前三届所获金牌数作了对比(表2),从表2可以看出,该国的夺牌趋势均表现出明显的上升势头,这在一定程度上反映出中国实现超越的历史定律性特征。从中国在近7届奥运会上所获奖牌及世界排名(表3)的情况看(表4),我国竞技体育的整体成绩处于第一集团行列已无疑义,并以绝对实力处于领先地位,属于竞技体育强国。

表2 最近20年东道主在奥运会上取得的金牌与前三届所获金牌对比

表3 中国在近7届奥运会上所获奖牌及世界排名情况

表4 第29届奥运会上奖牌榜

三、科学规划:向“体育强国”迈进

(一)观念变革:加强体育文化建设

长期以来,由于金牌、成绩等竞技体育指标是可以量化的硬指标,这让不少地方体育部门仍然在走“唯金牌论”的老路。金牌虽然能代表个体的成功,但不能和全民健康划等号。举国体制的不断完善,是我们的理性选择。只有摒弃“唯金牌论”的功利主义,构建自己的现代体育文化,才能使体育回归本质、走进千家万户,使体育不再成为单纯的“精英舞台”。体育文化缘于民族文化,从某种意义上说,体育文化更像一个指向标,它的发展方向也是一个民族的发展方向。我国要向体育强国的方向迈进,体育文化必将是体育事业发展的重中之重。群众体育重在普及,竞技体育重在提高。前者是后者的基础,后者是前者的领跑者[5]。从某种程度上说,体育文化建设是一个国家的强国根基,是体育强国建设的生长点。

(二)行动取向:推进职业体育发展

从20世纪80年代起,由于综合国力的快速发展以及政府的大力支持,我国的竞技体育得到了空前发展,但是也存在着诸如观众“不职业”等现象。当然,运动员的职业素质也有待提高。如2009年3月国际乒联主席沙拉拉访华时带来了对中国乒乓球运动员的投诉函,指出中国运动员的球技精湛,但需要加强职业素质。该投诉隐含着对中国运动员文化素养的严重质疑和否定。因此,只有提高全民的职业素质,才能为中国体育的职业化进程注入更强的动力,也有利于符合中国国情的职业化发展模式,有利于探索专业训练和职业体育有机结合的发展方式,有利于培育具有品牌优势的中国职业体育赛事、职业体育俱乐部;将国内比赛、世界大赛与市场开拓紧密结合[3]。

(三)政策导向:坚持和完善举国体制

坚持和完善举国体制,只有不断地改革创新,调整与健全政策法规,体育事业才有发展的动力。当前,如何准确把握世界体育的发展趋势,转变发展观念,创新发展模式,科学合理配置资源,挖掘项目发展潜力,优化项目结构,推动基础项目、集体球类项目和部分冬季项目的稳步发展都显得至关重要。因此,坚持和完善举国体制,着力提高体育事业发展的质量和效益,不断增强我国体育的综合实力和国际竞争力是推动我国向体育强国迈进的又一关键因素[3]。

四、结语

随着 《2011-2020年奥运争光计划纲要》的实施,我国正由体育大国向体育强国迈进。因此,准确把握我国体育发展面临的机遇与挑战,适应我国经济、社会和文化发展的新要求[4],促进体育全面协调可持续发展就显得尤为重要。要实现由“竞技体育强国”向“体育强国”的转变,必须以人为本,全面开展全民健身运动,使竞技体育和群众体育得到共同发展;要学习、借鉴其他体育强国的长处,积极挖掘潜力项目,巩固和提高优势项目,不断增强我国体育的综合实力和国际竞争力,走有中国特色体育发展之路。

[1]厉衍飞.新《纲要》新在何处[N].人民日报,2011-05-19.

[2]骆先鸣.我国竞技体育发展方式转变若干问题的思考[J].中国体育教练员,2011(2).

[3]国家体育总局.2011-2020年奥运争光计划纲要[N].中国体育报,2011-05-18.

[4]田麦久.“竞技体育强国”论析[J].北京体育大学学报,2008(11).

[5]赵波,李景谷.中国竞技体育“强国”质疑与思考[J].贵州民族学院学报:哲学社会科学版,2010(5).