云南省曲靖市平坡墓地出土铜器的技术分析

李晓岑, 赵凤杰, 刘成威, 康利宏

(1.北京科技大学冶金与材料史研究所,北京100083;2.曲靖市麒麟区文物管理所,云南曲靖655000;3.云南省文物考古研究所,昆明650118)

平坡墓地位于云南省曲靖市麒麟区潇湘乡平坡村的北边,是一处叠压关系复杂的大型人工土墩。云南省文物考古研究所于2001 年11 月至12月对该墓地进行考古发掘,共发掘青铜时代墓葬198 座、灰坑6 个;明代中晚期墓葬5 座;明代晚期至清代初期墓葬6 座,出土陶器、石器、木器、漆器、玉器、玛瑙珠、料珠、铜器、铜铁合制器和铁器等数百件(套)。其中,青铜时代金属器59 件、五铢钱353枚(不含采集的16 枚)[1]。59 件金属器中有40 件铜器、3 件铜铁合制器和16 件铁器。发掘者认为青铜时代墓葬的年代约为春秋中晚期至西汉晚期,是与古滇国同姓相扶的“劳浸靡莫”之属。孙华认为曲靖是古夜郎国的中心[2],平坡是古夜郎国的一部分。叶成勇支持孙华的观点,认为这批墓葬的年代约为战国中晚期到西汉中晚期[3]。从黔西滇东地区考古材料看,其年代可能较早,本文暂以发掘报告为准。

平坡墓地的发掘为黔西滇东地区青铜文化研究提供了实物材料,对古滇国、古夜郎国青铜文化研究也具有一定意义。为进一步揭示平坡墓地青铜文化面貌,尤其是青铜冶铸的技术特点和工艺水平,本文采用金相显微镜和扫描电镜能谱分析仪对16 件青铜时代铜器进行实验分析。

一、样品情况

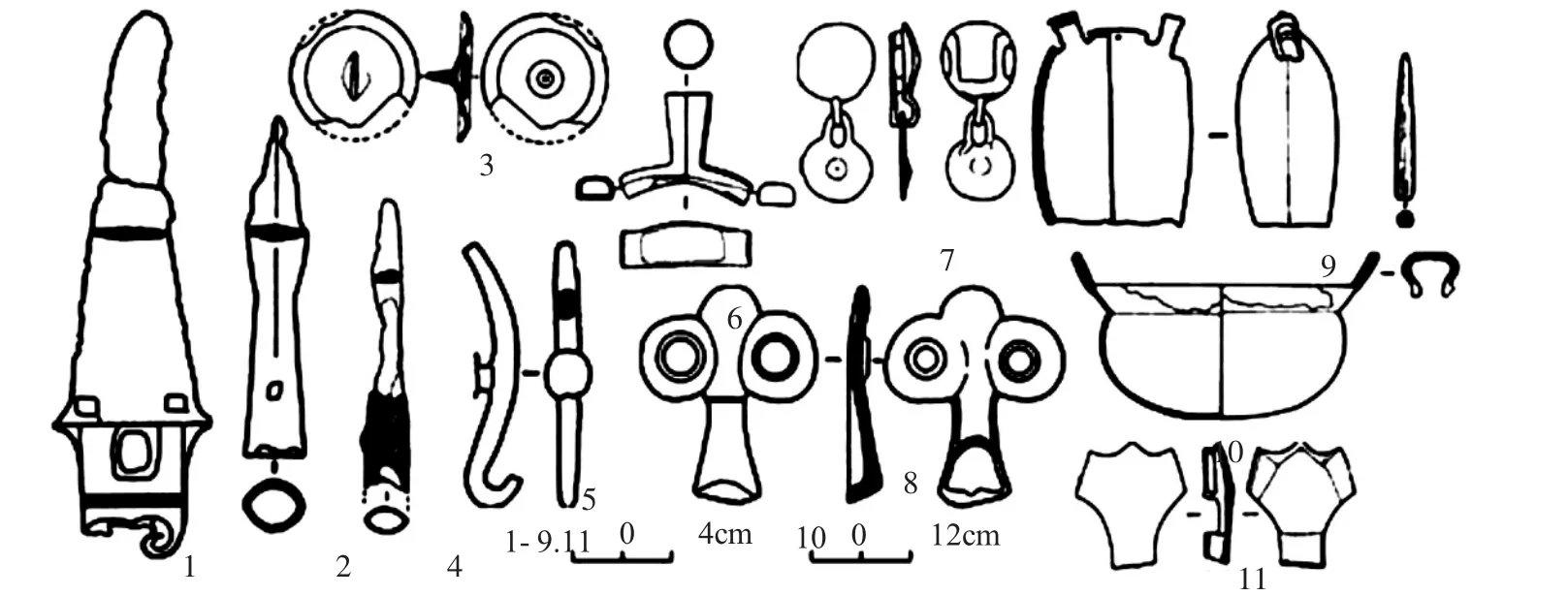

图1 平坡墓地青铜时代墓葬出土铜器(部分)

表1 平坡墓地青铜时代铜器样品合金成分和显微组织

本次实验在16 件铜器上取样,包括4 件兵器(矛1、戈1、削1、臂甲1)、2 件生活用具(釜2)、5 件装饰品(铜饰1、镯1、带钩1、泡钉A1、马饰1)和5 枚五铢钱,各制成1 件样品。这些铜器出自10 座墓葬,其中3 件的时代是战国晚期至西汉早期、13 件的时代是西汉晚期。器物图见图1,详细信息见表1。

二、实验方法和结果

样品经镶样、磨光、抛光达到制备要求。不经浸蚀,在金相显微镜下观察夹杂物、铅的形态及锈蚀情况。然后用5%的三氯化铁盐酸酒精溶液浸蚀,在金相显微镜下观察组织形态并拍照,所用显微镜为LeicaDM4000M。

经过金相分析的样品在重新抛光并喷碳后,利用扫描电子显微镜(SEM) 观察形貌,利用能谱仪(EDS)与扫描电镜配合进行无标样定量合金元素测定。部分样品因锈蚀仅做定性分析。实验于2010 年在北京科技大学冶金与生态工程学院使用日本电子公司生产的JSM6480LV 型扫描电镜进行,配套X 射线能谱仪型号为Noran System six,激发电压为20KV,计数时间为50s。金相观察和扫描电镜能谱分析结果见表1,具有代表性金相组织图见图2 至图9。

(一)成分分析结果

根据SEM-EDS 分析结果和目前常用的以Wt2%为标准的铜合金判断标准,16 件样品中有2件的材质是红铜、9 件是锡青铜、4 件是铅锡青铜、1件是砷锡青铜(暂定)。锡青铜样品数量最多,占56.3%,分析内容见讨论部分。

红铜样品2 件,五铢钱9607(M41:1)和9610(M48:3)。红铜五铢钱在云南尚属首次发现。样品成分中分别有锡1.3%、0.8%,铁2.4%、1.2%,硫2.7%、2.0%。锡与铁和硫一样,应该是从矿石中带来的杂质。我国金属货币诞生于青铜时代,自始至明代中期均以青铜为主要原材料。随机检测5 件五铢钱样品就有2 件为红铜材质的现象值得关注。

铅锡青铜样品4 件,2 件装饰品,铜镯9605(M29:7)和铜带钩9608(M48:1),锡含量为13.0%、12.1%,铅含量为5.8%、7.5%;2 件五铢钱,9603(M22:3)和9611(M55:6),锡含量为7.1%、6.4%,铅含量为2.4%、2.2%。铅锡配比规律不同,与器物类别有关。铜带钩9608(M48:1)、五铢钱9603(M22:3)和9611(M55:6)属可能是中国内地传入的器物。铜镯9605(M29:7)具体形貌不详,无法确定来源。所以本次实验不能确定平坡地区有意识将铅应用于青铜冶铸的时间。

砷锡青铜样品1 件,铜饰9604(M29:1),锈蚀严重,仅做定性分析,暂定为砷锡青铜。

本次检测的样品,不论是红铜还是青铜,基体内都有铜的硫化物夹杂或铜铁硫化物夹杂或上述两种硫化物夹杂。

(二)金相分析结果

16 件样品中有14 件采用铸造工艺制成,其中2 件样品的金相组织是红铜铸造组织、3 件是铸后受热组织、9 件是枝晶组织。

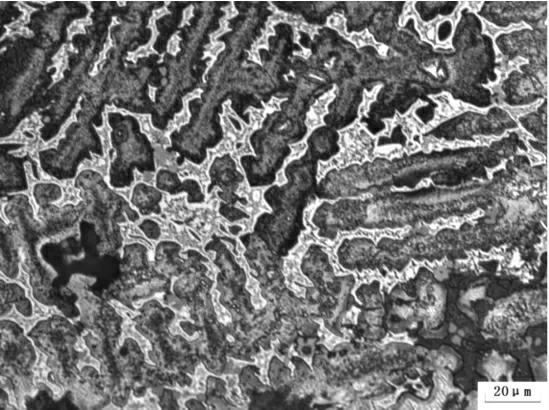

红铜铸造组织,五铢钱9607 (M41:1)(图2)和9610(M48:3),通过金相显微镜观察到少量锡溶入铜中形成的网状偏析组织,有大量大小不一的铜的硫化物夹杂和铜铁硫化物夹杂。

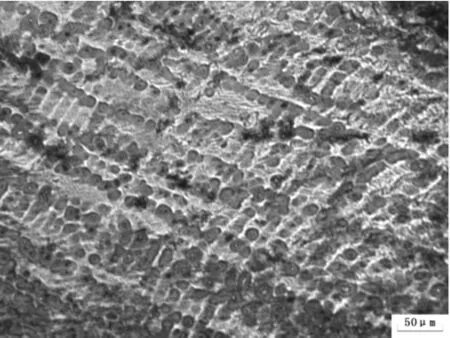

铸后受热组织,铜戈9613(M86:2)(图3)、铜削9615(M140:1)(图4)和铜釜9619(M181:11)(图5),金相组织内固溶体晶内偏析不明显或基本消失。9619(M181:11)取自铜釜腹部残破处,受热组织是使用铜釜烧煮食物的结果,釜底有烟炱。所以表1 制作工艺栏填写“铸造”,而非“铸后受热”。

图2 五铢钱9607(M41:1)的金相组织

图3 铜戈9613(M86:2)的金相组织

图4 铜削9615(M140:1)的金相组织

图5 铜釜9619(M181:11)的金相组织

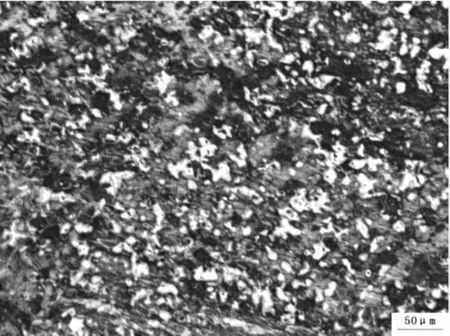

铜臂甲9618(M181:10)(图6)、铜釜9625(M200:1)、铜饰9604(M29:1)、铜镯9605(M29:7)(图7)、泡钉9620(M181:12)、马饰9621(M181:13)、五铢钱9603(M22:3)、9606(M34:1)和9611(M55:6)是较为典型的α 固溶体树枝状偏析铸态组织。其中7 件样品有(α+δ)共析体,由于锡含量及冷却速度的差异,α固溶体和(α+δ)共析体相对数量及组织形态有一定差异。铜镯9605(M29:7)、五铢钱9603(M22:3)、9606(M34:1)和9611(M55:6)的(α+δ)共析体分布均匀,铜臂甲9618(M181:10)、泡钉9620(M181:12)和马饰9621(M181:13)的(α+δ)共析体连成网状。《曲靖市麒麟区潇湘平坡墓地发掘报告》第27 页写铜臂甲9618(M181:10)“由薄片锻打成”,但本次检测结果为铸造而成。

图6 铜臂甲9618(M181:10)的金相组织

图7 铜镯9605(M29:7)的金相组织

铜矛9612(M86:1)(图8)和铜带钩9608(M48:1)(图9)的金相组织是铸后冷加工,共同特征是固溶体存在枝晶偏析,局部组织变形;组织内有大量滑移带。冷加工使铜矛9612(M86:1)尖锋部的枝晶变形,并在变形过程中产生形变应力,使其与形变抵抗力相关的机械性能得以提高,从而具有良好的刺杀性能。铜带钩9608(M48:1)经过冷加工,部分枝晶和铅颗粒沿加工方向变长,说明弯曲的钩体在铸造成形后经过局部修整。

图8 铜矛9612(M86:1)的金相组织

图9 铜带钩9608(M48:1)的金相组织

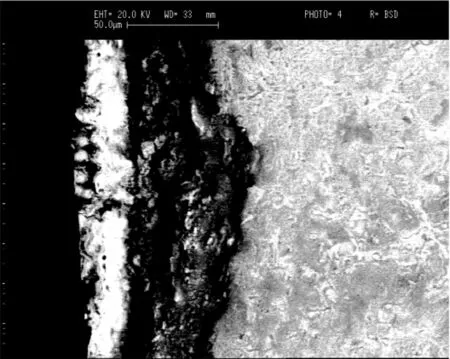

(三) 马饰的高锡层

马饰9621(M181:13),已锈蚀,但经检测后,发现表面锡含量较高,高锡层和基体分界较明显,铜锡含量分别为13.7%和56.2%、75.5%和38.5%。高锡层厚度不均,薄处25μm,厚处35μm(图10)。初步判断很可能是表面采用了镀锡技术,为单面镀,但需要进一步研究才能确定。镀锡工艺大约在战国中晚期自北方和西北的古代草原文化区传入巴蜀地区(战国中晚期),战国晚期至西汉初期再传入古滇地区[4]。

图10 马饰(M18:2)高锡层的背散射电子像

三、讨 论

(一)器物的成分和加工特点

根据《潇湘平坡墓地墓葬登记表》,平坡墓地出土战国早期铜器1 件(青铜),器型不明;战国晚期至西汉早期铜器16 件,具有明显的地方特征;西汉晚期铜器23 件(不包括铜铁合制器)、五铢钱353枚(不含采集的16 枚)。中原地区常见铜器占有一定比例,如铜釜、铜鍪、铜带钩等。

战国晚期至西汉早期样品3 件,铜矛9612(M86:1)、铜戈9613(M86:2)和铜削9615(M140:1),锡青铜,锡含量依次为7.2%、14.3%和11.7%。当锡含量占8%左右时,锡青铜具有理论上的最佳充型能力;占11%~14%左右时,锡青铜具有高的抗拉强度、较高的硬度和一定的延伸率。所以平坡地区的工匠们已懂得铜锡配比对合金性能有影响。铜矛9612(M86:1)采用铸后冷加工工艺制成。

西汉晚期样品13 件,有地方特色的铜器3 件,铜臂甲9618(M181:10)、泡钉9620(M181:12)和铜饰9604(M29:1)。前2 件为锡青铜,后1 件为砷锡青铜(暂定),材质仍以锡青铜为主。上述3 件样品采用铸造工艺制成,未见冷加工和受热处理,与样品种类有关。可以肯定,西汉晚期平坡铜器加工过程中存在冷加工工艺和受热处理方法。另有9 件为中国内地器物的特征,2 件的材质是红铜、4 件是锡青铜、3 件是铅锡青铜,以锡青铜为主。另有一件铜镯9605(M29:7)。

(二)红铜五铢钱(图11)

1982 年至2004 年,周卫荣[5]、中国社会科学院考古研究所和河北省文物管理所[6]、戴志强和王体鸿等人[7]先后检测6 个地点的83 枚西汉五铢钱,有18 枚的材质是锡青铜、4 枚是铅青铜、60 枚是铅锡青铜、1 枚是红铜。2004 年,肖蕴英公布6 枚无具体地点的西汉五铢钱(郡国五铢2、三官五铢2、宣帝五铢2)的材质,均为铅锡青铜[8]。可见,西汉五铢钱以铅锡青铜为主,以锡青铜为辅。五铢钱9606(M34:1)(锡青铜)、9603(M22:3)和9611(M55:6)(铅锡青铜)可能是汉朝政府铸造的钱币。本次检测到五铢钱9607(M41:1)和9610(M48:3)成分为红铜,相当少见,不排除是当地私自铸造的可能性。此红铜五铢钱经请教周卫荣,认为平坡墓地出土五铢钱可能是郡国五铢。西汉时期,诸郡国曾铸造五铢钱:“赤侧钱贱,民巧法用之,不便,又废。于是悉禁郡国无铸钱,专令上林三官铸。钱既多,而令天下非三官钱不得行,诸郡国所前铸钱皆废销之,输其铜三官”[9]。

图11 平坡墓地青铜时代墓葬出土五铢钱

(三)与周邻地区青铜兵器合金配比的比较

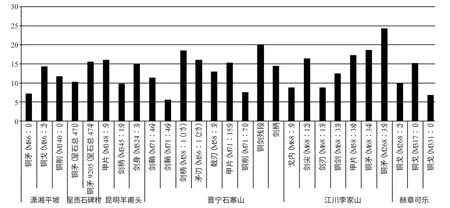

战国晚期至西汉时期的呈贡石碑村、昆明羊甫头、晋宁石寨山和江川李家山属古滇国,赫章可乐属古夜郎国。杨根[10]、李晓岑和韩汝玢[11]、刘煜和贾莹[13]对上述地区出土的部分铜器进行过合金成分分析,结果显示它们与平坡铜器均以锡青铜为主。以兵器为例,比较六处遗址锡青铜合金配比的异同,见图12。

图12 平坡与周邻地区青铜兵器的含锡量比较

据图12 可知,平坡兵器样品的锡含量集中在7%或12%~14%,呈贡石碑村集中在10%或16%,昆明羊甫头集中在10%或15%~16%,晋宁石寨山集中在6%~8%、11%~16%或19%~20%,江川李家山集中在9%、11%~16%或17%~24%,赫章可乐集中在7%或10%~15%。六处遗址青铜兵器铜锡配比规律基本相同,锡含量主要集中在10%~16%,仅晋宁石寨山和江川李家山有少量高锡青铜兵器和镀锡兵器。康利宏、刘成武认为平坡的戈、矛、剑、削等铜器在型制风格上与滇中地区的羊甫头、天子庙、石碑村等墓地所出同类器物基本一致,各地之间存在文化上的联系[12]。潇湘平坡与古滇地区和赫章可乐铜器的合金配比基本相同,均为铜锡合金为主,它们之间可能存在铜器制作技术的联系。

四、结 语

对平坡墓地出土的16 件青铜时代铜器进行合金成分和金相组织分析,结果表明:战国晚期至西汉早期,平坡冶铸业已达到一定发展程度。平坡铜器材质类型多样,有红铜、锡青铜、铅锡青铜和砷锡青铜(暂定),以锡青铜为主,个别铜器有表面有高锡现象,是否为镀锡有待进一步研究。铜器主要采用铸造工艺制成,冷加工对兵器进行局部修整、采用受热方法对柄部进行处理。战国晚期至西汉时期,潇湘平坡与古滇地区和赫章可乐铜器的合金配比基本相同,均为铜锡合金为主,它们之间可能存在铜器制作技术的联系。

[1][12]云南省文物考古研究所.曲靖市麒麟区潇湘平坡墓地发掘报告.云南考古报告集:之二[R].昆明:云南科技出版社,2006:47-54.

[2]孙 华. 滇东黔西青铜文化初论——以云南昭通及贵州毕节地区的考古材料为中心[J].四川文物,2007(5):24.

[3]叶成勇.黔西滇东地区战国秦汉时期考古遗存研究——以南夷社会文化变迁与文明化进程为重点[D].北京:中央民族大学,2009:81.

[4]孙淑云,李晓岑等.中国青铜器表面镀锡技术研究[J].文物保护与考古科学,2008(20):50.

[5]周卫荣.中国古代钱币合金成分研究[M].北京:中华书局,2004:36-39.

[6]中国社会科学院考古研究所,河北省文物管理所.满城汉墓发掘报告[R].北京:文物出版社,1980:379-380.

[7]戴志强,王体鸿.北宋铜钱金属成分试析[J].中国钱币,1985(3):7-16.

[8]肖蕴英.汉代铢两铜币化学成分概述[J].西安金融,2004(9):60-61.

[9] (汉)司马迁.史记·平准书[M].北京:中华书局,1963:1434-1435.

[10]杨 根.云南晋宁青铜器的化学成分分析[J].考古学报,1958(3):75-77.

[11]李晓岑,韩汝玢.古滇国金属技术研究[M].北京:科学出版社,2011:33-34,171-181.

[13]刘 煜,贾 莹.赫章可乐墓地出土铜器检测分析[R]//贵州省文物考古研究所.赫章可乐二000 年发掘报告.北京:文物出版社,2008:183-184.