管理者薪酬对过度自信的影响研究——基于深市A股上市公司的经验证据

陈 杰,刘胜强

(重庆工商大学 a.财务处;b.会计学院,重庆 400067)

一、引 言

随着安然、世通等一系列财务丑闻的爆发,学者们越来越发现建立在传统理性假设基础上的公司治理机制并没有发挥其应有的作用。以Langeroort(1997)为代表的一些学者认为公司治理机制失效并不是因为机制本身的原因,而是机制下的人,人并非像传统理论假设的那样理性[1]。20世纪80年代,学者们开始从行为经济学的视角,研究公司治理机制中委托人和代理人由于自身心智结构、情绪波动以及信念与偏好的影响而出现的系统性认知偏差及其对委托代理问题产生的影响。行为经济学研究发现,人们的决策行为未必都是理性的,其最重要的表征之一就是过度自信(Overconfidence)[2]。过度自信是指人们过度相信自己的判断能力,高估自己成功的几率和私人信息的准确性。作为公司主要决策者的管理者,在面临决策风险与收益的权衡时,其认知偏差会导致公司决策行为偏离股东价值最大化目标。由此可见,管理者过度自信是导致公司决策行为异化的重要原因之一。

现有研究发现,影响管理者过度自信的因素是多方面的。大致可以归纳为来自管理者自身(如管理者的学历、年龄、薪酬、两职设置情况、董事会结构等)和来自管理者自身以外(如公司业绩、企业规模、成立年限、市场环境等)两个方面的因素。在众多的影响因素中,管理者薪酬是其过度自信的一个尚未引起关注但又十分重要的影响因素。本文利用2007—2010年我国深市A股上市公司中管理者持股的公司为样本,采用随机效应模型实证检验管理者薪酬对其过度自信的影响,期望能对上市公司优化管理者薪酬制度,改善管理者决策行为提供一些经验证据。

二、理论分析与研究假设

传统的理性人假设认为,人们在做决策时存在一致的信念和一致的偏好,当接收到新信息时,根据贝叶斯法则来正确地调整自己的信念,进而依据主观期望效用最大化的标准来做出决策[3]。但心理学的研究却发现,人并非完全理性的,人在做决策时的信念和偏好会出现系统性的偏差,并表现出过度自信。相对于公司一般人,掌握公司控制权的管理者更倾向于表现出过度自信,当公司业绩良好时,过度自信的管理者倾向于把好的业绩归功于自己的能力,从而要求提高报酬,而当公司业绩不佳时,过度自信的管理者倾向于把差的公司业绩归功于坏的运气,从而抵扣低报酬对自己声誉的影响[4]。过度自信的管理者还倾向于低估传统的代理问题并高估他们处理代理问题的能力,且制定高额的管理者薪酬作为对其能力的必要补偿。由此可见,管理者薪酬并不是简单的财富再分配问题,其更为重要的是它给管理者心理认知带来的影响以及由此带来的企业决策行为的扭曲。薪酬的行为观更为直白地指出,薪酬是导致管理者认知偏误的重要诱因,高额的薪酬在给予管理者辛勤劳动物质补偿的同时,还给予管理者个人能力的肯定及成功被认可的精神补偿。这种成功的精神补偿又反过来促进了管理者自尊和信心的建立,当自尊和信心超过正常行为的某个度时,就可能恶化为过度自信。除此以外,高额的薪酬还赋予管理者某种特殊的地位和特权,这种特殊的地位和特权使管理者有能力将心理上的认知偏误即过度自信付诸实践。因此,当非理性因素存在时,公司治理机制设置需要考虑的不仅仅是传统的代理问题,还要考虑管理者的心理因素。另外,管理者薪酬与过度自信之间的关系不仅在于所获得的薪酬绝对水平的高低,还在于相对水平,即薪酬差距。如果CEO与其他高管间的相对薪酬差距越大,则其越认为自己更重要,自然也就越自大。

基于以上的分析,本文提出如下假设:

假设1:在其它条件相同的情况下,提高管理者薪酬会导致其过度自信。

在我国,绝大多数的上市公司是在对原有国有企业进行改制基础上形成的。由于国有大中型企业不仅以盈利为目标,而且还肩负着履行政府发展地方经济、促进就业和稳定社会等诸多社会责任[5]。因此,传统的利润指标并不是考核国有上市公司的最佳考核指标。同时,国有上市公司长期以来存在的产权不明晰、所有权缺位、内部人控制等现象,国家在寻求提高国有企业经营效率的改革过程中,与管理者签订长期合约认为是一种激励机制被普遍地引入到管理层薪酬契约中来,与非国有上市公司相比,国有上市公司的管理者薪酬更容易导致管理者过度自信。

基于以上的分析,本文提出如下假设:

假设1.1:在其它条件相同的情况下,提高国有上市公司管理者薪酬比提高非国有上市公司管理者薪酬会更容易导致前者过度自信。

改革开放已经30多年,我国市场经济得到了长足的发展,但我国市场化进程程度在全国各地是很不平衡的。东部沿海地区市场化已经取得了决定性的发展,西部内陆地区的非市场化因素仍占据着主导地位,在市场化程度较高的东部地区,相应的法律法规更加健全,市场经济制度更为完善[6]。在这种制度环境下,上市公司可以更多地基于“硬性”的市场化原则来获取资源配置和进行企业经营管理。管理者薪酬契约制度更容易被很好地贯彻执行下去,更容易导致管理者过度自信。

基于以上的分析,本文提出如下假设:

假设1.2:在其它条件相同的情况下,上市公司所在地市场化程度越高,管理者薪酬越高越容易导致其过度自信。

三、研究设计

(一)样本筛选

由于我国《公司法》2006年以后才允许企业管理人员转让其所持股份,同时处于稳健的考虑,管理者过度自信样本筛选需与前一年指标作对比,本文选择2007—2010年深市A股上市公司中管理者持股的公司为样本,并遵行如下原则进行样本筛选:①由于金融类上市公司的资产负债结构具有特殊性以及ST类上市公司的业绩与其他上市公司存在较大的差异,本文先剔除这两类上市公司;②为了避免变量之间可能存在的内生性问题,本文将解释变量滞后一期,因此剔除上市时间不足一年的公司;③如果管理者任职时间过短,其过度自信程度受公司特征因素的影响较小,此时无法准确地判断两者之间的关系,因此剔除管理者当年任职的样本;④剔除因股权分置改革和股权激励而导致的管理者持股增加的样本;⑤剔除各变量数据不全的样本。最终得到四年分别为141、157、172、163共643个研究样本。高管持股数据、薪酬数据及财务数据来自万德(Wind)数据库和锐思(Res⁃set)数据库,上市公司所在地的市场化进程程度数据来自樊纲、王小鲁(2010)编制的中国各地区的市场化报告。

(二)模型设计及变量选择

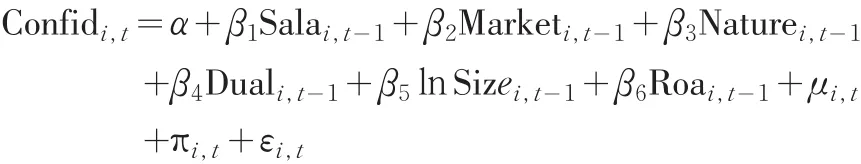

根据前述研究假设,同时参照国内外的实证研究结论,本文构建如下研究模型:

为了避免解释变量与被解释变量之间可能存在的内生性问题,将解释变量滞后一期。模型中的μi,t是公司个体效应;πi,t是年度宏观环境的影响;εi,t表示误差项。其他变量具体描述如下:

(1)被解释变量:管理者过度自信。如何准确地度量管理者过度自信始终是一个难题。从现有研究文献看,国内外学者主要采用如下三种度量方法:①股票期权法(Malmend⁃ie and Tate,2005;叶蓓、袁建国,2008)[7-8];②盈利预测法(Lin,Hu and Chen,2007;姜付秀等,2009)[9];③景气指数法(余明桂、夏新平等,2006)[10]。盈利预测法通过盈利预测与实际盈利进行对比来描述管理者自信程度,从理论上说是最好方案。但由于我国对上市公司盈利预测未做强制性披露要求,实践上难以获得足够数据。景气指数法采用国家统计局公布的企业景气指数作为其替代变量,但由于国家统计局公布的企业景气指数是对外部经济环境的估计,因此这一指标更加适合于度量管理者乐观而不是管理者过度自信。股票期权法通过观察管理者是否选择持有股票期权或者继续买入本公司的股票来度量管理者是否过度自信。尽管我国绝大多数上市公司尚未实施管理层股票期权激励计划,但是管理层持股计划早已陆续展开。修订后的《公司法》和《证券法》规定,自2006年1月1日起,上市公司董事、监事和高级管理人员可以转让其持有的公司股份(但在任职期间每年转让的份额不得超过其所持股份总数的25%),这就为上市公司管理层自愿交易所在企业股票扫除了政策障碍。因此,本文借鉴Malmendier和Tate(2005)、叶蓓和袁建国(2008)的思路,选择管理者持股变化的连续变量作为管理者过度自信的衡量指标。具体来说,就是看管理者是否在会计年度内增持了本公司的股票,并且增加的原因是由于高管人员自行从二级市场购入股票、认购配股、用奖励基金买股,而非由高管接受送股、红股、股权分置改革引起的持股增加等原因引发。同时为了剔除股权分置改革可能对研究结果的影响,该指标的最终计算公式为:1+(年末管理者持股数-上年末持股数-公司本年分红送股数)/上年末持股数。

(2)解释变量:管理者薪酬。管理者薪酬包括管理者的薪酬水平和薪酬差距。管理者薪酬水平本文采用管理者薪酬的自然对数;管理者薪酬差距用管理者与高管团队其他成员平均薪酬的差额来衡量。计算分为两个步骤,首先,计算剔除管理者后的高管团队平均薪酬,公式为:(高管团队薪酬总额-管理者薪酬)/(高管团队人数-1);其次,计算薪酬差距,公式为:(管理者薪酬-剔除管理者后的高管团队平均薪酬)/10000。

(3)控制变量:其他可能对管理者过度自信产生影响的因素。本文选择的控制变量主要有:①企业业绩,取值为公司净利润/公司平均总资产;②公司规模,取值为公司总资产的自然对数;③产权性质,国有上市公司取值为1,否则为0;④两权设置状态,董事长和总经理两职合一取值为1,否则取值为0;⑤公司所在地市场化程度依据樊纲、王小鲁(2010)编制的中国各地区的市场化报告。

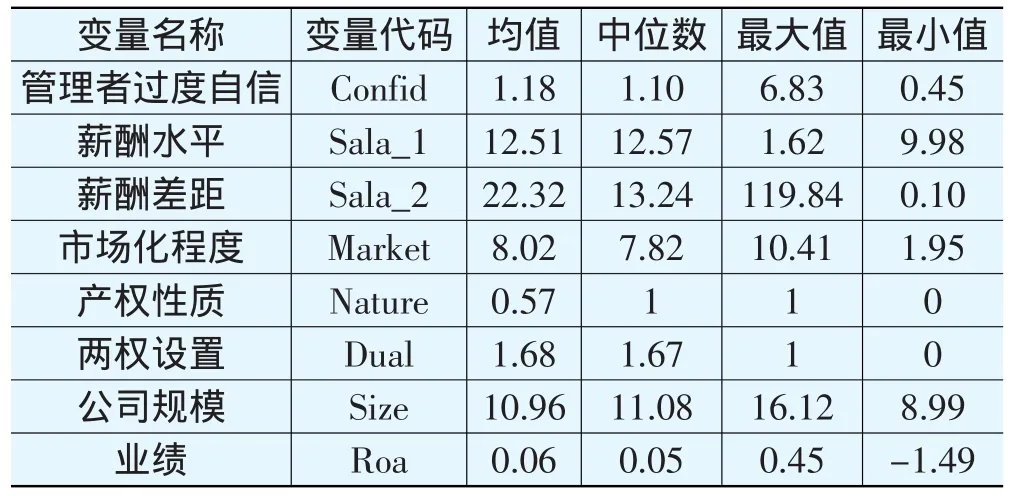

(三)描述性统计

表1列示了样本的描述性统计结果。从中可以看到,管理者过度自信指标的均值和中位数分别为1.18和1.10,从该变量的取值可知,当该指标大于或等于1时,表示管理者在样本期间选择持有或购入本公司股份,这意味着其对公司未来的发展前景颇为乐观,均值大于1说明超过半数以上的管理者自信程度偏高。只是这种自信程度有多少来自薪酬的贡献,尚有待实证检验。

表1 主要变量代码及描述性统计

四、实证结果与分析

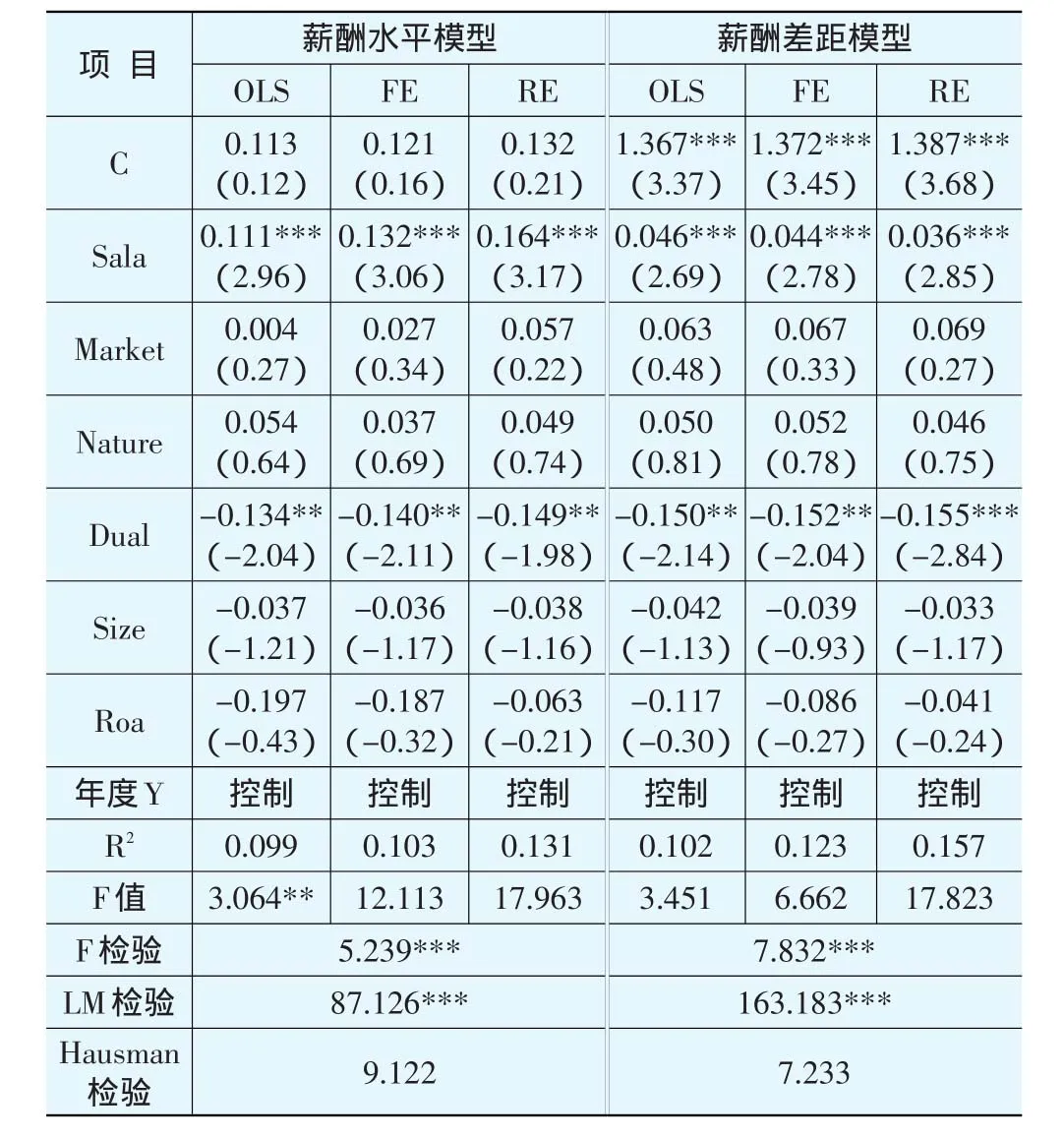

使用面板数据,首先需对模型的设定形式进行判断,如表2所示,在薪酬水平模型中,对应的F检验值为5.239,并在1%的水平下显著,说明固定效应(FE)优于混合OLS模型;LM检验的卡方值为87.126,在1%的水平下显著,说明随机效应模型(RE)优于混合OLS模型;Hausman检验的卡方值为9.122,但是不显著,表明随机效应模型(RE)优于固定效应模型(FE),应选择随机效应模型(RE)。同样的方法从表2中可看出,薪酬差距模型中,也应选择随机效应模型(RE)。下文在分组检验时将只给出随机效应模型。

表2 全样本实证结果

从表2中还可以看出,在控制年度等变量的情况下,无论是利用混合年度截面数据进行回归,还是使用面板数据采用固定效应模型或随机效应模型进行估计,薪酬水平的系数估计值分别为0.111、0.132和0.164,并且都在1%的显著性水平下显著;薪酬差距的系数估计值分别为0.046、0.044和0.036,也都在1%的显著性水平下显著。由此可见,总的来看,无论是提高薪酬水平还是薪酬差距,都可能导致其过度自信,管理者薪酬的过度自信效应明显,假设1得到验证。

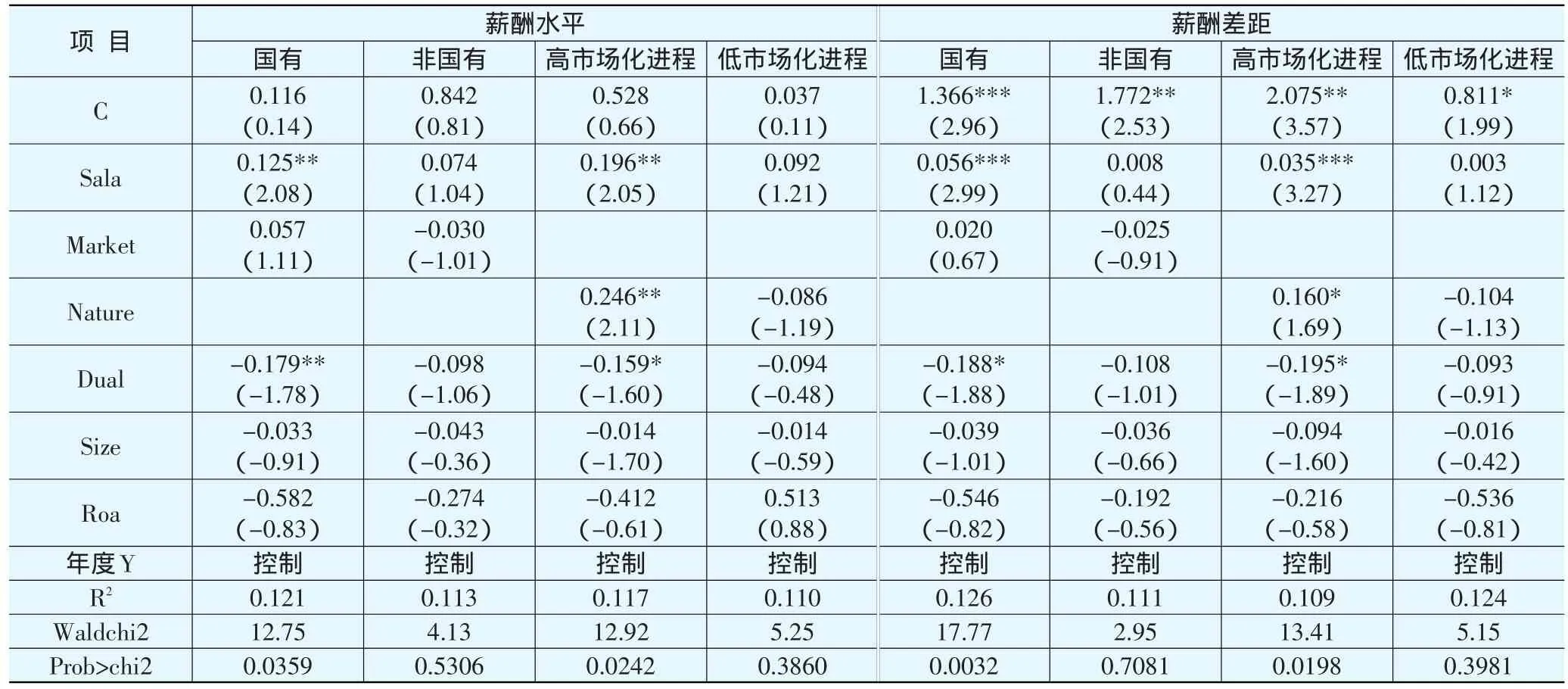

考虑到我国上市公司特殊的产权类型,本文以公司实际控制人为依据,将样本分为国有上市公司样本组(简称国有组)和非国有上市公司样本组(简称非国有组),分别考察管理者薪酬水平和薪酬差距对其过度自信的影响。表3给出了分组样本的随机效应实证结果,从表3可以看出,无论是薪酬水平还是薪酬差距对其过度自信的影响在两组样本中都有较大的差异:国有组中,管理者薪酬水平的系数估计值为0.125,并且在5%的显著性水平下显著,薪酬差距的系数估计值为0.056,并且在1%的显著性水平下显著;非国有组中的管理者薪酬水平和薪酬差距都没有通过显著性检验。假设1.1得到了验证。正如前面的分析,由于国有上市公司肩负着履行政府发展地方经济、促进就业和稳定社会等诸多社会责任,国有利润并不是考核国有上市公司管理者的最佳指标,国有上市公司需要管理者薪酬契约制度来激励管理者努力工作,而管理者薪酬的高低也不经意间成了其权力大小和地位高低的体现,再加上国有企业普遍存在的所有权缺位、内部人控制、缺乏有效的监督机制等,国有上市公司管理者很容易出现过度自信行为。而非国有上市公司不仅内部公司治理结构更加完善,管理者薪酬契约也仅是利润考核的一种补充,不可能像国有上市公司那样给予管理层如此优越的心理感觉,过度自信行为也就不那么显著了。

表3 分组样本随机效应实证结果

依照上市公司所在地市场化进程是否超过全国市场化进程指数的中位数为依据,将样本分为高市场化进程组和低市场化进程组,分别检验不同制度环境下管理者政治联系是否会导致过度自信。如表3所示,无论是薪酬水平还是薪酬差距对其过度自信的影响在两组样本中都有较大的差异:高市场化进程组中,管理者薪酬水平的系数估计值为0.196,并且在5%的显著性水下显著,薪酬差距的系数估计值为0.035,并且在1%的显著性水平下显著;低市场化进程组中,管理者薪酬水平和薪酬差距都没有通过显著性检验。假设1.2得到了验证。在市场化进程比较高的地区,上市公司可以更多地基于“硬性”的市场化原则来获取资源配置并进行企业经营管理,管理者薪酬契约制度更容易被贯彻执行下去,但也更容易导致管理者过度自信。

结合表2和表3可以看出,董事长与总经理两职合一更不可能导致过度自信,这一结论与习惯性认为的董事长与总经理两职越合一、监督机制越缺失、越容易导致过度自信的观点不一致。原因象可能是我国近年来内部公司治理制度不断完善的结果,两职越合一,管理者所承担的风险越高,决策更慎重,因此,过度自信的可能性越低。当然具体原因还需要进一步检验。公司业绩与过度自信之间的关系没有通过显著性检验可能是因为本文选择的过度自信的度量方法中剔除了红利因素。研究中还发现过度自信没有规模效应。

为了检验上述结论的可靠性,笔者进行了如下两个方面的稳健性检验:一是增加控制变量,如资产负债率、股权结构、董事会结构等;二是剔除极端值。重新回归结果显示,研究结论没有发生显著变化,研究结果具有较好的稳健性。

五、结 论

本文利用2007—2010年我国深市A股上市公司中管理者持股的公司为样本,采用随机效应模型实证检验管理者薪酬对其过度自信的影响,研究发现:管理者薪酬,无论是薪酬水平还是薪酬差距,都对其过度自信有正向促进作用。与非国有上市公司相比,提高国有上市公司管理者的薪酬更容易导致其过度自信。当公司所在地市场化进程不同时,市场化程度越高,管理者薪酬越高越容易导致其过度自信。导致这一现象的可能原因是:由于管理者薪酬在心理上给予管理者个人能力和成功的肯定以及在实际中给予管理者某种特殊的地位和特权,这一现象在国有上司公司中比非国有上市公司中更为明显,其原因与我国国有上市公司长期存在的产权不明晰、所有权缺位和内部人控制以及国有上市公司经营的多目标性有关。而在市场化进程高的地区管理者薪酬更容易导致过度自信,说明我国在建立市场经济的同时更应注重制度本身的建设。

[1]Langevoort D.Organized Illusions:A Behavioral Theory of Why Corporations Mislead Stock Market Investors[J].Univer⁃sity of Pennsylvania’Law Review,1997,(146):101-172.

[2]Doukas J A,Petmezas D.Acquisitions,Overconfident Manag⁃ers and Self-Attribution Bias[J].European Financial Manage⁃ment,2007,(13):531-577.

[3]Jensen M,W Meckling.Theory of the Firm:Managerial Behav⁃ior,Agency Costs,and Ownership Structure[J].Journal of Fi⁃nancial Economics,1976,(3):305-360.

[4]Lin Yueh-hsiang,Shing-yang Hu,Ming-shen Chen.Manage⁃rial Optimism and Corporate Investment:Some Empirical Evi⁃dence from Taiwan[J].Pacific-Basin Finance Journal,2005,13:523-546.

[5]权小锋,吴世农,文芳.管理层权力、私有收益与薪酬操纵[J].经济研究,2010,(11):74-87.

[6]文芳.管理者政治联系与过度自信[J].中国经济问题,2011,(2):80-90.

[7]Malmendier U,Tate G.CEO Overconfidence and Corporate In⁃vestment[J].The Journal of Finance,2005,(6):2661-2700.

[8]叶蓓,袁建国.管理者信心、企业投资与企业价值:基于我国上市公司的经验证据[J].中国软科学,2008,(2):97-108.

[9]姜付秀,张敏,陆正飞,等.管理者过度自信、企业扩张与企业财务困境[J].经济研究,2009,(1):131-143.

[10]余明桂,夏新平,邹振松.管理者过度自信与企业激进负债行为[J].管理世界,2006,(8):104-125.

[11]樊纲,王小鲁.我国市场化指数——各地区市场化相对进程报告[M].北京:经济科学出版社,2010.