国家图书馆和浦东图书馆新馆建筑研究

刘军瑞,吕慧芳,职晓晓,陈兴义

(河南理工大学建筑与艺术设计学院,河南焦作 454000)

1 临场体验

当今是“体验经济”的时代[1]。此时的艺术因自身目的而生产体验,环境艺术家则变成了制造体验艺术的工程师[2]。临场体验把人在空间中的体验特性凝聚于在场的短暂时刻,为多向互动交流创造更有效的条件。图书馆建筑中越来越重视营造满足人的多种体验的空间。

1.1 场景体验

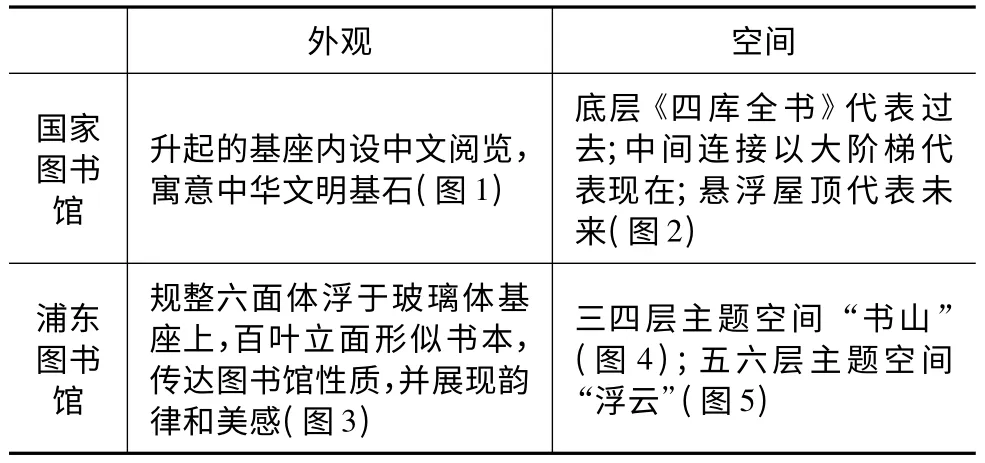

“人类通过体验认知环境空间,建立与环境空间的秩序关系。建筑师有意识地试图在空间和体验之间建立一种特殊关联关系。空间提供给我们的感觉意象必须唤起使用者一种建筑应具有的类似功能与形态的情感。[3]”诚然这种空间提供的意象是空间体验的产物(表1)。

表1 场景体验

图1 西南透视

图2 中庭空间

图3 东南透视

1.2 阅读体验

图4 “书山”

图5 “浮云”

阅读介质多样:纸质文档、电子书、电子屏、电脑、阅读器等多种介质并存;阅读姿势丰富:由端坐姿势到多种舒适姿势,更强调读者的自由,体现在适应不同阅读方式的家具布置;阅读环境:充分考虑阅读空间的光线、色彩心理效应等,为读者营造更为舒适或具有个性的空间(表2)。

表2 阅读环境

2 开放空间

开放空间“主要以综合性大空间、开架设置、建筑空间与环境的对话为措施,综合建筑的时效性与心理敞开感对建筑性质进行描述”[4]。

2.1 内部空间

楼层之间的界限被打破,阅览空间不仅仅为满足功能需要,还满足人们之间相互观看的需要。建筑中有更多直接参与的设置(表3)。

图6 阅览空间

图7 儿童阅读

表3 参与体验

2.1.1 共享空间

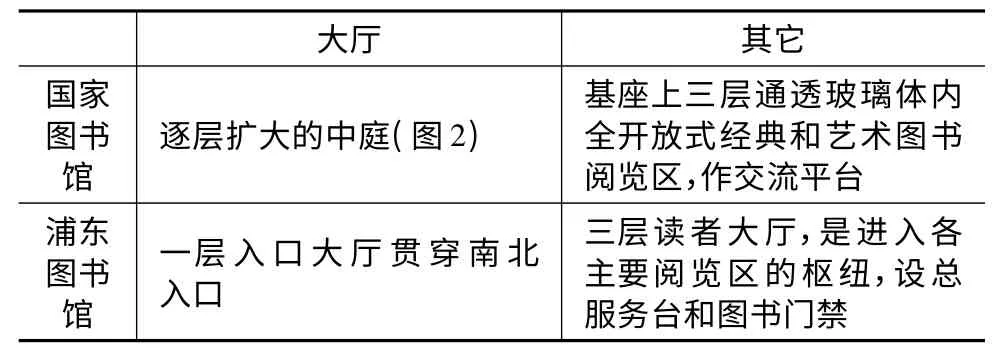

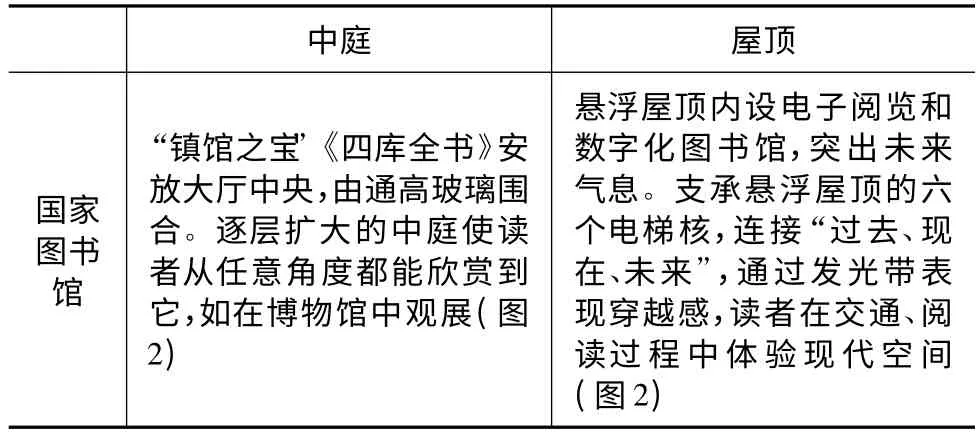

中庭、边庭、大厅空间是建筑设计中较常用的,也是图书馆中较大的共享空间。通过透明的组织方式,前厅部分成为最具活力、人气最旺的地带(表4)。

表4 共享空间

续表4

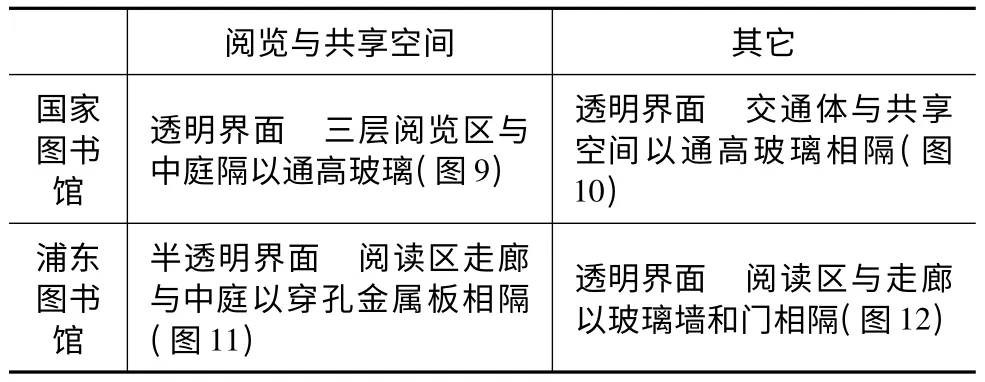

2.1.2 内部界面

此处论述的内部界面是指建筑内部空间划分的方式。两例图书馆建筑的隔断形式多样:特种玻璃隔断、穿孔金属板隔断、墙体等。从比例上来说,透明或半透明的隔断占的比例较大。“‘透明暗示着更广泛的空间秩序,它意味着不同空间层次的同时感知,在持续的运动中,空间后退且是波动的。’与通常意义上的透明,如玻璃等不同,此处的‘透明性’描述的是一种空间上的秩序。前者在文中被定义为‘物理的透明’,后者则被定义为‘现象的透明’”[5]。界面透明性可改变空间感受,如玻璃材质透明界面减小视觉阻碍感(表5)。图书馆中的隔断从不透明转向透明和大众的对学习模式从封闭走向开放相一致。

图8 浦东图书馆中庭

表5 内部界面透明性

图9 玻璃墙

图10 玻璃墙

图11 穿孔金属板

图12 玻璃墙

2.2 外围护结构

两例图书馆建筑都采用“书”的概念进行设计。浦东图书馆采用的是“书架”的意向,国家图书馆采用“平放的书”的概念。外立面避免了常规意义的窗子、墙体的设计。建筑外立面大多采用双层界面:起遮阳作用的界面和起围护作用的界面分别独立设置。既能满足采光、通风等功能需要,也具有一定的新颖感(图1、图3)。

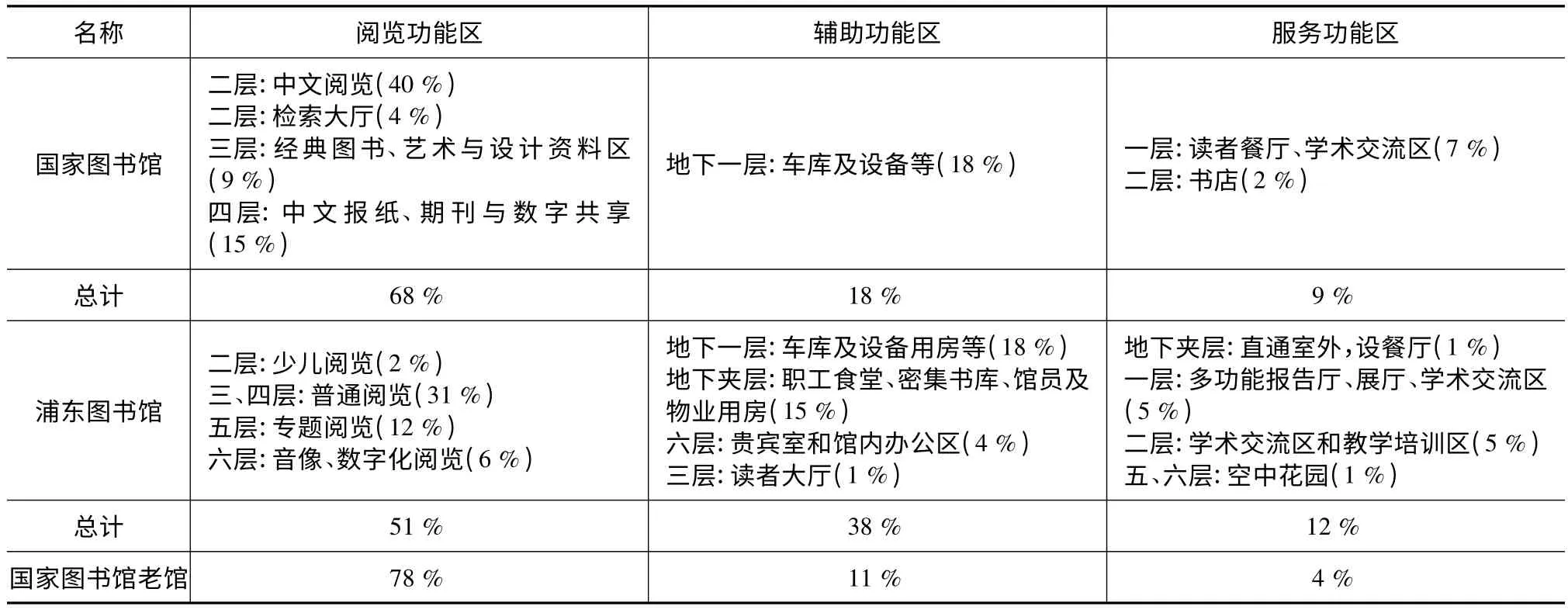

3 功能复合

两例图书馆与国家图书馆老馆对比得出,辅助和服务功能区相比总建筑面积的比例大幅增加,餐点饮料、学术交流、书刊供应、产品展示、展览交流、商业休闲、大众休息、学术交流等服务功能空间日益完善,建筑复合了多种功能。图书馆已经由原来单一的借阅功能转变为观光、休闲、借阅、餐饮等多位一体的功能(表6)。

表6 功能区面积比例估算

4 结论

上述两例图书馆建筑中,设计师通过中庭、边庭、采光顶棚等手法以及新型的材料如特种玻璃和穿孔金属板的应用,形成了独具特色的开放空间,为在建筑内部人与人视线、语言、情感的交流创造了条件。建筑的围护界面通过出挑、柱廊等方式形成了可以容纳景观、人物、活动的符合界面。功能复合是指餐饮、娱乐、学术交流、科学研究、休闲、观光、商业等多种功能融入了图书馆建筑。上述两种做法的最终目的是为了满足不同类型读者需求,提供全方位信息流,为读者提供与书和其他读者之间多种类型临场体验创造条件。

[1](美)B·约瑟夫·派恩.詹姆斯·H·吉尔摩.体验经济[M].夏业良,鲁炜,译.北京:机械工业出版社,2002

[2]陆邵明.建筑体验 空间中的情节[M].中国建筑工业出版社,2007

[3]Thomas Thiis-Evensen.Archetypes in Architecture[M].Norwegion University Press,1987

[4]洪卫.图书馆建筑设计思考[J].建筑学报,2007(8):64-67

[5](美)柯林罗,(美)斯拉茨基.透明性[M].金秋野,王又佳,译.中国建筑工业出版社,2008

[6]廖昕.国家图书馆二期工程暨国家数字图书馆[J].建筑学报,2008(10):28-35