国际经济波动冲击发展中国家的路径

——基于14个发展中国家的实证研究

杨湘玉,程 源

(1.北京交通大学 经济管理学院,北京100044;2.清华大学 经济管理学院,北京100084)

一、引 言

国际经贸合作的深入和通信技术的飞速发展将加快世界经济一体化进程。作为世界经济发展的引擎,发达国家经济波动对发展中国家的影响日渐加深,发展中国家的经济周期越来越受到发达国家的影响。美国次贷危机的全球蔓延使人们更加关注经济周期协动性及其影响。经济周期协动性(Business Cycle Co-movements)是指各国经济周期在波动方向和幅度上所表现出的趋同性。关于经济周期协动性的现有研究大多以发达国家为对象(Papageorgiou等,2010),但发展中国家作为国际经济的重要组成部分和波动影响对象,研究世界经济波动对发展中国家的影响渠道,对后者更好地应对国际经济波动、制定相应的金融和贸易政策具有指导意义。

国际经济波动的影响因素包括外商直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)、贸易、信息、金融系统、产业结构等。20世纪80年代以来,以跨国公司为载体的FDI在全球范围的急剧增长为世界经济一体化提供了条件,作为联系世界经济的重要纽带,FDI对经济发展的促进作用和对投资、贸易自由化的推动作用受到高度关注。但是,有关FDI与经济周期相关性的研究还处在起步阶段,且对于贸易的相关性研究尚存在较多争论(程惠芳和岑丽君,2010;Inklaar等,2008)。由于发展中国家和发达国家在FDI和贸易关联中存在本质差异(杨湘玉,2006),且不同发展水平和开放程度的发展中国家受到国际经济波动的影响机制也存在差异,本文以1980-2008年14个发展水平相近且外资开放度较高的发展中国家为研究对象,分析FDI、国际贸易和国际经济周期变化的相互影响,以探讨经济全球化背景下发展中国家受到世界经济冲击的主要传递渠道及渠道间的关联。

二、文献综述

关于国际经济周期波动传递渠道的研究,大量文献集中于贸易的渠道作用。一些研究认为贸易在传递国际经济波动中发挥了重要的作用,如Frankel和Rose(1998)与Baxter和Kouparitsas(2005),后续的研究却对此提出了质疑,如 Gruben等(2002)、Inklaar等(2008),甚至有的还否定贸易的作用(Grosby,2003)。最新的研究分地区、分行业探讨了贸易在传递国际经济波动中的作用,如Rana等(2012)发现行业内贸易而不是行业间贸易在传递国际经济波动中起作用,且在亚洲显著,而在欧洲则不显著。由于亚洲绝大多数是发展中国家,而欧洲大多为发达国家,所以经济发展水平很可能影响经济波动的传递机制。因此,本文从经济发展程度而不是地域出发对相关数据进行筛选,选择发展水平接近的14个发展中国家为研究对象。

其他的传递渠道还包括产业结构的相似性(Imbs,2004)、金融一体化(Imbs,2006)、信息在各国的传递效应(Beaudry等,2011)等。但随着研究的深入,上述影响因素的传递效应都受到了或多或少的质疑(Inklaar等,2008)。因此,本文除了选择贸易因素外,主要研究FDI在国际经济波动中的作用。

由于近年来FDI在国际技术传递和资本流动中发挥了重要的作用,FDI对国际经济波动的传递渠道作用成为相关研究的发展方向。对于FDI在传递经济周期中的作用,Chiang(2011)总结为三个方面:首先,FDI通过引入新的生产技术和流程,加速了新技术的扩散;其次,如果母国经济不景气,则东道国会裁员或减薪;最后,东道国的经济衰退会降低投资回报,从而对母国的金融市场产生影响。

关于FDI在经济周期传递中的渠道作用,国内外都存在诸多争论。虽然从理论上很好理解,但少有文献发现商业周期与双边FDI密切相关(Chiang等,2011)。Jansen和Stockman(2004)研究发现,OECD国家的双边FDI与商业周期存在正相关关系。Otto等(2001)研究了贸易和FDI对商业周期的传递作用,发现FDI的效应小于贸易。Levy等(2007)却发现FDI的母国和东道国的商业周期反向相关。

国内相关研究同样分歧很大。国内文献大多研究世界经济波动对我国的影响,一些研究认为我国经济周期与发达国家经济周期弱相关(秦宛顺等,2002),但也有文献认为我国与美国的经济周期不存在同步性(任志祥和宋玉华,2004)。近来的文献则支持我国经济周期与世界经济的协同化趋势,如程惠芳和岑丽君(2010)认为双边贸易强度和FDI强度已经成为国际经济周期协动性的重要影响因素,而宋玉华和方建春(2007)则仅支持FDI的作用。

目前有关国际经济周期协动性影响因素和传递渠道的研究大多针对发达国家,而我国的相关研究仅关注本国的情况,样本量较小,且研究结果存在较大分歧。我们选择14个发展中国家1980-2008年数据,应用模型筛选方法,研究世界经济波动影响发展中国家的主要渠道。

本文的研究工作主要体现在研究对象和研究方法两个方面。在研究对象上,选取的14个发展中国家的FDI在相应经济体中影响较大,这样能更好地衡量FDI对经济波动的传递效应。在研究方法上,对于所要研究的GDP、FDI、进口和出口四个变量,采用两阶段模型选择方法,以避免模型的错误识别问题。在筛选过程中,第一步,建立各变量的备选模型集合,每个变量的备选模型集合均包括30个回归模型;第二步,使用赤池信息准则(AIC标准),对研究变量的每个备选模型进行筛选,得到最优和次优模型;第三步,使用提前预测能力标准对得到的最优和次优模型进行二次筛选。利用最优预测模型,推断国际经济波动的主要传递因素。

三、回归模型

类似于Krishna等(1998)的模型选择方法,我们通过建立多个竞争模型来考察多个影响因素中的主导因素。模型选择方法能避免模型的错误识别问题。该方法并不依赖传统的检验理论,即固定检验方程,然后检验系数是否显著,而是通过检验各种计量模型预测的相对准确性来评价一个变量对另一个变量的预测程度。因此,不同方程包括我们感兴趣的各种变量组合。通过设定选择标准,就可以挑选最优模型,进而找到最优预测变量。

我们的研究主要在三个方面区别于Krishna等(1998):一是研究对象方面,我们的模型主要侧重于世界经济波动的传递渠道,而后者则关注经济增长的影响因素;二是样本构建方面,我们通过数据筛选构建了包括14个发展中国家的面板数据,而后者则是对若干单个国家进行时间序列分析;三是时间跨度方面,我们根据FDI数据的特点,选择1980-2008年的相关数据进行分析,而后者则分析1951-1998年的经济发展影响因素。

(一)商业周期影响发展中国家GDP的计量模型

我们首先需要考察发展中国家的GDP是否直接受到世界经济冲击的影响。发展中国家的GDP受到多种因素的影响,我们考察FDI、进口(IM)、出口(EX)和商业周期(BC)这四个变量中,哪些变量对GDP产生主导影响。

根据模型选择方法,我们需要以GDP为被解释变量,建立四个变量(FDI,IM,EX和BC)的各种组合,把每一种组合都作为解释变量进行回归,这样就构建了若干竞争模型。然后根据模型选择标准选出最优模型,其中包括的变量就是主导影响因素。

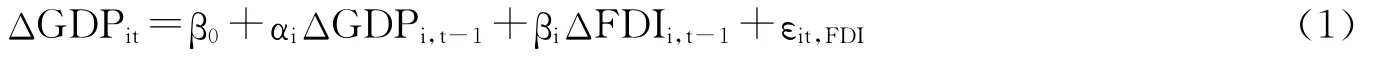

第一类模型是单变量模型,共有4个,以FDI为例,可表示为:

其中,ΔFDIi,t-1是t期FDI自然对数的一阶差分,其他类似定义。由于回归模型可能会忽略一些影响经济增长的变量,通过差分能抵消部分遗漏变量的影响,保证序列平稳,还可以在一定程度上避免各种溢出渠道之间的多重共线性问题,因此,各变量均采用自然对数的一阶差分形式。对五个变量GDP、FDI、进口(IM)、出口(EX)和商业周期(BC)进行面板单位根检验,我们发现原始变量都存在面板单位根,一阶差分变量则不存在面板单位根,经过对数差分后都是平稳序列。

将回归方程(1)中的FDI分别换成IM、EX和BC,就得到其余3个单变量模型。

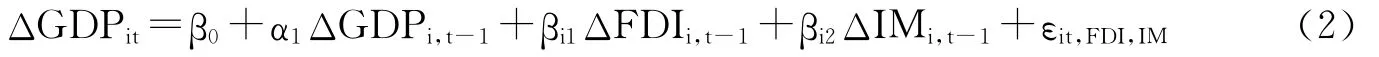

第二类模型是双变量模型,共有6个。以FDI和IM组合为例,可表示为:

将回归方程(2)中的FDI和IM分别换成其余5种组合,即(FDI,BC)、(FDI,EX)、(IM,EX)、(IM,BC)和(EX,BC),就得到其余5个双变量模型。

第三类模型是三变量模型,共有4个。以FDI、IM和BC组合为例,可表示为:

将回归方程(3)中的FDI、IM和BC分别换成其余3种组合,即(FDI,EX,BC)、(FDI,IM,EX)和(IM,EX,BC),就得到其余3个三变量模型。

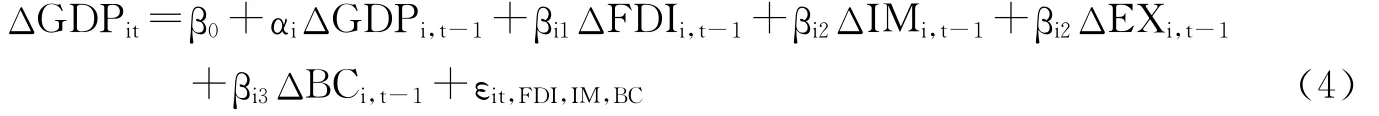

第四类模型是四变量模型,只有1个,可表示为:

(二)商业周期影响发展中国家FDI、IM和EX的计量模型

商业周期影响发展中国家FDI的计量模型与影响GDP的模型类似,也可分为四类,区别在于,这里的被解释变量是FDI,解释变量是四个变量(GDP,IM,EX,BC)的各种组合。

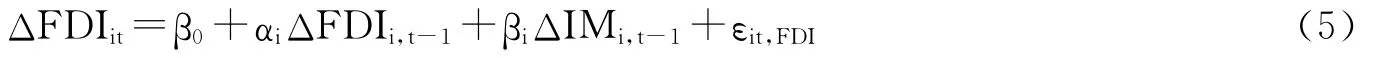

第一类模型是单变量模型,共有4个,以IM为例,可表示为:

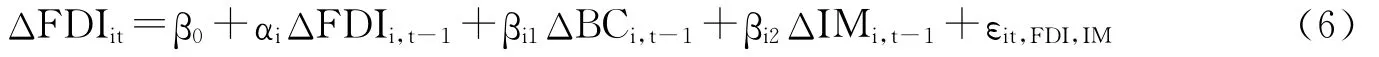

第二类模型是双变量模型,共有6个,以BC和IM组合为例,可表示为:

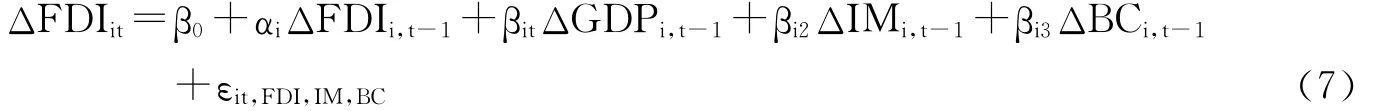

第三类模型是三变量模型,共有4个,以GDP、IM和BC组合为例,可表示为:

第四类模型是四变量模型,只有1个,可表示为:

商业周期影响进口(IM)和出口(EX)的计量模型与上述模型类似。

四、模型选择标准

对于商业周期(BC)影响发展中国家GDP、FDI、进口(IM)和出口(EX),模型选择集合中都有15个备选回归模型,需要确定模型选择的标准。我们使用似然标准方法和提前预测标准两种方法来识别最优模型。

(一)似然标准(Likelihood Criterion)

似然标准使用赤池信息准则(Akaike Information Criteria,AIC)作为模型的选择标准,计算公式见式(9)。使用AIC标准的模型选择方法是:分别估计包括和不包括目标变量的竞争模型,然后对这些模型计算AIC,选择该值最低的模型作为最优模型。

(二)提前预测能力标准(Ex-Ante Predictive Ability Criterion)

虽然AIC和SIC标准对检验预测能力很有用(Swanson等,1996),但是AIC和SIC就像标准的F和W检验一样被计算出来,因此,它们只能提供间接的样本证据。Diebold等(1995)研究了模型选择和预测能力,指出提前预测方法可用作模型识别,以检验非标准条件下的嵌套和非嵌套假设。

提前预测能力的计算步骤为:首先,对于待检验的模型,例如模型(1),将样本分成两部分,样本1为1980-1989年共10年的数据,样本2为1990-2008年共19年的数据。利用样本1估计模型(1)的所有系数,得到预测方程。然后将样本2中1990年解释变量数值代入预测方程,得到GDPi,1990。再将GDPi,1990及相应的解释变量作为新一期的观测值扩充样本1,重新估计模型(1)的所有系数,得到新的预测方程。依此类推,一直持续到样本2中所有观测值都被用完,这样我们就得到1990-2008年的19个预测值。

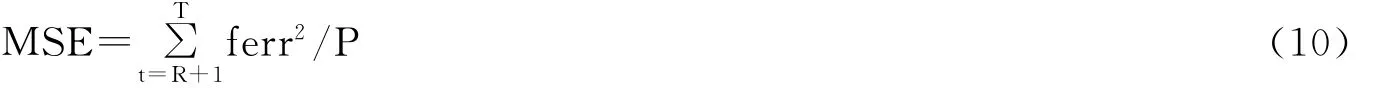

下一步将实时预测值减去真实值,构建一系列实时预测残差。使用这些预测残差来构建均方误差MSE(Mean Square Error),见式(10)。其中P是实时预测值,ferr是实时预测误差,R是样本1的最后一期数。

我们以MSE最小为标准来确定最优模型。

五、数据和回归结果

(一)数据

我们需要使用发展中国家的FDI、进口(IM)、出口(EX)和GDP的数据。所有数据均来自世界发展指标数据库(WDI Database)。对于发展中国家,在样本选择时我们关注两个问题:一是要求FDI/GDP的比值较高,这样FDI对经济才能构成显著的冲击和影响;二是经济体规模较大,因为相对于大国,小国更容易受到特定因素和重大事件的影响。据此发展中国家的样本选择标准确定如下:1)FDI流量较大(1980年达到以2000年不变美元计算的107美元以上);2)FDI占GDP的比例较高(2000年该比例超过1);3)经济发展水平差距有限(2004年人均GDP低于10 000美元、高于1 000美元的国家)。按上述标准,我们选定14个发展中国家为研究样本:阿根廷、巴西、智利、中国大陆、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼卡共和国、厄瓜多尔、危地马拉、马来西亚、墨西哥、秘鲁、菲律宾、泰国(见表1)。

考虑到发展中国家FDI流量在1980年后快速提高,因此选取样本国1980-2008年的年度序列数据。使用消费者价格指数来将名义价值转换为2000年不变美元的实际价值。所有数据都取自然对数。这样,我们就得到部门数量为14,时间长度为29的面板数据。各变量都采用对数一阶差分形式。

表1 样本国FDI/GDP比例 单位:%

续表1 样本国FDI/GDP比例 单位:%

此外,我们还须确定商业周期的替代变量。由于样本国在地理特征和贸易模式上存在不同,因此无法找到一个指标适用于所有国家。一个方法是对各个国家构建贸易量加权的贸易伙伴国GDP指标。但是,贸易对增长的弹性在各个国家存在差别,而且各个国家受到世界商业周期冲击的共同影响,因此用贸易加权受到质疑。我们使用各年的美国GDP来近似刻画商业周期条件。

(二)回归结果

1.赤池信息准则(AIC标准)的回归结果

由于需要考虑15个备选模型中是否应包含时间变量t,因此每个变量都要对30个备选模型进行检验,计算相应的AIC,并根据AIC最小选择最优模型。结果表明,IM的最优预测模型包括的变量是EX(AIC为1.091),次优预测模型有两个:一个包括EX和FDI两个变量(AIC为1.1055),另一个只包括FDI(AIC为1.1323)。EX的最佳预测模型包括的变量是IM(AIC为-1.0987),次优预测模型包括IM和FDI两个变量(AIC为-1.0803)。GDP的最佳预测模型包括的变量是FDI(AIC为-3.1741),次优预测模型有2个,分别包括变量IM(AIC为-3.0385)及变量IM 和FDI(AIC为-3.0227)。FDI的最优预测模型包括的变量是GDP和BC(AIC为1.4139),次优预测模型包括变量IM、GDP和BC(AIC为1.4177)。

2.根据MSE标准的再筛选

对于AIC标准筛选出来的最优和次优模型,我们进一步采用提前预测能力标准再次筛选。通过计算最优和次优模型的MSE值,比较各模型的实时预测能力。MSE值越小,模型预测得越好。将子样本的长度R设定为10,计算各个模型的MSE值。

计算结果显示,在IM的三个备选模型中,包含EX和FDI的模型MSE值最小(0.011328),因此IM的最优预测变量是EX和FDI。在EX的两个备选模型中,包含IM和FDI的模型 MSE(0.018225)值最小,因此EX的最优预测变量是IM和FDI。在GDP的三个备选模型中,包含EX和FDI的模型MSE值最小(0.001832),因此GDP的最优预测变量是IM和FDI。在FDI的两个备选模型中,包含GDP和BC模型的MSE(0.39871)值最小,因此FDI的最优预测变量是GDP和BC。

(三)结果分析

为了直观起见,将各变量的关联总结于图1。图1最外面的椭圆形表示一国与外部的边界,图中箭头的方向表示两个变量之间的提前预测能力。由于只有FDI和IM的最优预测变量中包括世界经济波动,因此世界经济波动主要通过FDI和进口影响发展中国家。

根据上述计量分析结果,图中各变量之间的关系总结如下:世界经济周期主要通过FDI和进口影响发展中国家(箭头1、2);世界经济周期和东道国GDP有助于预测下一期FDI(箭头1、3);FDI有助于预测下一期IM、EX、GDP(箭头3、4、5);IM 有助于预测下一期 EX、GDP(箭头6、7);存在两个双向预测关系:FDI和GDP、IM和EX;存在一个循环关系:FDI影响IM,IM影响GDP,GDP又影响FDI。

因此,FDI和贸易是传递世界经济波动的两条主要渠道,其中FDI起到关键作用。由于FDI单方向对进口有预测能力,因此在FDI-进口-GDP影响循环中,FDI相对于进口能更敏感地传递世界经济波动。

图1 国际经济波动的传播渠道

六、结 论

本文选择14个发展水平相近且外资开放度较高的发展中国家,研究FDI和国际贸易在传递国际经济波动中的作用,以探讨经济全球化背景下发展中国家受到世界经济冲击的主要传递渠道及渠道间的关联。在研究方法上,对于所要研究的GDP、FDI、进口和出口四个变量,本文采用两阶段模型选择方法,以避免模型的错误识别。在筛选过程中,首先建立各变量的备选模型集合,每个变量的备选模型集合都包括30个回归模型。随后,使用赤池信息准则(AIC标准)对研究变量的每个备选模型进行筛选,得到最优和次优模型。其中,GDP的最优和次优预测模型包括的变量是FDI和进口的三种组合,FDI的最优和次优预测模型都包括变量GDP和商业周期,进口的最优和次优预测模型包括的变量是出口和FDI的三种组合,出口的最优和次优预测模型包括的变量是进口和FDI的两种组合。在此基础上,再使用提前预测能力标准对得到的最优和次优模型进行二次筛选。研究结果显示,FDI和贸易是传递世界经济波动的两条主要渠道,其中FDI起到关键作用。FDI、进口和GDP因相互影响而形成一条循环,其中FDI对进口具有单方向的预测能力,因此FDI相对于进口能更敏感地传递世界经济波动。

研究表明,对于外资开放度较高的发展中国家,FDI在传递国际经济波动的过程中发挥着重要作用。这些发展中国家不仅通过传统的进口渠道吸收国际经济波动,还因FDI深入国内经济运行而更多地受到国际经济波动的冲击。FDI对发展中国家经济活动的影响体现在GDP和进口两个方面,其中FDI与GDP的影响是相互的,而FDI对进口的影响是单向的。因此,在传递国际经济波动的两个主要渠道中,FDI渠道更为敏感和关键,那些吸收较多FDI的发展中国家更深地融入世界经济,因此受到国际经济波动的影响更大。由此,发展中国家在享受FDI技术溢出效应的同时,应高度关注FDI对国际经济波动的传递,加强金融监管和行业规范。

[1]程惠芳,岑丽君.FDI、产业结构与国际经济周期协动性研究[J].经济研究,2010,(9):17-28.

[2]秦宛顺,靳云汇,卜永祥.中国经济周期与国际经济周期相关性分析[J].学习与实践,2002,(2):26-28.

[3]任志祥,宋玉华.论经济全球化下的中国经济波动与世界经济周期[J].技术经济,2004,(3):15-17.

[4]宋玉华,方建春.中国与世界经济波动的相关性研究[J].财贸经济,2007,(1):104-110.

[5]杨湘玉.外商直接投资对发展中国家进口和技术溢出的影响[D].北京大学博士学位论文,2006.

[6]Baxter M,Kouparitsas M A.Determinants of business cycle comovement;A robust analysis[J].Journal of Monetary Economics,2005,52:113-157.

[7]Crosby M.Business cycle correlations in Asia-Pacific[J].Economics Letters,2003,80:35-44.

[8]Frankel J A,Rose,A K.The endogeneity of the optimum currency area criteria[J].Economic Journal,1998,108:1009-1025.

[9]Gruben W C,Koo J,Millis E.How much does international trade affect business cycle synchronization?[R].Working Paper,2002.

[10]Imbs J.Trade,finance,specialization,and synchronization[J].Review of Economics and Statistics,2004,86:723-734.

[11]Imbs J.The real effects of financial integration[J].Journal of International Economics,2006,68:296-324.

[12]Inklaar R,Jong-A-Pin R,de Haan J.Trade and business cycle synchronization in OECD countries—Are-examination[J].European Economic Review,2008,52:646-666.

[13]Jansen W J,Stockman A C J.Foreign direct investment and international business cycle comovement[R].Working Paper,2004.

[14]Krishna K,Ozyildirim A,Swanson N R.Trade,investment and growth:Nexus,analysis,and prognosis[R].NBER Working Paper,No.6861,1998.

[15]Levy-Yeyati E,Panizza U,Stein E.The cyclical nature of North-South FDI flows[J].Journal of International Money and Finance,2007,26:104-130.

[16]Otto G,Voss G,Willard L.Understanding OECD output correlations[R].Working Paper,2001.

[17]Papageorgiou T,Michaelides P G,Milios J G.Business cycles synchronization and clustering in Europe(1960-2009)[J].Journal of Economics and Business,2010,62:419-470.

[18]Beaudry P,Dupaigne M,Portier F.Modeling news-driven international business cycle[J].Review of Economic Dynamics,2011,14:72-91.

[19]Rana P B,Cheng T,Chia W-M.Trade intensity and business cycle synchronization:East Asia versus Europe[EB/OL].http://www.sciencedireet.com/science/article/pii/s1049007811001072.

[20]Swason N R,Ozyildirim A,Pisu M.A comparison of alternative causality and predictive ability tests in the presence of integrated and cointegrated economic variables[R].Working Paper,Pennsylvania State University,1996.