压水堆核电厂寿期末堆芯轴向功率偏差控制

陈自强,陈 成

(大亚湾核电运营管理有限责任公司生产部,广东 深圳518124)

压水反应堆内功率呈非均匀分布,局部功率过高会产生“热点”,从而限制堆芯输出功率,严重时甚至会引起燃料组件烧毁。堆芯径向功率分布在运行时变化不大,而轴向功率分布是时刻变化的。堆芯轴向功率偏差(ΔI)代表轴向功率分布均匀程度,是运行操纵人员的主要研究目标。

寿期末堆芯上部功率相对较大,因此当反应堆功率变化时,堆芯上部功率变化大,氙振荡的幅度也大,ΔI控制较困难。本文对影响ΔI的各种因素进行了理论分析,结合几次寿期末功率变化时控制ΔI的实际经验,尝试提供一种ΔI控制的方法。

1 影响ΔI的主要因素

(1)燃耗

寿期初零功率,在反应堆内没有控制棒时,堆内中子通量密度沿轴向的分布基本上是对称的。随着功率的升高,堆芯出口慢化剂温度逐渐升高,到满功率时,堆芯出口水温比入口高得多。因此,随着功率的增加,堆内中子注量率峰会逐渐向堆芯下部偏移,ΔI会逐渐往负的方向偏移。满功率时,中子注量率峰出现在约40%的堆芯高度处。

寿期末,随着反应堆运行时间的推移,堆芯下部的燃耗将大于堆芯上部的燃耗,如果要维持总的输出功率不变,则必须使堆内中子注量率分布及堆内功率分布向堆芯上部偏移。随着功率的升高,轴向功率峰向堆芯下部偏移,在满功率时,轴向功率分布趋向于上、下对称,呈马鞍型,2个驼峰是由于燃耗(上部峰)及慢化剂温度效应(下部峰)共同作用所致。

总的来说,随着燃耗的增加,ΔI会逐渐向正的方向偏移。

(2)功率

当功率升高时,堆芯出口慢化剂温度逐渐升高,由于慢化剂温度效应为负,堆芯上部中子注量率减小,中子注量率峰会逐渐向堆芯下部偏移,从而ΔI会逐渐往负的方向偏移。同理,降功率时ΔI会逐渐往正的方向偏移。功率变化的速率对氙振荡的幅度有一定影响,升降功率速率越小,氙振荡幅度越小,ΔI越容易控制,反之亦然。

总的来说,升功率ΔI会向负方向变化;反之,降功率会使ΔI向正方向变化。

(3)平均温度

平均温度为堆芯入口温度与出口温度的平均值。在零功率到满功率的过程中,反应堆入口温度几乎不变,出口温度变化较大。因此,平均温度的变化反映出口温度的变化。反应堆出口温度升高,由于慢化剂温度系数是负值,使反应堆上部功率相对下部功率减少,ΔI有向负方向变化的趋势;反应堆出口温度降低,反应堆上部功率相对下部功率增加,ΔI有向正方向变化的趋势。

因此,平均温度升高,ΔI向负方向变化;平均温度降低,ΔI向正方向变化。

(4)氙毒

正常运行期间,反应堆内的氙浓度处于动态平衡之中,其产生率等于损失率。在稳态情况下,堆内氙毒的分布也与中子注量率有关,中子注量率高的地方氙毒大,中子注量率小的地方氙毒小。由于堆内中子注量率的分布是不均匀的,因而堆内氙毒的分布也不均匀。仅从影响平均温度方面考虑,氙毒减少,ΔI往负方向变化;氙毒增加,ΔI往正方向变化。实际上需要考虑堆芯中子通量密度分布不均匀的情况下,氙毒变化对ΔI影响:堆芯下部中子注量率高时,氙毒增加,ΔI往正方向变化,氙毒减少,ΔI往负方向变化;堆芯上部中子注量率高时,反之。

(5)硼浓度

从硼的价值方面考虑:由于堆芯下部慢化剂温度低于上部慢化剂温度,因而堆芯下部硼的价值大于堆芯上部硼的价值,即在相同的硼浓度变化的情况下,堆芯下部引起的反应性变化大于堆芯上部引起的反应性变化(绝对值),所引起的堆芯下部功率变化大于堆芯上部的功率变化。稀释时,堆芯下部功率上升速率及幅度大于堆芯上部,使得稀释过程中ΔI向负的方向偏移;硼化时,堆芯下部功率下降速率及幅度大于堆芯上部,使得硼化过程中ΔI向正的方向偏移。

从慢化剂温度系数和堆芯温度分布考虑:正常功率运行时,从堆芯底部到堆芯顶部温度逐渐升高,并且随着功率的改变堆芯入口温度变化不大。稀释时,堆芯温度升高,堆芯上部温度变化比堆芯下部大,因此堆芯上部引入的负反应性比堆芯下部多,从而堆芯上部功率上升幅度小于堆芯下部,使得稀释过程中,ΔI向负的方向偏移;硼化时,堆芯温度降低,堆芯上部温度变化比堆芯下部大,因此堆芯上部引入的正反应性比堆芯下部多,从而堆芯上部功率下降幅度小于堆芯下部,使得硼化过程中,ΔI向正的方向偏移。

总的来说,稀释使ΔI向负的方向变化;硼化使ΔI向正的方向变化。

(6)控制棒

R棒是黑棒,价值较大,正常运行期间总是处于堆芯上部的调节带内,而设置调节带的作用就是为了保证R棒有足够大的微分价值,因此R棒在堆芯内的移动对ΔI影响很大,R棒插入越深,ΔI越负。使用R棒控制ΔI时必须注意:在稳定工况下控制氙振荡时,当ΔI振荡方向刚刚改变时是干预的最好时机,此时可通过提升或插入R棒来抑制氙振荡。如果ΔI振荡的方向即将改变,此时不宜干预,否则会加剧氙振荡的幅度。

G棒(灰棒)采用叠步方式移动,其主要目的是减少对轴向功率分布的影响,但实际上G棒移动时对ΔI的影响是相当大的。插棒降功率时,G棒插入堆芯,总的趋势是使ΔI向负的方向偏移,但并不是始终如此。将堆芯分为上、下2个部分,随着G棒的移动,引入到堆芯上部和下部的积分价值发生变化。如果上部引入的负的反应性较大,ΔI向负方向偏移;如果下部引入的负的反应性较大,则ΔI向正方向偏移。因此,同样是插棒,某一阶段ΔI趋向负的方向,而另一阶段又使ΔI趋向正的方向。

综合以上6种控制手段,提棒、硼化、涨毒、增加电功率使ΔI向正方向变化;插棒、稀释、消毒、减少电功率使ΔI向负方向变化。所有因素可以简单分为冷热控制和控制棒控制。

一般氙震荡的周期为15~30h,控制氙振荡的通用策略为:①当氙振荡振幅较小时,可采取稀释、硼化的方式,朝着平衡冷热的方向操作,即:当处于氙振荡正周期即涨毒(ΔI向正的方向变化)时,通过稀释(或降电功率)并保持一回路的温度稍过热来抑制氙振荡。当处于氙振荡负周期即消毒(ΔI向负的方向变化)时,通过硼化(或升功率)并保持一回路的温度稍过冷来抑制氙振荡;②当氙振荡振幅较大时,抑制氙振荡最有效的方法是R棒的移动,这需要选择恰当的提棒和插棒时机,此时不能再追求冷热平衡。一般把ΔΙ振荡方向改变到下一次方向改变之间的时间分为4段。方向刚改变时是干预最佳时机,前2时段是有利时机,第3时段是可干预时段,第4时段是不利时段。如在第4时段干预,则有可能加剧振荡。即:当氙振荡处于正周期即氙毒上涨时,在其振荡的1/4点处开始插棒,而在氙振荡负周期即氙毒减少时,在其振荡1/4点处开始提棒。提棒和插棒都应以逐渐减小振荡幅度直至将其完全消除为宗旨,不能过急。

2 寿期末的ΔI控制策略

寿期末对ΔΙ控制影响最大的参数变化是燃耗的加深、硼浓度的减少,这将引入2大变化:轴向功率分布变成马鞍型(上、下部各有一个波峰,半堆芯高度反而呈波谷);冷却剂温度系数越来越负,绝对值变大,即冷热变化对ΔΙ影响加大。

2.1 寿期末硼化降功率

如果降功率时间不长且技术规范允许,则尽量采用插功率棒降功率。如果被迫通过硼化降功率(如长期低功率运行),则需要充分利用降功率前的准备时间,把初始状态调整好。

关于ELPO(延伸运行)硼化降功率前期状态准备,有2种方案可供选择:①通过降功率,把R棒调整至尽可能高的棒位,且在降功率前使ΔΙ保持稳定。该方案可供利用的R棒裕度大,灵活性高,但会导致降功率前ΔΙ稳定在比较偏正的位置,这对ΔΙ控制是不利的;②降功率前几小时主动通过提升几步R棒引入氙振荡,当ΔΙ开始向负振荡时开始降功率。该方案即提高了R棒的棒位,又可以使得开始降功率时ΔΙ处于较偏负的位置,但事实上ELPO降功率的时间往往由电网提前确定,而氙振荡的周期是无法精确估计的,因此引入氙振荡的时机很难确定,且一旦控制不好,氙振荡幅度可能会加大。

开始降功率后,一回路平均温度随功率降低而下降,这时由于负慢化剂温度系数和硼价值的影响,ΔI向正方向变化,上部功率变大,并开始出现氙振荡趋势。与此同时,降功率过程中的氙毒上涨的效果也开始出现。需要减小硼化速率,适当下插R棒抑制ΔI正向变化。当ΔI从正向变化逆转为向负方向变化时,就必须使用R棒,依靠R棒的逐步提升来控制ΔI后续的负方向变化趋势。

实际案例:2009年1月21日,根据电网要求,岭澳核电站1号机组降功率至760MW,运行10d。降功率前R棒棒位为220/219步(已调整至较高棒位),硼浓度192×10-6,ΔI≈-1.2%,运行梯形图的ΔI正向预限线为2%左右。调节带中部为213步,低限为189步(76%功率时为194步),低低限为179步(76%功率时为184步)。

(1)控制策略

①利用降功率前的准备时间,把降功率前的初始状态调整好:R棒组尽量在调节带上部靠近调节带的上限,ΔI和氙毒要稳定。

②严格遵守技术规范对ELPO的相关规定,降功率过程中G棒不允许下插,维持G棒在堆芯顶部。

③50%Pn(Pn为额定功率)以上出现C21(ΔI达到运行图限值时汽机甩负荷信号)预报警时允许闭锁C21,但闭锁时间要尽可能短,ΔI绝对不允许超出运行图中的Ⅱ区。

④由于寿期末硼浓度很低,应尽量减少硼化量。决定先少量硼化,然后开始降功率,过程中维持2~3℃的过热,利用氙毒上涨和R棒下插降低核功率,本次降功率过程中累计硼化800L。

⑤功率降到820MW后,暂停硼化,等待氙毒积累,然后根据氙毒变化速率慢慢降低电功率到目标负荷760MW。

(2)主要过程

寿期末硼化降功率主要过程为:①退出上位机压力模式,手动启动反应堆冷却剂系统(RCP)1、2号加热器,均匀稳压器(PZR)和一回路硼浓度;②注入50L硼酸,向值长汇报电网开始降功率;③以2MW/min的速率降功率,硼化效果不明显,以1.5t/h的流量连续注入500L硼酸;④加大降功率速率,使一回路保持2℃偏热;⑤开始降功率后ΔΙ快速向右移动,下插2步半R棒到217/217步;⑥下插2步R棒到215步;⑦下插3步R棒到211步;⑧下插3步R棒到198步;⑨电功率到820MW,暂停降功率,等待氙毒上涨。至此氙毒仅上涨约20×10-5,变化不明显;⑩以2MW/min的速率继续降电功率;○11 注入50L硼酸,下插2步R棒到196步;○12 下插2步R棒到194步;○13 注入200L硼酸;○14 到达目标电功率760MW,将一、二回路温度偏差降至+1℃;○15ΔΙ达到右预限线,闭锁C21,通过稀释补偿氙毒上涨(稀释使ΔΙ向正方向变化);○16 修改汽轮机调节系统(GRE)参数,投入高压缸压力模式。

2h40min后,氙毒已经积累约100×10-5,仍在不断上涨;之后下插2步半R棒后通过大流量稀释补偿氙毒上涨,同时抑制ΔΙ向正方向移动,本次降功率及稳定期间共稀释约50t(注入50t清水)。氙毒最高涨幅为290×10-5,最终稳定后 R 棒为192/191步,ΔΙ≈1.2%。

(3)经验总结

寿期末硼化降功率经验如下:

①降功率前要清理机组当前存在的缺陷,考虑其对降功率的影响,讨论并制定相应的干预措施,如给水流量控制系统(ARE)大小阀响应等;

②降功率期间要尽量减少硼化,多利用氙毒,否则后期将消耗大量水来置换硼,且效果较慢;

③降功率的速率要尽可能小,因为降功率速率越大,氙毒的峰值就越大,ΔΙ控制难度也随之加大;

④降功率过程中和后期氙毒变化过程中保持一回路一定量过热对ΔΙ控制非常有利;

⑤利用氙毒减少时机,平稳调节R棒到调节带中部(一次半步),为后期全堆芯中子注量率图测量创造条件,以及增大R棒调节裕度;

⑥R棒的使用要经济,避免浪费R棒,关键要选择好插棒时机。R棒的使用一般有2种策略,一次下插多步或者均匀逐步下插,视具体情况进行选择。由于寿期末降功率硼化量很少,很难实现硼化均匀降功率,且R棒棒位较高时R棒逐步插入对ΔΙ的贡献很小,因此建议采用一次下插多步R棒的方法来实现对ΔΙ的有效干预。当ΔΙ向负方向变化时可以择机上提R棒,建议每次上提半步,以求尽量不对ΔΙ产生大的影响。

2.2 寿期末稀释升功率

寿期末长期低功率运行结束后通过稀释升功率时,由于一回路的硼浓度较低,稀释效应很慢。另外,寿期末R棒位置一般较高,长时间低功率运行后,为控制ΔΙ,R棒在堆芯插入的余量往往不够,会出现升功率过程中ΔΙ迅速向负的方向偏移而又没有任何控制手段的局面。此时可以暂停升功率,等待氙毒的变化变缓或转向后,再重新开始升功率。

实际案例:2009年2月1日,按电网要求岭澳核电站1号机组结束ELPO升回满功率。机组初始状态为:电功率760MW,硼浓度162×10-6,燃耗11 703MW·d/t(U),R 棒201/201 步 (调 节 带 中 部 为 213 步 ),ΔΙ=1.2%。

(1)控制策略

①升功率之前,把机组状态调整好:R棒棒位要尽量低(但要避免为了插R棒将ΔΙ过度向左调整),ΔΙ和氙毒要稳定。

②严格遵守技术规范的相关规定,不允许G棒下插,升功率过程中减少校正因子要适当,维持G棒在堆芯顶部,不允许用G棒来控制ΔΙ。

③50%Pn以上出现C21预报警时允许闭锁C21,但闭锁时间要尽可能短,ΔΙ不允许超出Ⅱ区。

④稀释升功率过程中维持1℃的过冷度,利用堆芯的适当过冷和提升R棒来增加堆芯上部功率以抑制ΔΙ向正方向发展的趋势,同时还要避免过冷触发甩负荷。

⑤避免浪费R棒,同时要为后续的控制留出一定的余量。

⑥控制升功率的速率不超过1MW/min,并根据ΔΙ实际变化的趋势作适当的停留(根据预测,需要在95%Pn停留9h),当ΔI实际变化趋势有利于升功率时才继续。

⑦ 由于寿期末硼浓度很低,稀释升功率过程中稀释量很大(本次升功率到930MW的过程中累计共稀释41.4t),因此,需要提前准备以保证反应堆硼和水补给系统(REA)水箱有足够水量(提前做好切换和制水)、计算硼回收系统(TEP)中间储存箱的容量,并关注TEP除气器和蒸汽发生器的状况,以免影响升功率操作;另外,需要考虑大量的连续稀释对主泵轴封的冲击和影响,尽量控制稀释速率。

⑧ 由于降功率至760MW后,造成ΔIref超过1%(在满功率点),使运行图的右上部不能得到有效保护,因此调整了核仪表系统(RPN)高功率保护定值到88%和预报警C2(反应堆超功率预报警)到83.15%,以使运行图得到全面保护(有核安全相关突发事件决策单)。升功率前,需要由相关部门重新调回RPN定值并修改ΔIref线(为强制线,目的仅为堆芯得到全面保护)。

(2)主要过程

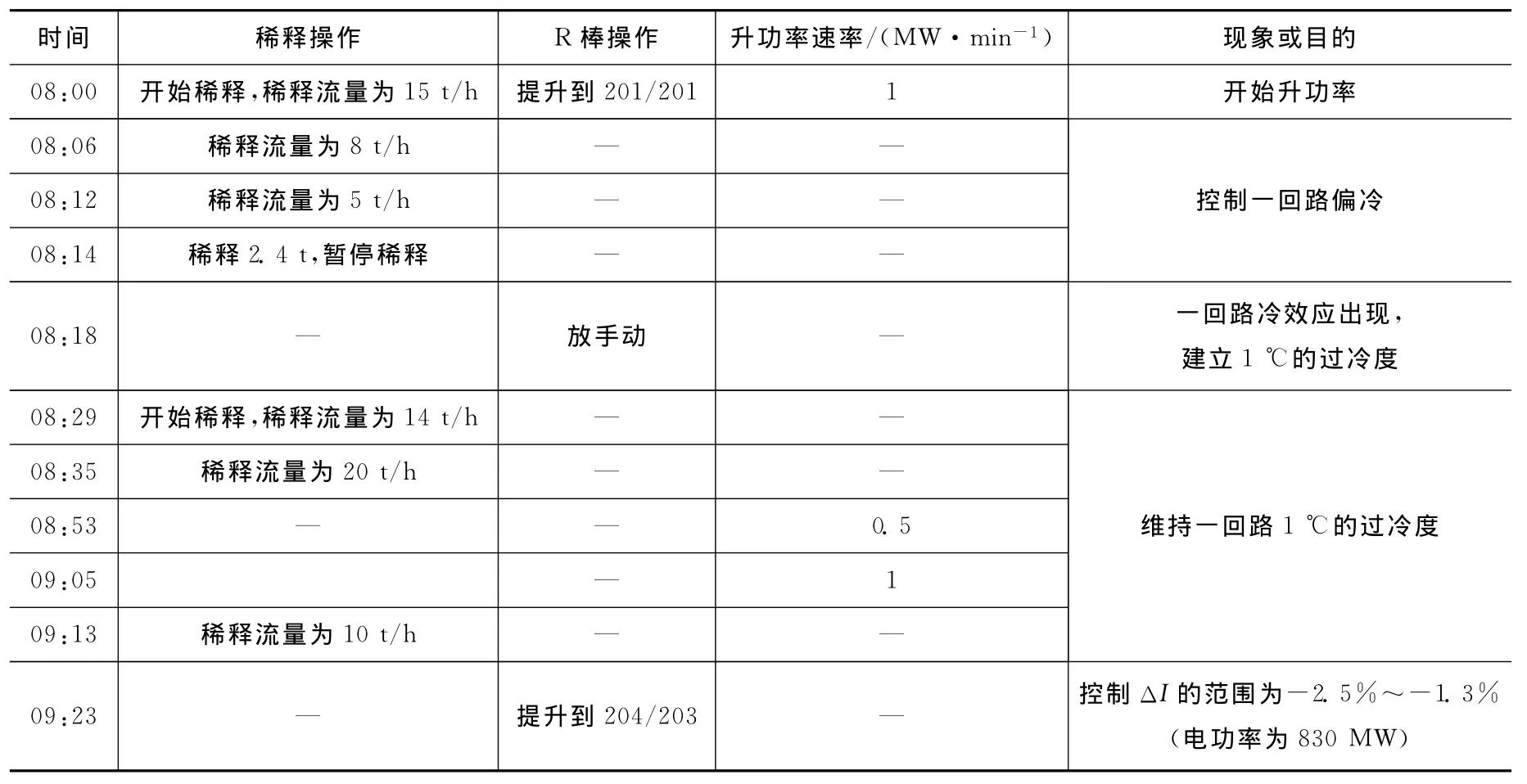

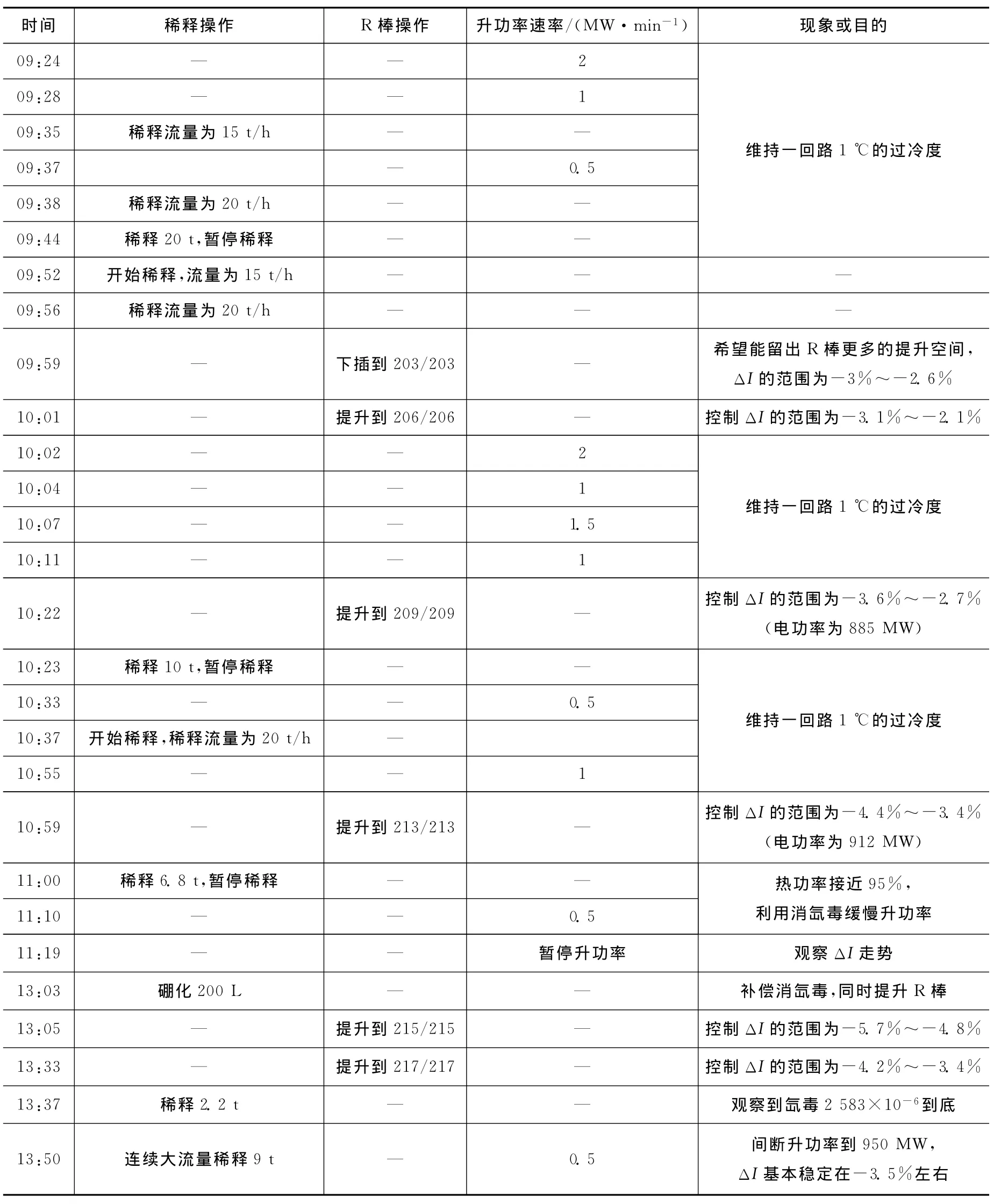

寿期末稀释升功率主要过程见表1。

表1 寿期末稀释升功率主要过程Table1 The main process of power rise by dilution in the end of lifetime

续表

本过程共稀释50.4t,电功率升至950MW,为控制ΔI提升R棒16步;后续为补偿氙毒积累稀释52t,并缓慢升汽轮机功率到986MW,核功率最大值为99.9%Pn;满功率后为补偿氙毒积累共稀释约88.1t,为控制ΔI提升R棒到219/219,ΔI基本能稳定在 -2.3%左右。

(3)经验总结

寿期末稀释升功率经验如下:

①升功率的速率应尽可能小,以免引起过大的氙毒变化,增加ΔI控制难度。

②寿期末升功率最大的风险在于升到满功率后氙毒的变化趋势比较剧烈,所以通过不同的平台停留将此趋势逐步消化;如果ΔI的控制实在困难,可通过硼化降功率将之维持在比较低的功率水平,等ΔI稳定或趋势有利于升功率,然后再行提升。

③升功率期间要控制稀释量,不能一次稀释过量,如果稀释过量,由于机组开始一直处于氙毒减少阶段,则可能还需要硼化升功率,那么在后期氙毒开始上涨时,需要稀释更多,将消耗大量水来置换硼,且效果较慢。

④升功率过程中和后期氙毒变化过程中保持一回路一定量过冷(本次升功率保持约-1℃ 温度偏差)对ΔI控制非常有利,但需要注意不能偏离太多,避免出现C22(一回路过冷)导致机组甩负荷。

⑤由于寿期末升功率需要大量稀释一回路冷却剂,升功率前及过程中,必须要关注TEP头箱、中间箱的容量以及除气器的运行情况。

2.3 寿期末紧急降功率后升功率ΔI控制

紧急降功率后升功率过程的ΔI控制,关键在于降至目标功率的过程中减少G棒的插入,并在随后等待期间(等待故障设备维修或等待电网调度指令)尽可能将R棒位提至较高位置。

紧急降功率前,如冷凝器真空异常上升或1台循环水系统(CRF)泵振动高需要停运检修等情况下,不可能有充裕的时间进行调整和准备,必然采用插G棒降功率。由于G棒在堆芯内的移动是按叠步程序进行的,因此,在用G棒降功率时,堆芯上部的功率降低先于堆芯下部,ΔI向负的方向偏移,同时,上部氙毒的增加先于下部氙毒的增加(寿期末,中子注量率分布呈马鞍型),从而使得ΔI进一步向负的方向偏移;随后,当控制棒在堆下部移动时,向负的方向偏移的趋势会得到抑制,并开始出现向正方向变化的趋势,但随后下一组棒又开始下插,ΔI再次开始向负方向变化。

总之,下插功率棒降功率过程,ΔI会向负方向变化,其过程比较容易控制,关键在于降至目标功率后引发的氙振荡给后续升功率和维持功率期间的ΔI控制带来了困难。

岭澳核电站运行技术规范规定,低功率水平运行期间的任意24h内,功率补偿棒插入的时间不能超过12h,这就要求必须在12h内将G棒提至堆芯顶部。但在降功率后的等待期间,由于氙振荡,ΔI会从负方向朝正方向变化,而提出G棒又会造成ΔI进一步向正方向移动。为了不达到运行图的右限线,只能继续降功率到50%以下。

虽然紧急降功率之前没有太多准备时间,但是为了尽可能降低后续稳定功率和提升功率期间ΔI控制的难度,需要在降功率过程中采取适当措施:

在降功率的过程中,应该根据ΔI的变化情况择机逐步提出R棒(少量多次),利用氙毒的变化适当进行硼化,使ΔI尽量沿着初始运行点与坐标零点的连线变化,并减少G棒的插入。这样,一方面减少了降功率过程中堆芯上、下部功率变化的差异,从而减少由此引起的上下部氙毒变化的不一致;另一方面,由于R棒位置较高,而G棒插入不深,使在规定的时间内将G棒提出堆芯的难度大大降低,同时留有足够的R棒裕量以补偿提升G棒过程中ΔI的正向变化。

降功率终止时ΔI应该在较负的位置,随着氙毒的增加,ΔI可能继续向负方向变化,也可能向正方向变化(与降功率前堆芯中子注量率分布情况有关),这时要通过增加G棒整定值(利用校正因子)和提升R棒来向正方向纠正ΔI,同时抑制氙震荡的幅度。一旦升功率条件成熟,应尽可能快地提升,以减少正在快速积累的氙毒,有利于ΔI的控制和减少废水产量。

实际案例:2008年12月19日,岭澳核电站1号机组高压给水加热器系统(AHP)一条管线蒸汽泄漏,导致冷凝器真空恶化,1号机被迫以50MW/min快速降功率,降功率前硼浓度约为240×10-6,ΔI约为-4%。从开始快速降功率到氙毒达到最大值约5~6h,在降功率开始后6h,开始重新升功率。

紧急降功率采取G棒跟随方式,G棒连续下插使ΔI向负方向变化,但随后的氙毒上涨使ΔI向正方向变化。重新升功率到300MW时,由于功率棒提升速率过快,加上氙毒正在上涨,ΔI快速向正方向变化并进入Ⅱ区,快速将R棒从216步左右插至191步,并降功率到15%Pn以下,ΔI回到-5%附近。

稳定一段时间后重新升功率,为避免ΔI过度向正方向变化,保持一回路偏热约2℃(使ΔI有向负趋势),R棒置手动,利用消毒缓慢提升电功率,700MW时G棒已提到堆芯顶部。间断升功率期间找机会提高R棒棒位(本次升功率过程中R棒从194步提升到了209步),目的是必要时可以下插R棒保证G棒顺利提出堆芯顶部。由于后期ΔI还会向负方向变化,必要时还需要上提R棒控制ΔI,所以R棒无需提高太多,保持在调节带中部即可。G棒提至堆芯顶后就应尽快消除之前保持的+2℃ 温度偏差,因为正的温度偏差会使ΔI向负方向发展。

G棒提出之前关键是不能使ΔI向正方向振荡,以便顺利提出G棒,避免违反技术规范;G棒提出后主要目标是抑制ΔI向负方向变化的趋势,避免出现氙振荡,可以利用的手段有硼化、升电功率和提R棒。

3 结束语

阐述了影响压水堆核电厂ΔI的主要因素,分析了寿期末ΔI控制困难的原因,并结合机组实际经验提供了一种控制思路。影响ΔI变化的因素很多,控制方法和思路也多种多样,关于ΔI控制目前尚没有比较权威和统一的做法,希望本文能够为ΔI控制方法和思路提供参考。