胡适遗留藏品为何被一分为三

徐世强 杨 芃

1948年12月14日,胡适匆匆飞离北平。临走时,他只带了几份研究 《水经注》的手稿和其父年谱的手稿。他多年收集的大量珍贵藏品 (包括藏书、手稿、书信、日记、档案、照片等),则留在了北平寓所。胡适走后再也没回大陆。1957年6月4日,胡适在美国纽约立下遗嘱,将这批藏品全部遗赠给北京大学。令胡适没有想到的是,半个多世纪过去了,这批弥足珍贵的藏品却被有关方面人为地一分为三了。

关于胡适的藏书

作为知名学者、教授、作家,胡适有着丰富的藏书。据与胡适相熟的《闲话胡适》一书的作者石原皋说,胡适约有40个书架的藏书,线装书、外文书和平装书都很多。他的这些书,多是在北平购置的,其中有一些是善本书。有着“考据癖”的胡适,一向很重视资料的收集、收藏。关于自己的一些有关资料,他也特别注意保存。日记、往来书信、手稿、图片也是他的藏品的一部分。

石原皋在《胡适的藏书和书斋》一文中写道:“抗战前,胡适的藏书没有登记,没有编目,也没有钤记。大多数的图书在书架上,少数的放置书橱中。什么书,放什么地方,他亲自放置,记得清楚,随时随手可以拿出。在北平,胡适四次搬家,第一次搬到钟鼓寺,第二次搬到陡山门,第三次搬到米粮库,第四次搬到东厂胡同。第二次和第三次搬家,他的图书都是我和他的从弟胡成之二人整理搬运的。我们事先将书架的书和它们的位置都记住,装在一木箱内,每个箱都编了号,搬到新居后,依次打开,照原样放置。1937年日寇逼近,北平危险,他的藏书打包装箱,运到天津,保存在浙江兴业银行仓库。他在美国时,担忧他的40架图书,恐怕要丢失了。幸而浙江兴业银行保管得好,没有遭受损失。抗战胜利,他到北平,这些图书也跟着搬到东厂胡同了。”

胡适在中国公学的学生罗尔纲,1930年6月毕业后就住在胡适家中,帮胡适抄写、整理胡适之父胡铁花的遗稿,并跟胡适学习考证之学,后来成了研究太平天国的著名专家。他在北平地安门内米粮库四号胡适家中住了5年。在他所写的《师门五年记——胡适琐记》一书中,也有关于胡适藏书的记载。虽说他的回忆与石原皋所写有不尽相同之处,但他们都基本上记述了胡适的藏书、治学的大致情况。罗尔纲在“藏书”一节中写道:

“到北平后,胡适叫我做的第一件工作,是开书箱,把书取出来安排在书架上。先摆书架,客厅后过道大约摆三架,大厅把书架围成书城,胡适书房也摆三架,总共约二十架。胡适每天指点我摆书。把书摆好了,他就可以随手取阅。他没有叫我编目,却叫我本本都检阅过,凡没有写书头的,都要补上,以便一眼就看清楚。胡适记性非常好,哪一部书放在哪一架哪一格都记得清清楚楚,全部的书目都在他的脑中。书房那三架是空架,留作放手头用书。迁平后在北平七年,逐渐买的书就放在那里。

“许多人都问过我胡适的藏书,我说除预备写中国哲学史的书外都缺乏,他们都感到奇怪。石原皋《闲话胡适》记胡适的藏书说:‘研究学问的人都爱藏书,胡适更甚,他的藏书很多,约有四十架书。’不是事实。他预备写中国哲学史的书确是很多的,《道藏》就有一部,连在清代不算著名的经学家王门岂运的丛书都收有。但文史的书却很缺乏了,史部只有一部殿本《二十四史》,编年类《资治通鉴》、政书类《文献通考》等一本都没有,却例外竟有一本《大清律例》,那是他研究《红楼梦》时特地买的。文集部连《昭明文选》、《杜工部集》、《苏东坡集》都没有。……胡适不求藏书,更不谈版本,他只是为他的应用而买书的。但他却藏有一部明刻本《欢喜冤家》,已经破损了,书贾用最好的纸张把它装裱起来。”

作为在胡适身边生活了5年之久的学者,罗尔纲对胡适藏书的记述当更为可信。胡适的藏书,主要是他1917年来北大后,在1917年至1926年、1927年至1937年这两个时期购聚起来的。抗战时期,他在国外当然无暇顾及,也没机会添置藏书。1947年回北平任北大校长时,也还没有时间和情绪去访书购书。因而,罗尔纲和石原皋所提供的胡适藏书情况虽然讲的是抗战前的情形,但基本上也就是1948年12月胡适离开北平时的藏书规模,只是如日记、书信、手稿、文件、档案、友人所赠书刊等藏品数量增加了。

胡适藏品的去向

1948年冬天,解放军包围了北平城,郊外的清华大学已经先得解放,城里风传北大将要南迁。此时,身为北大校长的胡适再三辟谣:“北京大学如果离开北平就不能称为北京大学了,所以绝无搬迁之理。”实际上,不仅北大确无南迁之意,就是胡适本人也完全没有离去的准备。直到12月12日,胡适接到南京教育部长朱家骅的电报,电文说:“明天派专机到平接你与陈寅恪一家来京”,胡适这才改意决定离开北平。13日下午,城门未开,胡适与陈寅恪两家无法抵达机场,因此未能成行。当晚,他们与北平最高长官傅作义取得联系,商定次日一早由专车将他们送至机场。14日,胡、陈两家飞赴南京。

走得如此匆忙的胡适是不可能来得及整理个人藏品的,因此,他未能像陈寅恪那样随身携带一部分藏书。事实上,胡适除带走其父年谱的手稿及几篇有关《水经注》的文章外,连《中国哲学史大纲》中卷的手稿都未及找出带走,更不用说他数以万计的藏品了。这批藏品只能存放在其住所东厂胡同一号后院的五大间书库内,由他的小儿子胡思杜留下来照管。

胡适的学生和助手,与胡适在东厂胡同南北相对而居的历史学家邓广铭,是胡适出走时的见证人。他在1995年6月14日写出了这样的证词:

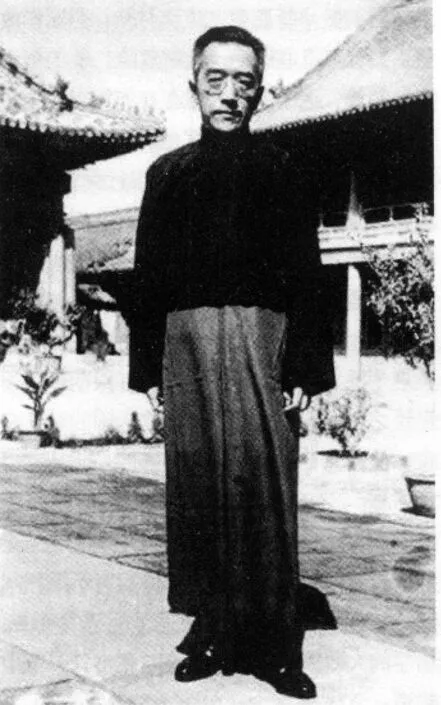

胡适

“胡氏的藏书、手稿以及来往的书信等等,一律存放在东厂胡同一号后院的五大间书库内。到1948年底,当时北平和平解放的局势已定,但解放军尚未进城。北京大学派遣图书馆的管理人员郭松年等人到东厂胡同一号把胡氏书库中所藏的一切手稿、文件、书籍等一律装箱,共装了102箱(木箱都是胡氏抗日战争期内,把所有藏书送往天津银行保险时做的),全部运往松公府北大图书馆存放。此情此景因我当时仍然住在东厂胡同一号,所以全得亲眼目睹。现虽已时隔40多年,但我的这一记忆必不至有误。”

曾协助过邓广铭工作的沈乃文讲,邓广铭曾对他说,装完箱,“连一张纸都没有留下”,胡适的书和书信、文件全装了箱,连邓广铭放在胡适家的书也被一起装了箱,全部搬到了沙滩松公府的北大图书馆。

这次整理、装箱和运至北大,是由胡思杜主持的,参与者有北大图书馆的毛准、王重民、郭松年、张光译、王幼忻等人。1995年,王幼忻提供了与邓广铭一致的证明。

胡适自1948年12月14日离开北平后,就再未回来过。这批寄存于北大图书馆的藏品由人民政府给予了安置。1954年7月,北京市人民法院批复给北大公函:“经报请市人民政府……胡适等物品暂由你单位保管。胡适等文物书籍在保管期间,可暂作你校教学科研之用。”1960年,胡适的大部分藏品迁往海淀燕园北大图书馆。

胡适遗愿,将藏品赠与北大

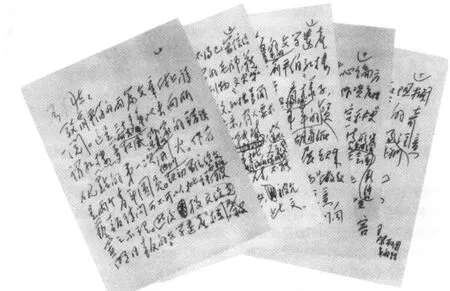

不论是在国外,还是在中国台湾,胡适都是怀着依恋之情惦记着那些藏品。离开北大的那些年里,虽然他也添置过新书,朋友们也赠送给他许多,但这些,比起原来的那些,简直是不可同日而语。那是他用大半生的时间积累起来的精神财富。胡适自知不可能再回大陆了,1957年6月4日,他在美国纽约立下遗嘱。遗嘱中,他专门提到了这批藏品:“确信中国北平北京大学有恢复学术自由的一天,我将我在一九四八年十二月不得已离开北平时所留下请该大学图书馆保管的一百零二箱内全部我的书籍和文件交付并遗赠给该大学。”

1954年10月16日,毛泽东给中共中央政治局的同志和其他有关同志写了 《关于红楼梦研究问题的信》。

从这里,我们不难看出:第一,胡适藏品交给北大图书馆保管,是他本人的意愿。这期间,胡思杜同胡适有过联系,要不,胡适怎么会知道他的藏品装了102箱呢?第二,胡适对他工作了很久的北大是有着深深的感情的,遗嘱中的“确信中国北平北京大学有恢复学术自由的一天”,只不过是种含糊的说法,胡适的真实意愿就是要将自己的藏品赠与魂牵梦萦的北京大学。

1962年,胡适在台北驾鹤西去。他留在大陆的小儿子胡思杜则早已在1957年被打成右派分子后,自杀身亡。

由于种种原因,胡适的遗嘱在中国台湾和国外的新闻媒体上早已流布,但中国大陆方面却不知。直到1987年,北大图书馆的沈乃文偶然在台湾《传记文学》杂志上看到有关胡适遗嘱的消息,才得知胡适把他的藏品交托北大之事。遗憾的是,早在1954年批判胡适的运动中,胡适的藏品就已被分割了。

胡适藏品被一分为三

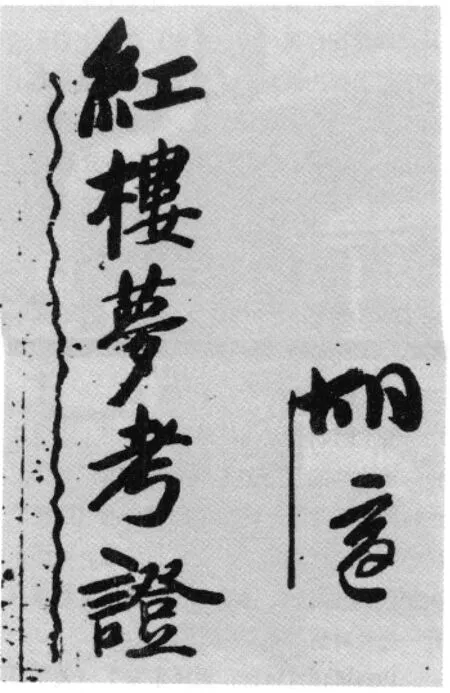

要了解胡适藏品被分割的缘由,还得从1954年开始的“胡适思想批判运动”说起。1954年,李希凡、蓝翎评论俞平伯《红楼梦研究》的文章引起了毛泽东的注意。毛泽东决定借《红楼梦》研究,在古典文学领域展开一场针对胡适思想的批判运动。

1954年10月16日,毛泽东写了《关于红楼梦研究问题的信》,这是写给中共中央政治局的同志和其他有关同志的。此后,毛泽东发动和领导了一场“反对在古典文学领域毒害青年30余年的胡适派资产阶级唯心论的斗争”。从反对《红楼梦》研究中的胡适派资产阶级唯心论开始,迅速扩展至对胡适思想的全面批判。

从1954年12月29日起,中国科学院和中国作家协会联席会议共举行了21次研讨会,对胡适的思想进行批判;全国各地报刊发表的批判文章达300多万字;三联书店编的《胡适思想批判》论文汇编了8辑,196万字。

据悉,1957年前后,中共曾派人向在美国的胡适说:“我们尊重胡先生的人格,我们所反对的不过是胡适的思想。”胡适回答说:“没有胡适的思想就没有胡适。”他还不止一次地说:“这些谩骂的文字,也同时使我感到愉快和兴奋……我个人四十年来的一点努力,也不是完全白费的。”

胡适保存在北大图书馆的藏品,就是从批判胡适时被分割的。为了准备批判胡适的材料,中宣部从北大图书馆取走了大部分胡适的书信、文件和日记。中宣部资料室根据这些资料,编选了《胡适书信批判参考资料》,以胡适思想讨论会工作委员会秘书处的名义编印出版,内部发行,供全国各地批判使用。

那时,胡适的藏品尚存于沙滩松公府老北大图书馆内,北大红楼已成为中宣部办公处,中宣部资料室就在老北大图书馆书库的楼上,搬运这些东西,很是方便。当时,也没有留下任何文字手续。至于为何没有留下手续,据邓广铭猜想:“这很可能是因当时北大图书馆的负责人认为,若再继续保存胡适的这些东西是一个沉重的包袱,必须甩掉而后快,所以当中宣部提取时,也不要求办任何手续。”

中宣部从北大图书馆提取的这部分胡适藏品并未归还。到了1958年,中宣部资料室撤销,资料室负责人黎澍转到中国科学院近代史研究所(今中国社会科学院近代史研究所)工作,他便把胡适的藏品带到了近代史研究所。

1962年下半年,文化部副部长徐平羽召集过一次会议,会议决定对胡适的藏品进行分配。分配的结果是:将105种善本古籍交北京图书馆收藏,1924件胡适书信和文件交中国社科院近代史研究所,其他藏品继续由北大图书馆保存。

这次分割是以行政手段完成的,并有分割出去的目录清单。很显然,在分割之前,北大图书馆是经过清点、整理的。要不然怎么会分出105种属于善本的古籍?又怎么知道书信、文件的具体数目?

应该说,在那样的年代,如此的做法并不奇怪。只不过胡适遗留的藏品却被人为地一分为三了。

北大图书馆索要胡适藏品未果

从1993年起,北大图书馆就开始了向有关方索要藏品。1994年3月,北大图书馆致函北京图书馆(今中国国家图书馆),请求北京图书馆根据胡适遗嘱将馆藏的105种胡适的善本古籍归还北大图书馆。北京图书馆对此表示了理解,但称须待有关领导部门批示后方可交还。于是,1995年2月,北大图书馆发动北大的七位全国政协委员,联名向全国政协提出议案,希望尽快解决胡适藏品的保管问题。

与此同时,北大图书馆还上书中央领导,详陈原委。此信引起了中央领导的重视,国务院为此还征求过文化部和中国社科院的意见。这时,北京图书馆更换了领导,新的领导班子也承认接受并保存了胡适私人藏品的事实,但他们认为:胡适藏品的分割有其历史原因,当初这批藏品是由政府拨给北京图书馆的,不是我们自己从北大手里拿来的。既然当初这属于政府行为,那我们现在也没有理由把藏品归还给别人。北京图书馆认为对待历史遗留问题应该慎重,作为国家图书馆,北京图书馆条件最为优越。因此,他们认为这批藏品还是仍由他们保存为好。

中国社科院近代史研究所认为北大图书馆的请求“不符合实际情况”。他们说,近代史所收藏的胡适个人资料“并非来自北大,亦非由文化部分配”。他们在进驻该所现址东厂胡同一号(即胡适原居所)时,就在胡适办公室中发现了他未及整理搬运的大批书信、文件。这些书信、文件由近代史所整理并保存,应算近代史所固有。此外,他们的收藏中,另有一批藏品来自私人的捐赠和向历史博物馆征集得来,只有很小的一部分来自北大。针对胡适的遗嘱,他们认为:这一遗嘱的法律效力值得怀疑,遗嘱如何解释也需进一步商讨。总的来说,他们认为北大图书馆拿不出实据,无法证明1954年和1962年两次分割的事实。

胡适的 《红楼梦考证》手稿封面。

鉴于三方未能达成共识,胡适藏品的合并计划只能搁浅。

由于历史、政治等原因,关于胡适的研究在大陆起步较晚,但发展速度却相当快。1979年,中国社科院近代史研究所整理出版了《胡适来往书信选》。1985年,他们又整理出版了两册《胡适日记》,收录了1910年、1921年、1922年、1937年、1944年间总共26个月的胡适日记。1994年,黄山书社影印出版了中国社科院近代史研究所整理的42卷的《胡适遗稿及秘藏书信》,每套售价2.6万元。此外,还有耿云志、欧阳哲生合编的《胡适书信集》,胡明编的400多万字的《胡适精品集》,耿云志编的300多万字的《胡适论争集》以及1998年由北京大学出版社出版、欧阳哲生主编的600多万字的《胡适文集》12卷。

面对如此广阔的研究空间,如此重要的研究课题,学者们的愿望是一致的,那就是:充分、全面地利用现有资料,系统展开更进一步的研究。正如一直关注此事的学者沈乃文所讲:“不管由什么人收藏,最重要的是要对胡适这批藏品和资料好好地进行整理、利用和研究,那样才能最大程度地发挥出它们的价值。”

值得一提的是,遗存海峡两岸的胡适藏品,也颇受两岸学界的关注。1948年底,胡适离开北平之后的藏品,现主要保存在台北胡适纪念馆。2009年4月,北京大学图书馆与台北胡适纪念馆正式签署《胡适藏品目录整理合作协议》,这标志着两岸合作整理胡适藏品迈出了可喜的一步。