势利者也怕势利

吴非

年轻时,读日本作家五木宽之的《黄金时代》,对那个靠卖血为生读大学的“我”印象殊深,我想,没有苦难经历的人绝对写不出那种小说。其实,那就是五木宽之的自传,生活中的五木甚至因为交不出学费被逐出早稻田大学的大门。这大概是上世纪五十年代的事。后来从报上得知,早稻田大学校长亲自催促五木补交当年的学费,让他成为早大的正式毕业生,姓名列入“早大同学会”。——日本那里,势利起来也是相当厉害的。

主要是五木成了大作家,海内外声名赫赫,而那笔钱对他来说,更是“毛毛雨啦”。早稻田大学还非要让五木“补交”,这还真有点假模假式,不过,这样做还是可以掩人耳目的。

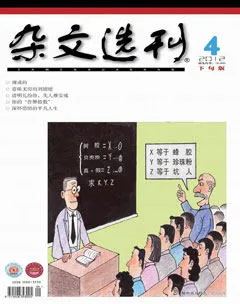

势利的故事,人人都能说出几桩,这是因为社会崇尚清高仁义,而人人都想认为自己仁义清高,因此对势利无义的事,就不齿。这可视为社会公正。所涉及到的事,无非是官场的左迁与高升、科场的夺魁与落第、生意场上的暴发与破落。再小一点的呢,衣着穿戴,连狗都能辨出绫罗绸缎与鹑衣百结,该哈巴谁,该撕咬谁,都不会弄错的。孔圣人而下,势利眼绝迹过吗?如是想到,指责势利莫如自己先不势利。

曾见名人文章,说早两次路过某地时,“还是个默默无闻的学生”,“不得不为衣食工作而奔波的小人物”,“走在街上谁也不认识我”,“住过五角钱一夜的澡堂子”……而这一次是在别人的陪同下,游山玩水,登楼赋诗,与当地名人合影,替文学青年题词……他就这样地在文章中忆苦思甜一番,虽然还没有对那个地方大不敬,但听那口气,他是“出了一口鸟气”了。这是以自己的势利论天下人的势利,他竟要认为自己先前那平凡的生活是落魄,这又有什么自尊可言?

认为别人势利,却不知是因为自己已先势利了一步,专横者,狂妄者,乃至于靠势利起家的势利者,一般都认识不到这一点。有个小官人欺世盗名一二十年,行将退休之际,预感到日后的讥评,叹息说:“以后连司机、农民工都不会理我了!”——你看,在他的脑子里,司机是低人一等的,单位里雇用的农民工更是低贱的,他如此地缺乏平等意识,如此地骄狂,他那十几年的官又能做得怎么样?

对这样的家伙又何必宽厚?对他这样的人,“势利”一下又何尝不是一种教育?

【原载2012年3月7日《今晚报·今晚副刊》】