肘正中静脉顺血流穿刺法的临床应用效果

勾 荣,沈建明,陈 波,张艳霞,田少江,李骏峰

肘正中静脉顺血流穿刺法的临床应用效果

勾 荣,沈建明,陈 波,张艳霞,田少江,李骏峰

自体动静脉内瘘是目前临床上尿毒症维持性血液透析病人最常用的永久性血管通路,内瘘的功能直接影响透析病人的生活质量和长期存活。动静脉内瘘最常见的并发症是血管狭窄和动静脉瘤的形成,而正确的穿刺方法可减少并发症,维持内瘘高开通率[1]。如何保护性地使用内瘘,减少其并发症,延长使用寿命,是临床工作者研究的重要课题之一。据研究,向心方向穿刺动静脉内瘘不影响再循环率及透析充分性[2]。为探讨更佳的穿刺方法以减少内瘘并发症、延长内瘘寿命,我院将采用顺血流方向穿刺动脉化的肘正中静脉,取得了满意效果。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2009年1月—2010年12月在我院开始使用桡动脉-头静脉内瘘进行维持性血液透析病人80例,均为桡动脉-头静脉内瘘成熟的透析病人。其中男43例,女37例,年龄46岁~74岁(55.3岁±12.2岁);原发病:慢性肾小球肾炎38例,糖尿病肾病31例,良性肾小动脉硬化症6例,慢性间质性肾炎3例,多囊肾2例;内瘘成熟时间4周~6周(4.8周±1.6周);血液透析每2周5次或6次,每次时间4h~5h;穿刺针皆为金宝16号专用内瘘穿刺针。采用Stata 8.0软件包将病人随机分为对照组和观察组各40例。对照组:年龄56.1岁±13.1岁;男22例,女18例;内瘘成熟时间4.7周±1.5周;原发病:慢性肾小球肾炎20例,糖尿病肾病15例,高血压肾损害3例,慢性间质性肾炎1例,多囊肾1例。观察组:年龄54.8岁±12.7岁;男21例,女19例;内瘘成熟时间4.9周±1.2周;原发病:慢性肾小球肾炎18例,糖尿病肾病16例,高血压肾损害3例,慢性间质性肾炎2例,多囊肾1例。两组年龄、性别、内瘘成熟时间和原发病比较差异均无统计学意义。

1.2 穿刺方法 对照组采用常规穿刺方法,动脉穿刺点在内瘘远心端距离吻合口≥3cm处,逆血流方向穿刺;静脉穿刺点在内瘘近心端距离动脉穿刺点≥11cm处,顺血流方向穿刺[3]。观察组动脉穿刺点采用动脉化的肘正中静脉,顺血流方向穿刺,静脉穿刺点选择肘部内瘘血管,顺血流方向穿刺。两组均采用全身肝素化,碳酸氢盐透析,透析结束采用创可贴覆盖穿刺处,外加“尼龙搭扣”止血带压迫止血,压力以不出血且能感触搏动为宜,时间20min~40min。两组病人均由技术熟练的取得血液净化操作资格的护士穿刺。

1.3 观察指标 病人入选后观察至内瘘失去功能需要重新建立血管通路,内瘘功能正常者随访至2011年12月。分别观察以下指标:①透析充分性。病人每3个月评价1次尿素下降率和尿素清除指数,再计算平均值。②内瘘使用寿命,指从开始使用内瘘到内瘘不能满足血液透析时血流量而停止使用。③内瘘使用时一次穿刺成功例次、血流量达标例次(透析中血流量≥200mL/min)[3]、皮下血肿例次。④内瘘使用后慢性并发症,包括动脉瘤、内瘘狭窄、内瘘阻塞。动脉瘤:表现为穿刺点附近血管异常扩张、膨出,直径>1.5cm。内瘘狭窄表现为血流量不足或较原来减少、瘘口处听诊有非连续性收缩期粗糙及高调的血管杂音。内瘘阻塞表现为血流量不足,瘘口处听诊杂音减弱或消失、触诊震颤感减弱或消失。应用彩色多普勒血流成像明确诊断[4]。

1.4 统计学方法 采用Stata 8.0统计软件包进行统计学分析,以P<0.05为差异有统计学意义。计量资料采用均数±标准差(±s)描述。组间生存曲线差异采用时序检验,计量资料采用随机分组t检验;计数资料依据数据性质采用χ2检验。

2 结果

应用Kaplan-Meier法绘制内瘘使用寿命的生存曲线,两组病人内瘘生存率经检验差异无统计学意义(P>0.05)。其余指标比较见表1~表3。

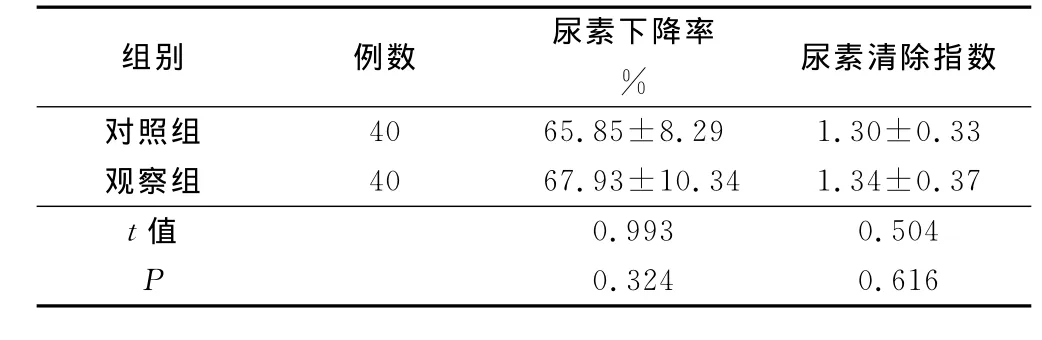

表1 两组病人透析充分性比较

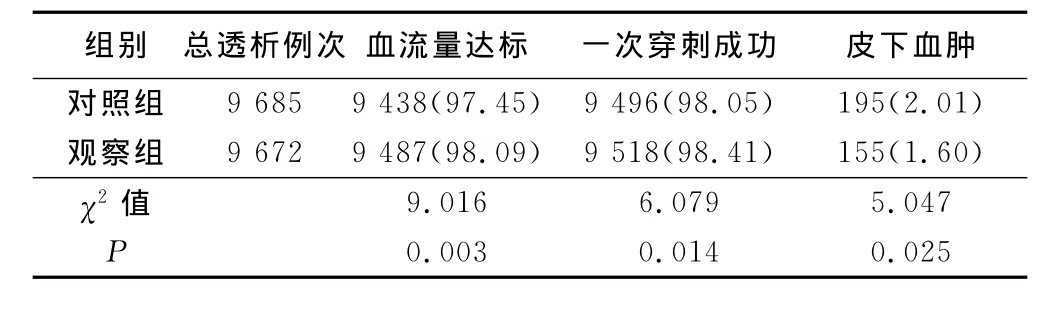

表2 两组病人血流量达标、一次穿刺成功及皮下血肿情况比较 例次(%)

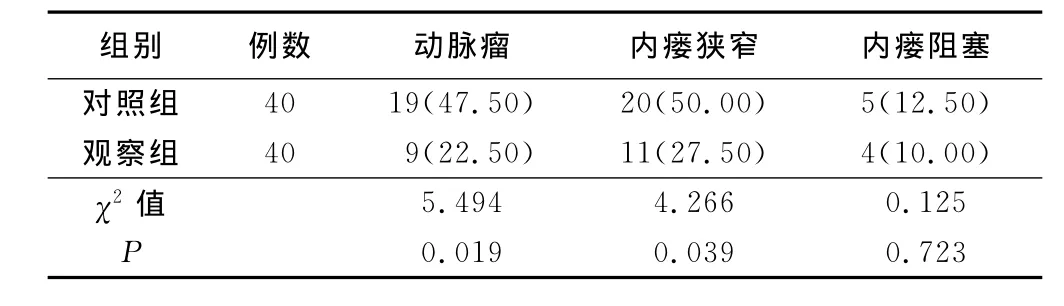

表3 两组病人动脉瘤、内瘘狭窄及内瘘阻塞情况 例(%)

3 讨论

动静脉内瘘是最安全、方便的透析通路,采取恰当的穿刺方法及有效的护理措施,积极预防及减少内瘘的并发症,延长内瘘寿命,能有效减轻病人的痛苦和经济负担,提高病人的生活质量和生存率。多年来,临床上一直把内瘘远心端离心方向穿刺作为动静脉内瘘穿刺的常规方法,认为可以提高血流量,减少再循环,透析效果好。本研究发现,病人采用肘正中静脉顺血流穿刺时,穿刺方法间尿素下降率、尿素清除指数比较差异没有统计学意义,说明肘正中静脉顺血流穿刺可以满足透析充分性的要求,保证透析效果。推测其原因可能是肘正中静脉顺血流穿刺时,静脉穿刺点选择肘部内瘘血管顺血流方向穿刺,动静脉穿刺点分布在两条血管上,且均为顺血流方向,两穿刺点的再循环率低。本研究观察组病人血流量达标和一次穿刺成功均高于与对照组,考虑与肘正中静脉血流量丰富,同时肘正中静脉位置比较表浅,护士顺血流方向穿刺时在操作上简便、省力,能提高一次性穿刺成功率,且操作时护士容易掌握进针角度,进针省力有关[5]。在内瘘使用早期,静脉充盈较差,管壁较薄,离心方向穿刺时穿刺点在瘘口近侧,穿刺成功率低,容易损伤血管,形成血肿。且由于近瘘口侧压力较大,压迫止血时易导致局部渗血,造成血管及其周围组织纤维化,导致血栓形成而引起内瘘狭窄。同时由于血流的冲击作用,长期逆穿使内瘘血管扩张局限在穿刺点与瘘口之间,易形成动脉瘤,动脉瘤内又易形成血栓,使血流减少或血管闭塞[6]。本研究结果显示,肘正中静脉顺血流穿刺较常规穿刺能减少皮下血肿、动脉瘤和内瘘狭窄的发生率。分析其原因如下:内瘘形成后,肘正中静脉血流量丰富,但局部压力较低,可有效预防皮下血肿等急性穿刺并发症。同时由于正中静脉压力低,拔针后压迫止血时间短,不易形成内瘘血流阻断,即使有压迫局部短时间血流极低,因头静脉存在侧支回流,也可有效预防因内瘘血流阻断而闭塞。研究证实顺血流方向穿刺较逆血流穿刺能减少动脉瘤和内瘘狭窄的发生率[7]。而本研究显示两组病人内瘘狭窄及内瘘使用寿命没有差异,考虑与观察时间偏短有关。本研究结果显示,肘正中静脉顺血流穿刺可以满足透析充分性的要求,保证透析效果,同时减少内瘘并发症。

[1]王文娟,吴春燕,应迎娟,等.穿刺方法对血透动静脉内瘘并发症的影响[J].中华护理杂志,2009,44(2):180-181.

[2]王雪梅,邢淑巧,牛兆青,等.向心方向穿刺动静脉内瘘对再循环率及透析充分性的影响[J].护理研究,2009,23(2A):342.

[3]余兆兰,刘倩.静脉直接穿刺对动静脉内瘘保护作用的探讨[J].泸州医学院学报,2010,33(6):678-680.

[4]吴慧君,童亚丽,林毕群,等.血液透析患者动静脉内瘘两种穿刺方法的效果[J].解放军护理杂志,2011,28(2A):47-48.

[5]郎学聪,廖运宏,滕华安.维持性血液透析患者动静脉内瘘正反方向穿刺对透析充分性及内瘘并发症的研究[J].中国中西医结合肾病杂志,2011,12(5):443-444.

[6]朱伟萍.向心性穿刺对血液透析患者动静脉内瘘并发症发生率影响的观察[J].天津护理,2010,18(6):314-315.

[7]李莉.动静脉内瘘顺血流方向穿刺的临床观察[J].护理研究,2010,24(11A):2871-2872.

Effect of clinical application of cubital vein along blood flow puncture method

Gou Rong,Shen Jianming,Chen Bo,et al(Renmin Hospital,Hubei University of Medicine,Hubei 442000 China)

动静脉内瘘;穿刺方法;并发症

1009-6493(2012)11C-3138-02

R472

C

10.3969/j.issn.1009-6493.2012.33.040

勾荣,副主任护师,本科,单位:442000,湖北医药学院附属人民医院;沈建明、陈波、张艳霞、田少江、李骏峰(通讯作者)单位:442000,湖北医药学院附属人民医院。

2012-04-10;

2012-10-20)

(本文编辑 苏琳)