87例药品严重不良反应报告分析

许浩云,陈 月

严重药品不良反应/事件(SADR/ADE)是指引起死亡或致癌、致畸、致出生缺陷或对生命有危险,并能够导致人体永久或显著伤残或对器官功能产生永久损伤或导致住院或住院时间延长的ADR[1]。本文对我院2009-2010年的87例 SADR报告进行统计分析,旨在了解SADR发生的相关因素及特点,为临床用药安全性再评价提供参考。

1 资料与方法

根据我院2009年1月-2010年12月于药品ADR监测网网上呈报,经福建省食品药品监督管理局评估认定后,上报国家食品药品监督管理局的ADR共675例,其中SADR报告87例。按患者年龄、性别、药品种类、SADR累及器官或系统及其临床表现等进行回顾性统计分析。

2 结果

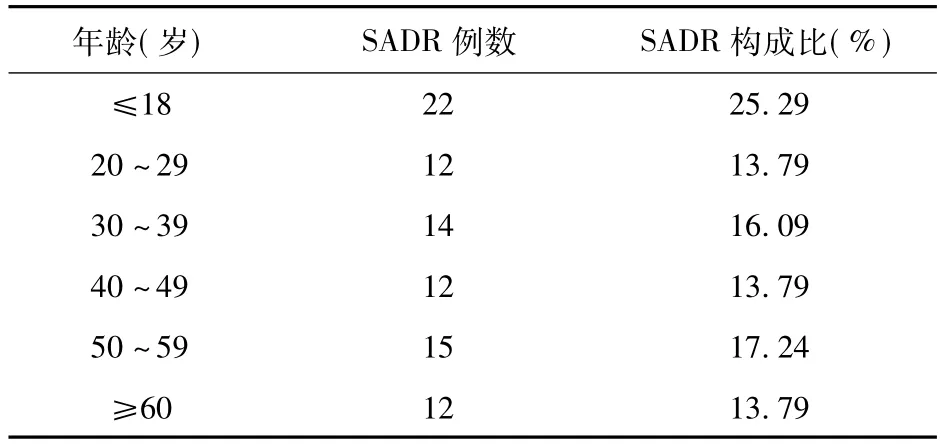

2.1 发生SADR患者年龄分布 87例SADR报告中,男48例(55.2%),女39例(44.8%),性别差异无统计学意义。患者年龄最小2岁,最大77岁。见表1。

表1 发生SADR患者年龄分布

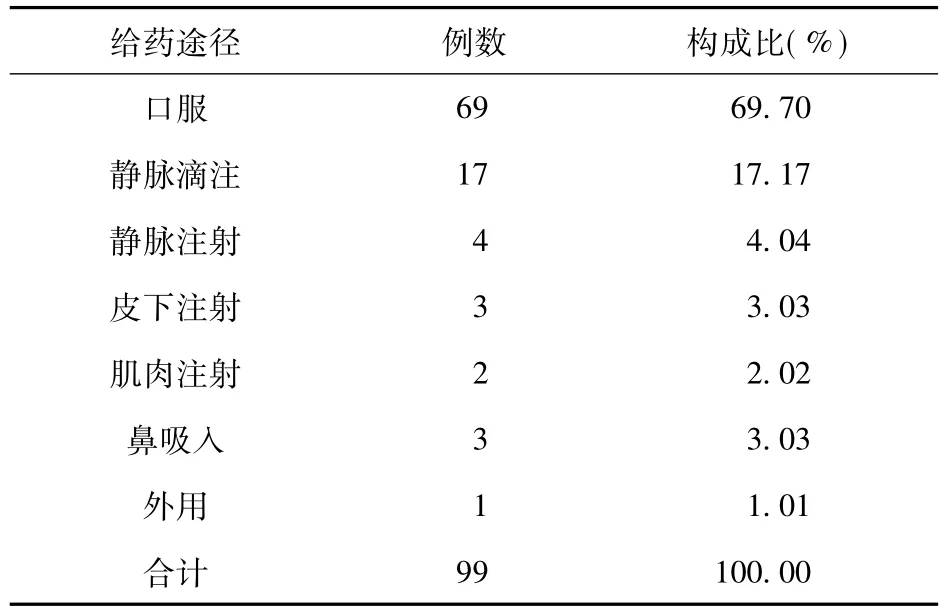

2.2 引发SADR的给药途径分布 口服给药占67.6%,远高于其他给药途径。见表2。

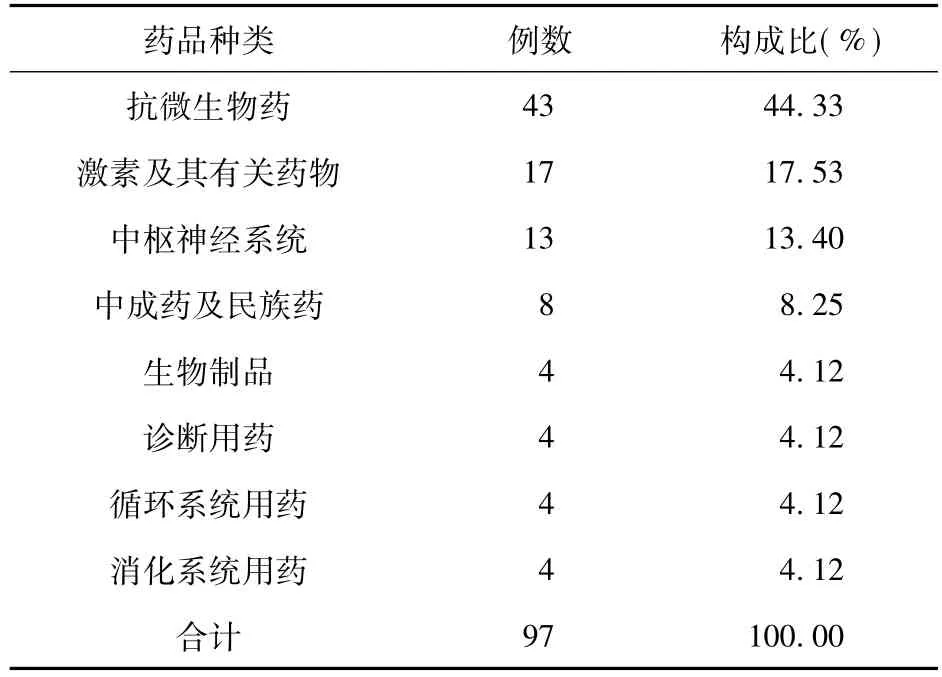

2.3 SADR涉及药品种类 共涉及8个种类的药品,其中抗微生物药最多。见表3。

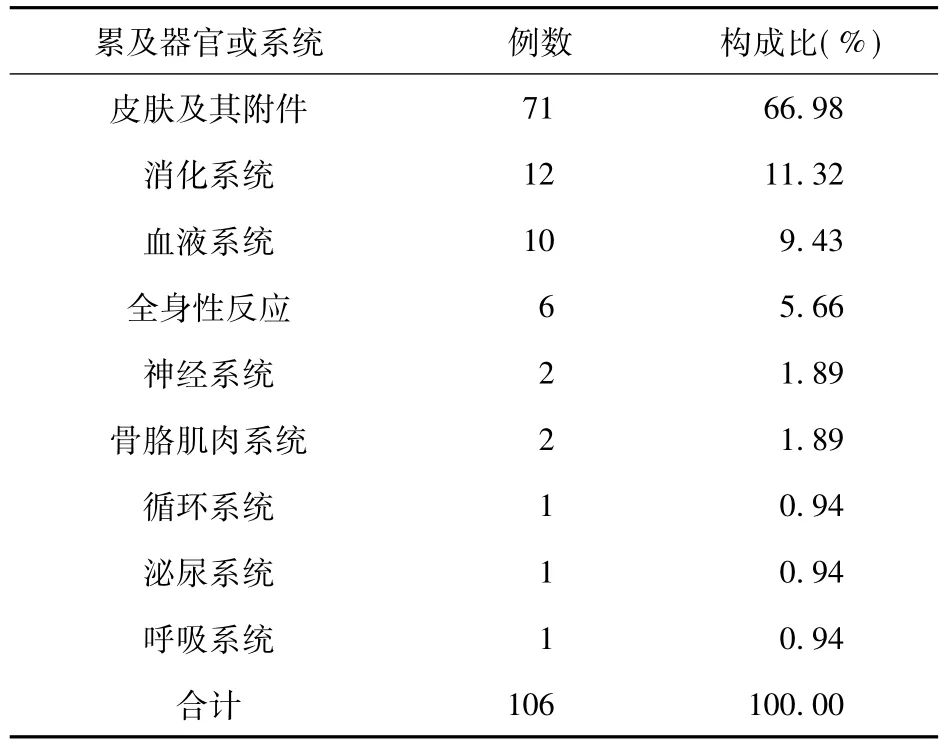

2.4 SADR累及器官或系统及主要临床表现SADR累及器官或系统主要是皮肤及其附件、消化系统、血液系统等。见表4。

表2 SADR与给药途径的关系

表3 引发SADR的药品类别及构成比

表4 SADR累及器官或系统及主要临床表现

2.5 SADR转归情况 87例中,痊愈32例(占36.78%),好转51例(占58.62%),留有后遗症4例(占4.6%),无死亡病例;对原患疾病影响不明显48例(占 55.17%),病程延长 34例(占39.08%),病情加重5例(占5.75%)。

3 讨论

3.1 患者性别、年龄与SADR的关系 从表1可见,儿童患者比例高,其原因可能与我院儿科就诊量大有关。50~59岁及30~39岁的SADR患者比例高于60岁以上患者,可能与各种疾病趋于年轻化有关。

3.2 给药途径与SADR关系 口服给药是引发SADR最多的给药途径,与国内相关文献报道[2]静脉给药和注射剂引发SADR发生率最高不一致。其主要原因可能是:我院注射给药大多是住院患者,出现ADR时,医护人员能及时抢救,救护措施到位,转归较快,未导致进一步出现SADR。口服给药一般是在家中服用,患者对此防范较弱,较易引发SADR。应加强患者对药品ADR的认识,提高防范。

3.3 引发SADR主要的药品种类 由表3可知,抗感染药引起的SADR居各类药首位,主要集中在β-内酰胺类。在15例儿童患者中,有13例为抗感染药引发的SADR,以头孢类和青霉素类为主,且其引发的SADR表现均为皮肤及其附件的损害。由于此类药物品种众多,并以其抗菌活性强、毒性低、疗效好等优点而广泛用于临床。在该类药物广泛应用的同时,由其引发的过敏反应严重影响患者安全[3]。因此,在使用此类药物时,应注意详细询问患者的过敏史,并尽量使用原药进行皮试。激素类及其有关药物引发的SADR位居第二。值得注意的是,17例激素类药中,甲巯咪唑片占13例。甲巯咪唑是常用的抗甲状腺药物,常见的ADR有粒细胞减少、皮疹和肝功能损害[4]。此次调查发现,由于甲巯咪唑一般用于长期服用,会渐行性地引发重度粒细胞减少、肝功能异常等,所以,临床使用过程中应当高度重视,定期检查肝功、血象等。

3.4 中药制剂与SADR 近年来,中药ADR的发生率呈逐年升高的趋势,这可能与中药制作工艺有关[5]。对中药制剂适应证的掌握不当也是ADR发生的主要原因之一[6]。另外,中药制剂多为复方制剂,其ADR与药物配伍的药理性质有关[7],也与制剂辅料、制药过程中引进的杂质等因素有密切关系。但由于中药制剂的药品说明书对ADR的说明含糊[8],如引发SADR的中药制剂中,参麦注射液的ADR为偶见过敏反应,复方珍珠暗疮片、十味蒂达胶囊、槐角地榆丸的ADR尚不明确,导致患者在ADR初期未予以重视而发展成SADR。另外,由于部分西医和患者对中成药盲目信任,认为长期使用无毒副作用,从而引发了肝、肾功能损害等。因此,应加强中成药ADR相关知识的宣传,引导正确用药,保证用药的安全性和有效性。

3.5 SADR对机体的损害 由表4可知,87例SADR以皮肤及其附件损害为主,可能由于皮肤及附件损害的临床表现易于观察、诊断且不易与其他疾病相混淆有关。而且,该处损害以严重过敏样反应居多,直接威胁生命的几率最大,需及时救治。其次,消化、血液等系统的SADR主要表现在肝功、血象的严重异常等,往往会影响到原患疾病的进展,或对器官造成一定的损伤(甚至是不可逆的损害)。所以,对于表观不易察觉的SADR,应严密观察,加强防范。

[1]中华人民共和国卫生部,国家食品药品监督管理局.不良反应报告和监测管理办法[S].2004.

[2]石大伟,张晓颖.195例严重不良反应报告分析[J].药学实践杂志,2009,27(1):69-71.

[3]卢岩.对β-内酰胺类抗生素皮肤过敏试验的探讨[J].中国药房,2008,19(2):157-159.

[4]黄欢,范竹萍,邱德凯.甲巯咪唑治疗甲状腺功能亢进致肝功能损害四例分析[J].中华消化杂志,2007,27(10):709-711.

[5]孔飞飞,谭兴起,郭良君,等.中药注射剂不良反应103例分析[J].中国医药,2011,6(3):355-357.

[6]陈关键.中药制剂不良反应回顾性分析[J].中国当代医药,2010,17(16):133.

[7]张华金,李智,李娜.药物不良反应271例分析[J].中国医药,2011,6(1):121-122.

[8]于晓凌,邵永钊,吴丽芳.416例药品不良反应报告分析[J].实用药物与临床,2010,13(3):223-224.