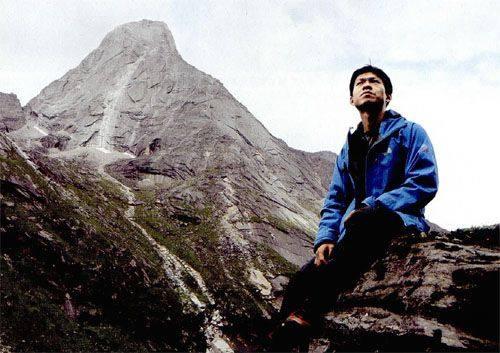

攀者何川

王臣

这位大学里的光学博士,攀登近十年,被视为国内民间攀登圈中,最具实力的攀登者之一,对他来说,攀登的意义很简单,“快乐的源泉”。

32岁的何川住在北京后海熙熙攘攘的胡同里,跟这个大城市打了15年交道后,他的生活已被分割成互不相干的两部分。

周一到周五,何川在学校教课,他是北京理工大学的光学老师,终日在实验室里面对各种仪器,是学生们眼里的“何博士”;其余时间,包括寒暑假,他几乎只做一件事——攀登,是攀岩圈里的“小河”。

这个中等身材的重庆人,体貌上并不出众,出门也永远是一身暗色的户外休闲装,一只腰包挎在身上。只有走近了才会觉察到,他手掌厚实,手臂强健,黑黑的脸上,一笑起来现出硬朗的线条。

今年7月,何川带领两名队友攀登了海拔5413米的四川婆缪峰。接觸攀岩近十年后,“小河”已成为国内民间攀登圈中最具实力的攀登者之一。

“我的生活方式就是所有计划都围绕攀登进行,包括工作,怎么安排假期,要挣多少钱来支持(攀登)——这就是攀登在我生活中的地位。”何川说。

“保守派”探险者

何川爱纠正别人,强调自己不是“科学家”,是“科研工作者”,实验室里的何川冷静、缜密、有耐性。

攀登中的他亦然。他把理论、技术和经验讲得严丝合缝。

他给中国攀岩运动做了分类:体制内和体制外。体制内基本是国家出钱,也有少部分商业攀登;体制外既有商业也有自主攀登,区别是前者包括一些服务,开发线路、提供向导和协作。

何川则是单纯的自主攀登——中途不靠外界补给,一鼓作气爬上山顶并且平安回来。

2000年以前,中国的攀登运动还处于萌芽状态,发展之后,绝大多数属于商业和半自主攀登,像何川这样的民间纯自主攀登者,至今仍是少数。

说起攀登对于自己的意义,何川想了想,总结得言简意赅——快乐的源泉。

2000年,何川毕业后留校工作,农村大山里长大的他,有积蓄后的第一件事就是出去玩。他花了400块钱,买了辆二手自行车,每天晚上在三环、四环骑,周末骑到天津、青岛。

一次偶然,何川跟着朋友到首都体育馆攀岩场尝试“新玩法”——攀岩。他最初没找到要领,看着别人爬得又快又高,自己却力不从心。打小好强的他,在这次打击中有些难过,以至于之后半年都不愿再接触攀岩,直到认识了自己的“伯乐”——当时已经在圈里小有名气的自主攀登者王茁。

那年冬天,何川不知哪里来的兴致,跟着朋友去尝试攀冰,在一段很滑的岩壁上,别人都不敢做动作,何川却灵巧地跃上,牢牢把冰镐打入冰壁,站在下面的王茁连连称赞:“有天赋,有天赋。”

何川“一下子找到了成就感”,从此痴迷上了攀岩、攀冰,并成了王茁的登山搭档。每个周末,都能在训练队伍中看到他的身影,后来就连工作日也尽量抽出时间练习。

谨慎、细致的科研习惯助了他一臂之力。他不仅关注攀登的技巧和能力,更关注户外运动的急救知识,装备的配备,以及线路本身的安全性。对于目标,从不冒进,每前进一步都会想后面一步要干什么。

一个最简单的例子是:他曾在一段100多米的岩壁上爬了很多年,每次完成相同的线路后,才尝试更长的,200米、300米……直到对自己能力十分确定,何川才开始尝试高海拔、大岩壁攀岩,即便如此,他也不报着“每次必登顶”的决心,而是见机行事,以稳为主。

“我们是探险,不是冒险,每次活动的最大目标是完整安全地回来,登不登顶都无所谓。”何川笑了笑,“我算保守派的。”

“我要活着下山”

今年7月,何川和岩友“五香”“裂缝”组队,一起攀登四姑娘山区婆缪峰西壁转西南山脊——这是一条没人挑战过的新路线。挑战新线路,是最吸引自主攀登者的事情,也是他们可以同体制内及商业登山PK的内容,比不了高度和数量,好吧,咱们来比难度。

攀登婆缪,从奢望,到自信具备能力,再到付诸行动,何川想了8年,2010年和2011年间,他还先后去勘察了四五次——在各个山沟里转,看哪有好的岩壁,如何接近,多高,如何设计线路,该做哪些准备……

万事俱备,何川决定出发。

不过这次准备成熟的攀登,起步就不理想。因为连续阴雨,队伍在海拔4180米的营地“熬”了一周,才等到云开雨住;刚一出发,过独木桥时,背夫又在河水最湍急的地方跌了下去。

虽然人被救了上来,但何川不喜欢任何意外,“在大自然面前,人的力量太渺小”,由于心理压力过大,他一度想取消活动。最终,8年的愿望战胜了谨慎,他们继续前进了。

四天后,全队顺利登顶,欢呼、合影、休息,在中国“最漂亮的大岩壁”上,三个人安静地俯瞰脚下的白云。一个小时后,他们开始下撤。

众人大多以为,登山之险,莫过于向上攀登,事实上,最考验人的却是下撤,意外也多发生在下撤过程中。因此,往往是团队中能力最强的人率先下撤,每降一段,选择分段点,做好保护站,固定线索,以便帮助和保护队友下降。

何川往往是承担这一工作的不二人选,这次也不例外。但他没想到,另一次意外就在下撤过程中发生了。

在一个下降处等“五香”时,由于前天晚上没睡好,有点困,他不知不觉靠在一块石头上睡着了。迷糊中,忽然“嘭”的一声,他只感到左腿一阵巨痛。

“我被落石击中了!”何川迅速反应过来。但身体已不由自主地开始颤抖,左腿膝盖上方又热又涨,他下意识地双手扶地坐下,往岩壁根靠了靠,避免再被落石击中。膝关节已无法弯曲,为了缓解疼痛,他不停地深呼吸。

“会不会下不去了?”他想。但调整情绪,冷静下来后,他脑海浮现只一个念头,“我要活着下山。”

大约五分钟后,身体的震颤停止了,何川尝试着动了动脚趾头,伸伸腿,蹬蹬地,断定没有骨折后,才松了口气。他的膝盖已肿成一个面包,一团火热,腿上有一大片伤疤。他镇定了一下情绪,打开对讲机,告诉队友:我受伤了,不能带领下撤了。

“裂缝”第一反应是不相信,“他在开玩笑!如果小河不能自己下降,我和五香怎么办?也不知道谁能爬这么高来救我们,”裂缝慌了神,“那就只有等死了。”

万幸,小河还能自己下降,考虑到“五香”经验不足,只能由“裂缝”带队,但何川仍然充当着“精神领袖”,指导下撤,要选哪条路线,该在哪里设保护站。

不得不身兼重任的“裂缝”全神贯注,整个下撤过程中,他只有一个念头:“三个人要安全带回家。要专心,千万不能出事。”就这样,他们一路跌跌撞撞,用了3天时间,完成了预计2天的全部任务。

“受了伤的小河仍然十分冷静”,“五香”说,虽然跟着何川攀岩的时间不长,但他十分信任这位做任何事都很沉着的前辈。

何川刚刚养好腿伤,就像讲课一样,跟岩友们分享受伤的教训。跟何川一起攀岩十年的“阿草”说,“这就是他的性格,善于总结”,这也是让别人信赖他的原因,“同样的路线,有他在场,心中就倍感踏实”。

“我能攀登到六七十岁”

十年来,何川唯一有过放弃攀岩的想法,是他的搭档和“伯乐”王茁遇难后。

2005年,王茁和妻子攀登骆驼峰时遇到了雪崩,王茁被雪崩打下了山,妻子眼看着丈夫跌入山谷,不见踪影。

何川一度无法接受这个现实。只要一碰岩壁,就沉浸在和搭档一起训练的记忆里,转而又突然意识到,这个良师益友再也不会和自己一起攀登了,他也像跌入了无底的雪谷,既不能走出来,又不愿走出来。

用了一年多时间,他才真正摆脱低落的情绪。

何川接手了王茁生前的業余“事业”——管理白河攀岩基金。名字叫基金,其实更像攀岩爱好者俱乐部,何川的主要工作是管理集体物资、开辟攀登线路、带领大家到各地开展活动等。

“科研工作者”何川的“轴”在这项工作中充分显现出来。

去外地开发线路时,尽管没有禁止攀登的明确规定,当地人也往往横加阻拦。别人大多按照“潜规则”,“打点一下”,或者每个攀登者象征性地交五块十块,就能解决,但何川就是不愿意,也不许别人去“打点”,“大不了一两年再不去那”。

开辟新路线时,国内其他俱乐部的人会为了创造条件,破坏山里原有的生态,但何川坚决不这么做。有一次,他安排好的攀登线路被别人发现了,利用这条线路向其他俱乐部收钱,何川知道后,一气之下把安排好的线路全拆了,宁愿自己放弃,也不让“混水摸鱼”的人得逞。

虽然弊病不少,但何川看好自主攀登在中国发展的前景。

他刚入行时,置办一身攀登行装至少要三五千元,要攒半年的工资才够;如今,三五千元对多数工薪阶层来说,负担已不算太大,“门槛在降低,再也不只是高富帅的游戏了。”何川说。

攀登已成为何川生命中不可或缺的一部分,“我能攀登到六七十岁”,这几乎是他在攀登上最大胆和不保守的设想。

问及原因,他不假思索、胸有成竹地说,“因为经验,经验比体力更重要。”