不同剂量丙种球蛋白对川崎病患儿的疗效及对冠状动脉病变的影响

何俊峰

河南省信阳市第四人民医院儿科,河南信阳 464100

川崎病(Kawasaki disease,KD),又称皮肤黏膜淋巴结综合征(MCLS),是以全身性血管炎为主要病变的小儿急性发热性疾病。临床上多表现为发热、颈部非脓性淋巴结肿大、眼结合膜充血、口腔黏膜弥漫充血、皮疹、杨梅舌、掌跖红斑、手足硬性水肿等,多发生于婴幼儿,具有一定的复发率[1]。目前,临床上多用静脉注射丙种球蛋白(IVIG)治疗KD,临床效果肯定,已被多家报道证实[2-3]。但大剂量应用IVIG可导致血液黏度增加,从而增加血栓栓塞的发生率,对患儿不利,因此,探讨合适剂量的IVIG,以减少因药物治疗对患儿的损害,又能够达到较好的临床疗效,是目前研究的热点,对临床治疗具有重要意义。笔者对我院2006年4月~2011年10月间收治的102例KD患儿分别采用IVIG 1 g/kg和2 g/kg静脉单次注射,探讨两种剂量的IVIG对KD患儿的疗效及血清CRP等指标的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院儿科2006年4月~2011年10月间收治的102例KD患儿,均符合第3届国际KD会议修订的KD诊断标准,年龄均小于14岁。并排除:①病程超过10 d者;②入院前经过阿司匹林或IVIG治疗者;③KD合并其他先天性心脏畸形者。102例患儿中,男61例,女41例,男女之比为1.49∶1;年龄5个月~13岁。按照随机对照原则,将102例患儿分为观察组和对照组,每组各51例。观察组中,男30例,女21例;年龄(4.5±2.5)岁,其中,年龄<3 岁者 20 例,3~5岁者 21 例,>5岁者10例;治疗前CAL者9例。对照组中,男31例,女20 例;年龄(4.3±2.6)岁,其中,年龄<3 岁者 18 例,3~5 岁者22例,>5岁者11例;治疗前发生CAL者8例。两组患儿的性别、年龄、病情等一般情况比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患儿均应用阿司匹林 80~100 mg/(kg·d),热退后减量至 5~10 mg/(kg·d),持续用药至症状消失,一般连用 3 个月。观察组在此基础上加用静脉注射人血IVIG(成都生物制品研究所提供)1 g/kg单次静脉输注,于8~12 h内输完。对照组患儿加用人血IVIG(成都生物制品研究所提供)2 g/kg单次静脉输注,于8~12 h内输完。

1.3 观察指标

观察治疗后两组患儿的总热程,退热时间,住院时间,黏膜充血、手足肿胀和颈淋巴结肿大消退时间。并检测外周血CRP、PLT、WBC、ESR。观察IVIG输注过程中患儿有无发热、寒战、皮疹和休克等不良反应。

利用超声心动图监测冠状动脉管壁候度,测量直径,观察有无冠脉血栓、冠状动脉瘤(coronary artery aneurysms,CAA)、心包积液等情况。CAL分级:轻度:冠脉内径增大,但<4.0 mm;中度:出现冠状动脉瘤,CA相应部位出现近似球型、梭囊状或串珠样扩张的边界清楚的改变,CA主干直径为4~8 mm,左前降支及左回旋支内径≥3.0 mm,单发或多发;重度:冠脉内径>8.0 mm[4]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 10.0对所得数据进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用百分率表示,组间对比采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿的临床症状改善情况比较

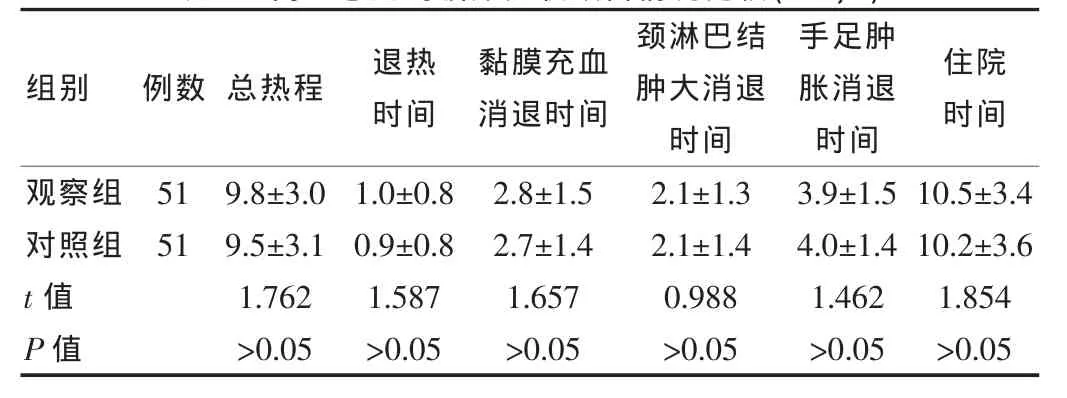

两组患儿的住院时间、退热、黏膜充血、手足肿胀和颈淋巴结肿大消退时间及总热程等比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 见表 1。

表1 两组患儿的临床症状改善情况比较(x±s,d)

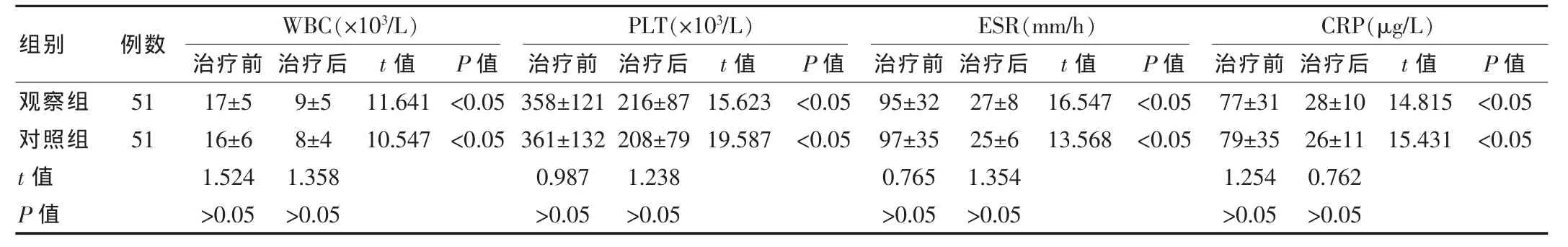

2.2 两组患儿治疗前后实验室指标的变化

两组患儿治疗前后实验室指标比较观察发现,治疗后两组血WBC、PLT、ESR和 CRP均较治疗前明显降低(P<0.05),但组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患儿治疗前后实验室指标的变化(x±s)

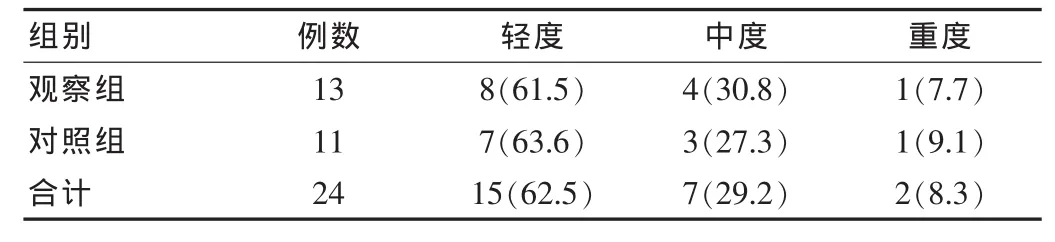

2.3 两组CAL发生情况

观察组中有13例发生CAL,发生率为25.5%(13/51);对照组有11例发生CAL,发生率为21.6%(11/51),观察组CAL发生率略高于对照组,但两组比较差异无统计学意义(χ2=0.763,P > 0.05)。 见表 3。

表3 两组CAL发生情况[n(%)]

2.4 不良反应

观察组中有2例患儿出现皮疹,伴有恶心、呕吐症状;对照组中3例患儿出现皮疹、恶心、呕吐症状,但均较轻微,可以耐受。两组不良反应情况比较,差异无统计学意义(χ2=0.587,P > 0.05)。

3 讨论

单次大剂量应用IVIG一直以来是治疗KD的主要方法,剂量以2 g/kg单次静脉注射应用最为广泛,但临床研究发现,单次大剂量应用IVIG会导致血液黏度的突然增加,从而增加了发生血栓栓塞的风险。并且IVIG价格昂贵,生产厂家较少,药源有限,致使以IVIG 2 g/kg治疗KD受到特定人群和特定地区的应用限制[5-6]。因此,研究较小剂量的IVIG治疗KD是解决IVIG在治疗KD中的副反应和节约药物资源的有效途径。虽然有研究学者应用1 g/kg IVIG进行治疗KD的研究,但仍存在一定争议[7-8]。

本组研究中,笔者试图应用1 g/kg IVIG与2 g/kg IVIG进行对照研究,结果发现,以1 g/kg IVIG进行治疗的观察组,患儿治疗后退热时间、黏膜充血消退时间、手足肿胀消退时间、颈淋巴结肿大消退时间和总热程均与2 g/kg IVIG进行治疗的对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。实验室指标观察发现,对于ESR、CRP、外周血WBC、PLT等结果的影响,两组比较,差异均无统计学意义(P>0.05),且CAL的发生率亦无统计学意义(P>0.05)。研究结果表明,IVIG 1 g/kg和IVIG 2 g/kg单次静脉注射治疗KD,均可有效改善临床症状,降低 CAL发生率,不良反应均较轻微,治疗效果无明显差异。

综上所述,IVIG 1 g/kg和IVIG 2 g/kg单次静脉注射治疗KD均能够达到较好的治疗效果,因此,笔者推荐应用IVIG 1 g/kg剂静脉注射治疗KD。

[1]陈波.不典型川崎病的早期诊断与治疗研究[J].国际医药卫生导报,2011,17(24):3000-3002.

[2]白新凤,田杰,张静.川崎病并发冠状动脉瘤预后研究[J].中国实用儿科杂志,2011,26(10):77-79.

[3]段志娟.不同剂量丙种球蛋白治疗川崎病的效果及对血清中C反应蛋白和降钙素原影响的研究[J].中国医疗前沿,2011,6(9):47-48.

[4]覃丽君,王宏伟,胡秀芬,等.静脉注射不同剂量丙种球蛋白治疗川崎病的临床研究[J].中华儿科杂志,2006,44(12):891-895.

[5]胡景伟,周忠蜀,李爱莉,等.川崎病并发冠状动脉病变的超声心动图表现的动态观察[J].国际儿科学杂志,2010,37(4):342-344.

[6]杨金红.静脉滴注丙种球蛋白联合口服阿司匹林治疗川崎病的临床研究[J].中国医药指南,2011,9(20):137.

[7]华琦,沙红.川崎病患儿心血管损害研究现状[J].现代中西医结合杂志,2011,20(32):4167-4169.

[8]万宏,李雪迎,杜军保.静脉注射丙种球蛋白无反应型川崎病药物治疗 Meta 分析[J].中国实用儿科杂志,2010,25(7):551-556.