教书比天大

王淦生

近日读到一篇题为“教书比天大”的博文,讲的是在耶鲁大学,即使连续遭受几场规模惊人的特大风雪,学校出于安全考虑,请教授们相机行事,教授们却依然坚持给学生开课。耶鲁建校300多年,从未发生过教授因气候恶劣而随意停课甚至调课的现象,否则,会被同事们看做“unprofessional”(不专业、不敬业)——这在耶鲁是一句很重的批评用语。写这篇博文的耶鲁大学高级讲师苏炜先生说:“重视课堂教学,对教书有一种几近宗教式的崇敬,这是我在耶鲁任教十几年来所深深感受到的耶鲁精神之一。”

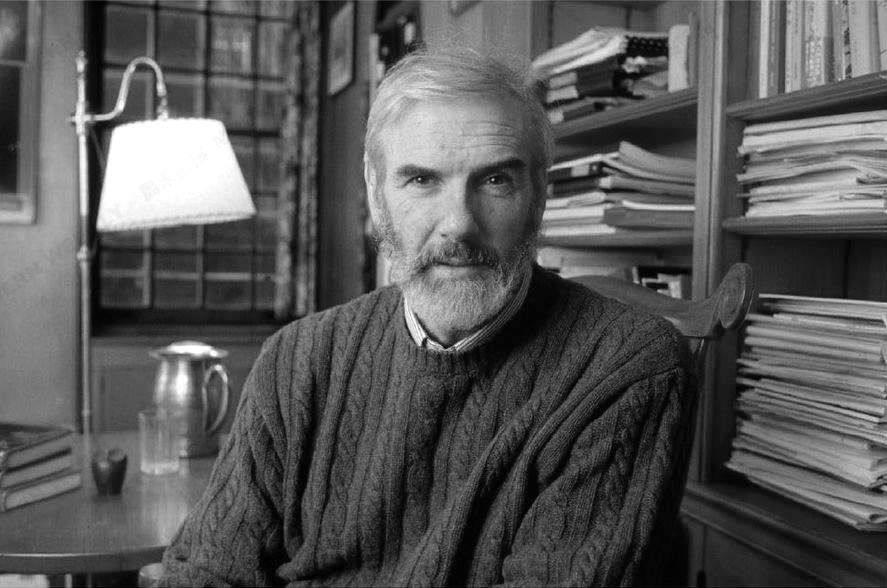

苏炜在文中还叙述了另一件事:某年京城某顶尖大学国学院成立,邀请耶鲁大学著名史学家史景迁,被婉拒,遂将接待规格大幅度提高,并委托苏炜带一纸高规格的邀请函为之说项。史景迁看完信就笑了,说:“谢谢他们的诚意和超常待遇。”却向苏炜正色道:“你在耶鲁教了这么多年书,难道不知道学期中间任课教师绝对不可以丢下学生去参与任何课程以外的活动吗?”结果苏炜被闹了个大红脸,很不好意思。苏炜回忆道:“耶鲁校长”这一崇高位置,多年前校董事会曾一致推举史景迁出任,史却拒不接受。他说:“我适合教书、做学术研究,不适合做行政管理。”今天,成就卓著的史景迁已从教授岗位上退休。在职期间,除了“教授”,他只兼任过“历史系和东亚研究中心主任”这一与学术有关的职衔。

感想之一:在耶鲁,无论客观因素(如气候恶劣)还是主观因素(如教授事务),都无法撼动一张小小的课程表。这在有着30年从教经历的我看来,几乎是一则不折不扣的教育神话。看看国内的大中小学,课程、课务的安排可以机动灵活得如同当年的游击战一般。中小学生可以被随意停下课来充任欢迎外宾到访或领导视察的鲜花队、鼓乐队成员;大学生可以停课充当领导的舞伴、明星的保镖;学校教师可以随意抽调,教师中有个一官半职或一技之长的常年在外“出差”“走穴”,课务由他人轮流代上。记得一位在基础教育界出尽风头的某“教改专家”的“教改事迹”中,有一条便是他每学期有两个多月时间在外“传经送宝”,他所带的班级亦无人代课,可最终考试却依然稳居前列。原因是这位教改专家在接班之初就为学生训练好了一套行之有效的自学方法,这使得他“在与不在一个样”——学生如同调试好了的机器,可以毫无偏差地在预先设定好的程序下运行——这是我亲耳聆听到的经验介绍。今天再想想,更觉出一种荒唐:难道耶鲁的那些站在国际学术界最顶端的专家教授,就不会事先也对学生们来一个“程序设定”,免得要在漫天风雪中想方设法赶到学校上课?如果一个学期真的有两个月时间学生连老师的面都见不着,整天就在那儿看书,作业只是对对答案,那他们是在接受一种真正的教育吗?

感想之二:校董事会曾一致推举某人出任大学校长而遭拒,这在我所在的环境亦近乎天方夜谭。国内拒绝接受行政职务而以科研为乐的事我也听说过,可那已经是民国时候的事了——主人公叫李方桂。1940年,当时的中央研究院拟设立一个民族研究所,并欲请史语所里有“非汉语语言学之父”美誉的李方桂先生执掌。史语所所长傅斯年出面力邀,岂知李方桂坚辞不就,最后实在不耐烦了,便对傅斯年说:“我认为,研究人员是一等人才,教学人员是二等人才,当所长做官的是三等人才。”可见一顶乌纱在一位真正的知识分子(中外皆然)心目中的分量之轻。反观今天的大学校园和学术界,已很有些“人心不古”的意思了——早些时候在深圳上演的40余名教授竞聘一个处长位子的活剧就颇让人作如斯感。这帮“争处”大军何以放着“一等”“二等”人才不当,而要争做“三等”人才?其动机、心理无须我再赘言。我觉得如果条件许可的话,还是尽量让这样的人各得其所,否则身在曹营心在汉,他们能担当好科学研究、教书育人之任吗?也难怪耶鲁可以在世界高教界独领风骚,而我们只能在“争办世界一流大学”的道路上苦苦前行了。

(王杰摘自《雜文月刊》2012年4月上)