华北农牧交错带外来植物入侵特征分析

陈 超,黄 顶,王 堃,于井瑞,曲永全

(1.中国农业大学 动物科技学院,北京 100193;2.河北沽源草地生态系统国家野外科学观测站,河北 沽源 076550;3.内蒙古自治区敖汉旗草原工作站,内蒙古 敖汉旗 024300)

北方农牧交错带作为一种相对独立的地域类型,既具有农区又具有牧区的特点,是我国农牧交错带的重要组成部分[1]。该地区是典型的生态脆弱区,同时也是我国水土流失、土地荒漠化、草地退化等问题最集中、最明显的地区,在我国生态安全方面具有重要地位[2,3]。

近年来,随着经济的发展和国际交流的频繁,外来物种的入侵已经成为当今世界最为棘手的3大环境难题之一[4]。外来物种一旦入侵成功,不仅会导致生态系统组成和结构的变化,影响入侵地的生物多样性,改变入侵地的生态性质和功能;也会给社会造成严重的经济损失,威胁着当地乃至全球的生态环境和经济发展[5,6]。在我国,外来物种的入侵已经给农业生产和生态环境带来巨大影响和严重的经济损失。

在我国北方农牧交错带,不合理的放牧制度带来过度放牧,片面追求经济效益导致盲目开垦草地和乱采乱挖[7,8],草原旅游的兴起和道路设施的修建等不可避免地给草原区带来严重的人为干扰[3,9,10]。这些活动对草原区土地和原有植被造成严重破坏的同时,由于交通运输工具的携带作用,给外来物种的入侵也带来可能[11]。因此,积极开展农牧交错带外来入侵物种的调查研究,对促进农牧交错带生态保护、社会经济持续发展和保障国家生态安全具有重要意义。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域概况

北方农牧交错带地处半湿润大陆性季风气候向干旱典型大陆性气候过渡地区。年均气温2~8℃,年均降水量300~450mm,蒸发量达2 000~2 500mm。海拔50~4 200m,土壤从东到西依次为黑钙土、褐土、黑垆土和灰钙土,其间大量分布有风沙土、盐碱土和灌淤土等隐域性土壤[2]。植物的生长期为4~9月,无霜期120d。北方农牧交错带的分布大致以400mm等雨线为中线,分别向两侧扩展到250mm和550mm等雨线,降水变率15%~30%、干燥度1.0~2.0,大致走向:北起大兴安岭的呼伦贝尔市,向南至内蒙古通辽市和赤峰市,再沿长城经河北北部、山西北部和内蒙古中南部沿西南延伸,直至陕西北部、甘肃东部和宁夏南部的交接地带。整个北方农牧交错带呈带状分布,其中最为核心的区域是黄土高原北部和内蒙古高原东南边缘[1,12]。此次的调查区域即为内蒙古高原东南部和华北平原北部的交接地带,经河北省张家口市到内蒙古自治区通辽市的带状区域。

1.2 研究方法

采用文献调研,专家咨询和实地考察相结合的方式,对华北农牧交错带外来入侵植物种类以及分布的生境类型进行调查和记录。

1.2.1 样带的布设 为探讨北方农牧交错带外来植物的入侵状况,采用了样带调查法。根据地势和海拔以及植被特征的异同,设3条样带。在样带涉及的每个旗县,对该旗县农区的农田、农田和草地的接壤地带以及撂荒地,牧区的草地,城市居民点和城市绿化地带,交通干道两侧,以及受到人为干扰的林地和沙地进行外来入侵植物种类和生境的调查。

调查区域包括从内蒙古自治区的通辽市跨度到河北省的张家口市。第1条样带:经张家口市的康宝县-张北县-沽源县-承德市的丰宁县;第2条样带:经由内蒙古自治区锡林浩特盟的太仆寺旗-正蓝旗-多伦-河北承德木兰围场;第3条样带:从内蒙古自治区赤峰市-敖汉旗-奈曼旗-通辽市。

1.2.2 生境类型的调查 参照相关文献[6,13],将已有外来入侵植物分布和建植的生境划分为10种类型:1)农田,2)农田和草地边缘,3)道路旁,4)撂荒地,5)庭院村旁,6)城市绿地,7)园圃,8)天然草地,9)山坡地,10)沙地。其中,农田包括不同种植年限和不同作物的农田,天然草地为不同放牧程度的草地。

1.3 数据处理

数据统计采用Microsoft Word;外来植物生活型和原产地以及外来入侵植物与生境类型关系的数据分析和绘图采用Microsoft Excel。

2 结果与分析

2.1 外来入侵植物种类组成

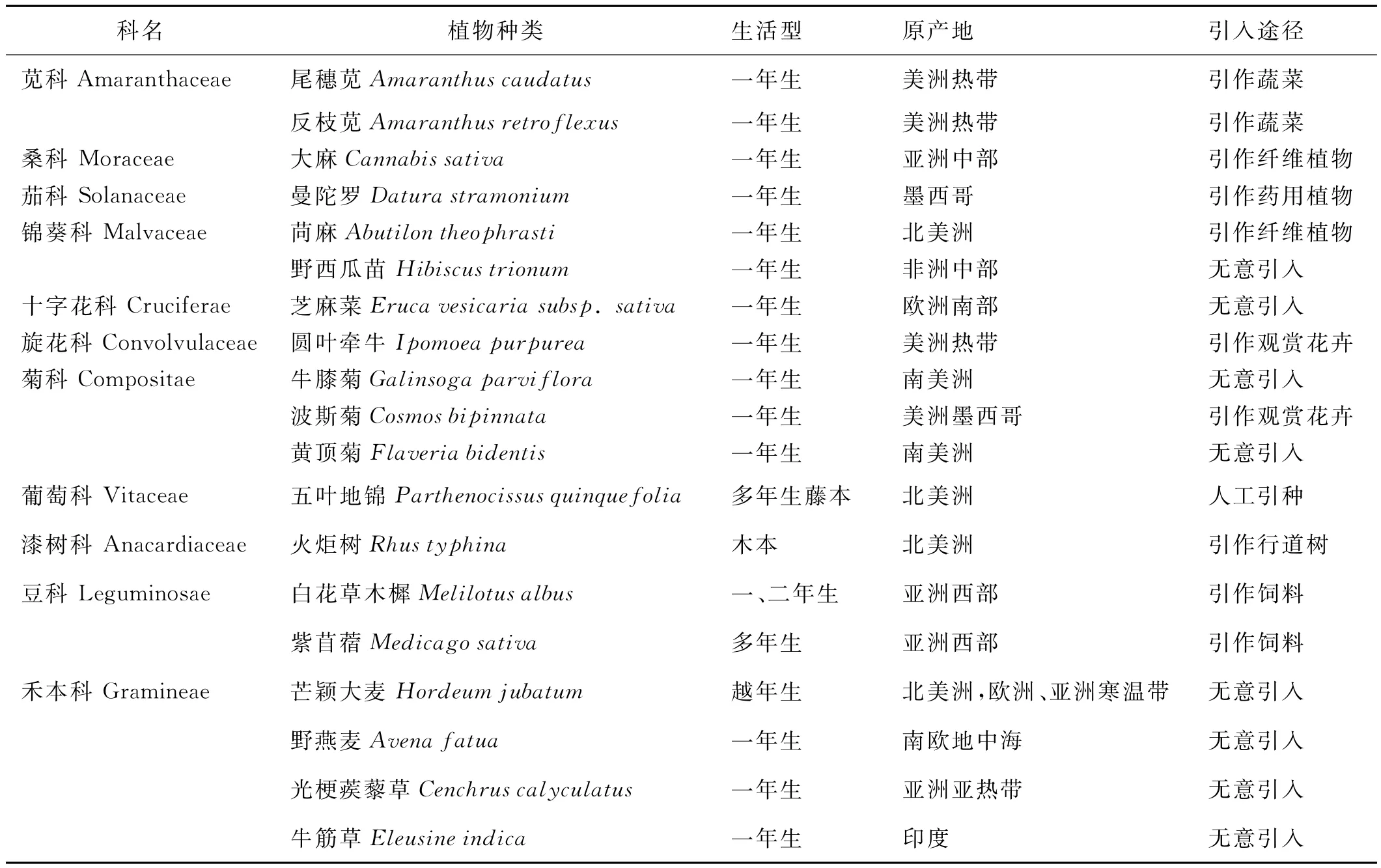

通过野外调查和相关资料的整理[14-20],我们确定了华北农牧交错带现有19种外来入侵植物,隶属于11科18属(表1)。

表1 华北农牧交错带外来入侵植物目录Table 1 list of alien invasive plants in agro-pastoral ecotone of Huabei region

2.2 外来入侵植物的科属特征

禾本科和菊科两大科的外来植物种类最多,分别为4种和3种,占总数的21.05%和15.79%。其次是豆科、苋科和锦葵科,各有2种外来植物,占总数的10.53%。而桑科、旋花科、十字花科、茄科、葡萄科以及漆树科只有1种外来植物,各占总数的5.26%。

2.3 外来入侵植物的生活型

通过分析表明,华北农牧交错带地区一、二年生的外来入侵植物种类共16种,占总数的84.21%。其次是多年生草本以及木本(包括木质藤本)植物,其所占比例较小,分别为5.26%,10.53%。结果表明,一、二年生植物种类占绝大多数,而多年生以及木本的植物种类相对较少(图1)。

图1 华北农牧交错带外来入侵植物生活型分析Fig.1 Life style of alien invasive plants in agro-pastoral ecotone of Huabei region

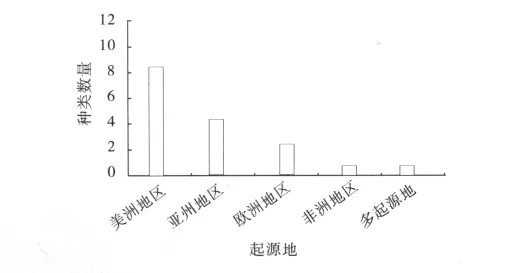

2.4 外来入侵植物的原产地以及引入途径

原产地为美洲(包括北美洲、美洲热带和南美洲)的植物种类最多,占总数的52.63%。其中北美洲为21.05%(包括1种有多原产地的芒麦草植物),美洲热带为26.32%,南美洲为10.53%(图2)。亚洲地区以及欧洲地区的外来植物种类相对较少,各占21.05%和10.53%;原产地是非洲和印度的外来入侵植物种类最少,仅占5.26%。

图2 华北农牧交错带外来入侵植物原产地分析Fig.2 Origin of alien invasive plants in agro-pastoral ecotone of Huabei region

在引入途径方面:人为有意引入占主要部分,为63.16%(包括引作蔬菜、饲料、观赏花卉、纤维以及药用植物等)。其次是无意引入,占36.84%。因此,在引种方面应特别注意携带引入的植物种类。

2.5 外来植物入侵危害状况

相比较沙地、天然草地和山坡地,道路两旁、庭院村旁、撂荒地和农田以及农田草地边界等人为干扰强烈的地方所受到的危害程度更为严重(图3)。在植物种类上,危害比较严重的是禾本科的光梗蒺藜草,其分布已经遍及内蒙古自治区的多个旗县和市区。例如通辽市的科尔沁区、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左右旗和赤峰市的敖汉旗等地。此外,豆科的白香草木樨分布也比较广泛,主要分布在道路两旁、农田以及农田和草地边界,在居民区常和黄花草木樨大量混生,天然草地也偶见有分布。此外,禾本科的野燕麦对农田作物的危害严重,常大面积侵占农田造成危害。

图3 外来入侵植物与生境类型关系分析Fig.3 Habit selection of alien invasive plants

3 讨论

一个物种从进入新的生态系统到最后的入侵成功需要经历很多过程,入侵植物本身的特性和被入侵生境的特点是非常重要的影响因素[21]。通过分析华北农牧交错带外来植物的生物学特性以及目前的分布和危害状况,可以为植物入侵的防控提供相关依据和参考。

3.1 外来植物种类和科属特征

确定了华北农牧交错带现有19种外来入侵植物。在相邻地区的研究报道中,内蒙古自治区有22种外来入侵植物[15],河北省有63种外来入侵植物[14]。这说明在气候类型以及生境类型方面,华北农牧交错带可能和内蒙古自治区有更大的相似性,而河北省则包含更多样的气候类型和生境类型。在科属特征方面,与龙茹等[14]、苏亚拉图等[15]的结果是一致的,都是菊科、禾本科、苋科和豆科的外来入侵植物种类最多。另外,该结果和Ewald等[6]对中国外来入侵植物的研究结果也大体一致。不同的是,中国外来入侵植物中十字花科和茄科种类的也较多。这表明在科属特征方面,不同地区会有所不同,这可能跟植物科属本身的分布特性有关。

3.2 生活型特征

在华北农牧交错带地区一、二年生的外来入侵植物种类占比例较大,占总数的84.21%;而多年生和木本(包括木质藤本)植物相对较少,仅占15.79%。据Ewald Weber等[6]的报道,中国的外来入侵植物中,一、二年生和多年生植物种类所占的比例都相对较大,分别为51.5%(包括一年生43.0%,一年生或二年生4.4%以及二年生4.1%)和30.4%。这表明,华北农牧交错带一、二年生入侵植物所占的比例要明显高于全国范围内一、二年生入侵植物所占的比例,这可能跟入侵植物的生活周期以及华北农牧交错带地区的气候条件有关。对于一、二年生植物种类来说,它们可以很快产生大量种子并通过提高遗传多样性来适应复杂的生境;而对于多年生植物种类来说,这个过程可能需要更长时间。此外,该地区年降水稀少且分布不均匀,植物生长期短[2,3],这也在一定程度上影响多年生入侵植物的建植、生长发育和繁殖。

3.3 原产地以及引入途径

此次的调查分析表明:原产地为美洲(包括北美洲、美洲热带和南美洲)的植物种类最多,占总数的52.63%。这说明美洲的植物较能适应中国的生境,美洲来源的植物成为中国入侵植物的可能性更大。该结果和强胜等[22]、万方浩等[23]的研究结果是相一致的。另外,北美和东亚基本处于相同的纬度范围,而且随着中国和美国经济贸易的频繁,未来时期内北美洲来源的植物成为中国入侵植物的可能性也很大。因此,在今后的工作中要特别注意来自美洲大陆的植物种类。

3.4 入侵危害状况

通过对华北农牧交错带外来植物入侵状况分析表明:沙地和天然草地所受到的外来物种的影响较小,而道路两旁、庭院村旁、撂荒地、农田以及农田草地边界等人为干扰强烈的地方所受到的外来物种的危害较为严重。人为的干扰改变了土壤和地上植被的结构,提高资源利用率的同时却降低了入侵种和本地种的竞争。因此,入侵种更容易在受干扰的生境建立种群并扩展。相关的研究也表明,人类活动造成的环境变化是外来物种成功入侵的主要因素,外来物种能够很快地侵入到荒芜或被干扰的生境中[6,24-27]。

整体上来说,目前华北农牧交错带外来植物的入侵危害程度并不太严重。但是,我们看到的不应该只是现在而是将来。一些外来物种成为生态杀手并不是短时期内的事情,他们需要经历传入期、定植期、潜伏期和扩展期等一系列的过程才可能成为入侵种[28]。其入侵成功需要的时间可能是几十年,甚至上百年[26]。目前,华北农牧交错带的一些外来植物种类,例如可以产生大量种子的白香草木樨、种子可随风远距离传播的芒麦草等,都有可能在未来的时期成为危害严重的入侵种。因此,需要认识入侵的机制和入侵成功的原因,防患于未然,在危害出现之前采取适当的措施降低入侵物种所造成的危害。

致谢:

植物标本的鉴定得到中国农业大学生物学院李连方老师的帮助;调查工作得到河北省沽源县草原站、张北县草原站,内蒙古自治区赤峰市敖汉旗草原站和通辽市奈曼旗草原站等地方草原站的大力帮助,在此一并表示感谢!

[1] 韩建国.农牧交错带农牧业可持续发展技术[M].北京:化学工业出版社,2004.

[2] 陈海,赵云龙.中国北方农牧交错带生态-生产示范区划及建设研究[M].北京:中国农业出版社,2005.

[3] 刘洪来,王艺萌,窦潇,等.农牧交错带研究进展[J].生态学报,2009,29(8):4420-4425.

[4] 李占鹏,李东军,王连东.外来有害生物入侵现状及防范对策[J].山东林业科技,2003(4):27-28.

[5] 齐艳红,赵映慧,殷秀琴.中国生物入侵的生态分布[J].生态环境,2004,13(3):414-416.

[6] Ewald W,Shi G S,Bo L.Invasive alien plants in China:diversity and ecological insights[J].Biol Invasions,2008(10):1411-1429.

[7] 李凤霞,张德罡.草地退化指标及恢复措施[J].草原与草坪,2005(1):24-28.

[8] 王宝山,简成功,简成贵.由政策制度失配造成草原大面积退化的回顾与反思[J].草原与草坪,2006(4):66-68.

[9] 徐凤君.内蒙古草地退化原因分析及其恢复治理的科技支撑[J].科学管理研究,2002,20(6):1-6.

[10] 胡自治.草原的生态系统服务:IV.降低服务功能的主要因素和关爱草原的重要意义[J].草原与草坪,2005(3):3-8.

[11] 王明玖,杨茂,张力.草地植物入侵的预防和控制[J].干旱区资源与环境,2007,21(5):126-131.

[12] 孙芳,王堃.中国农牧交错带复合生态经济系统[M].北京:中国农业大学出版社,2009.

[13] 徐海根,强胜,韩正敏,等.中国外来入侵物种的分布与传入路径分析[J].生物多样性,2004,12(6):626-638.

[14] 龙茹,史风玉,孟宪东,等.河北省外来入侵植物的调查分析[J].北方园艺,2008(7):171-173.

[15] 苏亚拉图,金凤,哈斯巴根.内蒙古外来入侵植物的初步研究[J].内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版),2007,36(4):480-483.

[16] 李振宇,解焱.中国外来入侵种[M].北京:中国林业出版社,2002.

[17] 陈守良.中国植物志:10卷(1)[M].北京:科学出版社,1990:64-66,376-378.

[18] 林镕.中国植物志:75卷[M].北京:科学出版社,1979:368-370,384-386.

[19] 孔宪武,简焯坡.中国植物志:25卷(2)[M].北京:科学出版社,1979:206-209.

[20] 吴征镒.中国植物志64卷(1)[M].北京:科学出版社,1979:104-105.

[21] 曾北危.生物入侵[M].北京:化学工业出版社,2004.

[22] 强胜,曹学章.中国异域杂草的考察与分析[J].植物资源与环境学报,2000,9(4):34-38.

[23] 万方浩,邓小波,郭建英.重要农林外来入侵物种的生物学与控制[M].北京:科学出版社,2005.

[24] 王芳,王瑞江,庄平弟,等.广东外来入侵植物现状和防治策略[J].生态学杂志,2009,28(10):2088-2093.

[25] Inderjit.Plant invasions:Habitat invasibility and dominance of invasive plant Species[J].Plant and Soil,2005,277:1-5.

[26] 万方浩,郭建英,张峰.中国生物入侵研究[M].北京:科学出版社,2009.

[27] Elton C S.The Ecology of Invasions by Animals and Plants[M].Methuen,London,1958.

[28] 徐承远,张文驹,卢宝荣,等.生物入侵机制研究进展[J].生物多样性,2001,9(4):430-438.