笔精艺妙写人生

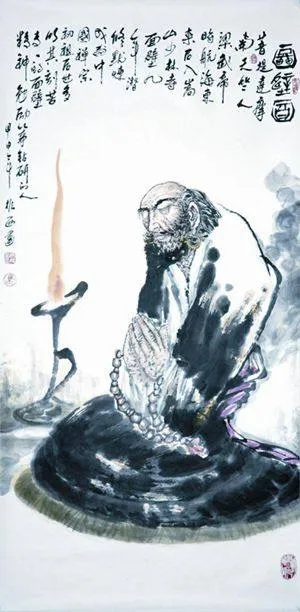

偶然机会,见到一幅国画《达摩面壁》。

画面上,达摩祖师闭目合掌静坐,表情刚毅,高额深目,大鼻子、串脸胡,洋面孔却不显生硬,和善可亲,透出佛的神圣,那份专注,像悟道,像冥想。身边,一苗红色火焰在黝黑灯盏上摇曳,画面立即明朗了许多,也感到达摩的信念之火燃烧得多么炙热,那燃烧的灯芯仿佛就是他的躯体,燃烧汲取的桐油,分明就是古朴的高脚灯盏里的中国古老文明,以及与之融合的佛学精髓。我当时就感动了,却没有叫出声来,是源于达摩的那种不经意中的专注和深沉。这种专注和深沉正是我所需要的,也是这个浮躁的,物欲横流的世界稀缺的意境。因此,我立即噤声,查看落款,记下作者的名字:马振西。

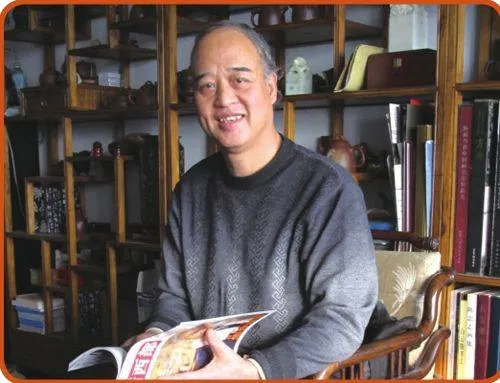

后来缘于工作之便见到了马振西先生本人,谦和、沉静,目光炯炯,与你对视,仿佛可以透视心灵。和人谈话的时候话不是很多,只是倾听,你问的时候含笑简单的答复一下,然后又回归自我的沉静自在中。感觉到他有达摩面壁的精神,不浮躁,不放浪,很实在的样子。后来才知道马振西先生师出名门,中国当代画坛大师刘文西的学生。他1976年毕业于西安美术学院油画专业,曾师承武德祖、刘文西、陈忠志等名贤大家学习人物画。中国美术家协会会员、国家一级美术师,陕西省文史馆研究员、陕西省壁画研究、秦汉绘画研究专家,教授,诸多文化艺术顾问等。这些艺术标签,像将军的勋章一样,标志一种功绩和成就,佐证马振西的艺术人生。

师承名贤写丹青

上个世纪七八十年代,马振西先生牢记刘文西先生对他的指导:“一个画家要有自己的生活基础,深厚的生活基础,画家如果脱离了生活,好比人失去了营养,他的画也就缺乏光彩。”一头扎进中国的文化圣地—敦煌莫高窟,进行绘画临摹,吸吮公元4-16世纪这一历史时期的北魏、西魏、北周、隋唐五代、宋、西夏、元等十个朝代先祖的艺术营养。他在敦煌深入生活了4年多,在那里临摹了300多幅壁画。也正是这种执着和刻苦求索,才使得他的绘画创作在艺术上达到了一个相当高的境界。著名书画大师李可染先生称他的画作“气宇轩宏杰作惊天。” 石鲁先生看了他的作品,给他留下了“笔精意妙”的题字。

马振西先生深谙刘文西老师朴实而精妙的教诲,从性灵深处去发现去思考,为他的创作奠定了基础,坚持走长安画派的传统之路并有自己的个人领悟加上在校上学期间,他的聪慧、他的悟性,以及他对绘画艺术的执着追求,就曾受到刘文西的赏识。后来,即在30多年后的2006年,刘文西是这样来评价他的学生的:“他聪颖的悟性、温和谦让的性格使他博采众长,吸取了众多老师的风格和艺术营养,使他在人物画创作方面达到了独特的艺术造诣。可以说振西的人物画意态生动传神,技法精湛颇有厚味,画面的人物传神。作品能非常好地突出人物的思想艺术特色。”

他创作的人物画除了表现人物的个性特征外,还刻意表现他们身上的真善美,画作深邃而富有意境。他创作的领袖人物画《重托》、《叶剑英》、《关怀》、《同根》等,不仅把领袖人物的精神世界刻画的入木三分,也生动地表现了当今社会的变迁,大气而开阔。同时“礼佛图”、“卖炭翁”、“关云长”,大型壁画“丝绸之路”,连环画“沙乡驼铃”,“十八罗汉”,“小白象遇难记”,“陈华成血染吴淞口”等美术作品并出版发行,他创作的佛像和古代英雄人物画作,把佛家的善和英雄的勇都表现得淋漓尽致,读后给人以高雅脱俗之感。

情雅才高气自华

艺术与其它意识形态的区别在于它的审美价值,这是它最主要、最基本的特征。艺术家通过艺术创作来表现和传达自己的审美感受和审美理想,欣赏者通过艺术欣赏来获得美感,并满足自己的审美需要。除审美价值外,艺术还具有其它社会功能,如认识功能,教育和陶冶功能,娱乐功能等。其中艺术的社会功能是人们通过艺术作品而认识自然、认识社会、认识历史、了解人生,它不同于科学的认识功能。

马振西先生始终遵循这个原则,在他的作品中,真实、亲切、感人是“马氏人物画”另一大特色。首先,马振西先生的人物画作品在继承传统的同时,把西方绘画的绘画思想、绘画方法进行整合处理,构建了全新的表现形式,在对人物造型的描绘上注重解剖、透视等科学方法的运用,使得画家对人物的形、画面构成的形以及笔墨语言的形,融会贯通,近而三形合一,完全取代了传统绘画中尚意、尚神,而忽略了客观形态的描绘方式,大大弥补了传统人物画中人物塑造的贫乏与不足,将中国画人物的精、气、神给予充分的展示。画家巧妙地将虚实、纵横、繁复、穿插等对比手法运用其中,使得画面更具厚重与视觉张力。对于道具的运用,不光点明了画面人物的身份,还增添了画面的气氛。

例如他的作品《秦之声》就是取材于关中人娱乐的片段,这一老一少,一唱一和,动静相宜,在略带焦涩的线条的勾勒下,皴擦点染烘托出了关中人雄浑、豪迈的粗犷气质和关中人乐观向上的人生态度。琴声悠扬,吼出八百里秦川的沧桑哀乐,有声有色地汇聚出画家作为关中人不变的人文情怀。又如《乐神图》整幅作品清新雅致,运用浪漫主义手法表达出作者天人合一的儒道思想,他把衣纹用粗犷的线条浓重地勾勒,但一点不失那种轻盈与飘逸,恰恰相反,更加衬托了人物肌肤的质感。背景中“佛”的形象慈祥而端庄,加之对道具的运用,大大拉近了神与人的距离,让观者在聆听萧弦之音的同时去体悟和谐所带给人的玄机与奥妙。

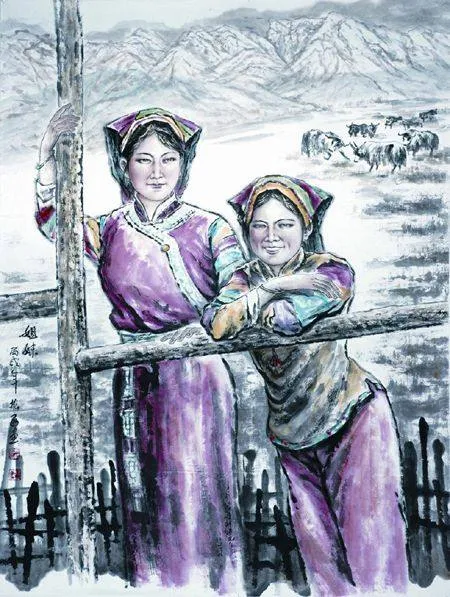

还有作品《姐妹》《高原》《老碗会》表现身穿红衣的姐妹俩,她们质朴的青春,像高原的花朵一样艳丽,她们的希望像身后的牛羊一样自由;而另一幅描绘青藏高原的老少俩,分明是一种比照。脸上长着两朵红晕的少女抱着羊羔,就是抱着美好的梦想,老人站在少女身后,好像一种呵护,也像历史经过。用高峻的雪山做背景,显得格外厚重,既展现了高原人的善良,又展示了他们的坚韧和力量。《老碗会》分明是关中生活的写真,是那个特殊的饥馑年代特有的民俗,画面上,老少五口,大碗吃饭,既豪放,又热闹,有满足,有忧虑,画家干脆在旁边题诗,直抒胸臆,和画面一样酣畅淋漓。马振西先生并不是生活在象牙塔里,他同样经历了时代的风雨,所以,他的作品就有人民,就反映他们的苦乐。

铁木尔·达瓦买提副委员长与马振西

塞舌尔驻华大使菲利浦·勒加尔先生(左一)观看马振西画作后与马振西、陕西省美术家协会党组书记吕俊涛(右二)、新西部杂志社首席舆情观察员王跃文(右一)交谈

心怀丘壑蕴雅逸

从艺40多年来的马振西先生的艺术创作总会让观者浮想联翩,使人的灵魂在不经意间得到洗礼。马振西先生正处于艺术创作的黄金时期,他始终以平静和纯洁的心态面对现代的社会生活,探寻自己的艺术道路上一路坦途,为观众创作出更加完美的心灵良剂。马振西先生牢记前辈“源于生活高于生活”的教诲,并不断的外出在全国各地写生丰富自己的学识修养。

在当代中国画近十年来正朝着审美个性化为特色的现代

艺术发展升华,画家都想用自己有个性的“笔墨”语言来表达自己的艺术世界。他深深地感到一个风格独特“笔墨”语言的形成,凝聚着画家毕生的追求与探索,每个画家都要遇到继承并创新的难题,因而要下最大的力气,用最大的功夫去攻克。他借鉴前辈师长“笔墨”基础,创作出许多题材的人物肖像类作品并被多家美术馆收藏。这是美术界对马振西的肯定。同时也体现他心灵感应中跳荡着生命力的意象,捕捉转瞬即逝的感觉与神韵,加之以他个人的勤奋努力才使他的画,有动、有情、有境、有画外之象、纸外之声。

马振西先生的现代人物系列作品“婆媳观灯”,参加1979年全国“两庆”美展并获奖,在《人民日报》上发表。1991年应邀新加坡东南亚一带举办画展。1992年获英国颁发“ 世界文化名人”称号,大唐遗风系列作品“乐神”1995年参加中国体育书画大展获优秀奖后,又被国家体委选为国礼赠送国际奥委会收藏。禅佛系列作品“达摩面壁图”、“李太白吟诗图”、“道济”各有特色先后发表。世纪新作“钟馗引福系列”组画借鉴传统,与时俱进,求变创新赋予了新的内涵,使这一作品更加升华,艺术的追求是执著的。

他在艺术道路上的不懈追求,体现了他人格上的鲜明个性,他从来不盲从追风,去草率地作一些应景俗品,而是按照自己对艺术的理解认真扎实地去创作,他常常感叹自己离许多前辈大师的要求有很大差距。从他谦逊的态度中,我们可以看出,马振西在未来的岁月中,一定会创作出无愧于这个大美术时代的艺术作品。

马振西,1976年毕业于西安美术学院油画系,师承武德祖、刘文西。从事人物画的研究。现为中国美术家协会会员、国家一级美术师、陕西省社科院研究员、陕西省文史馆研究员、陕西省壁画研究会理事、陕西省秦汉绘画研究院院长、甘肃润通实业投资集团有限公司艺术顾问。

“他聪颖的悟性、温和谦让的性格 使他博采众长,吸取了众多老师的风格和艺术营养,使他在人物画创作方面达到了独特的艺术造诣。可以说他的人物画意态生动传神,技法精湛颇有厚味,画面的人物传神。作品能非常好地突出人物的思想艺术特色。”这是中国当代画坛大师刘文西对他的评价。