“西安798”向左 向右

被民间俗称“西安798”的西安纺织城艺术产业园区,坐落于西安东郊纺织城纺西街238号院内的一片前苏联样式的老工业建筑群内,这里曾经是辉煌的西北第一印染厂(唐华一印厂)。

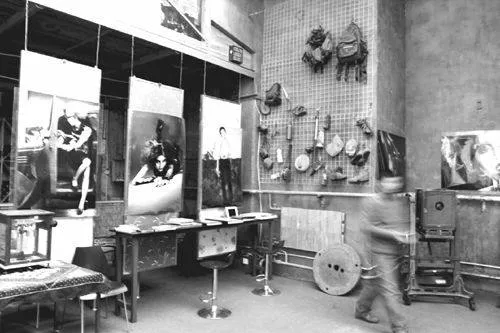

艺术区 向左向右

2007年6月25日,随着“首届西安当代艺术文献展”在这里拉开帷幕,西安纺织城艺术区(创意产业园)正式对外开放,当时入驻园区的创意机构包括西安么艺术中心、西安塑造中心、豌豆摄影工作室、和风艺术空间等设计师工作室和近百名艺术家。

艺术区开张后,曾引发西安市委、市政府、艺术界、媒体以及社会各界的广泛关注,一时被赞誉为西安重要的“文化里程碑”、城市时尚生活的创新型园区和西安的艺术地标。

然而,仅仅不足一年,一度被盛赞为艺术家与国企的良性互动、市场双赢的局面,就被无情地击得支离破碎;衰败的老工业园区,因艺术家们的介入而冀望焕发二次青春的梦想,也被笃定为“文人带兵,纸上打飞机”的谶语,入驻的不少艺术家有种仰天吐痰,自食其辱的感觉。

如今的艺术区内大多入驻机构,或关门人走麦城,或部分变为艺术家们的驻地工作室。步入艺术区,给人的第一印象是颓败、消弭,门可罗雀。

在这里,曾经的5个X“XCOMA(西安么艺术中心)、XFORM(西安么塑造中心)、XHOOL(西安么教学中心)、XOTEL(西安么旅站)、XMART(西安么集市)”运营理念现已名存实亡,致使这一五脏身首异处,呈现令人唏嘘的败落景象。

据了解,不少前期的“拓荒者”已纷纷离去,在此我们不便细数他们的名字。艺术区如此之快的败落速度,非一言两语道得清楚,它存在着来自深层的体制和机制制肘,绝非艺术家们的一腔热血就能化腐朽为神奇的。

没办法 苦苦坚持

今天的艺术区里,热闹的场面已烟消云散,几户入驻机构懒散地亮着招牌。“摩品影画坊”的主人赵成林,今年26岁,入驻艺术区一年多,租住面积170平方米,每月租金2000元。

“2000元租金我觉得还行,目前还能包住。”赵成林告诉记者,“问题是这里离闹市区远,周围企业都纷纷倒闭,人气不行,缺少消费能力。我们主要靠婚庆公司来支撑,几家婚庆公司帮我们揽活,我们组织拍摄。我们5个趣味相投的兄弟姐妹,比较喜欢玩这个,高兴就行,不图大富大贵。”

但赵成林也坦诚,他们也很矛盾,艺术区看来短期内很难刺激起人气来,也想过要朝城里活动,但城里的房租和面积无法与这里同日而语。面积小,拍摄施展不开,面积大,租金难以承受。“最要命的是,听说这里要拆,我们几十万的装修不是打了水漂吗?”不知是赵成林道听途说,还是真有此事,采访中记者不止一次听说这个传闻。但有相关专家坦言:目前的纺织城地区,由于缺乏前期规划,使得该文化区的发展面临着“二次”改造的任务。

与赵成林小打小闹不同,“和风艺术空间”的主人荣元章,在艺术区成立的第二年,就出手拿下了1000平方米的老厂房,现在每年仅房租一项就要12万元,并投巨资装修了工作室。荣元章以广告摄影和拍摄专题片为主业,看得出如今的他也是步履维艰,有种苦苦硬撑的味道。

“要不是这里的环境和氛围投我的脾性,我怕自己也坚持不了这么久。虽然这些年来这里日渐衰落,我是亲眼目睹的,可以说每搬走一家,对我的心灵都是一次沉重的打击。”荣元章向记者坦言,“没办法,苦苦坚持,但我对未来还是抱有信心的(笑),任何事到了最坏的时候,或许就是转机的开始吧?”

在荣元章对面的一间100多平方米的工作室里,记者见到了陕西知名的女画家李琼。李琼目前任职于《东方商旅》杂志社,1986年毕业于西安美院油画系,她自小丧失父母,“命途多舛”是她对自己的写照。

“艺术区刚成立时,我就来此下了订金。但当时太乱,我便退了订金在城里开了一家画廊。”李琼向记者叙述说,“去年初从国外办画展回来,觉着必须有一个能甩开臂膀作画的空间,加上近期还要参加几个国际性画展,需要赶制一批作品,所以去年6月,我才再次来这里高价转让下这个工作室。”

对李琼而言,这里只是个能让她潜心作画的空间。但为了支撑租金等费用,她迫不得已画一些应景的画作卖钱,并接受了几名学画的儿童。“在我这里学画,中午还要给孩子们和自己做饭吃(笑)。每天只有下午4点之后,才是我真正搞创作的时间。我现在基本每天从下午一直画到后半夜,有时太晚了,就睡在画室不回家了。”

在艺术区采访中,现存的艺术家们对艺术区目前的现状颇有微词,普遍认为问题根结在于政府的扶持力度和宣传力度不够,“他们只做了个秀,却没有实质性的工作。加之艺术区内缺乏艺术品代理,价格和数量也都无法达到理想的状况,这就使得一切变成目前这种自生自灭的状态”。

记者手记

西安纺织城艺术区向左还是向右?它的出路在哪里?这是采访中难以回避的问题所在。

筑巢引凤,还是刀下见菜?受访者普遍存在这样的疑问。

在沐浴文化产业发展的春风里,文化创意产业园区,理应成为产业集约发展和集群建设的“孵化器”,它是文化产业的重要载体。

5年来,在废弃的旧厂房内实践功能性的改变,看来并不顺利。艺术区内的艺术家们大多处于单打独斗的状态,他们无助,辗转反侧,抑或拂袖而去。

艺术要成为老旧企业和城市再生的经济杠杆,看来绝非纸上谈兵那么简单。我们可以毫不夸张地说,纺织城艺术区已经到了最危险的时刻。

是的,任何产业都无法完全复制,北京798、上海1933不可能与西安的艺术区划等号。但有一点可以肯定,兴旺发达离不开人才的聚集,当今世界,谁拥有最丰富、最优秀的人才资源,谁就能以最大的优势在竞争中胜出。

而留住人才,这才是今天的政府和企业该做的事。