柴云振:“烈士”今年八十五

上世纪80年代初,邓小平、秦基伟指示:“尽快派人寻找柴云振。只要柴云振在这个世界上,哪怕是大海里捞针,我们也要把他捞起来!”

随后,《四川日报》在醒目位置刊发了一条寻找柴云振的“寻人启事”。

柴云振是谁?为何邓小平要找他?自上世纪80年代至今30年已经过去,这个人还健在吗?冬日的一天,本刊记者带着诸多疑问,踏上了前往四川的寻访之路。

岳池城里有英雄

其实,30年前《四川日报》的那条“寻人启事”发布不久,柴云振就真的在茫茫人海中被“捞”了出来。当时的新闻大概是这样描述的:一位失踪了30多年的志愿军一级战斗英雄、特等功臣,终于被原部队找到,并佩戴上了早就属于他的英雄勋章。他的名字叫柴云振,原是志愿军十五军四十五师一三四团八连七班班长。

根据资料记载,柴云振的家应是四川广安。经过辗转反复,本刊记者终于在老人家位于广安市岳池县的家中见到了他。

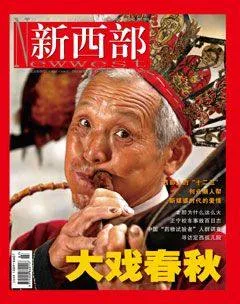

眼前的柴云振老人精神矍铄,思维敏捷,但行动却有些不便。他说,“去年摔坏了胯骨,之前我每天大多数时间都在外面跑,散步锻炼或受邀到各个机关、学校等去演讲。”

老人家自从被找到,就离开了老家岳池县大佛乡,搬进了40公里外的岳池县财政局一套180多平方米的居所。“我是1984年从财政局离休的,1986年买下了这套房子,现在和老伴及小儿子一家人居住。”

柴云振生于1927年10月,原姓曾,至于名字他自己也不知道。“8个月大时我被送给了柴家,一个乡下的小手艺人家。从小吃尽了苦头,那会儿,家家都差不多……”如今柴家已是五世同堂,全家人如果凑齐,“咋也得七八桌人”。

看得出老人家对于自己所获得的社会荣誉十分自豪,客厅的一面墙上,挂满了他所获得的各种奖状、证书和照片。

“目前我最怀念的是战友们,但现在一个都没有了,一个都没了……”采访中,老人不时眼角湿润地侧目望向窗外,喃喃地重复着这句话语。每到此时,房间里便静的可怕,仿佛战争打响前的那一刻死寂。

回忆历史需要勇气,柴云振老人断断续续地将记者引领进他的传奇人生。

两次参加解放军

1943年,16岁的柴云振为了躲避抓壮丁,只身从大佛乡老家逃往重庆。由于身材矮小,他找不到工作,就肩挑担子开始走街串巷叫卖醪糟。“那段时间兵荒马乱,根本谈不上赚钱,只要每天能喂饱自己的肚子就谢天谢地了。”柴云振回忆70年前的事情,好像是刚刚发生一样,连当时用的什么碗筷汤匙,担子前后分装什么家什都还记忆犹新。

但柴云振终究没能逃过被抓壮丁的命运。1947年,他被一个叶姓保长以20担谷子的价格卖给了国民党203师青年军。“由于我没有文化,被安排在203师2旅136团做伙夫。”柴云振说。

1948年,部队开拔到安徽,被解放军打得七零八落,“大家没人管了,四散奔逃。大雪天,冷得心焦,我跟随一帮化了妆的逃兵逃到了湖北省池口,又被203师的收容队抓住了,就继续当伙夫。”

但是,柴云振还是想逃,有一天趁人不注意,带着6个全副武装的士兵跑了。马不停蹄地跑了15公里,他们发现身后根本没有追兵,便大摇大摆地将枪口朝下倒挂着,前往解放军所在地的湖北新市场投诚。

加入解放军后,柴云振被补充到了一个独立旅,还被任命为战斗小组的组长,配了两名战士。

哪料想,不久之后的一场战斗中,柴云振又成了国民党的俘虏,被送往武昌关押。“那里关了1000多人,你根本没法辨别谁是好人谁是坏人,在里面最好的生存法则就是不说话。”

1948年10月,淮海战役打响前夕,柴云振与许多战俘一样,被补充到了国民党军队中。“这是我第二次成为国民党大兵。”柴云振笑着说。

淮海战役打得异常惨烈。“到处都可以看到血肉模糊的累累尸骨,我被困在地堡里,外面有解放军战士喊话。我缴械投降,钻出了地堡。”

经过一段时间的学习教育,柴云振又一次成为一名解放军战士。

淮海战役之后,柴云振被编入解放军四十四师一三六团。1949年4月21日晚,渡江战役打响,因为柴云振熟悉水性,被选为水手。“那天晚上,火光和爆炸把天空都染红了,我们划的船在离岸十几米处时,我扔出一个手榴弹,炸毁了国民党的一个机枪阵地。”柴云振回忆说。

这次战斗中,柴云振的眼角膜被一颗炸弹震裂,被四十五师收容后送到了战地医院疗养了很长一段时间。渡江战役之后,柴云振所在部队划归四野指挥,全体指战员在秦基伟率领下转战华中华南及西南广大地区,消灭在那里负隅顽抗的国民党残余势力。

1949年12月,柴云振加入了中国共产党。

抗美援朝立奇功

1950年10月,柴云振参加中国人民志愿军,赴朝作战。此时的柴云振,担任了志愿军十五军四十五师一三四团八连七班班长。

1951年5月,柴云振所在部队奉命前往朝鲜金化西南三十公里处的江原道芝浦地区朴达峰,担负阻击北上美军的任务。残酷的战斗持续了数天,我军前沿阵地被敌军占领,情况万分危急。

刚从师警卫连抽调到八连七班的柴云振奉营长武尚志之命,率七班前往朴达峰夺回阵地,堵截敌人的增援通道。他们冒着密集的炮火从左右两侧向敌军发起猛攻,战斗中死伤惨烈,最终拿下了两个山头。

“敌指挥所居高临下,猛烈的炮火压的我们抬不起头,阵地上一片火海硝烟,刺鼻的气味让眼睛流泪不止……”60年后的今天,柴云振追忆当时的情景,仿佛战斗仍在继续。

“我作为班长,必须冲在前面。我在3名战友的掩护下,从敌人所在的高地侧面迂迥上去,趁敌不备,打死了美军一名指挥官,然后用冲锋枪向敌指挥所里猛烈狂扫,并把所带的几枚手榴弹全部扔了进去,美军无处招架,纷纷逃离指挥所。子弹打完了,七班的战士就剩我一个了,我孤身一人,和反扑上来的美军黑人团士兵展开了肉搏战。”

柴云振记得,一个黑人大兵个头很高,身体强壮,他们两个人扭打在了一块。“起初我压在他身上,用石头朝他的头上砸,但终究体力不济,很快被他压在了下面。他也摸起石头砸我的头,我拼死抵抗着,想用手指去抓瞎他的眼睛,却无意中抠进了他的嘴巴,右手食指被他硬生生地咬掉了,当时根本不知道疼痛……”

朴达峰战斗中,柴云振获得一级自由独立勋章,他所率七班攻克3个敌占山头,歼敌200余名,摧毁敌军指挥所一个,为志愿军兵团顺利北上赢得了时间,对巩固志愿军阵地起了关键的作用。战斗结束后,彭德怀司令员给十五军军长秦基伟发去感谢电,志愿军总政治部于1952年发布第一号令,授予柴云振特等功臣、一级战斗英雄光荣称号。柴云振所在部队成为英雄部队,柴云振所在八连被评为“特功八连”。

在柴云振之后,志愿军十五军中相继出现了黄继光、邱少云等英雄人物。而柴云振所在的八连,在后来的上甘岭战役中坚守坑道作战34个昼夜,歼灭上千敌军,该连的一面被子弹打穿了381个弹孔的战旗,至今还保存在军事博物馆中。电影《上甘岭》中的那个八连,就是以这个连队为原型的。

但是,柴云振对他所获得的所有荣誉都一无所知,因为朴达峰战斗之后,他就失踪了,生死不明。当时他所获得的诸多军功章,也是由所在部队的领导代领的。

采访中,柴云振老人摘下帽子,让记者摸他坑坑洼洼的头,上面的凹陷达24处。

“当时脑浆都被石块砸出来了,我昏死过去不知有多久,只记得醒来时,已经在国内,在内蒙古包头的一家医院中。”柴云振说,他不知道自己是如何被从战场上送往后方医院的,只是隐隐约约听医院的人说,他是作为危重病人被前线的战地医院用飞机送到包头的。

隐名家乡30年

英雄柴云振就这么毫无迹象地失踪了。

志愿军总部发给柴云振的英雄勋章无人领取,而朝鲜军事博物馆里则挂上了英雄柴云振的“遗像”。1980年,金日成到中国参加抗美援朝30周年纪念活动,他在与邓小平的交谈中又提到了柴云振。当时在座的还有原抗美援朝十五军军长秦基伟。秦基伟说,“柴云振是原志愿军十五军的一名战士,一级战斗英雄,我们现在暂不清楚柴云振的情况,一旦打听到消息,一定及时向金主席报告。”

邓小平听了秦基伟的介绍,当即指示:“尽快派人寻找柴云振。只要柴云振在这个世界上,哪怕是大海里捞针,我们也要把他捞起来!”

“我根本不知道部队上下都在找我,更想象不到邓小平主席和朝鲜的金日成主席也会找我。战死在疆场的战士太多了,许多战友连尸骨都找寻不到,我是为保家卫国而战,觉得自己就是平凡的普通一兵。”柴云振老人说。

柴云振究竟去了哪里?

志愿军回国后,柴云振所在部队一直断断续续地寻找他,但一无所获。十一届三中全会后,解放军总政治部编撰十五军军史,其中的《英雄传记》确定要为柴云振立传。但没人知到他的下落,也不知他的籍贯在哪里?他牺牲了还是健在?惟一的线索,是有人记得他操着四川口音。

原柴云振所在部队首长、国防部长秦基伟指示:“必须千方百计找到柴云振。”

接受任务的解放军39155部队军群联络处处长温铁汉遂即成立寻访小组,时任十五军宣传处处长李天恩奉命展开调查工作。接着,军史组在四川日报、云南日报、贵州日报、人民日报、中国青年报、解放军报等报纸上连续数天刊登了“寻找特等功臣柴云正”的“寻人启事”。

可能是某个环节出了问题,或者是某个人根据发音,将“柴云振”写成了“柴云正”,反正“寻人启事”确实是找“柴云正”,这可能也是“寻人启事”发布后很长时间依然没有收获的一个原因。

其实,柴云振被送回国住院一年后,他就拿着三等乙级残废军人证书,在民政局领取了1000斤大米后复员回家,回到了阔别10年的老家—四川省广安市岳池县大佛乡。回乡后,他先后担任过大队长、乡长、公社党委副书记等职。

此后数十年间,当地人压根不知道他曾是朝鲜战场上赫赫有名的大英雄。“我当时虽然治好了伤,出院了,但身体毕竟残废了,为了不给部队增添麻烦,我决定默默地复员回家。”

说到这里,老人的眼睛又湿润了,“我最怀念的还是战友们,但现在一个都没有了,一个都没了,就我还活着……”

寻找回来的英雄

“记得上世纪80年代初,我的大儿子有一天拿回来一份报纸对我说:爸爸,报上刊登的志愿军寻人启事,是不是在找你啊?我看了后说,应该不是吧,我叫柴云振,报上寻找的是柴云正,应该不是。但儿子坚持让我去问问。这一问,还真是在找我。”

据柴老回忆,当时上级怕搞错了,所以他当年所在部队的多位首长都分别接见了他。“谁谁谁,我一见都能报出他们的名字和当时的职位。他们终于确信就是我。”

找到柴云振的消息,很快在中朝两国传开了。当年的志愿军老首长杨成武、洪学智等都分别接见了柴云振。时任北京军区司令员、原十五军军长秦基伟还特地将柴云振请到自己家中做客,回忆往事,共叙当年。

1985年10月,经中央军委批准,柴云振作为中国人民志愿军战斗英雄代表团的成员,应金日成的邀请前往朝鲜参加中国人民志愿军赴朝作战35周年纪念活动。在访朝期间,金日成特别举行了盛大的授勋仪式,授予杨成武、刘振华、柴云振三人“一级自由独立勋章”,并亲自为他们戴上了勋章。

“我记得金日成当时对我说,好好活着,你是我们中朝友谊的见证。并对我们中方代表说,柴云振还活着,历史就应该改写了,他不是烈士,是活着的英雄。”

访朝期间,柴云振参观了朝鲜军事博物馆和志愿军烈士陵园。在军事博物馆参观时,朝方的翻译指着墙上的一幅素描画像说:这就是朴达峰战役英雄柴云振的“遗像”。翻译告诉柴云振,朝方在当年的朴达峰阵地上还为他埋了一座假坟,立了一块墓碑。

在征得朝方的同意后,柴云振亲手把自己的“遗像”摘了下来,带回了国内。据说该画像如今还保存在军事博物馆内。

提起往事,柴云振老人脸上洋溢着自豪。他说,后来他又去过一次朝鲜,但接见他的已经是接了金日成班的金正日了。

柴云振告诉记者,他被组织找到没几年就退休了,但他一直都没有闲着,因为他一直是县上的政协委员,几十年来先后提交了200多份提案,大多数提案都曾得到中共中央政法领导小组、国家司法部、劳动部、农业部、国家计委、中华全国总工会、四川省计经委、省农牧厅、省卫生厅、省民政厅等单位和部门的书面答复,数十件提案得到落实和解决。

“我虽然已经85岁了,但在还能思考、还能行动的情况下,我还会对社会做些力所能及的事情。”柴云振老人说这番话时显得底气十足,铿锵有力。