首登古将峰

古将峰 (Gojung)位于西尼泊尔和印度交界的Kapthang地区,海拔6310米。第一次有西方人造访是2008年西班牙攀登队,他们把它命名为穆古楚力(Mugu Chuli),称之为“出色的”山峰。2009年,该队再度尝试,可惜依然没有成功。2011年10月,贝豪斯(Berghaus)赞助的登山家米克·福勒(Mick Fowler)与戴夫·特恩布尔(Dave Turnbull)来到了这里。四天攀升三天下降,他们完成了该山峰的首登。

古将峰

我们的目标山峰在当地被叫做古将峰(Gojung),矗立在尼泊尔/西藏边界海拔超过6300米的区域上。

当地土语的尖叫混合着乔尼#8226;拉特克利夫(Jonny Ratcliffe)一声比一声高的狂喊。

“小心点!你们在干吗?菜园里那头黑色的,还有屋子里那头白色的。”

我冲进长势良好的菜园,疯狂地对我的尼泊尔籍的骡子同伴们大喊。当我好不容易费尽力气拽住一头骡子时,另一头却更自在地享受着菜园里人家种得好好的蔬菜。

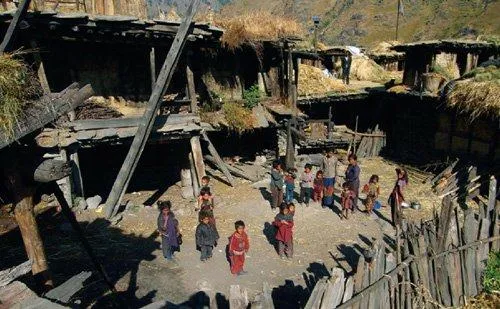

当地村民非常不高兴,情况有点失控,让人嗅到一丝危险的气息。我和乔尼正赶着驮了装备的骡子通过西尼泊尔的穆古(Mugu)地区Mangri的村庄。不是我们想这样干,而是我们雇的赶骡人跑去喝酒了,到处都找不到他们。我们的行程已经被山崩严重拖延,三天过去了,我们大概只走了到大本营十分之一的路。从离开到返回英国我们只有30天的时间,除非我们加快赶着骡子的旅程,否则别说爬了,就是到大本营恐怕都难,要知道这座山我们从2010年就开始惦记了。所以我们只好自己接手了赶骡子的任务。乔尼是个好手,我的表现则很差强人意。

我们的目标山峰在当地被叫做古将峰(Gojung),矗立在尼泊尔与西藏边界海拔超过6300米的区域上。第一次有西方人造访应该是2008年西班牙的攀登队伍。他们把爬过的山命名为穆古楚力(Mugu Chuli),称之为“出色的”山峰,并在2009年再度尝试。可惜他们还是没有成功,同一年一支英国的队伍也来到了这一地区,其中的一员艾德#8226;道格拉斯(Ed Douglas)非常好心地发给我一张照片并说“你可能对爬这个壁有兴趣”。所以,现在,两年之后,我想方设法来到这里,这次我的攀登搭档是戴夫#8226;特恩布尔(Dave Turnbull),另外一组是格莱汉姆#8226;迪斯若瑞(Graham Desroy)和乔尼#8226;拉特克利夫.

可是我们的“努力”收效甚微。古将峰位于遥远的西尼泊尔和印度交界的Kapthang地区。既不可能很快也不可能很容易接近。为了到达这个遥远的地方,我们先是飞到了加德满都,又坐了16个小时的公共汽车到了尼泊尔甘吉(Nepalgunj)再飞到拉拉(Rara)机场。那里的飞行情况有多不稳定呢,我们想乘坐的一架飞机坠毁了,这条航线上惟一的另外一架飞机又坏了——还好不是坠毁了。于是就发生了我们现在赶着毛驴穿行在有山崩危险地带的情况,还得精心计算着我们可以用的到大本营的、非常有限的时间。情绪越来越紧张了。

我们正在穿行的这个世界的样子,很多代人没有发生过变化了。农耕文化占据主体,很少的电力供应,没有任何可见的娱乐设施。随着路线的上升,占主流的宗教从印度教变成了佛教。在穆古最后的聚居地,从这里经由Namja La通道可以到达西藏,尤其吸引我们注意的是一种不寻常的古代的建筑装饰方式,就是房顶用很多木柴来装饰。这么多的木柴肯定大大超过了平日里的生活用量。我们打听了一下,知道了这是一种攀比,不过这种方式对房子的稳定性要求太高了。我们的两个赶骡人一定是精力太旺盛了,竟然还在这里打了一架,腮帮子肿了,手也破了,让我们又耽搁了一些时间。在这段徒步之旅上,我们是惟一的西方人。整个穆古地区完全符合我的期待。这和昆布(Khumbu)熙熙攘攘人潮涌动的情形完全不同。

喜马拉雅地区的探险总是要承受时间紧张的压力,因为我们的假期总是有限的。

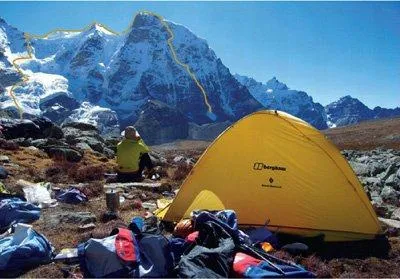

在Kogichwa Khola山谷,连绵的山峰终于映入眼帘,我们这就开始接近了大约4400米的景色秀丽的大本营了。在这一带只有Kochiwala Chuli (6439米)被攀登过,而我们怎么也得承认,古将峰不是这里惟一的漂亮的超过6000米的未登峰。

我们走了七天才到大本营,离预定的骡子返回的时间只剩下12天了。出于对时间紧迫的担心,我和戴夫抓紧时间主动出击去应对高海拔的头痛。适应海拔一直不是我的强项,一般来说到喜马拉雅地区攀登的时候,我会先到达我能忍受的最高的高度,然后停下来休息,一直到认为我们已经可以达到完成主要攀登目标的状态了以后再出发。这次稍微有些不同,是因为古将峰西侧连绵的山峰海拔只有5400米左右。也就是说从我们5100米的营地出发溜达着就能爬上周围的山头,还能欣赏整个Kapthang地区和青藏高原辽阔壮美的景色。我们在5100米适应了三个晚上,然后就断定我们已经适应好了,可以尝试古将了。除去在大本营机动的一天,在骡子来接我们之前只有七天的时间可以用来攀登。再除去离开营地以后第一天在壁上的时间,就只剩下六天时间上下。而六天是我们对攀登这座山峰的最乐观的估计。喔,喜马拉雅地区的探险总是要承受时间紧张的压力,因为我们的假期总是有限的。

吱吱作响的白冰是不能再好的冰况了。呼啸的季候风肯定曾经给我们选择攀登的这条山谷带来大量的降雪,雪堆积在狭窄的谷底,创造了非常完美的攀登条件。戴夫非常享受第一次的喜马拉雅地区攀登之旅,对什么都感到惊奇。路线和书里常写的那种喜马拉雅地区的软雪很不一样。晴朗的天空一直延续到天际线,雪花很小。碰到那种看起来很难的绳距时,我们常改爬更容易的路线来代替,到第二天结束的时候我们差不多爬了壁的一半。我们的速度比计划的稍慢,但是无论如何我们也不能更快了。

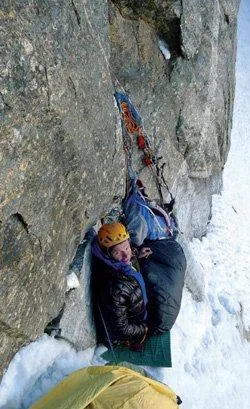

就是在那个位置,我又一次证明了我三十多年的攀登经验还是避免不了犯最低级的错误。我们决定扎营的地方面对着一个均匀的50度的冰坡,还有断断续续吹来的雪花。从我那么多年露营的经验来讲,我应该坚持整理一个能坐的岩脊坐着过夜,用帐篷布来遮挡雪花。但是躺下的愿望太强烈了,所以我就建议缩成一团躺着宿营。戴夫是第一次在这种地形扎营,当然也乐于听从我的建议。我用的睡袋是个新的,所以我就要注意别把拉链拉死,要不就像要窒息似的。晚上雪花越来越大,好多雪花钻进了睡袋,让睡袋上部足足12英寸的地方都湿了。外面是晴天,我却干出了这种事,这让我感觉自己很愚蠢。第二天早上,戴夫的睡袋还是温暖和干燥的,我掩藏住惊讶,灰溜溜地把湿漉漉的睡袋赶紧折起来收好。

在壁上的第三天还是完美的白冰,还是沿着这种壮观的冰壁爬升,最后到了一个和头天晚上非常相似的扎营的地方。下面的冰坡很滑冻得很结实,这次没犹豫,“平了一块岩脊,罩着帐篷坐下”,过了一晚。直到打开睡袋,我才真正意识到昨晚我干了些什么。那天早上我劝自己说,只是睡袋有一点湿了,但是现在我不能不承认整个睡袋都冻上了,尤其是上半段都结成了冰壳。打开睡袋的时候,有咯吱咯吱的冰裂开的声音,我鼓足了勇气,让自己保持住乐观的情绪,然后钻进了睡袋。大多数情况下我不认为坐着宿营是舒服的,但通常我至少能坐下并保持温暖。但这次我甚至不能把自己裹好,并且很快就开始瑟瑟发抖。戴夫蜷缩在一边,用帽子遮住眼睛,戴上耳塞,慢慢打起鼾来。

而我呢,我着实花了一些时间来思考10月下旬夜晚里的寒冷状况,并考虑是否应该刮掉睡袋里面结的冰块再扔出去。这样也许对睡袋不好,不过它确实重了差不多有一公斤,还消耗着我的能量。我打着哆嗦,到了午夜,哆嗦得更厉害了,还在庆幸我贴身的夹克仍能阻止潮湿的侵袭。我抖得太厉害了,心里筹划着如果情况变得更恶劣,我是不是应该把戴夫摇醒,让他注意到我的情况,如果下次露营还是这样的话,就让他同意我和他分享他的一半睡袋。形势就是变成了这个样子,看起来有些愚蠢:一个人幸福地打着鼾熟睡,另一个人在瑟瑟发抖中继续消耗着自己的能量。最后,我决定从睡袋里出来,并打算如果第二天下午阳光好,就把睡袋搭在背包上晾一晾,好让它有希望干。

古将峰宛如喜马拉雅群峰上的皇冠,横切路线的背后,无数座未登峰绵延不绝伸向远方。我从心里面感觉到能在这里攀登是一件多么特别多么幸运的事情。

前一天攀登时我们交流起来有些困难。戴夫的嗓子哑了,只能发出一种嘶哑的声音,我确实听不清。这种困难一方面来源于他的声音,另一方面也是因为我为了防寒差不多整天都裹着三条头巾。“再说一遍”成了我们在山上说得最多的话。

在我的颤抖之夜过后,戴夫凑到我耳边低语。刚开始我以为发生了什么严重的事,后来弄明白了,虽然戴夫在其他方面都很好,但是他的嗓子问题更严重了,只有凑在人耳边说话别人才能听见。好吧,从现在开始,攀登交流只能使用手势语言了。至少这样让我们理解了什么叫做限制,也不用每隔几分钟就说一遍“再说一遍”了。

我们享用惯例的能量棒早餐时,戴夫还是用他耳语似的声音和我说话。下一段路线是通向顶峰雪坡的横切路段,攀登条件非常好,我竖起大拇指用手势向戴夫传递着路线很好的信息。

横切路段更为惊心动魄,比我们预计更陡也更壮观。我们担心的会大量消耗时间的岩石上的粉雪路段,其实却是很好的混合路线。坚固的岩石上点缀着软的白冰,爬上岩石下面的雪水融冰更是需要多加小心。

古将峰宛如喜马拉雅群峰上的皇冠,横切路线的背后,无数座未登峰绵延不绝伸向远方。

向南是西尼泊尔青葱的峡谷,向北是西藏高原干瘪的灰土地。沿着顶峰的方向看去,有一座圆锥形的未登峰,那个时候格拉汉姆和乔尼应该就在那里攀登(最后他们成功登顶)。我吊在保护点上休息,抑制不住想赞叹这样的美景。我从心里面感觉到能在这里攀登是一件多么特别多么幸运的事情。

横切完之后技术难点也就都通过了。后面是一些比较容易的混合路段,又经过了几个极耗体力的绳距之后终于爬上了最后的雪坡,赶在黄昏之前,我们到了顶峰所在的山脊并且发现了一处被风吹得十分平整的地方扎营。

顶峰大概只有100米左右了,可以留到明天再去搞定。从爬壁开始,这是我们头一次可以把帐篷真正扎好,谢天谢地让我们能感受到帐篷完整的保护。

戴夫做了个枕头,又在下面塞了一些衣服把防潮垫垫平。“舒服是很重要的。”在他花了几秒钟进入梦乡之前他说了这么一句。

这真是个完美的营地,我躺在那儿,听着戴夫缓慢、低沉的呼吸声,心里想着幸亏我的睡袋已经干了才不至于受它结霜的影响。至少我能完整地躺进去而不是像昨晚那样瑟瑟发抖。设想一下要是我的睡袋还是湿的,可能把瘦瘦的戴夫叫醒吗,可能多少去分享一下他那条睡袋吗?

天气仍然很完美,天空没有一丝云,我心里盼着能在早点更早一点站在古将这座未登峰的峰顶上。一点隐藏的担心是爬壁时比计划多花了一天时间,但我不想让这种感觉影响我已经登上山脊后的愉快心情。不管怎么说,只要再有一点点小小的运气,我们就能追回耽误的那一天,还是能在骡子来到大本营的那天回到营地。

令人沮丧的是,我们什么都干不了了,只能等到天气允许的时候再尽可能快速下降了。但非常奇怪的是我们俩都睡得非常好。

当早上我们拉开帐篷的时候,发现二十多天的完美天气要终结了,乌云漫过逐渐变暗的天空带来刮面的寒风。

经过一段不错的雪脊之后,顶峰很快到底了,但是不可能沿着这样狂风呼啸的山脊下降啊,犹豫不决的情绪漫上了我们的心头。

两个英国人在山顶上对于如何下降展开了严肃的讨论。原路倒攀下降太没吸引力了,我们都知道这没有可能,下面的山谷路线因为天气恶劣可能会有雪崩危险。西藏一侧的雪况是决定其他选择的关键点,那需要面对大片的高海拔冰川地形,需要非常好的能见度才能安全下降。快速接近的乌云好像要把我们吞噬似的,原本我们是非常需要它的。

我们最后的选择是横穿尼泊尔/西藏边界一公里,跨过一座6000米未登峰的峰顶,沿着冰川倒攀下降,回到上升时的雪壁的下方。我们估计,在好的天气情况下,从古将峰顶再爬上我们想下降的那座山峰的峰顶应该不是那么难。

但到黄昏时分,我们可能只爬了这个边境穿越的三分之一,能见度为零,狂风呼啸。第二天早上,雪花飘落,又增加了前进的难度,到第二天晚间,我们在云雾散开时能突击行动的时间全加起来也就两个小时。在深雪里有一段极其迟缓的不怎么体面的像爬似的前进,令人印象深刻。我们用数码相机取景试图能在越来越糟的能见度下找到方向。试过之后知道这是可笑的徒劳,这么深的雪,这么糟的天,我们终于明白现在惟一安全的选择就是停下来,扎营,直到我们能重新看清路。

我们已经落后计划两天,因为拖延带来的负面情绪也在增长。骡子应该在第二天早上到达大本营,这样我们就可以按时赶上拉拉机场的飞机。格拉汉姆和乔尼怎么样了?对于给他们带来的太多担心和不便让我们很有负罪感,但我们坚信他们绝对不会丢下我们自行离开。最后和他们联系的时候是我们在顶峰山脊上,所以他们知道我们至少落后了计划一天。从我们最后联系那天的情况推算,他们也能看出来天气非常糟,所以会想到我们还会拖后一天。再多算一天,如果我们比预期超过了三天,他们就会开始非常担心。

令人沮丧的是,我们什么都干不了了,只能等到天气允许的时候再尽可能快速下降。幸好我们还有足够的气罐、能量棒还有一小块油。我靠着读书来打发时光,就是发现天气变得更潮湿又有些结冰倾向时有些不够愉快。但非常奇怪的是我们俩都睡得非常好。

又是一个早上,戴夫把头挤出帐篷,当他回头的时候,脸上带着灿烂的笑容。他小声说,晴天又回来了,是时候跳起来行动了。这是我们头一次清楚地看到了周围的景色。我们的小小身影,映衬在壮丽的巨大白色冰川之上。陡峭的冰崖和裂缝点缀在四周,一个不小心就会处于危险境地。每到这时,我们就得停下来小心翼翼地避开危险。

最后两天事情忽然变得不一样了,能见度大为提高真是太有用了。忽然之间,我们不知怎么就行走在了平缓的山坡上,跳过裂缝,温暖的阳光照在脸上,让人直出汗,这种不适和在南壁上下降非常不同。晚上我们在开始时攀登过的冰川上扎营,第二天早上我们就碰到了轻装的格莱汉姆,他和我们的厨师普巴一起来迎接我们,接过了我们的背包还递上了糖果。生活真是太美好了。

一转眼好像已经改天换地了,雪停了,骡子也按时赶到了,大本营已经在前一天被移到了主山谷里面。我们的行踪早就在密切观察之下,超乎了我们的想像。天晴了之后,乔尼就掌握了我们下降的全部路线,他整天都在用望远镜观察我们的行进状况。现在,也就是第二天,格莱汉姆和普巴就沿着主山谷来迎接我们。真是难以置信的妙事。有好朋友在真是太幸福了。

当事情顺起来时,所有偶然就都指向了一个结果。赶骡人赶着牲口整夜前进,补上了我们耽误的两天时间,更神奇的是一架飞机取代了坠毁和坏掉的,按时停到了那似乎已经休眠的跑道上,让我们后来成功地飞回了伦敦,对戴夫来说周日赶回就可以了,对我来说,周一早上我又按时坐到了办公桌前。

我们用了足足30天时间往返,每一天都在积极行动中。对于假期的充分利用,让人感觉心满意足。