香港教育改革政策的经验

面对全球一体化和信息技术的发展,各地都在进行或大或小的教育改革。香港特区政府在本世纪初规划了对香港教育制度改革的建议,推行了全面的教育改革。时光转逝,香港推行教育改革至今已有十年多。衣华亮指出,“在实践的执行过程中,教育政策的偏离时有发生,严重阻碍了教育政策及目标和教育公平的实现”[1]。究竟香港教育改革是否如当初计划般推行,并取得相应的效果,这值得进行深入研究。正如刘复兴认为,“通过对现实教育实践中的教育政策进行分析、批评,通过及时纠正不科学的、不合理的教育政策以及在特定教育政策指导下的教育实践,教育政策分析可以大大提升教育科学理论的实践价值”[2]。为此,本文重点回顾了香港教育改革政策的实践,总结香港教育改革过程中在教育公平、质量和发展方面的情况,并通过问卷调查了解教师对过去十年教育政策的评价,从而分析香港教育改革的成败之处并就香港教育的未来发展提出建议。

一、全球化背景下的香港教育改革

面对全球经济一体化和信息技术的飞速发展,香港在本世纪初规划了教育发展蓝图,指出知识更新换代的周期缩短,社会环境产生了难以预测的变化,“香港教育要培养对未来具有更高应变能力的学生,要让学生知道未来社会的经济基础不再纯粹倚赖劳力或知识”[3]。为了使香港教育能赶上时代变化的需要,香港教育统筹委员会(以下简称“教统会”)在其建议中提出了香港教育改革的五个愿景:建立终身学习的社会体系,建立多元化学校体系,塑造开发型的学习环境,确认德育在教育体系中的重要使命,建设一个具有国际性、具有民族传统及多元文化相容的教育体系[4]。从这些愿景的陈述中可以看到,香港特区的教育决策者将此次教育改革视为一项长远而全面的规划。此次教育改革的启动,正如何景安在《教育小百科》中指出的,“教改的目标是为学生提供更多元化的课程、选择和机会,让他们都能得到全面发展;改革的主题是提倡终身学习及全人发展,社会上亦已就学生为本、永不放弃、全方位学习、讲求质量及全社会动员等基本原则取得共识”[5]。也就是说,本土评论认为香港教改政策具有一个广泛认同的基础。

时任教统会委员程介明指出,“在拟订政策文件的时候,教统会就很明确,教育的发展必须从个别学生的全人发展和个人前途作为出发点,而不是以香港的宏观经济作为出发点,才能真正地适应社会的急速变化”[6]。因此,“终身学习、全人发展”成为《香港教育制度改革建议》的另一个名称。本土课程学者黄显华则强调,“制度政策和学校行政管理的改革,假如未能直接或间接促进教师、学校或制度层面的课程教学的设计和发展,这些改革都可算是无的放矢”[7]。因此,课程改革才是教育改革的真正焦点。在香港,课程发展议会紧随教统会的教改文件,于2001年7月发表了《学会学习:课程发展路向》报告书,计划用10年时间全面改革香港的中小学课程,向学生提供一个均衡的新课程。时任课程发展总监陈嘉琪指出,政府在课程改革时“建议学校通过四个关键项目来促进学习,并在各学习领域提升学与教的效能,包括加强批判性思考能力、创造力和沟通能力,这些都是促进学生学会学习的共通能力”[8]。为了有效推行课程改革,课程发展处在课改初期提出了多项支持学校发展的措施,包括检视课程并发布课程指南、加设小学学位教师①的职位、提供培训课程、推行“种子”计划、制作各类教学资源和安排“空降部队”到校支持等。

二、新世纪香港教育改革的实践

教育社会学家曾荣光在分析香港上个世纪的教育政策时,曾总结出“从1982年至1997年,这15年香港教育政策背后,一个深层的议题就是对教育质量与效能的追求以至膜拜”[9]。中小学教育的公平一向是香港教育界和教育社会学学者的关注重点。在2000年发表的《终身学习 全人发展——香港教育制度改革建议》中,教统会亦批评过往的教育只能培养少数的优秀人才,削弱了香港的社会公平;并表明“提出的改革方案,旨在形成新的竞争理念,塑造新的竞争机制,兼顾择优与公平,让教育制度成为不放弃任何一个人、促进社会公平的主要社会机制”[10]。可见,促进教育公平的理念是香港教改的一个核心价值。按照这个思路,从幼儿园升入小学一年级的自主招生比例亦由65%减至50%,以提高入学机制的公平性。同时,“教统会亦建议把中学自主招生比例由10%增加至20%,并将小学升中派位组别由5个改为3个”[11]。这些与升学有关的政策变化,其目的就是促进香港教育的公平。可见,减少教育制度上的不公平是香港教改蓝图的一个核心价值。

在有关香港教育改革的质量方面,课程改革中期调查报告发现,“在2006-2007年度,采用四个关键项目来促进学与教的中小学数目分别是改革前的2倍和4倍以上”[12]。同时,该课改调查也发现,大多数学生表示教师已采用了更有效的教学策略,可见课程改革是有一定进展的。“2006年全球学生阅读能力进展研究显示,在45个参与地区中,香港小学四年级学生的阅读能力从2001年排名第14位跃升至第2位”[13]。最近公布的“学生能力国际评估”结果也发现,“与2007年比较,香港学生的数学能力排名保持在第三名,阅读能力排名第四,科学能力排名第三;与前三期研究结果相比,香港学生的三项能力的整体表现有进步,阅读表现亦明显比前两次好”[14]。香港学生在国际评估中的进步,反映了香港教育改革在质量方面是有成效的。

有关香港教育改革政策的发展,表1显示了2000年以来香港颁布的主要教育政策文件,内容除了教育制度改革和课程改革之外,也涉及语文教育、教师专业能力、学校评价和新高中学制等政策内容。可见,这十年中香港教育改革政策涉及的范围十分广泛。然而,正如英巴(Inbar)等认为,“虽然决策在政策的制定过程中是一个很重要的事情,但是,很显然,在决策之前,还应该经历一些分析活动和政治活动;在决策之后,还要做一些同样重要的规划活动”[15]。每一个重要的教育政策都需要不时的检视,香港在新世纪最为慎重的教育政策是高中学制的改革。2000年,教统会发布的《香港教育制度改革建议》中还未决定进行高中学制的改革,但经过2004年的咨询,当时的教育统筹局终于决定于2009年推行新高中学制改革。这个新高中学制除了增加通识教育科目外,还引入应用学习,并要求高中生参与其他学习活动,其改革方向与2000年强调的培养学生“终身学习、全人发展”的方向是一致的。

三、香港教育改革的成功之处

郭少棠在《育才创新路:香港十年教育回望》一书中总结:“过去十年香港教育的发展,不论中间有多少因变迁而带来的震动,更重要的是未来教育应该走的方向越来越明确:放弃填鸭式传统、普及大专教育、打破大锅饭的资源分配、引进竞争和多元化选择、提出专业主导和校本问责的办学原则”[16]。这说明了香港在推行教育改革过程中虽有一些争议,但其教育改革方向是一贯并获认同的。在检视香港教育改革的情况时,香港教育局局长孙明扬曾指出政府“全方位发展优质教育,推动多项改革,教育改革亦已进入巩固期;多年来,教育占政府每年开支预算约1/4,是经费最多的政策范畴,其目的在于提升香港的教育质量”[17]。可见,继续投入教育经费,支持教育改革的推行,是历任教育决策官员的执着。在最近公布的学生能力国际评估计划中,2009年“香港学生的数码阅读能力在19个国家和地区中排名第5,逾9成港生的基本水平达到第二级或以上水平,高于16个经济合作与发展组织成员国的平均百分比”[18]。这也说明教改后香港学生在国际上有不俗的表现。

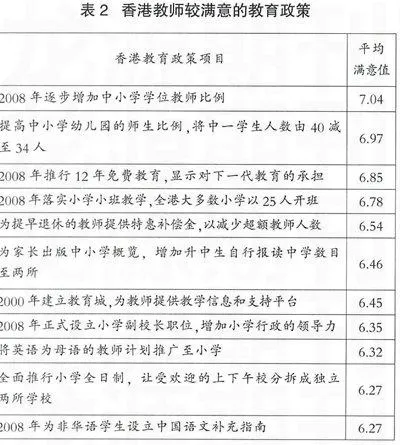

为了搜集中小学教师对新世纪后香港教育改革政策的看法和意见,香港教育工作者联会(以下简称“教联会”)于2011年5月向全港中小学发出邀请,让校内教师参与“教师看近10年香港教育政策的优劣”问卷调查,收到了来自75所中小学共1 264名教师的有效问卷。在调查的40项教育政策中,中小学教师对其中34项教育政策的平均满意度合格。可见,香港教育政策基本上获得了中小学教师的肯定。在调查中,最让教师满意的政策是“在2008年逐步增加中小学学位教师比例”,其平均满意值为7.04分;教师满意度较高的其余几项教育政策可见表2。其中,大部分教师评价较高的政策,如减少每班学生人数、推行12年免费教育和为提早退休的教师提供特惠金等皆不涉及教育改革政策的核心内容;反而是与教师切身利益和学生学习有关的政策,教师们的满意度较高。

在过去十年,香港教育发展另一个较明显的进步是中小学教师的受训率和学位率皆有明显的上升。“中学教师的受训率和学位率由2000年的84.5%和86.4%,提高至2010年的94.5%和97.5%。小学教师的受训率由2000年的89.7%提升至2010年的95.7%;学位率由43.7%增至92.5%”[19]。与此同时,正如曾晓东、曾娅琴指出,“生师比是教育资源分配中一个很重要的指标”[20]。国际上经常以生师比作为一个地区教育改善的指标。在表3中,香港中小学和幼儿园的生师比在过去十年中有明显的改善,这反映了特区政府积极增加教师人数,以便向各级学生提供更佳的教育服务。

四、香港教育改革的错失之处

在过去十年,香港教育最遭人诟病的是生源不足所引起的教育问题。2003年,由于通货紧缩严重影响政府收入以及审计署的批评,当时的教育统筹局提出要关闭成本高而效益低的学校,招生后未能于来年开办一年级的小学要按规定于三年内关闭。正如莫慕贞指出,“令从业者不安和引起决定性恐慌的原因是出生率降低所引起的小一学生急剧减少;在2000至2006年,因招生不足而引起110所小学被政府关闭”[21]。其影响之广,连台湾学者黄宗显、刘健慧也指出,“教师的超额造成教师流失率的升高,表明少子化亦大大冲击香港的教育体系”[22]。另一方面,学者郑燕祥则认为,“在过去十年,在亚太地区国际性教育改革候群症和香港教育改革的樽颈效应下,使那些有兴趣通过教育改革去推动教育发展的人士学习到一个痛苦的教训,即不少原本意图良好的改革,因无知的强力推动而成为教师、学校和社会的恶魔”[23],其批评的焦点即在教育部门推行方法的失误。

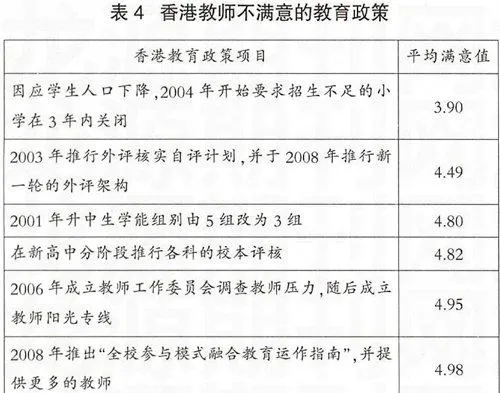

正如吴天元指出,“重视教育改革的伙伴关系和改革实验过程及结果,以避免教育改革流于形式”[24]。香港要使教育改革顺利推行,应不时检视改革过程及各伙伴方对教育改革的反馈。教联会在调查中亦发现,中小学教师认为有6项教育政策是不合格的。中小学教师最不满意的教育政策是从2004年开始要求招生不足的小学在3年内关闭,这与上文学者提及的分析是一致的。其余几项不合格的政策可见表4,其中包括推行以外评视学核实学校自评、减少升中学生的派位组别和在高中引入校本评核等。这些被香港教师视为不满意的政策,大多是直接影响教师教学的政策。可以想像,在大部分教师不认同的情况下,这些教育政策的成效一定会大打折扣。

五、香港教育发展的规划

国际权威顾问机构麦肯锡公司2010年底发表报告,高度评价香港教育体系在国际上的表现,并充分肯定香港教育发展的持续进步。但教联会主席黄均瑜在《香港教师看新世纪的教育发展》一书的序言却指出,“令人关注的是,调查发现大部分教师不满教育改革令工作量及压力大增,过半数人批评政府不重视民意……如此落差,政府是否应该好好关注?”[25]。虽然香港教育十年来的发展在改革教育公平理念、学生表现、教师学历和师生比等方面有一定的成效,但因学生人口下降和教师工作压力的增加,也造成了香港教育界对教育改革的怨气。因此,在规划香港教育的未来发展时,必须吸收过去十年的教训,考虑学生人口的变化和教师对新增教育政策的承受力,以确保相关的教育政策得到有效的推行。另外,在制定和检讨教育改革政策时,应参考内地学者黄胜利、刁文的建议,“教育改革绝不只是教育部的事,不应该由教育行政部门单方面说了算。如何将强大的社会压力转化为改革教育的实际动力,汲取全社会的资源和智慧,必须建立有效的公众参与、公开讨论的机制”[26]。说到底,教育改革政策的制定,只是改革的开始;若教育部门要有效地实行教育改革政策,一定要让全社会作充分的讨论。最后,教师作为教育活动的最主要参与者,教育部门更应争取教师对教育改革政策的认同,并不时了解教师对相关政策的评价,才能持续地优化这些教育政策,使教育改革的目的得到有效的体现。?筝

注释:

① 小学学位教师是指在香港各小学中新设一个课程统筹主任的职位,负责规划和协调校内各科的课程发展。

参考文献:

[1]衣华亮.教育政策执行偏离的主要影响因素:系统的观点[J].现代教育管理,2010(2):22-25.

[2]刘复兴.教育政策的价值分析[M].北京:教育科学出版社,2003.

[3]罗范椒芬.新世纪的优质教育:对教师发展的挑战[M].香港:香港教育学院,2000.

[4][10]教育统筹委员会.终身学习 全人发展——香港教育制度改革建议[R].香港:教育统筹委员会,2000.

[5]何景安.香港教育小百科[M].香港:香港高龄教育工作者联谊会,2009.

[6]程介明.香港教改十年[M].上海教育,2007(07A):6-14.

[7]张妙清.教育改革与香港:新纪元、新挑战[M].香港:香港中文大学出版社,2001:21-24.

[8]陈嘉琪.香港特区课程改革十年回顾[J].网络科技时代,2007(13):6-11.

[9]曾荣光.香港教育政策分析:社会学的视域[J].香港三联书店,2000.

[11]黄浩炯.回归后的香港教育[M].香港:香港教育工作者联会教育资源中心,2005.

[12]香港教育局.提升学校的学与教和改善学校生活的素质:给校长和教师的课程改革中期报告[R]. 香港:教育局,2008.

[13]王启思.国家教育基准:香港正朝着正确的方向发展[EB/OL].http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=6359langno=2, 2011-8-3.

[14]星岛日报.港生数理阅读上海首参加评估夺三个第一[N].星岛日报,2010-12-08.

[15]Inbar, D.E. 教育政策基础[M].史明洁等译.北京:教育科学出版社,2003.

[16]郭少棠.育才创新路:香港十年教育回望[M].香港:教育局,2008.

[17]香港经济日报.优质教育创新天:基金十年回顾[M].香港:优质教育基金,2008:1.

[18]星岛日报.港生数理阅读能力全球第五PISA测试逾九成达基本水平[N].星岛日报,2011-06-29.

[19]香港政府统计处.香港统计年刊[R].香港:香港政府统计处,2011.

[20]曾晓东,曾娅琴.中国教育改革30年:关键数据及国际比较卷[M].北京:北京师范大学出版社,2009.

[21]Mok, Magdalena, M.C. Quality Assurance and School Monitoring in Hong Kong[J]. Educational Research for Policy and Practice,2007,6(3):187-204.

[22]黄宗显,刘健慧.少子对国民小学的冲击及其因应策略:香港的经验与启示[J].教育政治论坛,2010,13(2):159-196.

[23]Cheng, Y.C. Hong Kong Educational Reforms in the Last Decade: Reform Syndrome and New Development[J]. International Journal of Educational Management, 2009,23(1):65-85.

[24]吴天元.教育政策规划应考虑的教育变迁因素[J].教育政策科学与实务,2006:109-124.

[25]胡少伟.香港教师看新世纪的教育发展[M].香港:香港教育工作者联会,2011:4.

[26]杨东平.中国教育发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2010:50-59.

(作者简介:胡少伟,香港教育工作者联会副主席、香港教育学院助理教授)

编辑:覃云云