旧王孙的成才路

稍微了解启功的人大约都知道,启功只念过小学,中学也未毕业,但是却教大学,带博士,过眼万千文物,书画名满天下。那么启功是如何成长为一代根底深厚的国学大家的呢?这也许在很多局外人看来是一个谜,但是只有真正走近启功,了解启功,才能明白启功成才路上的种种艰辛与不易。

祖荫

启功从小受的是封建家庭的传统教育,家教很严,每天清晨起床,先要给祖辈们请安,长辈告诫他,对待老人要讲礼貌,对待年幼伙伴要谦让,这些教导对他一生做人产生了深远影响。

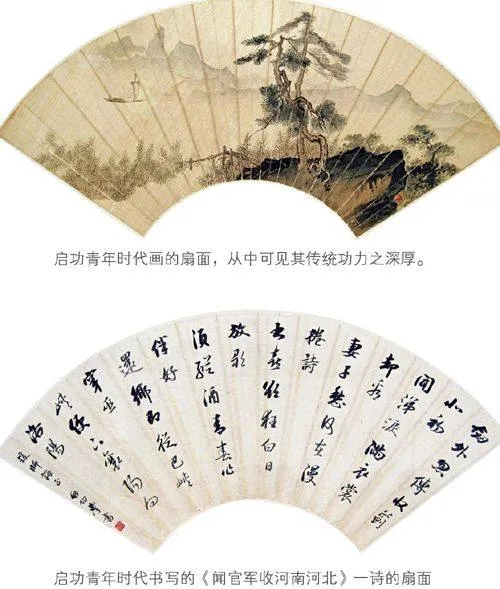

启功受到的启蒙是从他姑姑和祖父那里开始的。启功的姑姑恒季华,虽为女子但极有魄力,眼看着家族衰败,毅然地挑起重担,帮着嫂子尽心教养单传的侄子启功成人,教他识字。为此,她终身未嫁。启功稍大一些,祖父便在纸上把字写出来,让他照着字影临摹,打下了他书法的基础。此外,祖父还常常搂着启功,打着节拍,摇头晃脑地教他背诗。那抑扬顿挫的音节深深打动了启功,激起了他对诗歌的浓厚兴趣。祖父在作画的时候也喜欢让启功在一旁观看,只见随便一张纸或扇面,在祖父的信手点染之下,很快就变为了一幅山水或一幅松竹。旁观的启功,对此总是备感惊讶和羡慕。祖父虽没有直接教给启功绘画的技巧和笔法,但却将他的艺术潜质完全唤醒,从此,启功立志要当一位画家。

大约在启功三四岁时,开始在亲戚家的私塾读书。祖父也常常给他讲《孟子》里孟子与梁惠王、齐宣王的问答故事,讲得深入浅出,启功很有兴趣,同时渐渐明白古书上的句子,并非都像咒语一样难懂,而是“今之汉语,犹古之汉语也”,常常加或换了一两个字,就跟白话差不多了,没什么神秘。

客观地说,在这个特殊的家庭环境里,启功的童年虽没有奢华生活,却也尽享天伦之乐,过得幸福而愉快。严格的启蒙教育和良好的道德熏陶,养成了他一生谦虚谨慎的美德和勤奋好学的精神。

1922年,启功10岁时,曾祖父溥良因病在大年三十晚上去世,之后叔祖和续弦的祖母也与世长辞了。祖父由此一病不起,七个月后也故去了。年幼的他一夜之间,由大家钟爱的孙子,变成了承重孝的孤儿。他们的家业也因偿还债务而破产,为做殡葬又不得不卖掉了祖传的字画。于是孤儿寡母的家庭很快就堕入到贫苦的境地。好在天无绝人之路,其曾祖父和祖父的一些门生,看到他们一家生活艰难,就把对老师的回报集中到启功身上,给予周济。其祖父在四川当学政时的门生邵从和唐淮源二位共同募捐筹钱,把筹到的2000元钱买了7年的长期公债,这样启功一家每月能拿到30多块银元的利息,勉强维持生活。启功从11岁到18岁的生活来源、学费完全靠的就是这笔款项。邵、唐二先生不但保证了启功的经济来源,而且对他的学业也十分关心。邵从让启功每星期都带上作业到他家去一趟,当面检查,还不时提出要求和鼓励。而其祖父的另外一位门生周学辉在得知启功家里的情况后也表示愿意资助他一直念下去,直到大学,乃至出国留学。在几位老先生的鼓励下,启功学习刻苦努力,生怕辜负了他们的期望。

良师

启功12岁才入小学,读的是教会学校——北京汇文学校,先读附小,再升入中学部。应该说,启功从懂事起的这十几年中,由于家里对传统国学的重视,他在文学艺术修养上的成就,已经超过了同辈人,但是家人对西学的轻视,又使得他对于英语的接触很少,故而在学校的英语成绩一直很差。后来启功之所以没从汇文毕业而只是肄业,这也是其中的一个重要原因。但是西式的教会学校也有其不可比拟的优势与特点。其教授的学科丰富、教授方法灵活,使启功的思想境界开阔了许多。小孩子在心情舒畅的氛围中很容易适应,不仅学习新知识,还结识了新朋友,后来成为考古学家的贾兰坡、物理学家王大珩都是他的同学和好友。

就在启功快要从汇文中学毕业的时候,他基于个人喜好,正式拜曾祖父的门生、前清拔贡戴姜福(字绥之)为师,随其在私塾中学古文。戴先生学问非常全面,音韵学、训诂学、文字学都很高明。他既重视基础教育,又很善于因材施教。就这样,经过一番努力,启功在较短的时间内打好了古文基础。此后,启功一直随戴老师读书,直到戴老师患肺病去世。戴老师为启功打下了深厚的古文功底,这使启功受益终身。

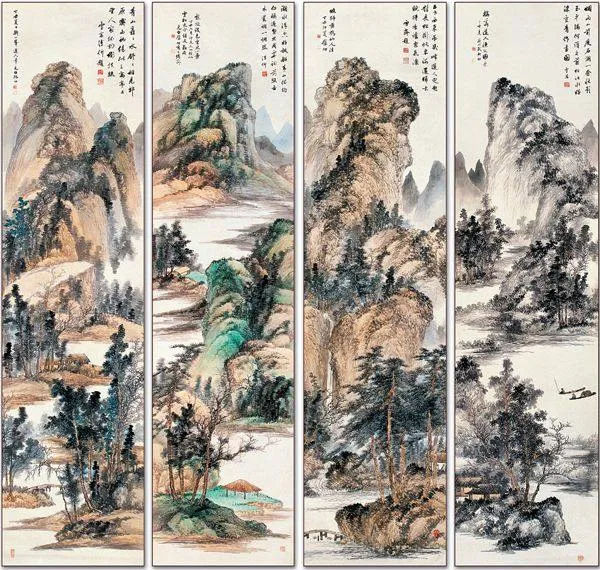

启功除了师从戴绥之学习古文外,还正式拜了贾羲民和吴镜汀学习绘画。贾羲民名尔鲁,北京人。他能书善画,文史兼通,所以书画史和书画鉴定是他的强项。贾羲民经常带着启功到故宫博物院去看陈列的古字画,观察古代名家作品,边看边详加指点,使启功在国画鉴赏知识上受到不少启迪和教育,给他后来的书画鉴定打下了基础。

吴镜汀是南方人,他对于绘画的技巧了然于胸,特别善于研究每种绘画的风格和每个人用笔的技法。他甚至可以当场表演,随便取一张纸,左画几笔,右画几笔,画出的山石树木就是某甲的风格,再换一种笔法画几笔,就又是某乙的味道。吴镜汀通过这种对画理的深度解剖透析,使启功绘画的技能大大提高,同样也对他日后书画鉴定产生了深远的影响。

启功在书画之上的另外一些老师是来自于爱新觉罗家族的宗室艺术家,如溥心、溥、溥等人。这其中,溥心对启功的教授和影响是全面的。他把诗歌修养看作是艺术的灵魂,认为诗作好了,书画自然就好了。所以每次启功去见他,溥先生都是和他大谈诗词,这在一定程度上锻炼了启功的诗词创作水平。此外,当时溥心家和溥家也经常搞些文人的雅集活动,使启功得以结识当时最著名的文士和画家,如张伯驹、张大千等,这些人诗词唱和、书画会友,让启功大开眼界,受益匪浅。

苦学

哲学里讲,外因通过内因才起作用。启功的成才之路正可以用这句话来概括。虽然启功上有祖荫庇护,下有良师益友,但是如果没有他在人生路上的勤勤恳恳,认真钻研,一丝不苟,这些外在的有益因素也就不会被他吸收和转化而融为自己一生的学识。

启功的苦学,一开始就有很强的目的性。从小学升中学时的选择“商科”到后来的又从商科而转拜良师,努力钻研古文,其原因就是因为“我要学点适合我的真本事,并靠它找点工作,谋份职业,养家糊口,生活下去。”所谓“穷人的孩子早当家”,但在这“早当家”的背后一定是刻苦的努力与辛勤的付出。

此后启功坚持在故宫博物院每月前三天实行三毛钱优惠价的日子里去看展览,并且在遇到一些懂行的老先生时,凑上去抓住一切机会向他们请教,“哪怕得到的只是三言两语,但都极有针对性,都使我受益匪浅。”为了能借出古画来认真临习,多受指点,启功投其所好,模仿溥心的风格作诗;从旧书摊上购回溥心父亲的散逸文集,再转送给溥心;因为齐白石的字画风格清新,销路很好,他又经常往齐白石那里跑,去看他刻印、作画、写诗⋯⋯所有这些都能看到启功刻苦努力的身影。

在辅仁大学工作之后,启功更是深知自身之不足,常常向老师同事请教,摸索教学经验,努力上好每一节课。几十年后,那些当时的学生还记得启功上课时的生动有趣,引人入胜,感谢启功把他们引入了文学殿堂,并且与启功保持着密切的联系。

在解放后接连不断的政治运动中,启功被划为“右派”,课也上不成,亲朋好友也几乎不来往,家里出奇的清静,但这倒给他写作、思考提供了极好的条件,文人那自强不息的精神成为他人生的强大支柱。在“文革”中,启功的“脑力劳动”一天也没有停止。开批斗会,他就计划着写几本书;被拉去陪斗,被抓去写大字报,他的脑子里却吟诵着诗词。他还备了一个小本,一根铅笔,一有奇思妙句,便记下来。就这样,三反五反,十年浩劫,启功一路走下来,并没有虚度。因此改革开放后,启功迅即写出了大量文章,出了许多著作,取得了一系列的成就,终成一代国学大师。

总之,在启功一生的前几十年里,在动荡中有平淡,在艰辛中有欢乐,在不幸中也有大幸。既有祖父、母亲、姑母的百般呵护,又有长辈故友的仗义相助,更有良师益友的相互影响,他像一块吸水的海绵,师从百家,不拘一格地学习传统文化知识的方方面面,从点滴做起,从细节做起,充实自己,完善自己,提高自己,为我们在学术与人生的旅途上树立起了标杆与灯塔,值得我们永远怀念。