银钩铁划 玉振金声

他是著名的牙刻家,海内推为第一。郭沫若曾为其题赠联句一副:“银钩铁划,玉振金声”。好一个银钩铁划!其开创的扬州牙刻缩临技术,在方寸牙板上刻4000余字,放大观之,韵味不输真迹。他就是黄汉侯。

明清之际,扬州出现了一批以雕刻见长的艺人,他们在竹、木、核、瓷、牙、骨、砖石上精雕细琢,或书法名帖、或诗词歌赋、或花鸟虫鱼、或山水人物,令世人为之惊叹,被称为“扬州八刻”,其中尤以牙刻为极品。扬州牙刻以浅刻见长,以精细为美,在细如米粒的象牙之上,横竖撇捺,刀过如笔,惊世绝伦。在近现代扬州牙刻名家中,黄汉侯的艺术成就首当其冲。其开创的扬州牙刻缩临技术,至今令人推崇备至。

说到黄汉侯,我们不妨先来了解一下扬州牙刻。扬州牙刻艺术创始人为晚清金石大家吴熙载。吴熙载(1799年至1870年),字让之,江苏仪征人,拜邓石如弟子包世臣为师,倾心效法,并融入自身钻研之成就,终成集诗书画印之精华为一身且皆成就杰出的艺术大家。他受金石边跋启发,于象牙之上精刻名家书法与写意花鸟,开创了扬州牙刻艺术百年的繁荣昌盛,薪火相传。

耿西池为吴熙载的嫡传弟子,又传其子耿耀庭,并代有传人。自光绪年间起,扬州艺坛又出现了多位享誉海内外的牙刻宗师,最为著名的就是晚清民国时期牙刻界有口皆碑的“南于北吴”,即于啸轩和吴南愚。民国以后则又出现了诸如周无方、吴南敏、何其愚、宫宜毖等诸大家,若论艺术成就当首推黄汉侯先生。

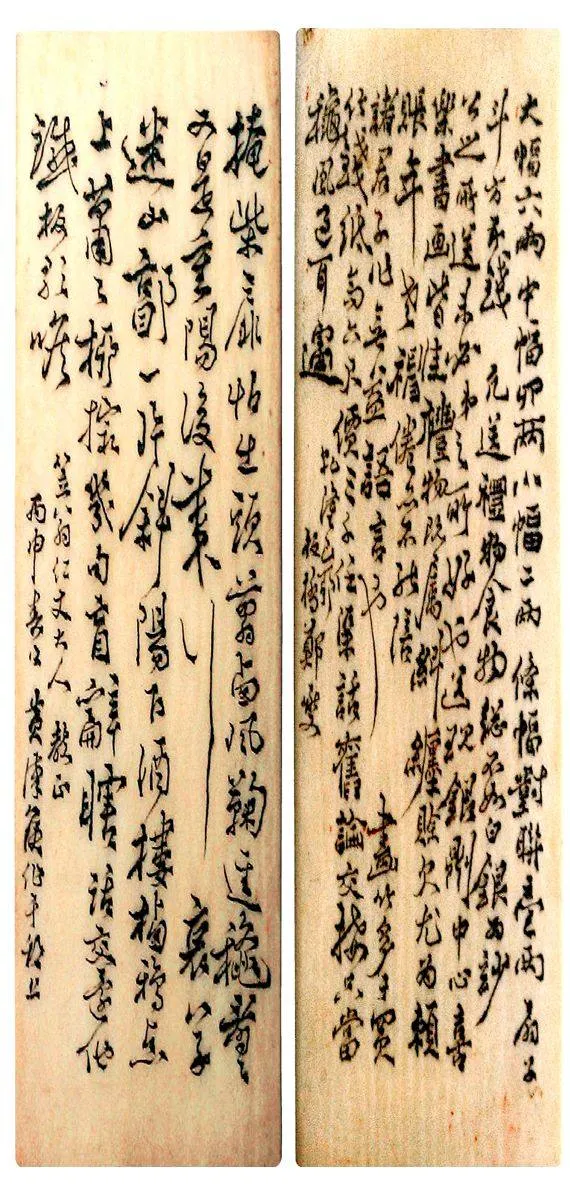

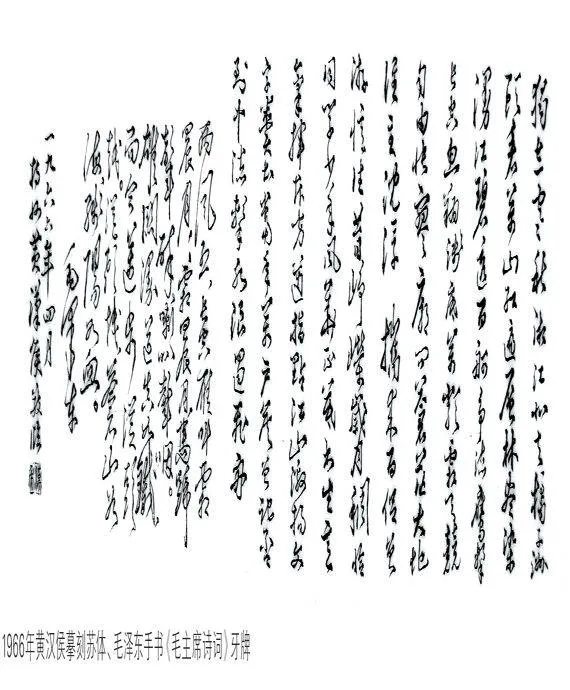

黄汉侯(1902年至1976年),字良伟,江苏扬州人,生于盐业之家,其父黄敬之,爱好书画金石,与书画家陈锡蕃、儒医耿耀庭素有交往。黄汉候自幼爱好书画,尤喜牙刻,17岁拜吴让之派牙刻再传弟子耿耀庭为师,学习刻字。他先用毛笔临写各家字贴,后用铁笔临摹各家法书,历经寒暑,习艺不辍,技艺日精。而立之年,黄汉候专攻晋唐以来各家法书,能得其神髓,开创了扬州牙刻缩临技术。在方寸牙板上刻4000余字,放大观之,韵味不输真迹。

黄汉侯先生的事迹,最早见于董玉书所著《芜城怀旧录》卷一所记:黄汉侯者,黄某之后也。工铁笔,尝于方寸牙牌上摹刻前人名画法书,无一不肖,亦神乎技矣!解放后,黄汉候被安排到扬州博物馆,并任扬州市文管会委员、江苏省书法印章协会委员,工作之余,仍以微刻艺术抒怀遣兴,作品益臻完美。

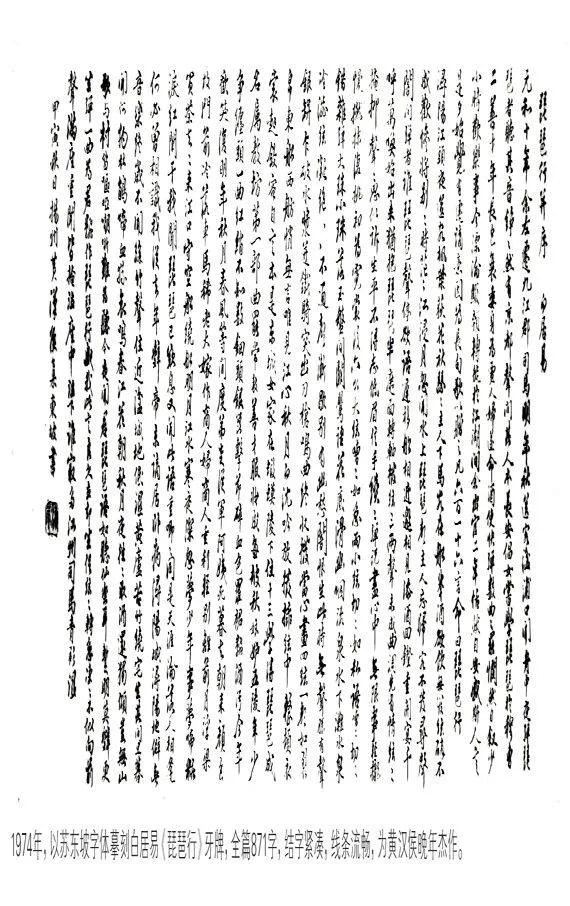

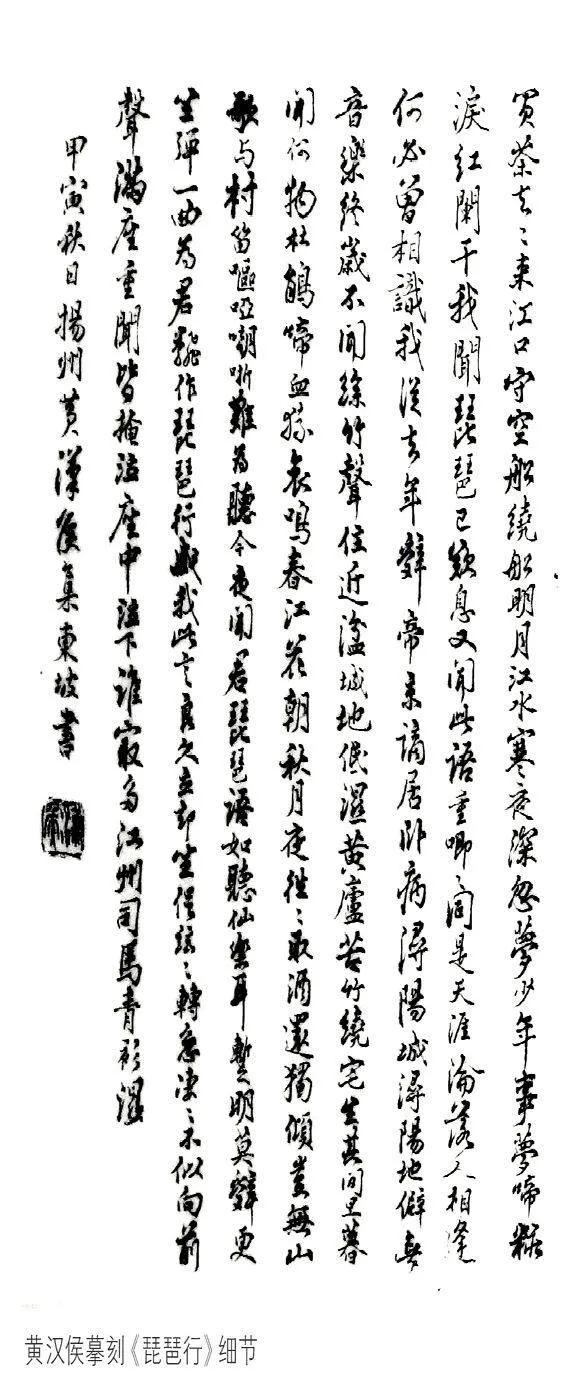

黄汉侯雕刻功底精湛,专以临摹历代名家法帖为擅长,他所临的王羲之所书《兰亭序》、苏东坡所书《赤壁赋》、郑板桥《家书》、《润格》及《道情十首》,独能临一家像一家,神形兼备,不让真迹。当代文学名家胡鲁生有《临江仙》赞道:“飞舞龙蛇三百,依然铁画银钩。寸长牙板一篇收,摩挲惊老眼,针样别锋头。欲问高人何处?二分明月扬州。艺林绝技数风流,神乎如斫鼻,目已失全牛。”著名书法家沙孟海见其所刻《赤壁赋》,并赞曰:“核桃能为赤壁舟,由来妙手集扬州。欲求毫发无遗憾,铁笔今推黄汉侯。”他曾镌刻苏东坡体《金刚经》扇骨赠章太炎,章惊为绝艺,书赠“以小见大,鬼斧神工”墨迹。1932年,黄汉侯在上海举办个人作品展,名声大噪。1937年黄汉侯在三寸见方的牙面上极清晰地刻上了郑板桥手书全部《大学》,并以此作参加了国立美术陈列馆(解放后为江苏省美术馆)举办的轰动全国的“第二次全国美术展览会”,观者莫不叹为神技。抗战期间,不愿作品为日本人所获,停止了对外刻艺。

黄汉侯上世纪40年代后期当选为扬州钱业公会的理事长,是旧时扬州金融界的执牛耳者,却以一把刻刀,与名士公卿章太炎、郭沫若、陈叔通、俞平伯、溥雪斋、张恨水、李涵秋、周瘦鹃、范烟桥、沙孟海、林散之、陈从周诸君子,以及名噪一时的“三家村”风云人物邓拓等交游,声动海内外数十年。

现代文化名人、中国科学院院长郭沫若曾题赠黄汉侯联句一副:“银钩铁划,玉振金声”。张大千入室弟子、古典园林专家陈从周教授对黄汉侯的牙刻技艺更是推崇备至:“他是著名的牙刻家,海内推为第一,郭沫若、叶恭绰、陈叔通诸老,皆以文辞表之。他日间与我偕游,晚间挑灯为我挥铁笔,第二天清晨又匆匆到我旅居的萃园来看我,奇文共赏,其情宛若目前。”

黄汉侯先生晚年致力于接班人的培养,将毕生技艺无私传授给池家俊、高志明、阮衍云等几个天资聪颖的年轻人,如今黄门众弟子业已成为传承扬州象牙摹刻艺术的中坚力量。