揭秘“揭二层”

北京故宫和沈阳故宫,各有一幅赵之谦的《牡丹》图轴,二者几乎完全一样,后经鉴定才知,沈阳故宫所藏即是揭二层。图为北京故宫所藏。

在众多书画作伪手段中,“揭二层”是较为常见的一种。

何为“揭二层”其是古书画作伪的一种手法,多是装裱师所为。因其将画心揭为两层,而画心是命纸中的灵魂,所以也叫“魂子”,另叫“混子”则谓其足能以假乱真。在“开刀”之前,作伪者往往先看书画所用的宣纸。明清以来,书画常用宣纸。随着花鸟画的迅速发展,以及书画家多喜用粗笔浓墨、大写意的技法,所以明清时期的书画多用厚纸,即“夹宣纸”。所谓“夹宣”,即重宣,为两层合一的宣纸,如“玉版宣”一类。这种纸韧性好,做厚容易,做薄很难。

另外,宣纸在制作时,先做极薄的一层,然后根据需要可加层。所以一般普通的宣纸有两三层,“夹宣纸”会有四五层之多。由于宣纸用墨极易渲染,几乎每层都可以浸透,故明清时期名家书画一经商人之手,常有商人设法揭二层。

其次要看书画原作的用墨浓淡。因“揭二层”采用的是一分为二的方法,所以要看原作的用笔是否浓厚、是否力透纸背,所以生平偏好使用浓墨大肆渲染的书画作品往往是“揭二层”的受害者,如近代“海派”书画家。

三看原作之全貌。由于宣纸中含有大量纤维等杂物,所以原作中的一些笔墨肯定会表现出因纤维等杂物受阻而墨色对命纸的沁染会存在空隙,这往往表现在无论是花叶还是题跋,都有或多或少的有线状空隙,使得原作存在若隐若现、丝丝缕缕的缺失感,但这不影响书画所表现的意境。

另外,原作中的笔墨本来就有浓淡之分。一旦被揭二层,不论是第一层还是第二层,其书画笔墨的浓淡渲染、墨彩晕散的特点就不突出,会显得单调呆板。所以,作伪者必须将原作意境烂熟于心,等完成“揭二层”后,要将第二层伪作进行美化全色。

若书画满足上述三个条件,便会有作伪者对其“揭二层”。从工序来看,“揭”只是其第一步,但也是至关重要的一步。等揭完之后,作伪者便会对照上一层书画的画意,在下层纸上做一些补笔、重新填墨、润色、装裱、加盖印章,有些是在原作印泥轮廓处依照原样画出印章,再用旧纸、旧绫精裱而成。

如何“揭二层”

欲“揭二层”,其法极似古书画修复之“ 揭旧”必先观察旧书画的破损程度、时代特征等,尔后经过挑刮污点、方裁画心、洗污、揭、修补、全色等工序。

挑刮污点、方裁画心,是先将画面上的尘土、霉点、黑点或者水痕等一些轻浮于表面的污渍用刀尖轻轻挑起、刮去。一般使用刀口锋利的角刀或马蹄刀,操作时需非常谨慎,施力既轻又匀,沿污点口边缘逐渐地刮净。然后,裁去残旧的四周,把画心边缘裁齐。

之后是清洗。此时一般用开水,因为如果是年代较近的书画,用冷水可能出现跑墨的现象。但对古画来说,它的颜色不会轻易被水冲刷、掉落。

由于宣纸和墨的粘牢度都非常强,所以首先要用开水将纸泡透,再将宣纸中的浆糊泡开。用开水泡过后,再在画心上面附一层塑料膜,再浇开水,四周用毛巾展开压好,过几天浇一次。夏天,浇水的时间间隙会长一些,但要防止书画发霉。据曾深谙“揭二层”的装裱师说,修一些旧画,有时要泡个半个月,但它的颜色是不会脱落的。

“揭”是指揭去原裱件的覆背纸和画心托纸。平时揭旧,是将书画泡水后一点一点地搓掉覆背纸和画心托纸,几乎都是一小块一小块地揭。但揭二层必须要整张揭。揭层越多,笔墨越淡。

“补”在古书画修复中是将古迹的残缺处配补上适宜的材料,但在“揭二层”中却是对第二层伪作进行笔墨的大修大补。

那如何补呢?据有经验的装裱师讲,一般只要书画笔墨的轮廓还在,就先把轮廓描新,然后直接填色补墨。现在很多高仿古书画就是这样完成的。在补时,先要选用与原作字画纸张的纹理、颜色最接近的纸张;其次要对墨色浓淡有充分的把握,尤其是一些枯笔更要牢记,以确保修补的艺术效果与原来不差分毫。

如在修古书画时,虽是填色,但此过程不能一蹴而就。如果只图快,往往会造成修补完的古画有一深一浅的色块,而回淡很难弄,也最影响画作效果。

还有如补缺洞,也是“补”。这完全靠选纸和手上的功夫。古旧书画的纸还需做旧,这样才能在对光时,使两张书画的反光度基本一样。作伪者一般用马蹄刀将补洞边沿处的纸修成一个斜角,或把纸可以刮得更薄,把后补的纸边缘也是修成斜角或刮薄,粘合后修补的漏洞在背光时就基本看不出来了。

“全”就是为古旧书画的残损、失色、走笔处补色、接笔,是对前面各道工序的综合检验,也是揭裱水平的集中体现。

全色首先要打底色。底色的颜料配制不能过深,要以画心颜色的基调相同而稍浅于画心二到三度为宜,将颜色涂于全部缺损处, 还要注意控制水分。其次是填较之第一遍颜色深一到二度(颜色由明度和色度组成,这里的“度”指明度,明度最高的颜色是白色,最低的为黑色)的颜色,因为每幅书画乃至局部随着岁月时间的推移, 都会有深浅气韵的变化,甚至细小处会有多种颜色因素在里面, 这是岁月留下的痕迹。

所以在全色一环中既要考虑书画的整体又要注意局部。如果过分注意局部的颜色, 全色后会出现明显的色块,影响画面的整体效果和统一性。如果只做大面积的单一色全色, 全色部分会显得比其他部分呆板, 也影响画面效果。

为了解决上述问题,古书画修复者和作伪者用同样的办法,就是把整体部分的底色一般做三到四层, 而局部颜色则做更多层, 少则四五层,多则八九十层。因此, 即使是一平方尺大小的书画也要调上数十遍颜色,而每一块全色的色差都应有所不同。

最后重要的一点是,在修复中如遇到画意缺损就需要接笔, 有些画意明显断裂,要按原作的笔意特点、风格接笔补全,“揭二层”伪作更需“补气”。对于人物的线条、山石、树木等不是简单的添上墨或颜色, 而是将画意的气韵连接起来。但此过程也不是一下子就完成的,也和全色一样,需要一遍一遍地染色。

经过揭裱、修补、全色等二十几道工序, 一幅原来面貌全非、残破不堪的书画就会变得完整、和谐、牢固,这虽然更利于古旧书画的保存,但是此法也成为“揭二层”者的秘籍。

不过在“揭二层”的过程中,作伪者总会出现各种问题,还需要修补,才能让两张书画达到几乎两张完全相同的感觉,如在跑墨、缺洞方面的修补以及处理第二层揭后出现的浮毛等。一旦跑墨,不管是伪作还是原本,都算是一劫,很难修复;补漏和处理浮毛较为容易,补漏不用赘述,同前文所述。处理浮毛是在第二层揭纸半干时,将其反铺在桌上或者玻璃上再刷实,就完全平坦了。

此时的揭二层伪作,几乎会和原作一模一样。但“揭二层”也有先天不足,那就是印章。因为印泥很难渗透到第二层,如对原作进行浸泡压平后,印章在第二层虽隐约有现但颜色浅淡,几乎辨不清阴文。因此,就需要仿制印章,作伪者往往利用现在的高科技,几乎可以原样做出印章来。旧字画用的是老的印泥,现在也还可以找到。所以,印章也就不再成为“揭二层”的瓶颈。

真假一比立现

民国时期,作假盛行多与“揭二层”有关系,很多重宣做得非常精细,从外表看是很薄的一张,但接触水之后才会发现原来是两张。用“揭二层”复制古旧字画对揭裱水平的要求很高。因为如果稍有懈怠,便会弄巧成拙,不但所揭之书画神采全无,就连原迹也可能毁于一旦,悔之晚矣。但只要藏者知有此道,若能将原作与揭二层进行对比,真假立现。

如吴昌硕的作品一般很容易被“揭二层”,因为其喜用浓墨重笔,所以只要能揭二层下来,伪作一定能够获得不错的效果。“海派”的一些画家也多有用浓墨的喜好。如虚谷喜用枯笔焦墨,并于侧逆中求方正,他的花鸟画很有个性。赵之谦长于书法,线条把握精到,富有金石气的笔法勾勒画面,粗放厚重而妙趣横生;同时,他还喜欢用生纸作画,颜色也相当浓重艳丽。此类书画虽不易模仿,但让作伪者有揭二层的可趁之机。

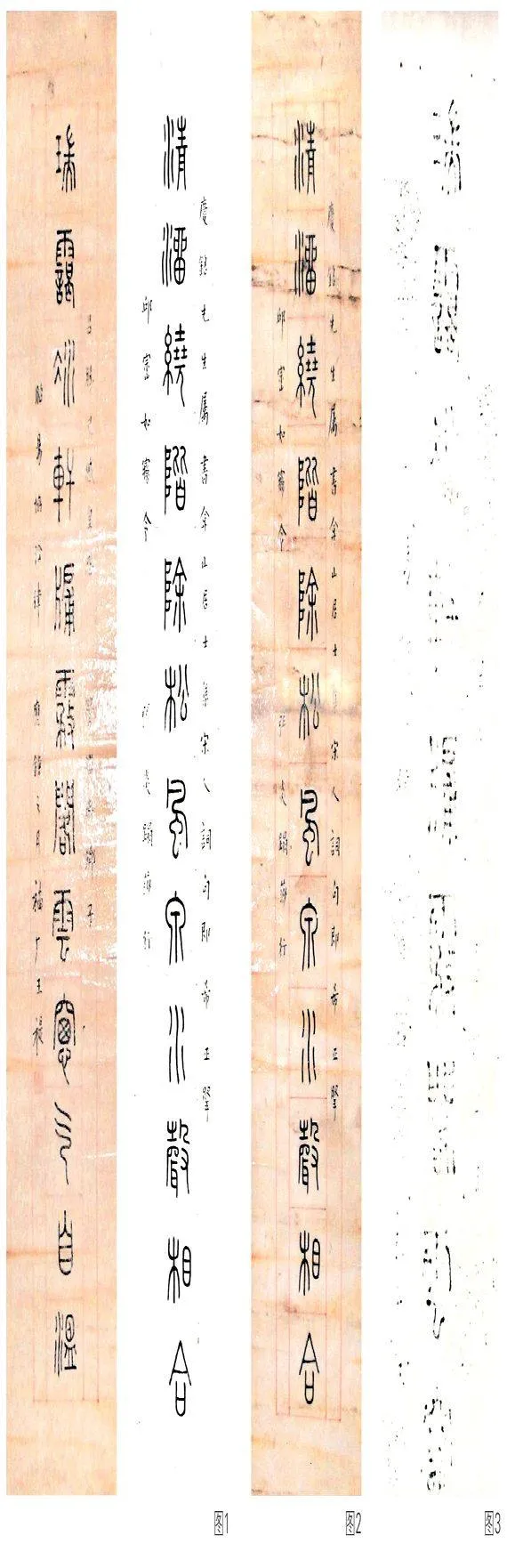

本文展示了王福厂的一副对联的“揭二层”。这一幅对联的两张纸中出现了一张夹宣纸和一张单宣纸,通过“揭二层”分别出现两种截然不同的效果。

近现代书画名家因年代较近,如有揭二层的伪作,一定出于当代人之手,时代风格和真迹原无二迹,甚至连辅助条件也几乎一模一样,所以要想辨出真假,只能就个人风格这一项作为判断。

揭出的第二层虽说也是原画的一部分,但是无论色彩还是用墨,所表现出的神韵都会有所缺失。尤其是真正的好作品是不能拿来揭二层的,因为作品本身的气息会因揭二层而大大削减,尤其是画更明显。所以说,“揭二层”是“揭”得容易看着心疼,这不仅仅是对艺术家的不尊重,实则是对艺术作品的一种谋杀。

本文详述“揭二层”,并非怂恿好事者学习,而是希望通过在此简述,让更多的人更全面地认识“揭二层”。