建构数学模型凸显应用意识

数学模型是数学基础知识与数学实际应用之间的桥梁,是实现数学“问题解决”的重要手段。2001年秋实施的课程改革,我国首次将“数学模型”引入到义务教育阶段数学课程中来,并明确指出:“义务教育阶段的数学课程不仅要考虑学生自身的特点,更要遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将数学实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学理解的同时,在思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步与发展。”

一、数学模型的释义

所谓数学模型,是指现实世界的某一事物系统,为了一个特定的目的,根据事物系统特有的内在规律,采用形式化的数学语言或符号,概括或近似地表达出来的一种数学结构。简单地说,数学模型就是对实际问题的一种数学表述,是对现实原型的概括,是一种符号模型。一切数学概念、公式和算法系统、数学理论体系等都可以称为数学模型。如数学中的数与式、方程与函数等都是研究数量关系和变化规律的数学模型。

数学学习的过程实质上就是一个建立数学模型的过程,即数学建模的过程。小学阶段的数学建模通常是从实际生活原型或提供的实际背景出发,充分运用观察、实验、操作、比较、分析、概括等思维方式,去掉非本质的东西,用数学语言或数学符号表述出数学模型,再运用数学模型解决一些实际问题。简单地说,就是将当前的问题转化为数学模型,然后用数学的方法去求解。

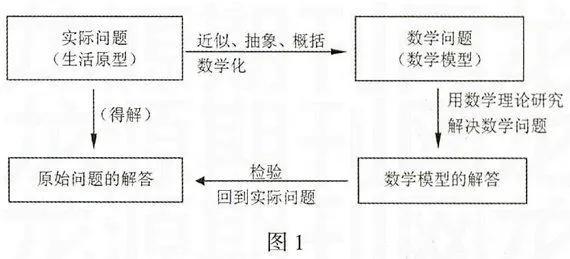

二、数学模型的建立

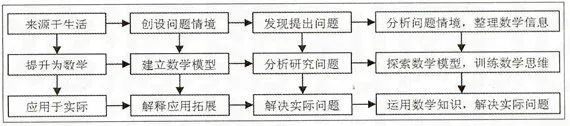

数学建模的建立过程大致如图1。

在具体的教学实践中,我们根据学生的认知规律、年龄特点和教学内容的特征,遵照“问题情境一建立模型—解释、应用与拓展”的基本步骤,构建了数学建模的基本思路:创设问题情境—建模准备,研究解决问题—建立模型,解释应用拓展一应用模型。下面以“用乘加、乘减解决问题”为例说明。

1.创设问题情境——建模准备

这是建立数学模型的必要阶段。数学源于生活,寓于生活,且用于生活。一方面,数学模型是关于现实世界的一个抽象的、简化的数学结构。另一方面,建立数学模型的目的是为了科学、有效地描述自然现象和社会现象,进而解决实际问题。因此,任何数学模型的建立都需要有具体的现实情景。教师应创造学生比较熟悉,或亲身经历的含有数学问题的现实情景,使学生在了解数学问题实际背景的基础上,搜集处理各种信息,发现、提出数学问题,为建立数学模型做好准备。

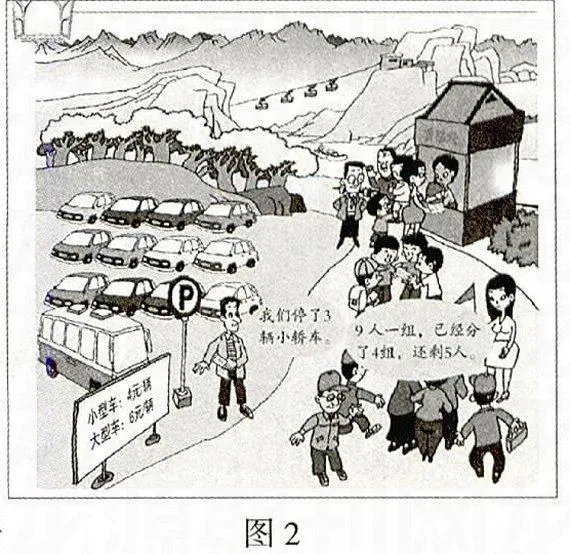

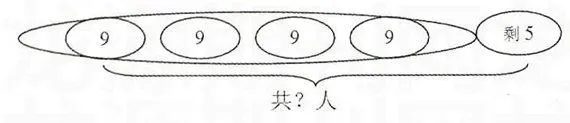

在讲本节课时,我们可以从学生喜欢的假日旅游入手,呈现学生非常熟悉的旅游情景(如图2),并根据情境中的数学信息,引导学生发现并提出简单的实际问题:旅游团每9人一组,已经分成了4组,还剩5人。这个旅游团一共有多少人?

从学生熟悉的生活实例人手创设问题隋境,就会达到预期的教学效果。一是激发学生的数学学习兴趣,让学生积极主动地投入到探究学习活动中来;二是借助学生已有的生活经验和认知基础,搜集整理数学信息,发现并提出数学问题,为建立数学模型做好准备;三是引导学生学会用数学的眼光观察生活,感受到生活中处处有数学,数学能帮助人们解决许多简单的实际问题,使他们体验到数学的意义和价值。

2.研究解决问题——建立模型

这是建立数学模型的关键阶段。教师根据建模对象的特征和建模的目的,引导学生对实际数学问题或现实情景进行观察、比较、分析、抽象、概括,并运用形式化的数学语言表达出数学概念,或用数学符号刻画出一种数学结构,从而建立数学模型。教学这节课时,此环节可以进行如下设计。

首先,运用数学手段,分析数量关系——将抽象的文本信息转化为直观的图形信息。

师:根据图片情景及有关文字,你认为哪些信息可以帮助我们解决“旅游团一共有多少人”这一问题?

生:导游在分组时告诉我们:“9人一组,已经分好了4组,还剩5人”。

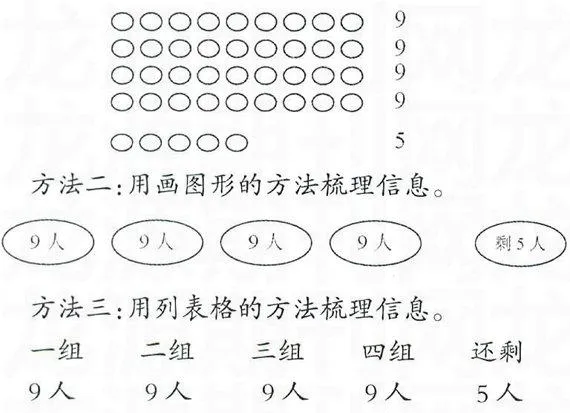

师:这个旅游团的分组情况还真是复杂!“9人一组,已经分好了4组,还剩5人,”是什么意思呢?你们能像以前那样,用摆学具、画图画等办法很直观地表示出这些话的意思吗?比比看谁的方法让大家一眼就看明白。

方法一:用摆学具的方法梳理信息。

分析数量关系是解决问题的关键。活动中,学生借助已有的活动经验和认知基础,用自己喜欢的方法对情景中的相关信息加以梳理,并将抽象难懂的文本信息转化为形象易懂的图画、图表信息,帮助学生理清信息之间的关系,架构起信息与信息之间、信息与问题之间的内在联系,为有效解决问题,构建“乘加”模型,理清了思路,积累了方法、策略和活动经验。

其次,根据数量关系,理清解题思路,探索计算方法,建构数学模型。

师:明白了这些信息之间的内在联系,怎样解决“这个旅游团一共有多少人”这一问题呢?

学生独立计算,教师巡视指导,同桌交流一下各自的算法和想法。最后,全班交流汇报。汇报中,及时组织同学们质疑、评价和补充、修改算法。

生1:要得出这个旅游团一共有多少人,只要把5个小组的人数加起来就可以。所以,我列的算式是:9+9+9+9+5=41(人)。

生2:列连加算式太麻烦,因为前4个组,每组都是9人,算4个9直接用乘法算9×4=36人,再用36加上最后剩下的5人,36+5=41人。

生3:我列的算式是“9×4+5=41(人)”。从图中可以看出,用前四个小组的4个9人加上剩下的5人就是旅游团一共的人数。

生4:我列的算式是“9×5-4=41(人)”。假设这五个组,每组都是9人,5个9人就是“9×5=45”人,最后再减去缺少的4人,也能算出旅游团一共的人数。

再次,借助直观图形,分析算法异同,及时抽象概括,促成模型建立。

此环节是学生在理清数量关系,明确解题思路,探得计算方法的基础上,建构起了乘加和乘减问题的数学模型。同时,由教师引领学生提炼出乘加、乘减模型背后所蕴含的结构性知识,即求几个几多几和求几个几少几,使学生对新建立起来的乘加和乘减模型有着更加深刻的认识,即在一个加法算式中,部分加数相同,个别加数不同,可以把相同部分用乘法算,不同部分再做加减。

最后,回顾解题思路,探讨计算方法,求得数学模型的解及实际问题的答案。

师:想一想,解决“旅游团一共有多少人”应先算什么,再算什么?

生:先算前四个组一共有多少人,再算旅游团一共有多少人。

师:计算“9×4+5”、“5+9×4”和“9×5-4”等乘加、乘减混合运算时,应先算什么?后算什么?

学生从中体会乘加、乘减混合运算的计算顺序,最后教师结合直观图讲解。

计算旅游团共有多少人,应算前4个组有多少人,后算旅游团一共有多少人,所以先算9×4=36人,再算36+5=41人;也可以先算5个组有多少人,后算旅游团一共有多少人,所以先算9×5=45人,再算45-4=41人。教师边讲解边把板书补充完整。

经过匕述活动,学生顺利完成‘懈决问题”的过程,亲身经历了“数学模型”的建立过程。在解决“旅游团人数”这一现实问题,通过摆学具、画图形、列图表等直观化手段和分析、综合、归纳、概括等抽象化手段,理清数量之间的关系,明确解决问题的思路,并用抽象的数学形式“9×4+5”、“9×5-4,’表示出来。回顾解决问题的思路,弄清“9×4+5”、“9×5-4”的计算顺序,掌握“9×4+5”、“9×5-4,’的计算方法,进而求得“9×4+5”、“9×5-4”这一模型的解及实际问题“旅游团人数”的答案。在解决问题的过程中,学生不仅理解和掌握了乘加、乘减混合运算的结构特点和计算方法,更积淀了解决乘加、乘减问题的分析思路与解题策略,使学生获得了终身受益的、可持续发展的学习能力。

三、解释应用拓展——应用模型

建立数学模型的目的是更好的描述自然现象和社会现象,从而帮助人们更好地去认识、改造自然和社会。通过建立数学模型可以教给学生一些数学思想方法,为将来的社会实践打下坚实的基础。因此,教师应对所建立的数学模型进行合理的解释、应用,使所建立的数学模型在学生的头脑中更具有生命活力。

首先,进行专项练习,巩固新知。

(先计算,然后说说先算什么,后算什么?)

进入景区后,游客们分成两路:有的乘缆车观光,有的划船游玩。

①乘缆车观光:现有4辆缆车,每辆限坐5人。

有24名游客排队,等候乘缆车观光。

问题:还剩几名游客需乘坐下辆缆车?

②划船游玩:租了大船1条,每条租金12元,可坐8人。

租了小船3条,每条租金5元,每条可坐3人。

问题:划船游玩的一共多少人?

你还能提出什么问题?

最后,拓展应用,体验价值。联系生活实际,用“4×5+3”编一个数学故事。

学习的价值在于应用,学生在生活化的内容,数学化的探索中获得的知识、方法、经验等,只有在解释和应用于生活中时,才能焕发出数学的魅力和价值。因此,教师设计专项练习、基本练习和拓展应用三个层次进行巩固训练,恰当处理技能训练和解决问题的关系,对提升学生综合运用知识解决问题的能力,发展学生的数学应用意识会起到很好的作用。

综上可知,数学学习的过程既是解决问题的过程,也是建立数学模型的过程。也就是把数学学习的内容放在现实有趣的问题隋景里,引导学生亲身经历“问题情景—建立模型一解释、应用和拓展”的过程,经历“提出问题—分析问题—解决问题”的过程,经历“整理数学信息—分析数量关系N式计算求解”的过程,经历“来源于生活—提升为数学—应用于实际”的过程。其教学过程可以用图3表示。

学生运用了观察与操作、分析与对比、抽象与概括等思维方式,亲身经历了将现实问题抽象为数学问题,将生活原型转化为数学模型的过程。这一过程使学生积累了将现实问题“数学化”的经验,感受到了数学模型的思想、方法及价值;使学生的抽象思维能力和符号感获得发展,数学应用意识和应用数学解决实际问题的能力得到提升。