平远“小桂林”别致大河背

“丹霞碧水大河背,峰岭浮银小桂林”。

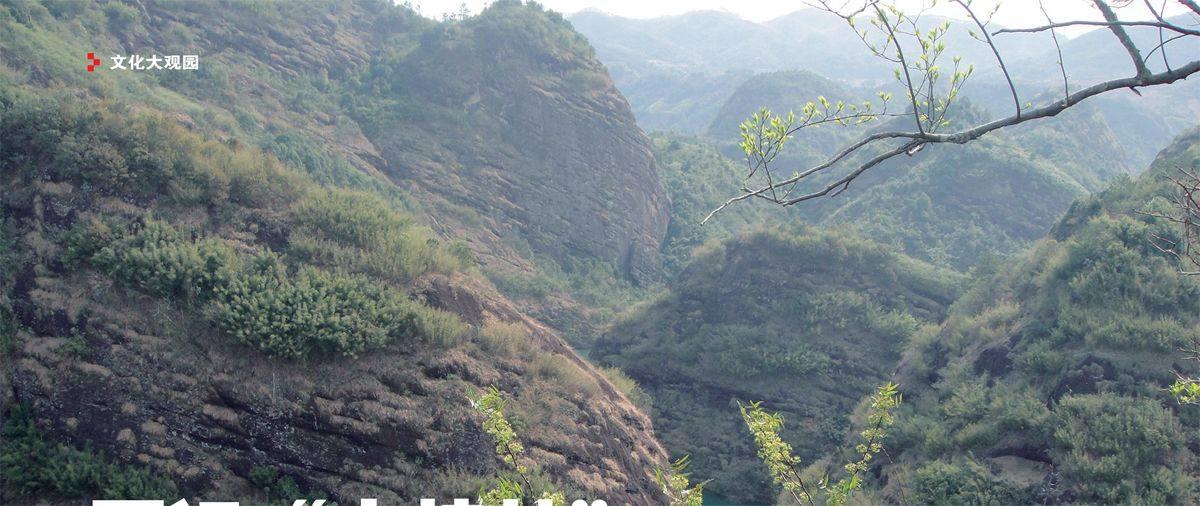

有平远“小桂林”美誉的大河背风景区坐落在梅州市平远县中行镇仲石村西南方,地理位置优越,交通便利,距离梅州城区约55公里,距离平远县城8公里多。景区方圆10多平方公里,景点众多,景区内群峰突兀,岩崖峻峭,山清水秀,层峦叠翠,令人赏心悦目。在第九届全国丹霞地貌开发学术研讨会上,大河背被确认为全国第680处丹霞地貌风景区。

大河背整个景区呈宽带峡谷状,堪称是一段丹霞地质结构的天然走廊,神奇而瑰丽。整个景区以洋洞河为主线,可分为两个部分。其中地处洋洞河下游当地小名叫萝卜坝的景点,从206国道驱车进入仅2公里路程。近年来,当地政府加大投入,因地制宜、精心开发自然、人文景观,风景秀丽的萝卜坝设施不断完善,游人渐增,人气旺盛。特别是当地人称帽栏寨的石山(相传大平天国农民起义军曾驻过军,山顶城墙旧址清晰可见)与清澈的洋洞河山水相依,山回水转,既可爬山锻炼身体、尽享天然氧吧,还可从萝卜坝登船,乘坐游船穿越洋洞河休闲观光。

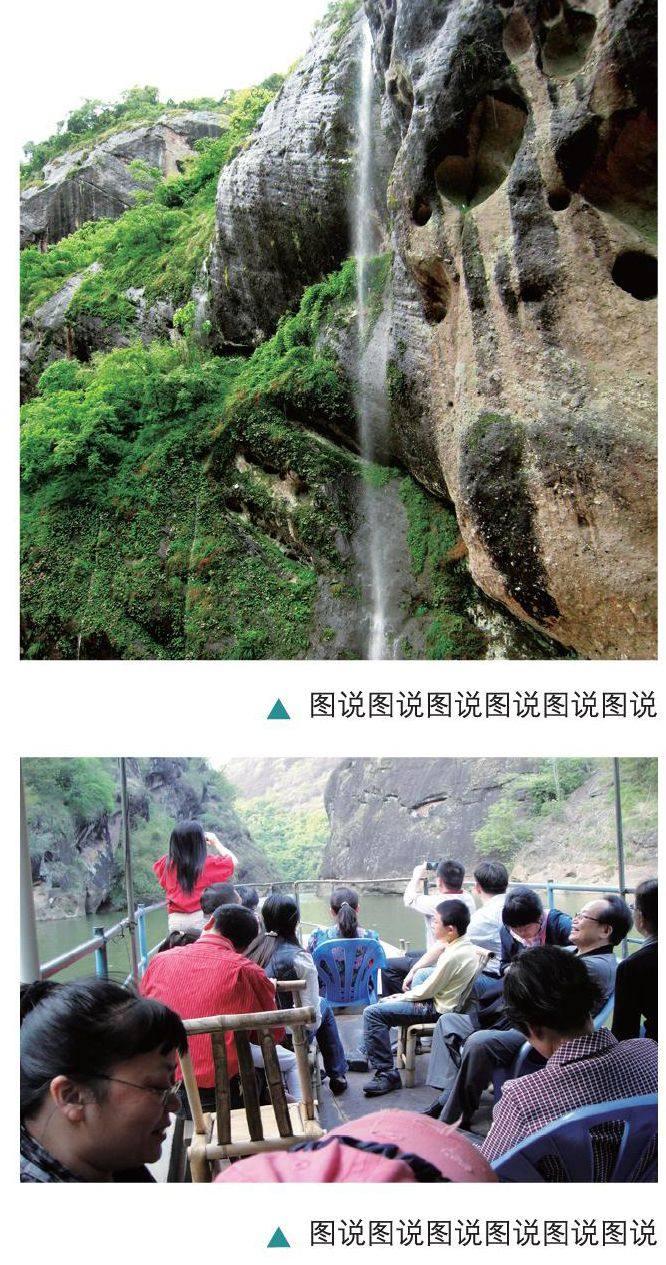

洋洞河湖面为丹霞地貌的峡谷,原来只是小河床,因下游险要处筑坝建水库,提升了水位,峡谷风景从此而生,成为体验式休闲旅游的胜地。洋洞河湖面长5公里,库容量168万立方米,坐船观光来回全程约35分钟。人在船上,如入画中,但见湖面清风碧玉,山映湖中,倒影幽幽,山、石、水层次分明,异彩纷呈。两岸群山起伏,两岩对峙、石崖高耸,松竹茂密,岩洞众多,浓翠荡漾,气象万千,风景别致,令人赏心悦目。在悬崖峭壁之间,点缀着几株梧桐树,丹霞地貌权威专家中山大学彭华教授认为这里堪称“丹霞梧桐”。湖面上较有名的莫若被当地人称为“泅潭缝”的地方,奇峰夹岸,峰回水转,崖上的“天龟石”颇为壮观,雄踞崖顶东望下山状,仿佛试探着水的深浅,欲跳到峡谷里畅游一番,让人遐想。由于其名称外人不易读懂,有摄影采风者,从仲石村古名凤石村得到启发,美其名曰“凤石谷”。

洋洞河景观,早在明朝的占国师刘江东就有诗为赞,他在《王字龙、玉字穴》中写道:“沐皇桩上一支龙,天上麒麟难认踪。堂前恰似葵花照,坟下现出一明弓。三台三柱插盖穴,天马旗鼓响咚咚。铁扇关门献珠宝,状元文笔在云中。有福之人葬得着,儿孙世代在朝中。”诗中提到的龙山、麒麟山、葵花山、天马山、旗山、鼓山、铁扇关门等都是这里的自然景观。另外,这里还有著名的历史遗址,从国道往萝卜坝途中,省道(良丹公路)旁有建于咸丰三年(1853年)的甘露亭和梅亭,山道旁有枫树岗摩岩石刻,内容为“太平天国平天王左排”,每字约16.6厘米,为阴刻行楷。据考证,该石刻是同治四年(1865年),太平天国农民起义军在平远活动时留下的遗迹。当年,太平天国战败后,康王带领残余部队逃亡中途经中行大河背,并在大河背的一块石头上刻下许多文字,由此形成的摩悬石刻,1985年被平远县人民政府确认为县级重点文物保护单位。

坐完游船,欣赏完雄伟的帽栏寨,返回原路再途经仲石村,就到了地处洋洞河上游的大河背电站。电站周围千岩百态,山石各异,峡谷秀丽,石壁、石洞,赤壁丹崖应有尽有,是名副其实的“红石公园”。而电站对面,有一个“龙潭”景观,遇到汛期河水充足满溢时,因河水落差大,形成一个瀑布泻入潭中,气势磅礴,十分壮观。沿电站背面的石阶拾级而上,行走在弯弯曲曲的排水圳道上,冰臼群,潜水洞,顶平、身陡、麓缓的方山、石墙、石峰、石柱等奇险的地貌形态和悬崖峭壁上的仙人脚印、石棺、众香国等景点尽收眼底。而圳道下面的河床,均由石板石槽构成,形成有飞鸟穿洞、仙姑岩、情侣岩、金斗岩等自然景观;峡谷生命链在原始状态中生生不息,野生植物资源富集,生长有华南苏铁、狮子耳、百日晒、杜鹃、兰花等名贵花卉和中草药材。电站背后的河床里还有“冰臼群”,大大小小的石臼,直径大的有6至7米,最小的只有几厘米,内壁光滑,形状却各具特色。由于河水已被引自渠道用来发电,另外少量水渗透至石缝内,河床内又有不少天然“石桌”,吸引了不少游人在此野炊。抬头仰望,石崖有大大小小的石洞或石窝,据说是在造山运动中岩层从海底升起,历经亿万年风化而成,其原始的自然美,同样让人叹为观止。