伊犁河:从天堂带来的彪悍与浪漫

艾柯 赵勤

汉武帝认为伊犁河是“神的特殊恩赐”,凭借生存在河两岸的“西极天马”,他夺得了更大的江山;近代地理学家认为,伊犁河流域是农耕文明与游牧文明的结合处,不仅是“中亚人种博物馆”,还是民俗学的研究天堂;现今生活在伊犁河流域的人们,依旧不停歇地书写着传奇,比如那神奇的驯鹰术……

发源于天山西段的伊犁河,古称亦列水、伊丽水,是新疆水量最大的河流。这条伟大的河,不仅赋予两岸流域绝妙的生态,也为两岸带来了璀璨的人类文明——逐鹿西北高原的各个剽悍民族,经过多年的马蹄尘烟和苦心营建,最终在伊犁河流域形成了多民族聚居。

历史上,伊犁河流域是古代丝绸之路北线必然经过的重要地区,也是重要的文明通道、军事要塞。自古以来,无论是游牧还是农耕民族,都在向往着这片戈壁中的绿洲。史学家赖洪波先生曾这样描述:“一个地方,它的经历和祖国的命运和利益如此直接相关,并产生如此大量的涉外问题,在全国也是罕见的……综观千年史实,伊犁这个地方,民族必争,历史悠久,古迹遍地。”

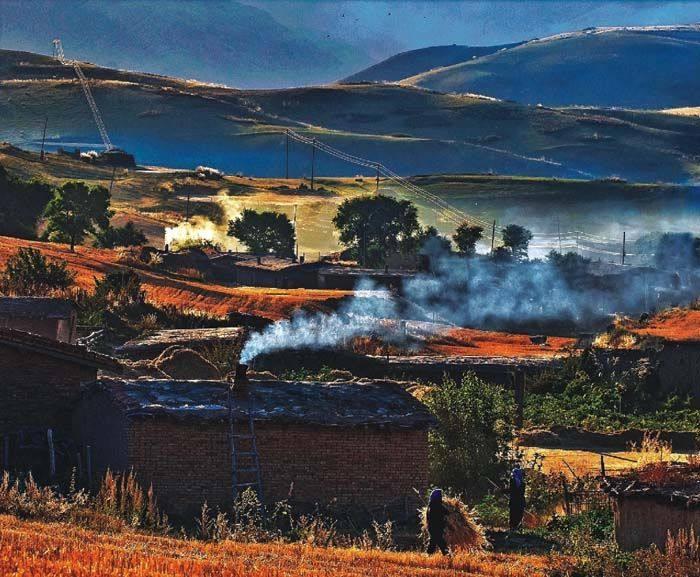

天上来的河流为人间冲刷出绝美的伊犁谷地

在天山北支博罗科努山与南支哈尔克山之间,是天山山脉水资源最丰富的山段,而古老的伊犁河,正是从这里奔腾而出的。

在神话中,伊犁河是连接人间与天界的纽带,而在当地人口中,伊犁河为这片土地带来了巨大的生机——北边的天山支脉和南边的天山主峰自然相交,伊犁河在这里蜿蜒成一个巨大的夹角。这些相交的山脉平均海拔都在3000~5000米之间,成为很好的天然屏障。夏天,这些屏障挡住了南疆塔克拉玛干大沙漠干燥炎热的气流;冬天,来自北冰洋的寒潮因为这个屏障而无法进入到伊犁谷地。幸福的是,没有屏障的西面,拥抱的却是西风带来的北大西洋、地中海暖湿气流……

于是,在大片的荒漠地带中,一块温润的神奇绿洲诞生了,它同时还具有高山和海洋的气质。这片绿洲继而因为这条河而被命名,叫作伊犁谷地。

中国人喜欢将伊犁谷地称为“塞上江南”,外国人则赞叹这里是“中亚乐园”,是“神的特殊恩赐”。实际上,在大西北茫茫黄沙中出现这样大的绿洲,的确让到达伊犁谷地的人有一种如临仙境的感觉。

全球的植物学家、动物学家们,对伊犁谷地的评介是:一个“水、土、光、热”组合最合理的地方。所以除了人类,这里也是各种生物的天堂。

闻名全球的伊犁谷地野果林,是许许多多种植水果的原始基因库——无数的农学家为了追溯苹果、核桃和杏的血脉来到这里。确切地说,野果林分布在伊犁谷地海拔1000~1600米的山地上,这里不仅降水丰富,而且是非常特别的“逆温带”,也就是说,冬季气温越低,这一带反而更为温暖。

中科院新疆所的侯博、许正等专家调查后证实:在伊犁谷地的野果林中,有野生的果树植物57种。其中包括野苹果、野杏、野樱桃、野核桃、野山楂、野樱桃、野蔷薇、野草莓……西南大学的李育农教授研究表明:谷地中的野苹果,正是现代栽培苹果的祖先。侯博、许正也调查指出:谷地中的野杏,就是现代栽培杏的直接祖先。

有意思的是,关于野果林自己的身世,植物学家们至今仍然争论不休:有人认为它是在谷地中躲过了几次地球冰期的古植物;还有人认为,它是冰期结束后,优越地理气候所带来的植物复兴之地。

除了远古时代遗留下来的野果林,伊犁谷地中还有一大片如梦如幻的薰衣草田。这片薰衣草基地,已经有40多年历史。新疆职业大学的游海丽教授在文章中说:1965年,伊犁地区从法国引进种植薰衣草,到如今种植面积已经达到5万亩,不但是全中国最大的薰衣草种植基地,更与法国普罗旺斯、日本北海道的富良野并称为“世界三大薰衣草基地”。到如今,“伊犁薰衣草”这种天然香料,更是名列世界八大顶级品种之一。

由于喜光、耐干旱和不喜潮湿的特性,伊犁谷地的薰衣草全都种植在谷地的更低处,海拔在500~1000米左右。而就法国普罗旺斯香料生产地而言,伊犁的薰衣草基地和它处于同一纬度上。

千年疑问“塞种人”与乌孙人之谜

但凡有江河的地方,必有属于江河的文明,伊犁河流域也不例外:早在约一万年前,这里就出现了人类活动的踪迹。同样,在伊犁河流域,至今仍有许多文明的谜团没有解开,比如细石器时代早期生活在这里的原始人类“塞种人”,究竟是来自东方还是西方?

《汉书·西域传》第一次出现关于塞种人的记录是:东边的月氏国被匈奴赶往西方,便击败了居住在伊犁谷地的塞王,塞族人只能南迁,而大月氏则占领了塞王原本的土地。

塞种人,中外历史典籍中又称“塞人”、“萨迦人”、“释迦人”、“塞克人”、“斯基泰人”、“允戎人”等。当年,他们的足迹曾踏遍中亚、南亚、西亚,而关于塞种人的中外记载,也是五花八门,精彩异常。

塞人早在约3000年前,就从阿尔泰山把大量黄金贩运回古希腊;大体同一时期,又在昆仑山间、帕米尔高原,和氐人、羌人等部落氏族进行激烈碰撞和交融。有专家分析:以女性为首领的“西王母”部族,就是羌人、塞人经过碰撞融合而形成的。

这个神秘的族群,很早就掌握了高超的炼铜技术。后世考古学家发现,塞人墓葬遍布伊犁谷地。墓中出土的做工精美、造型迥异的青铜器包括:青铜武士像、三足铜釜、四兽足铜盘、铜刀、对兽铜项圈、喇叭状高足承兽铜盘……在尼勒克县,开采于春秋战国时期的古铜矿遗址,被证明为迄今为止所发现的中国最早的古铜矿遗址。而这一切,都是当年的塞人所为。

更多的专家倾向认为,塞人是来自地中海东支的欧罗巴人种,也被称为“印度、阿富汗类型”。脸不黄,发不黑,长相跟亚洲的蒙古利亚人种明显不同,操着印欧语系东伊朗语支的语言。至于他们为什么来到这里,答案似乎很简单:处在采集、狩猎直到放牧生产阶段的原始人类,小迁徙或大迁徙,都似乎不可避免。遇到天灾、瘟疫,野果不多、猎物难寻,强大的邻居不容,都会成为迁徙的理由——直到找到天堂般的伊犁谷地。

塞人在伊犁河流域的足迹非常普遍,他们现今已成了众多专家的热门研究对象,据专家研究,后人命名的丝绸之路“天山道”,其实就是塞人一步一个脚印踏出来的,而中原人士那时所看重的金饰,至少有相当一部分,也是塞人贩运过去的——因为塞人采金、炼金、打造金饰的水平,在当时已相当高超,而伊犁河流域的博罗科努山,也是天山山脉中的重要产金地……

与塞人一样,在伊犁河流域留下千年不解谜团的,还有乌孙人。

乌孙人是塞人之后在伊犁河流域出现的一个庞大民族。在相当长的一段时间内,这条河的流域都是他们骏马驰骋的天下。欧洲史籍中,称乌孙人为“伊赛顿人”。他们本来在河西走廊敦煌一带繁衍生息,由于匈奴人的唆使和支持,西击大月氏而占据了伊犁谷地,建立了名震一时的“乌孙国”。乌孙国最强盛时,人口达到63万,可参军作战的男丁有约18万,在西域称得上是仅次于匈奴的强国。

西汉曾有两位公主,先后嫁给了乌孙国王。公元前105年,在乌孙都城“赤谷城”和一个名叫“眩雷”的地方,就有了给公主护驾的300名汉军及侍从,在那里耕种土地,开西域“屯垦戍边”之先河。公元前71年,乌、汉联军东西夹击,大败匈奴,为西域纳入中国版图奠定了牢固基础。直到公元938年,乌孙国王还曾向遥远的辽国皇帝,进献珍奇礼品。

乌孙人,同样称得上是一支神奇的人群聚落。有专家说,乌孙人是哈萨克人的先祖之一;还有专家干脆说,哈萨克人就是乌孙人的后裔,因为到现在为止,“乌孙”依然是哈萨克的大部落。而哈萨克学者爱说的一句话就是:我们哈萨克人和汉人,早就是亲戚……

奇异民俗天马故乡的驯鹰术

伊犁河是连接人间与天界的河流,流域里自然少不了神奇的风物与民俗,这其中,“神鹰”与“天马”就是最突出的代表。

生活在草原上的哈萨克人,他们相信鹰是唯一能直视太阳而不被灼伤的神鸟,无论论捕食或者飞行,鹰永远是蓝天里终极的猎手。

如今,伊犁河流域的许多哈萨克牧民还保留着驯鹰的传统。一只好的猎鹰,需要驯鹰人投入全部心血,去精心喂养和悉心关照。鹰的性情凶悍,桀骜不驯,一般人都是从雏鹰开始喂养,逐步进行驯化。但好的猎人认为人工养大的雏鹰过于娇弱,缺少野生鹰的攻击力,不够迅猛和彪悍,也不够有挑战性。所以,真正的驯鹰人直接捕捉成年的野生鹰驯养。难度虽大,但驯化后威力加倍。

据有经验的人介绍,驯鹰的关键在于一个“熬”字。捕到的鹰,先要用布把鹰眼睛包起来,也有说是用细线把鹰的眼皮缝起来,目的都是让鹰避免过多的外界刺激。同时还要用一块棕皮裹住鹰身,以防止羽翅损伤。再用皮绊把鹰脚拴住,放在一根横吊在空中的粗绳子或木棍上,驯鹰人来回扯动这根吊着的绳子,使得鹰无法站稳和睡觉。连续数昼夜,鹰会被弄得神魂颠倒,疲乏到极点而摔倒在地。这叫“熬鹰”。 此时要往鹰头上浇凉水,使鹰苏醒,然后给它饮点茶水或盐水,但不喂食物。约半月之后,等鹰饿得只剩骨头,一点精神都没有的时候,也就意味着它桀骜的性格被人逐渐驯化了。

驯鹰是一件极其讲究的活儿,喂食、捕猎培训等都有一系列严格的教程。培育一只好的猎鹰需要花三至四年的时间。总的来说,如果把驯化的鹰放出去,可以自如呼唤回来,便是一只合格的猎鹰了。这种鹰既有攻击力,又具有听人使唤的驯顺,被哈萨克族人视若珍宝,价值不菲。

相比“神鹰”的个人化,另一种“天马”的影响力更为庞大。

雄才大略的汉武帝,曾在看到乌孙国进贡的马匹后,写下一首流传千古的《西极天马歌》:“天马徕兮从西极,经万里西归有德;承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服……”从此,神骏非凡的乌孙马名扬天下,它们的后代,如今被称为伊犁马。

在汉武帝心目中,来自伊犁河流域的骏马,是上天神灵带给他征服四方的礼物,他用天马征服了几乎整个西域。而汉武帝只是开了个头,千年后的清朝乾隆年间,清政府依旧在伊犁河流域大力兴办马政,建立多处马场,培育良驹,以供军需。左宗棠大军当年正是依靠伊犁马之威,所向披靡地收复了新疆……

现今的伊犁马在经历了数百年的漫长岁月后,也融入了多种优良马种的遗传基因。如河套的蒙古马,与乌孙近邻的大宛马,还有从俄罗斯引进的奥尔洛夫马、布琼尼马等优良的马种,都对今日伊犁马的形成起到了决定性的作用,而在2008年举行的首次伊犁马拍卖会上,各地爱马者、客商慕名而来,最高价格的马匹拍卖到18万元……