灵宝仰韶文化 出土玉器赏析

王延敏 杨海青

西坡遗址位于河南省灵宝市阳平镇西坡村西北,坐落于铸鼎原南部。遗址东、西两侧分别为沙河的支流夫夫河与灵湖河,海拔456米~475米,总面积约40万平方米。2005年4~7月,河南省文物考古研究所与中国社会科学院考古研究所等单位组成的联合考古队,对遗址进行了第五次发掘,最重要的收获是揭露了22座仰韶文化中期最晚阶段(公元前3300年左右)的墓葬。这是在仰韶文化中期的核心地区首次发现该时期墓葬。墓葬随葬品中有十几件玉器,因为这是黄河中游地区时代最早的成批出土玉器,倍受瞩目。这里将玉器的情况作介绍,以飨众多读者。

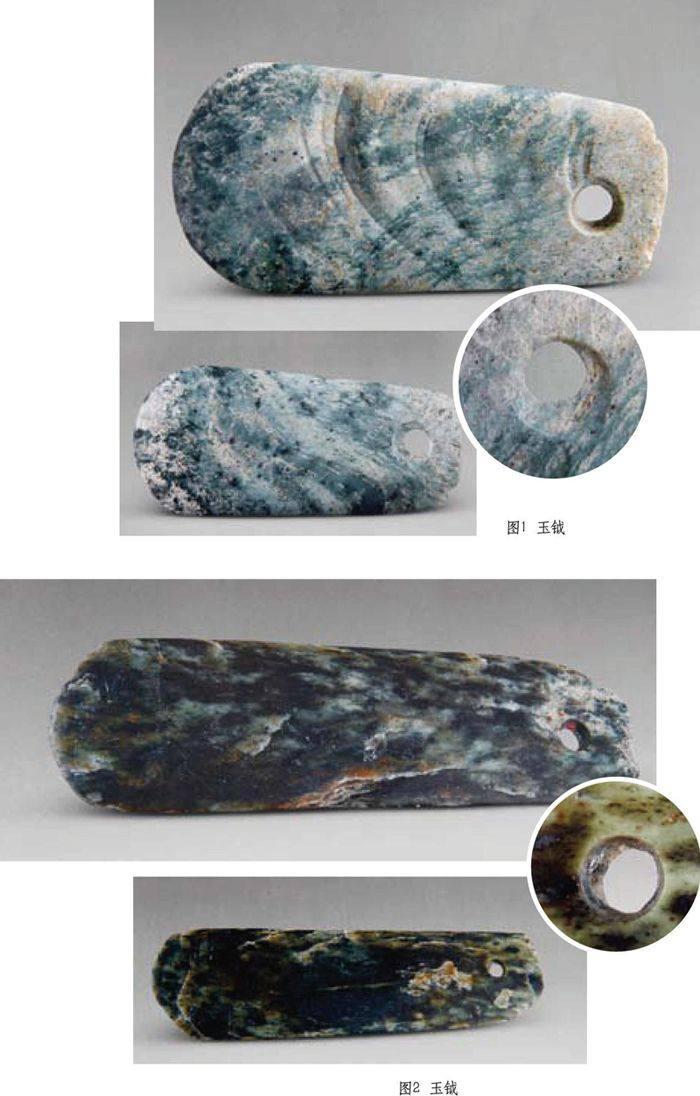

玉钺(图1)长12.9厘米,宽5.6厘米,厚0.88厘米。青色,有浅绿色斑纹。身近梯形,顶近平,直边略斜,双面弧刃。近顶有一孔,两面管钻而成,先由一面钻约0.6厘米深,再由另一面钻约0.2厘米深,将中间部分击穿,孔壁经加工。正面(正面和背面均以图为准,下同)器身保留线切割留下的弧形凹痕。顶未磨,其余部分(包括线切割痕内)均经磨光。刃部无明确使用破损痕迹。穿孔周围无系柄痕迹。

玉钺(图2)长22.9厘米,宽6.5厘米,厚1.3厘米。浅绿色、墨绿色混杂。长条形,两边薄锐,中部厚而隆起,平顶,直边略斜,双面弧刃,刃最凸点两侧弧度不同。顶经敲打整形未磨制,其余部分精心磨制,很光滑,但仍然可见细磨痕和琢制痕。近顶处有一孔,双面管钻而成。由正面钻约0.5厘米,再由背面钻约0.4厘米,将中间部分击穿,两孔未对准,约有0.3厘米的偏差。孔周围和顶部无系柄痕迹。

玉钺(图3)长18.6厘米,宽7.8厘米,厚1.3厘米。深灰色,有浅灰色纹理和灰绿色斑点。器身近长梯形,扁平。顶略凸,下为双面平弧刃,最大弧度略偏左。顶部略经磨制,仍保留有原料的疤痕,其余部分经精细磨制,很平整,但肉眼可见与器身长边基本平行的竖向细长磨制细痕,并隐约可见未完全磨平的琢制斑痕。两侧边缘大部分被磨制成窄的平面,中部各有一小破损。刃部有小破损。上部无系绳痕迹。

玉钺(图4)长16.5厘米,宽4.8厘米,厚1厘米。深墨绿色,有乳白色纹理和暗绿色斑点。器身近长梯形,中部略隆起,顶不规则,略凸,下为双面尖弧刃,最大弧度略偏左。顶部略经磨制,仍保留有原料的疤痕,其余部分经精细磨制,非常光滑,但肉眼可见与器身长边呈45度至30度角的斜向短磨制细痕,并隐约可见未完全磨平的琢制斑痕。上部有崩疤,可能因琢制时用力过大形成。两侧边缘被磨制成刃状,基本完好无损,中部有一小破损。刃部完好,无使用破损或磨光痕。上部无系绳痕迹。

玉钺(图5)长17.2厘米,宽6厘米,厚1.5厘米。深墨绿色,局部颜色较浅。器身近长梯形,中部隆起,近刃部分略向上翘起,右侧直边明显长于左边,弧顶,下为双面弧刃,最大弧度居中。近顶部有一孔,由正面单面管钻而成,将透时由背面将残存的薄面敲破。正面孔口为规则的圆形,直径1.3厘米,背面孔口为较规则圆形,直径0.8厘米。正面孔口左上部有一管钻跑偏留下的疤痕。孔壁经过磨光,但仍保留纤细的管钻痕迹。顶部只略经磨制,仍保留有原料的崩疤,左角有小破损,其余部分经精细磨制,非常光滑,但肉眼仔细观察,可见与器身长边平行或呈一定角度的竖向或竖斜向磨制细痕,并隐约可见未完全磨平的琢制斑痕,正面穿孔上部与顶端间的磨痕明显。两侧边缘大部分被磨制成很窄的平面,基本完好无损。左下部有一个因线切割时用力不当,切入坯料过深形成的凹痕,内有与之平行的细磨痕。刃部无明显的使用破损或磨光痕迹。穿孔及其周围部分无明显的系绳痕迹。

玉钺(图6)长16.4厘米,宽6.6厘米,厚1.6厘米。深绿色,局部颜色较浅。器身近长梯形,中部略隆起,弧顶,右侧上端残破,下为双面刃,右侧刃边直,左侧刃边略弧,最大弧度居中。近顶部有一孔,由正面单面管钻而成,将透时由背面将残存的薄面敲破。正面孔口为规则的圆形,直径1.2厘米;背面孔口为较规则圆形,直径0.8厘米。孔壁经过磨光,但仍保留纤细的管钻痕迹。顶部只略经磨制,仍保留有原料的疤痕,其余部分经精细磨制,非常光滑,但肉眼仔细观察,可见与器身长边平行或呈一定角度的竖向或竖斜向磨制细痕,并隐约可见未完全磨平的琢制斑痕。两侧边缘大部分被磨制成很窄的平面,基本完好无损。正面右中部近边缘和左下部近边缘有两处因线切割时用力不当,切入坯料过深形成的凹痕。刃部无明显的使用破损或磨光痕迹。穿孔及其周围部分无明显的系绳痕迹。

玉钺(图7)长17.2厘米,宽5.3厘米,厚1.5厘米。乳白色。略粉化。器身近长梯形,中部略隆起,左侧直边明显长于右边,右边上部破损,平顶,下为双面弧刃,最大弧度偏左。刃平钝。近顶部有一孔,由正面单面管钻而成,将透时由背面将残存的薄面敲破。正面孔口为规则的圆形,直径1.5厘米;背面孔口为较规则圆形,直径1.1厘米。孔壁经过磨光。顶部经磨制,呈单面刃状,左角有小破损;其余部分经精细磨制,未粉化部分光滑,粉化部分较粗糙。两侧边缘大部分被磨制成圆钝刃状,基本完好,右侧近顶部分残断。刃部无明显的使用破损或磨光痕迹。穿孔及其周围部分无明显的系绳痕迹。

玉钺(图8)长16厘米,宽6.3厘米,厚0.95厘米。青灰色,杂铁锈色斑。器身近长方形,通体扁平,顶平,下为双面弧刃,最大弧度偏左。近顶部有一孔,由正面单面管钻而成,将透时由背面将残存的薄面敲破。正面孔口为规则的圆形,直径1.2厘米;背面孔口为不规则椭圆形,长径0.75厘米,短径0.54厘米。孔壁经过磨光,但仍保留较深的管钻痕迹。顶部只略经磨制,正面左侧和背面中部有残缺;其余部分经精细磨制,很光滑,但肉眼仔细观察,可见与器身长边垂直或呈一定角度的横向或横斜向磨制细痕。两侧边缘大部分被磨制得尖锐如刃,只有左侧近顶端略厚、呈一很窄的平面。左侧中部有两处较大的疤痕。刃部无明显的使用破损或磨光痕迹。穿孔及其周围部分无明显的系绳痕迹。

玉钺(图9)长16.6厘米,宽8.1厘米,厚1.4厘米。铁褐色,杂铁锈色斑和乳白色纹理。器身近梯形,身中部略隆起,顶平,下为双面弧刃,最大弧度偏左。近顶部有一孔,由正面单面管钻而成,将透时由背面将残存的薄面敲破。正面孔口为规则的圆形,直径1.2厘米;背面孔口为不规则圆形,直径0.6厘米。孔壁经过磨光,只可见浅细的管钻痕迹。顶部只略经磨制,正反两面均保留有原料上的疤痕,两角略残损;其余部分经精细磨制,非常光滑,但肉眼仔细观察,可见与器身长边基本平行的竖向磨制细痕,并隐约可见未完全磨平的琢制斑痕。两侧边缘均被磨制得尖锐如刃,基本完好无损。刃部无明显的使用破损或磨光痕迹,但两端有残损,左端残损较大。穿孔及其周围部分无明显的系绳痕迹。

玉钺(图10)长17.9厘米,宽6.6厘米,厚1.7厘米。深墨绿色,局部颜色较浅。器身近长梯形,中部隆起,顶平,下为双面弧刃,最大弧度略偏右。近顶部有一孔,主要由正面管钻,将透时由背面略管钻成孔。正面孔口为规则的圆形,直径1.2厘米;背面孔口为较规则圆形,直径0.8厘米。正面孔口周边可见管钻留下的细圆圈痕。孔壁经过磨光,但仍保留纤细的管钻痕迹。顶部只经较细致磨制,右角略残;其余部分经非常精细的磨制,很光滑,但肉眼仔细观察,可见与器身长边平行或呈一定角度的竖向或竖斜向磨制细痕,并隐约可见未完全磨平的琢制斑痕。两侧边缘大部分被磨制得尖锐如刃,只有右侧近顶端略厚,成一很窄的平面。两侧均基本完好无损。刃部无明显的使用破损或磨光痕迹,中部偏左有一小残损。穿孔及其周围部分无明显的系绳痕迹。

玉钺(图11)长17.1厘米,宽6.6厘米,厚1.5厘米。深墨绿色,局部颜色较浅,有土黄色斑。器身近长方形,中部略隆起,弧顶,下为双面弧刃,最大弧度居中。近顶部有一孔;双面管钻而成,由双面各钻约0.4厘米深,孔位没有对齐,约有0.6厘米的偏差。两钻孔重合部分被击穿,从正反两面观察,均可见残留的月牙状钻芯断面和宽约0.1厘米的管钻痕。正面孔口为较规则的圆形,直径1.5厘米;背面孔口也为较规则圆形,直径1.3厘米。孔壁经过磨光,但仍保留纤细的管钻痕迹。顶部未经磨制,仍保留有坯料的疤痕,左角有小破损;其余部分经精细磨制,非常光滑,但肉眼仔细观察,可见以横斜向为主的磨制细痕,并隐约可见未完全磨平的琢制斑痕;器身右下侧有一切割过深留下的痕迹,左上边缘等处有琢制不当留下的疤痕。两侧边缘大部分被磨制成极窄的平面,可见斜向细磨痕,局部呈刃状,基本完好无损。刃部无明显的使用破损或磨光痕迹,右角残损。穿孔及其周围部分无明显的系绳痕迹。

残玉环(图12)外径7.4厘米,内径5.3厘米,内缘厚0.6厘米。墨绿色,局部颜色较浅。圆形,约五分之一部分已残。内缘厚,向外缘渐薄,外缘呈尖圆状。通体磨制,非常光滑,内缘尤其光滑。隐约可见横向的短细磨制痕迹,但难以辨认其他制作(如穿中孔)痕迹。

这批玉器虽然数量不多,但器身保留下来的加工痕迹,为了解当时的玉器加工方法与技术提供了重要线索。玉料切割是玉器制作的第一步。从部分玉钺表面留下的切割痕迹看,西坡玉器的裁料方法,主要采用了线切割技术。例如,在图1正面有数条清晰的圆弧形曲线,曲线一侧的弧度较大,另一侧的弧曲度较平直,弧线附近呈波浪式起伏,圆弧径有由外而内逐渐缩小的倾向。这些特征与有的学者所说的线切割方法所形成的痕迹相像。另外,图5和图7两件玉钺上也见略显弯曲的线切割痕迹,只是经过磨制和抛光后,保留下来的仅为个别原本较深的切割痕迹。从测量数据可以看出,大多数玉钺的长度为16.2~17.0厘米,宽6.1~7.3厘米,厚度为1.4厘米左右。这表明,人们在玉钺造型上或许具备了基本的制作“标准”。个别尺寸不在此范围的,有两种可能的解释:其一,可能与玉料的大小有关,如图1原料可能短且薄,因不宜充分磨制,故保留明显的裁料时形成的切割痕迹;其二,可能与墓葬规格有关,如图2比其他墓出土的要明显长一些,而该墓正是目前发掘的这批墓葬中规模最大者。玉料经过切割后,接下来的工序为琢磨成形。西坡大多数玉钺的顶部附近未经磨制,或者只是略作磨制,还可以看到琢制的痕迹。器身则经过精心磨制,多十分平整。放大镜下初步观察,部分钺的表面还能看出同方向的细微磨痕,显示在磨制过程中,工匠很可能比较娴熟地手握器物沿直线来回用力。从图11和图2两件玉钺上的穿孔看,钻孔显然采用了管钻的方法。这两件器物的穿孔均由两面钻透,由于钻孔错位而留下清晰的管钻痕迹。图11穿孔中保留有残断的玉芯,玉芯和穿孔壁间留有宽度约1毫米的沟槽,可以认作完成钻孔时钻具壁的残存厚度。但是,对于那些没有留下管钻痕迹的玉钺,特别是单面钻的钺,不排除使用实心钻的可能性。耐人寻味的是,同一座墓出土的玉钺,漏斗状钻孔的孔径基本相同。例如,M17(图9和图10)两件玉钺的最大孔径均为1~2厘米,最小孔径均为0.7厘米;M11(图5和图6)出土的两件最大孔径均为1.3厘米,最小孔径均为1厘米。这是否意味着同一座墓随葬的玉钺可能为同一工匠以同一工具同时制作,还需要更多的发现进行验证。玉钺(图4)无穿孔,与其同出的一件石钺(图3)也无穿孔,是否意味着人们有意将同一座墓随葬中的同类玉石器保持相近的形制,也需更多的发现来证验。

西坡玉器除顶部附近以外,表面光润,显然在磨制后采用了精细的抛光措施,它集中体现了这一时期黄河中游地区玉石制作技术的发展水平,其制作技术的形成和发展,也应与当时的文化互动相关。与同时期的一些考古学文化相比,西坡玉器制作技术还不发达,尽管切割、钻孔、磨制、抛光等技术应用于玉器制作,但表面光素,没有发现技术要求更高、更复杂的雕刻作品。与同时期的红山文化晚期、崧泽文化晚期及凌家滩遗存的玉器相比,西坡玉器的质地类别、种类、造型单一,制作技术相对简单。西坡玉器上线切割痕迹的发现,不仅为认识黄河中游地区线切割技术的应用提供了实物证据,为探索线切割与片切割技术在该地区的发展脉络及其相互关系提出了新的问题,同时也为通过制玉技术研究该地区与其他地区的文化关系提供了重要线索。目前所知,中国最早使用线切割技术的玉器出自我国东北距今约8000年的兴隆洼文化,随后在该地区延续数千年。在长江下游地区,河姆渡、马家浜、菘泽、良渚等文化,均普遍使用线切割技术。黄河上游的齐家文化和中游的陶寺文化中,多采用片切割技术,未见采用线切割技术的报道,因此有学者认为,“玉器线切割技术在黄河流域新石器时代末期未能占一席位置。”西坡玉器上线切割痕迹的发现,即确认了该技术在黄河中游地区的应用。

(责编:蔚蔚)