“60后”省部级领导成长四大影响因素

刘俊生

党的“十八大”行将召开,这在我国政治上是一件大事,因为到了党和国家最高领导层更替之年,按照西方人的说法就是到了“大选”之年。

据初步统计,现任60后省部级领导干部共有161位。其中,“十七大”中央委员3人,候补委员11人,两者合并占总数的比例为8.7%;省部级正职7人,占比4.3%,省部级副职154人,占比95.7%。这两组数据说明60后省部级领导干部还在迈向中国政坛高层的途中跋涉,其中一部分人会在十年之后“修成正果”。另外,男性149人,占比92.6%,女性12人(且全部担任省部级副职),占比7.4%。这组数据说明女性晋升到高层的“玻璃天花板”问题比男性明显。还需要指出一个数据,即少数民族16人(涵盖8个少数民族),占比9.9%。

可以预见,更替之后的中国政坛无疑会进入由50后主政的时代。再过十年将进入到由60后主政的时代,因此现任60后省部级领导干部也就是十年后中国政坛高层在当今的后备干部库,一般而言,党和国家的高层领导人将会从他们中间产生。故考察、研究和分析60后省部级领导干部的现状及其成长历程有着重要意义。

本文采用实证研究方法,遵守分析主义路径,聚焦60后省部级领导干部成长升迁的四大影响因素,试图根据现有数据资料客观地揭示60后省部级领导干部成长升迁的统计性规律。

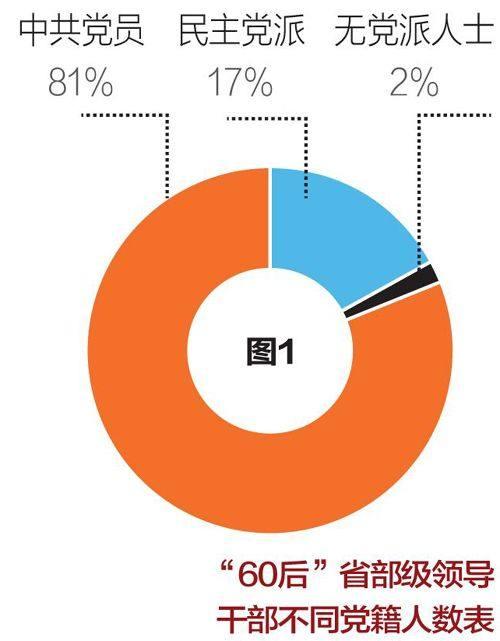

八成以上“60后”省部级领导干部为中共党员

现代国家,无论是实行两党或多党政治的国家,还是实行一党领导、多党合作的国家,都属于广义的政党政治。在政党政治中,执政党在国家政治生活中居于主导性地位,政府高层领袖多为执政党成员。所以中国曾经流行的“入党做官论”并非我国所独有,世界上实行政党政治的国家皆如此。也就说,要想在政治仕途上达到政府顶层就必须经过政党途径。简言之,党途等于官途。这在中国尤为明显,因为中国共产党处于领导地位,长期执政。60后省部级领导干部的成长数据也很清楚地告诉了我们这一点。

在159位具有明确党籍的60后省部级领导干部中,中共党员129人,占比81.1%;民主党派成员27人(其中包括1人同时具有中共党籍;涵盖七个民主党派,其中九三学社成员最多,11人,中国民主同盟和中国民主促进会各5人,中国致公党和中国民主建国会各2人,中国农工民主党和中国国民党革命委员会各1人),占比17.0%;无党派人士3人,占比1.9%(见图1)。这组数据表明中共党员在60后省部级领导干部中占到八成以上,不仅如此,7位正职60后省部级领导干部无一例外都是中共党员。而且60后省部级领导干部中的中共党员与各民主党派成员合计占比高达98.1%,数据验证了“党途等于官途”说法的合理性。

更为重要的是,这些具有中共党员身份的60后省部级领导干部的入党时间都很早。数据分析表明,他们的平均入党年龄为22.85岁,最小18岁、最大33岁入党(兼有双重党籍的一人是后加入中国共产党的,入党年龄最大,为39岁)。他们的党龄都在20年到30年之间,有的党龄甚至比工龄长。这说明他们半数都是在大学期间甚至高三阶段就加入了中国共产党,接近半数是在大学毕业参加工作的一两年内或者是攻读硕士学位期间加入中国共产党的。由此可以推测,这些60后省部级领导干部在年轻时就明白“党途等于官途”的理论,或者说他们在年轻时就立志进入政坛,从事政治职业,或者说他们在年轻时就早早确立了其政治信仰。

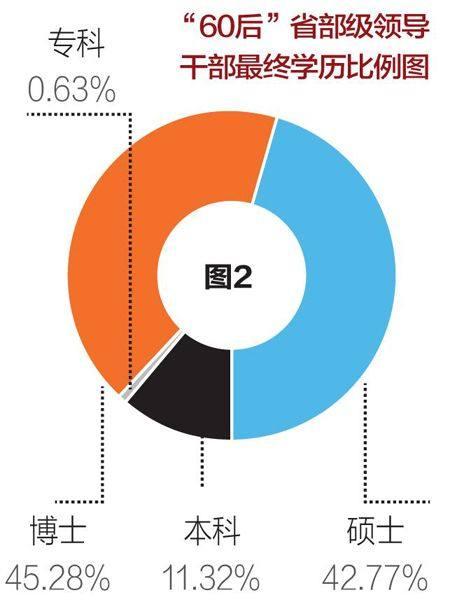

近九成“60后”省部级领导干部具有研究生学历

学历是一个人学业成就的显性标志,它在很大程度上意味着一个人在同龄人中的智能水平。按照中国的高等教育制度,60后省部级领导干部进入高等院校学习应该是在1970年代末和1980年代期间(也就是恢复高考后的连续十年间)。考虑到那个时候中国还处在精英教育阶段,毛入学率非常低,还在1-3%(现在是25%左右),故无论是大专生还是本科生,甚至中专生,他们的学习智商都应该在同龄人中是较高的。当然,他们的硕士或博士研究生学历可能是后来在职取得的。尽管如此,他们的首个高等教育学历主要还是1980年代(少数是在1990年代初期)获得的。

据统计,在已知学历的159名60后省部级领导干部中,100%具有大学专科以上学历。若按照最终学历进行统计的话,那获得博士学位者72人,占比45.28%;获得硕士学位者68人,占比42.77%;获得学士学位者18人,占比11.32%;具有专科学历者1人,占比0.63%。(见图2)

从图2可以看出,在60后省部级领导干部中,具有研究生学历者(博士加硕士,二者旗鼓相当,各占总数的四成多)共有140人,占比88%,接近九成。其中值得注意的是,7位60后省部级正职全部具有研究生学位。在笔者看来,这组数据,首先表明官员成长升迁与学历具有很高程度的相关性,官场上对学历的重视程度较高;其次表明60后省部级领导干部学习知识的愿望十分强烈。因为60后省部级领导干部的小学阶段基本上都是在“文革”期间度过的,并且大部分人的初高中阶段也基本上是在“文革”期间度过的,少数人的初高中阶段是在1980年代初期度过的,他们的求知欲望和学历欲望自然都很强。当然,这两个结论只是一个问题的两个方面。

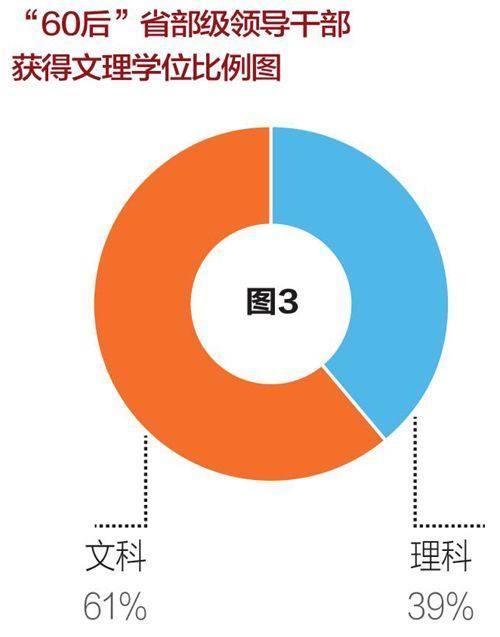

就学位或专业而言,如果我们仍然按照60后省部级领导干部的最终学历进行统计的话,在158位获得学位者中,文科学位(人文社会科学学位)获得者97人,占比61.39%,理科学位(理工农医学位)获得者61人,占比38.61%。在97位文科学位获得者中,管理学学位(包括工商管理、管理工程、经济管理、公共管理等专业)获得者最多,为39人,占比40.21%;经济学学位获得者29人,占比29.89%;法学学位(包括法学、政治学、政治理论、中共党史等专业)获得者19人,占比19.59%;人文类学位(包括文史哲三个专业)获得者10人,占比10.31%。(如图3和图4)

由图3可以看出,在60后省部级领导干部中,最终学位为文科学位者六成多,而最终学位为理科学位者近四成。这组数据表明,“理科生治天下(工程师治国)”的局面已经被“文科生治天下”的局面所取代。由图4可以看出,在获得文科学位的60后省部级领导干部中,获得管理学学位者超过四成,获得经济学学位者接近三成,获得法学学位者接近两成,获得文史哲学位者一成稍多。获得管理学和经济学两大学位者合计超过七成。这组数据既反映着高层公共管理急需管理学知识和经济学知识,也反映着这两种学位对60后省部级领导干部成长升迁影响重大。

交叉任职是“60后”省部级领导干部的主要成长路径

中国实行干部交流制度,这对于培养领导干部的领导能力和经验、开阔领导干部的视野、避免领导集团区域性固化或帮派化都大有好处。当然,任何制度都有利有弊,过度交流会造成大量的短期行为,甚至是不负责任行为。此处的经历主要指交流任职经历。

在作者能够收集到的161位60后省部级领导干部的资料中,履历资料比较完整的有159人。本文按照省域任职和中央任职为标准进行划分,在159位60后省部级领导干部中,任职经历完全在一个省域的(始终在一个省内工作)有55人,占比34.59%;任职经历完全在中央的(始终在中央机关工作)有6人,占比3.77%;任职经历既有中央的、也有省域的(中央与地方交叉任职,包括中-地和地-中两大路径)有73人,占比45.92%;任职经历在两个或两个以上省域的(省域交叉任职)有25人,占比15.72%。(见图5)

由图5可以看出,在60后省部级领导干部中,有中-地交叉任职经历(包括中-地和地-中两大路径)的占近五成,属于60后省部级领导干部成长升迁的主要路径,在现有7位60后省部级正职领导干部中,有6位属于此类成长升迁路径。若将15.72%的省-省交叉任职者包括进来的话,那么具有交叉任职经历者超过六成(达61.64%)。可见,这组数据验证了“人(官)挪活”这个中国谚语的真理性(概率约62%),说明交叉任职是60后省部级领导干部的主要成长路径。其次是只具有完全一省任职经历者占三成,是60后省部级领导干部成长升迁的第二途径。导致这个数据的原因无疑是由于现有60后省部级领导干部绝大多数担任副职之事实。只是具有完全中央任职经历者位居末位,并且比例低得可怜。这个数据与老百姓的日常想象大相径庭,说明“不肯‘离开北京就只能‘混在中央”的道理。

华东地区出“高官”仍是不争事实

籍贯,根据汉语习惯,乃指本人的出生地或祖居地,更多指祖居地,也就是说本人祖父的出生地。故一般而言,籍贯所在地的传统文化、礼仪习俗、思维模式、生活方式等对本人影响甚大。我们常说的某地方人擅长政治、某地方人擅长经商、某地方人骁勇善战等都是由籍贯所在地精神延伸出来的东西。60后省部级领导干部的成长升迁是否也会受此影响?

本文按照中国现在的一级政区(直辖市、省、少数民族自治区)划分籍贯。据统计,在籍贯明确的157位60后省部级领导干部中,籍贯分布较广,散布在中国大陆除北京市以外的30个省份。按照31个省份计算,平均每省5.19人。人数位列前三的省份(也是人数上双的三个省份)分别是山东(22人、占比14.01%)、江苏(21人、占比13.31%)和浙江(14人、占比8.92%)。三省合计57人,占比36.30%。接下来依次是湖南9人,河南8人,河北、湖北和新疆各7人,福建和山西各6人。这第二组7省合计50人,占比31.85%。接下来黑龙江、陕西、四川和江西四省各5人,上海和遼宁各4人,内蒙古3人,甘肃、青海、吉林、广东、安徽、广西各2人,贵州、西藏、云南、重庆、宁夏、天津、海南各1人。这第三组20省合计50人,占比31.85%。(见图6)

可见,华东三省占比三成五多一点,若连同华东的上海、福建、江西和安徽四省(市),那华东7省(市)的60后省部级领导干部多达74人,占比47.13%,占去将近“半壁江山”。这说明华东地区出“高官”仍是不争的事实,与民间的看法基本一致。从各省来看,鲁苏浙鄂豫冀湘新闽晋十省均在6人以上,超过全国各省5.19的平均数,人数合计达107人,占68.15%,超过全国总数的2/3,说明这十个省是60后省部级领导干部成长升迁最快的一级政区。

在这四个方面的成长升迁因素中,推动这些因素实现的本人主观努力度的排序依次(从高到低)是党籍、学历、经历和籍贯。当然,个人成长升迁(因变量)的影响因素(自变量)不止这四个,还有很多其他因素,例如家庭状况(包括家庭出身、家族关系、家族经济和社会地位等)、婚姻状况(婚族关系)、幼年到少年的成长环境、人脉关系(社会资本,尤其是官场贵人)等,甚至这些因素更为重要。但本文所考察的四个因素均有客观度量指标,对于成长升迁具有较强的解释力和预测力。社会科学不像自然科学那样,一果(因变量)多因(自变量)是社会事件的正常现象。从逻辑学上看,这些影响因素(自变量)与成长升迁(因变量)之间的关系在某种程度上属必要条件关系而非充分条件关系,也即这些因素存在越多,升迁的可能性就越大,反之亦然。例如非政党成员(尤其非中共党员)晋升到省部级领导干部岗位上可能性小,没有接受过高等学历者亦如此。这些因素(自变量)之于升迁(因变量)的区别只在于其必要性的程度上。

(作者为中国政法大学教授,中国政法大学丁芳硕士对此文亦有贡献)

责编/马静(见习)刘广为美编/李祥峰

(注:文中数据为作者根据公开资料统计所得)