“汉代”玉凳:雅贿洗钱轮盘赌?

丁子荃

近日,多方媒体质疑,在北京举办的一场“2011年古代玉器专场拍卖会”上,以1.8亿元起拍,2.2亿元成交的“汉代青黄玉龙凤纹化妆台(含坐凳)”为赝品,因为此物事实上的硬伤过于抢眼。其一,汉朝人通常席地而坐,凳子原名“胡床”,于五胡乱华时开始传入中原,唐宋才于中国流行;其二,汉朝人的衣服是宽袍式,不适合坐高凳;其三,凳面上雕有龙饰,根据一般人的习惯来看,凳面是被压在屁股下面的,不知道现代人怎么想,不过以我国古代避讳的传统来说,把屁股坐在龙上的后果比把屁股坐在针毡上应该更严重一些。

以常识而言,如果把这个白玉凳仅仅称作赝品的话,着实是对赝品制造界的极大侮辱。众所周知,现在的赝品不仅技术含量颇高,工艺精益求精,甚至还会抓住人们的心理,故意在赝品上留下瑕疵,或者根据同期艺术风格进行一些大胆的创作。而此件文物,则连一个初中生都骗不过。说实话,笔者得知这个消息时,第一反应倒不如公众那么激烈,原因很简单,如今做赝品绝对是一件技术含量很高的活儿,做一件敢上拍卖行“洗白”的赝品更需要非同寻常的功力,而一件敢拍出2.2亿的赝品,非是金石巨擘的啼血之作所不能成也。如果这家伙硬伤至此,参加拍卖的人都得多弱智啊?

所以,单单用史实推翻这件凳子的存在,是不合情理的。虽然凳子是五胡乱华间传入中原,汉代宽袍式也不适合坐高凳,龙纹也不适合坐在屁股下面,但通常情况并不能用于解释单个案例,不流行不等于没有,不符合礼制也不等于自动销毁,确实可能有思想开放喜好新奇事物的豪门公子赏玩这类东西。现在就给这个玉制化妆台和坐凳下一个“臆造赝品”的定论,为时尚早,文物鉴定是一门严谨的学问,哪怕成千上万张嘴皮子碰呀碰,也必须有了专业的分析再下定论为好。

然而当事方某拍卖公司副总经理黄某给了笔者一记响亮的“耳光”,他没有对这件藏品的真伪给出结论,却撂下一句:古玩市场自古就这规矩,哪有光捡漏的,打眼对于收藏家来讲也是一种乐趣呢!

“打眼”在现代商业中算是欺诈的典型形式,但由于古玩行业的独特性,“打眼”也有文化上的独特意义。倒不是说“打眼”就不该存在,也不是说藏家不能从里面获得人生经历层面的“乐趣”,但是拍卖公司作为这笔交易的直接中介人,相当于担保方的角色(尽管《文物法》61条给了他免责的权利),手头一件拍品受到了严重的质疑,居然乐观地谈起“打眼”的“乐趣”来了。众所周知,任何行业都有不可抗的风险,但这跟让当事人把损失当成乐趣是两码事。相当于医生对手术失败的病人说:哪有手术次次成功的,失去双腿也是一种难能可贵的人生體验呢!在完全靠行业信誉吃饭的古文物、艺术品拍卖市场,这样离谱的“打眼”更是会令承办的专业拍卖公司蒙羞,关门大吉,甚至会损害整个行业的信誉。然而其负责人语气之淡定,让笔者难以不去怀疑,要么是对于他们来说,就算“打眼”也不用付什么代价,要么是即便付出代价,相对于背后更大的赚头来说,也是不足挂齿。

更令人困惑的是,诚如这位负责人所言“打眼是一种乐趣”,那位神秘买家,花2.2亿元买个“乐趣”也是很奇特的举动。就算这位买家真不熟悉古董,那他总该认得2.2亿元吧,“366号竞拍者张某”不会在花这钱前稍微动动脑子?果不其然,拍卖公司负责人黄某在最近一次采访中承认,“汉代玉凳”最终实际并未成交。“拍卖现场,该拍品虽已落槌,但直到现在也没实际交割,而拍品依然在委托人处。”

至此,真相正在浮出水面。

雅贿传统源远流长

虚拍艺术品自古以来一向是行贿的重要手段之一,俗称“雅贿”。

雅贿上溯至汉代,唐宋渐成风气,至明清则已臻于极致。据说在明清时期,书画甚至可以充当俸银,是官方许可的硬通货。古代政府以道德教化和习惯礼法作为合法性来源的依据,士林惯以各种夸张的姿势来表达对招惹铜臭的不懈,然而“雅贿”发展的历史,就是一部权力不断集中不断强化的历史,绝对的权力导致绝对的腐败,姿势要求再高,也只能复杂化腐败的形式,古玩书画昂贵稀少,还可彰显品味,作为贿礼,就浮上了台面。古代的巨贪个个都是沾惹风雅之人,我国古代的著名艺术品,相当一部分都曾经是秦桧、和、蔡京之流的私人收藏。

如今,在很多传统习俗流失殆尽的情形下,这一现象倒是死灰复燃,并被注入了时代精神,焕发出勃勃生机。据《中国经济周刊》报道,中共北京市纪律检查委员会一位纪检干部在接受采访时说:“艺术品成为贿赂的工具,这对立法、司法以及纪检领域都是一个新课题。”“干部级别越高,收受的贿赂中,艺术品的价值和比例越高。”“在近几年我们调查的官员受贿案件中,以价值而论,古董字画等艺术品已经超过房产成为排名第一的类别,而房产排第二,第三则是各类小件奢侈品。”

在清朝,北京琉璃厂多数古玩店已沦为行贿受贿的掮客,官员们把自家文物放在古玩店由其代售,送礼者一掷千金买下再送给官员。可见清代晚期“雅贿”已经达到了登峰造极的地步,国家甚至得出台规定,禁止京城官员出入古玩铺,违者抄家。

今天的琉璃厂是不复往日辉煌了,但是“雅贿”还在拍卖行里高歌猛进,除了像琉璃厂的经典手法外,又多出来许多新的点子,例如送礼人先拿一幅没什么价值的画“探路”,然后受贿者把假古董假字画放在拍卖行代售,通过熟人获得专家或鉴定机构的鉴定书,送礼者再以真品价格买下。其实送礼人和收礼人早就心知肚明,都知道是赝品,送礼人也会告诉收礼人,什么时候、到哪家店去把这个东西卖出去,价格大概多少。对拍卖行当然要给好处费。这个流程三方都清清楚楚,而收礼人获得了一笔干干净净的拍卖款。又或者把一件赝品先在拍卖会上虚拍得大价钱,雇人鉴定为真品后以极低的价钱卖给或者直接送给需要打通关系的官员。这更是个金蝉脱壳的万全之策,因为如果窗户纸不破,在拍卖场上正儿八经当过重标的作品,其价值就被成千上万倍地夸大了,具有了奢侈品的功效,而一旦检察机关上门来查,还可以有个托辞,可以以赝品抵赖贿赂之实。

例如,检察机关在计算重庆黑老大文强的家庭财产时,有一幅《青绿山水图》。该画曾被重庆官方鉴定为价值364万元的张大千真迹,却在文强锒铛入狱后,又被国家文物鉴定委员会鉴定为“一般仿品”,法院最终从文强的犯罪金额中减去了该笔数额,倒不知道文强给那人办的事情是不是也打了折扣?

当然,虚拍尽管会引起怀疑,但说虚拍的一定是赝品,也显得过于武断,赖斯利普拍卖行在去年一月曾经以4300万英镑拍出一只乾隆花瓶,后来无人能够证实成交,但受人尊敬的伦敦中国艺术品交易商朱塞佩·埃斯肯纳兹表示,“如果说它是赝品,也不是很明显。而且好几位见多识广的权威人士相信它是真品,包括已故苏富比前主席朱汤生。”

艺术品价格虚高是普世现象

如果你有机会一览当世最铺张艺术节之一的“巴塞尔艺术节”,你必然会对那地方的气息感到惊奇。

第10届巴塞尔艺术节开幕当天,布恩展厅就以58.5万美元的“跳崖价”售出了艾未未的作品—用烂板凳堆出来的鸟巢。当天售出的还有,埃尔斯沃斯的一幅画:蓝色的菱形嵌在一个白色的长方形上,仅仅150万美元;白立方展位上的达明安赫斯特的杰作:一个装满手术器材的玻璃柜,稍贵,但也物有所值,250万美元。

好吧,且不论这些作品艺术价值几何,尽管它们都出自名家之手,任何一个清醒的观众在此时都会发出类似的、而且绝不是第一次发出过的疑问:“为什么一幅看起来简简单单的粗线条画,一堆粗陋的木头,能抵得上其他人一生的奋斗成果?”

有许多看似精辟的解释,炒作算一个。纽约人格里姆彻,一位老练的艺术品经销商,他提到,有众多那些通过幕后操纵来保证沃霍尔拍卖市场场面始终保持火爆异常的“黑手”。而菲利普斯德普尔拍卖所的主席西蒙德普尔则列出更多让价钱飞速上涨的秘密:“尽管艺术品的价值肯定不能按尺计算,但是画作和艺术品的尺寸和体积往往会对价格产生决定性的影响。某些画如果有了名人收藏的经历就可以卖出更高的价钱,在著名场馆展出过的画作,价码又可以往上层层累加。”

不过,尽管违背常识,事实上在时下毫无生气的经济窘境中,艺术市场却更加火爆了。追踪艺术品价格的法国网站Artprice.com的数据显示,在过去的一年,全世界的艺术销售总额高达43亿欧元,较2010年上升34%。该网站称这一年中有663件艺术品卖价超过100万欧元大关,比曾创纪录的2008年上半年同类数据还多出200件。而于2011年4月5日公布的2010年艺术品市场完整报告指出,中国毫不费力地超过美国,成为艺术品市场第一名。

Artprice.com的一份通告中提到:“2010年的拍卖会之后,中国占世界美术品销售量的33%,美国占到30%,英国占到19%,法国占到5%。”年度销售量最高的十位艺术家包括四位中国艺术家:齐白石、张大千、徐悲鸿、傅抱石,正是上述数据的有力支持。在当代艺术品领域,这一比例更加大,年度销售量最高的九位艺术家除三位美国人(让-米歇尔·巴斯奎、杰夫昆斯、理查德普林斯)外剩下六位全是中国人:曾梵志、陈逸飞、王沂东、张晓刚、刘小东、刘野。

投资者的恐慌让他们把资金不敢放在易被套的资产上。古怪的是,艺术品同样不是容易变现的资产,但把钱换成画挂起来对于神经紧张的投资者来说却是一个能够让他们心情舒适的方法。“现代艺术品是投资避风港的想法是一个笑话,”企业家卢克·约翰逊说,“它们流动性非常差,交易成本高得惊人,显然不会有收益,资本增长预期也毫无保障。”

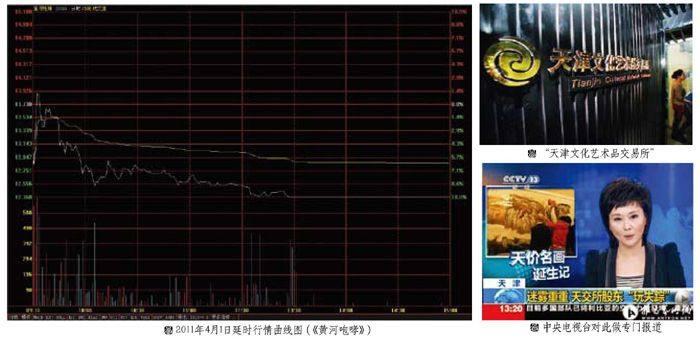

艺术品份额化、金融化原先似乎是解决这矛盾的良方,不过好像又给他们带来了一点儿新的苦恼:天津文化艺术品交易所首批上市的份额化艺术品中的两件画作,价格在50天内被抬高了17倍,其中《黄河咆哮》1元发行价发行600万份,以1.2元上市,最高时总价居然达到了令人咋舌的1.03亿,然后在停牌九天后一路阴跌,最后跌到了每份1.24元,被打回原形。

“不实鉴定”和“虚假拍卖”有理可循

很多专家学者在这件事情上大肆抨击的两个“制度弊端”,其一是“臭名昭著”的《拍卖法》第61条:“拍卖人、委托人在拍卖前声明不能保证拍卖标的的真伪或者品质的,不承担瑕疵担保责任。”许多专家学者认为“这是明目张胆为造假者保驾护航”,要求国家加入“售假追责”或者“售假退货”的条款。而对于那些草率或者“精心”给出自己鉴定结论而造成“打眼”的专家,则纷纷呼吁应给予惩罚,并在以后由国家担保的第三方认证机构进行专业评定,这样就可对有硬伤的鉴定追究责任。

必须说,这些呼吁包含了美好的愿景,却罔顾公平。任何一种合法商品,买方和卖方决定以什么样的价位和条件交易,只要双方都是出于自愿,互相没有胁迫和欺诈,那就不应干预。艺术品的价值和古董的真伪,本身就是争议很大的东西,拍卖行不可能做到万无一失的保证。从这件事情本身来说,如果这次交易不是虚假交易,那么拍卖行,既然在事前声明了不能保证卖标的真伪或者品质,那就已经尽到了告知义务,并非商业欺诈,你说我2.2亿买个假玉凳子,是上当了,要退货,但是有人2.2亿买了个真的玉凳子,也会觉得自己上当了,不值钱,要退货,这合理吗?买的时候,网友们也说了“都是初中生的历史常识就能察觉到”,那自己打了这“二五眼”,回头来对着人家没对你作出承诺的东西要求退货,也不合适吧。

就算拍卖行进行的是“自喊自卖”,但只要出价过程没问题,也没有国家机构追究的道理,王婆卖瓜还自卖自夸呢,有人愿打,有人愿挨,拍卖价格又没有法律效力,如果觉得价位失真,扭头走掉就好。

相对的,“售假追责”或者“售假退货”的律例,高度自信的拍卖行,可以作为自己对消费者的承诺,并作为揽责的依据。但如果国家强制加入“售假追责”或者“售假退货”的条款,那就是对卖方不公平的,相当于剥夺了卖方对所卖物品真假做出保留的权利,首先鉴定不可能万无一失,其次真真假假也没有一个定论。强制规定的话,会不会有很多买家在拍卖后拿着自己搞出来的“鉴定结论”威胁拍卖行呢?这样拍卖行必然畏首畏尾,对整个行业更是损害。

而对那些专家呢?首先,跟拍卖行一样,他们给出的也是学术“意见”,不是判决,当然不可能保证完全正确,对他们追究责任,与文字狱何异?而由国家担保的认证机构进行专业评定,以追究鉴定不实的责任,看似美好,实则潜藏暗流:在一个意见纷繁复杂的文化议题上,保持各个争论方的话语地位平等是最可能得到公允结论的方法,而任何发言方,只要与公权力结合后,都相当于有了压倒性的话语权,至于追究责任,这么问的人似乎忘了,“他们”已经掌握了压倒性的话语权,还有谁能来“鉴定”他们的鉴定结论?他们的鉴定结论就跟圣旨无异。由国家担保的认证评定不仅不能阻止专家“打眼”或者“收钱”,还会导致有恃无恐的专家,指鹿为马,颠倒黑白,而且都打着人们无法拒绝的公权力名义,将整个靠信誉支撑维持古玩行业推入万劫不复的深渊。

那是不是说,那就对这些行为“毫无限制”,然后任由“拍卖市场一片乱象”呢?

不,对这種行为最好的惩戒,我们已经看到了,那就是—市场的惩戒。

在这次抑或轻率抑或愚蠢的“年度最引人瞩目交易”后,这家拍卖行和参与其中的专家已经彻底失去了行业信誉,成了一个历史笑话的小小脚注,试问以后这个拍卖行的拍卖还会被谁当回事儿?而去年那次“金缕玉衣”事件之后,几位德高望重的故宫专家,也落得了个声名扫地的下场,市场的惩戒,是公正而又有效的,这个公正之处,就在于,只要在自由市场中,每一个卖家,都会为自己承诺过的事情付出代价,而且必须付出代价。而每一个消费者,都可以用自己手里的钱进行投票。有效之处就在于,它蕴含着竞争和淘汰的力量,每一次失信或者“打眼”都必须以真金白银作为代价。

有些人又会说,这种市场惩戒固然是有效的惩戒,但难免是事后惩戒,所以总是在损失出现之后才进行惩戒,故而是无效的。笔者对此的反驳是,只有事后惩戒才是惩戒,金无足赤,人无完人,许多错误本身不可能被预防,而允许任何自以为高明的集体进行“事前惩戒”,不仅达不到效果,还会给人以诛心的借口和明火执仗的凶器,唯一能达到事前惩戒效果的,就是公正严明的事后惩戒。

最大笨蛋游戏就是轮盘赌 清洁市场无可厚非

回到艺术品的投机泡沫本身吧,公允而论,没有几个人会相信,白庚延,这位天津美院副教授的作品真的能够长期维持在上亿元的水平,他毕竟还不足以与张大千、齐白石平起平坐。换言之,每个跟进买入的炒家,只是相信他能以更高的价格卖给另一个炒家,换句话说,我是笨蛋没关系,只要我不是最后那个最大的笨蛋就行。这就是凯恩斯说的最大笨蛋游戏。

每每这样的大戏上演,“市场变赌场”的惊呼和“强化管理”和“规范市场”就冒了出来,很多人都以为,任由这样的狂热存在,会恶化市场环境,降低市场的投资价值,让那些热爱艺术的理性投资者无路可循。

然而,这些担忧是多余的,正相反,它还会有益于真正热爱艺术的理性投资者,这是因为,博傻是不可持续的,原因是,博傻策略的取利对象,并不是价值投资者,而是他们的同道—其他博傻者,所以,很快它就会自动将自己从市场的策略分布中驱逐出去—理性的爱好者会认为《黄河咆哮》值一亿?所以即便它能继续存在或卷土重来,也伤害不到理性的艺术爱好者,因而也伤害不到市场的健康发展。

而且,每一个回合的最大笨蛋游戏都会迅速崩溃,否则它就不是最大笨蛋游戏了,而是价值投资了,所以该游戏实际上相当于俄罗斯轮盘赌,每次从参与者中挑出一批相对更傻也更倒霉的家伙,他们的尸体被搬走,剩下的参与者瓜分他们的遗产。而在充满风险的市场上,无论如何每天总会有若干具尸体被搬走,那么,希望艺术品市场健康发展的人们,难道不希望被抬出去的是那些豺狼般贪婪的狂热炒家?

对于奉行价值投资的理性人来说,一个存在众多博傻者的市场,用巴菲特的老师格雷汉姆的话说,是非常友善的“市场先生”,因为它会时不时以远远出乎你意料的高价格,送给你一个个超额实现投资价值的机会—假如你原先是因为慧眼识珠而持有一部分《黄河咆哮》,那你就可以大赚一笔了。

有人质疑到,假如博傻者总是将价格推高在离谱的水平,理性艺术爱好者总是被挤在市场之外,市场怎么健康发展?很简单,如果他能够长期维持在离谱水平,那就说明这不是炒作的结果,而是价值本身在起主要作用。因为但凡泡沫,就不可能长命,一旦有风吹草动,博傻者比的就是谁跑得快—“我不用比老虎跑得快,我只要跑得比你快就行”,由此造成的恐慌也会将价格拉到低得离谱的水平,而这时,“市场先生”又从另一个方向对理性的艺术爱好者表现出其慷慨和友善:送给他们做梦也想不到的捡便宜机会。

所以,呼吁管制最大笨蛋游戏的,不是理性的艺术爱好者,他们没有理由为此担忧,面对价格泡沫,假如他们手里有货,自然大喜过望,假如没货,狂热的笨蛋被驱逐出了艺术品市场也不是坏事;那些大声疾呼的,只能是在轮盘赌里那些被子弹打开花的倒霉蛋,他们既要享受豪赌的快感,又不愿面对输个精光的后果,叫来工商局要求取消赌局,退还筹码。

这就好比那些疯狂抢购食盐的家伙,事后却要求超市接受原价退货。天下岂有此等好事,任何交易制度和监管政策,都不应该支持这样的强盗逻辑,那些一心只想着一本万利,却将最起码的风险抛诸脑后,指望监管当局替他们挡开所有危险,好让他们在输掉后还能讨回本钱的所谓“投资者”,被横着抬出市场是应有的归宿。幸好,笨蛋们会自己干这份累活儿,他们是市场的义务清道夫,把那些愚蠢又贪婪的人连自己一块儿踹出市场,这也正是每出最大笨蛋游戏的美妙结局所在。

結 语:

无论是虚假拍卖,还是错误鉴定,都需要有相应的惩戒,但这个惩戒不应由政府来完成,因为既做不到,而且还有深远的副作用,相反,借助市场的力量,让每一个参与者“用钱投票”,是最公正有效的途径。

无论是“雅贿”,还是骗贷,本质上都是公权力过度扩张的结果,单单依靠公权力自身纠正,是不可能完成的。乾隆年间看似已禁绝“雅贿”到不准进入古玩店的地步,但实际上有何意义?只要遣个小厮去就行了,权力总有自己的办法绕开制度。到了光绪年间,京畿高官不要说逛古玩店,他们自己都堂而皇之地开起了古玩铺、碑帖店,甚至喜滋滋地题起店匾来了。

无论是最大笨蛋游戏,还是自炒自卖,都伤害不到理性的投资者,反而能肃清市场中的狂热者,所以不要以此作为监管的借口,让市场做主,那自然艺术清明,海晏河清。

(责编:石晓)