陆 景观摄影

“景观摄影”这又是一个西方摄影名词的舶来品,近几年在中国摄影界表现得如火如荼。我们一知半解地想要搞清楚它所代表的真实含义,于是有人拿景观摄影来对比批判中国传统的风光摄影,也有人不自觉地把它归纳到当代摄影的领域,更有甚者,把景观摄影与建筑摄影混为一谈。那么,何谓“景观”?它到底从属于哪个摄影门类?在西方摄影界是否已经过时?这一切还有待中国摄影人们继续揣摩。

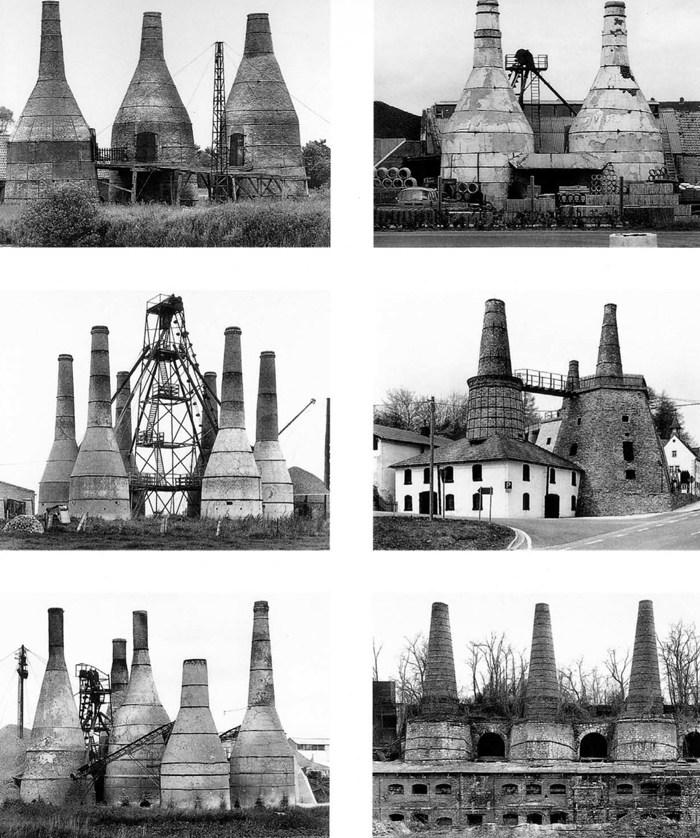

《石灰窑》 贝歇夫妇 摄1963-1998年

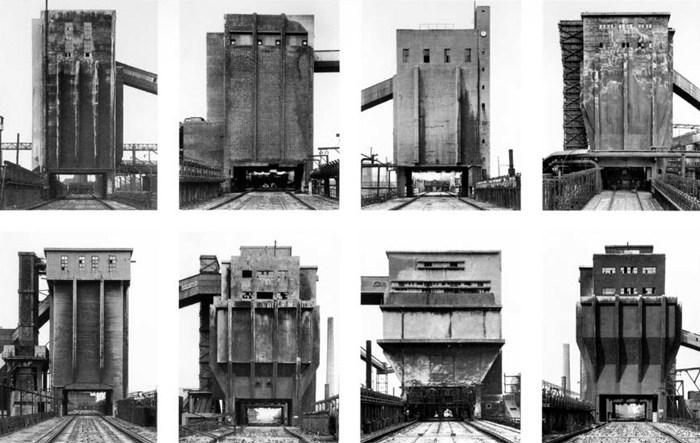

伯恩·贝歇(Bernd Becher,1931—2007)和希拉·贝歇(Hilla Becher,1934— )是景观摄影的先驱,这对夫妇的摄影可以被认为是一种观念艺术,类型学的研究,拓扑学的纪实文本。他们的工业构成摄影从1959年开始,延续了40年的历史,成为一种独立的客观摄影。他们最为重要的贡献就是以其关键词“工业考古学”为建筑摄影创建了完全不同风格的类型学。

景观摄影(Landscape Photography)这个概念的出现可以追溯到20世纪30年代德国的新现实主义和60年代衍生出来的“杜塞尔多夫学派”,以及出现在六、七十年代美国摄影界的两个重要展览“当代摄影家:向着社会景观”和“新地形:人为改变的风景照片”。

如此传统,甚至形式非常单一的摄影方式是不是过时了?非但如此在不断的总结和追问下,景观摄影逐渐成为活跃在当代西方摄影中的一个重要类型现,现在在国内摄影圈也开始流行起来。它是指一种出现在消费社会、城市化进程中,建立在冷静、理性和相对客观的观看方式主导下,以“人造景观”作为拍摄对象的摄影类型。透过这些“景观”,其背后充满着摄影师对现实的审问与批判。

蔡萌

现工作于中央美术学院美术馆学术部,兼任雅昌摄影网艺术总监。曾供职于中国艺术研究院摄影艺术研究所,并曾担任广东美术馆摄影项目总监,第三届广州国际摄影双年展(2009)策展人。“原作100:美国摄影收藏家靳宏伟藏20世纪西方摄影大师作品中国巡回展”策展人。

《数码摄影》:什么是景观摄影?

蔡萌:最初我将这一名词用到国内时,与西方的原意有所不同。2006年,我发现了吴印咸拍摄于上世纪80年代的“人民大会堂”,这让我非常震惊,因为他和慕辰、邵逸农、渠岩、杨铁军、孟瑾的拍摄手法上极其相似。于是,便借用了此时刚出版不久的法国思想家居伊·德波(Guy-Ernest Debord,1931—1994)的《景观社会》一书对“景观”(Spectacle)的描述,也因此,国内最早使用的“景观摄影”(Spectacle Photography)一词与西方的意义有所不同,它更多属于一个政治学意义上的概念。当年我在第三届连州摄影节上策划了一个叫“征兆”的景观摄影专题展。而随后又在第三届广州国际摄影双年展(2009)、丽水摄影节,以及中央美术学院美术馆策划了景观摄影的相关展览。随着这两年的景观摄影逐渐成为当下中国摄影界的热门词汇,有越来越多的艺术家、摄影师采取景观摄影的方式,开始变得更加多元化,其概念和意义开始与西方原有的概念相近了。

《数码摄影》:2011年连州国际摄影展的主题即是“向着社会的景观”,有人说景观摄影开始泛滥了,您是如何看待这一问题?

蔡萌:当然,我也注意到现在很多年轻的新锐摄影师开始进行景观摄影的创作。可能给人造成“泛滥”之感,但我不认为这种“泛滥”是坏事。“泛滥”在有时候也挺好的。比如,为什么京剧在民国时能达到巅峰,因为当时在台下听戏的票友都有极高的演唱水平,只是台上的“角”比他们的水平更高一些罢了。这告诉我们,任何事物的发展都需要一个生态群,有了整体的环境氛围,才能有大级师的人跳出来,才能把一个东西做到极致。况且,我也不认为现在的景观摄影已经达到泛滥的程度。

《数码摄影》:哪些人群什么题材才适合以景观摄影的方式进行创作?

蔡萌:对于摄影师来说,从事景观摄影应该是比较容易掌握的方式,景观就在我们周边,在我们生活的城市。现在的中国现实就是一个很大的景观现场,有太多的有趣的建筑、有趣的空间景观,很多时候当你冷静观察时,它们看起来很超现实,也很荒诞,套用比较当下的一个词就是很“后现代”。但对于摄影爱好者来说,这些可能需要一个去建立社会体验和视觉经验的过程。

《数码摄影》:景观摄影是风光摄影的进阶吗?

蔡萌:如果把景观摄影与风光摄影进行区别,景观摄影更多的是关注那些人造的、人工化的的景观,而风光摄影则更多是去关注自然景观。并且这种人工和人造景观不断处于一种变动当中,它与城市化进程密不可分。我经常想,为什么景观摄影在中国会在上世纪90年代开始出现?其背景与城市化和消费社会的出现密不可分。尤其是最近几年,当景观摄影逐步形成一种潮流时,肯定会带动很多拍风光的摄影师进入,因为它看起来更高级、更具独立的批判意识、更具有一种视觉上的现代性。假如我们从风光摄影开始通过摄影关注社会,尝试用冷静和理性的方式来看待这个城市,看待这样一种人工化的社会景观的话,那么,这就不失为一种观看方式和思想方法的改变和提升。

《数码摄影》:为什么艺术家们在做景观摄影,普通的摄影爱好者也在做?

蔡萌:我觉得这是现代人的一种焦虑状态的体现。不只是在中国,西方现在拍摄景观摄影的依然大有人在,整个世纪都在面临着同样的问题,人们在巨大的社会压力下生活,这种压力让心不安宁并不断昭示出摄影家对现实社会的一种深刻理解与感悟,而这种感悟与人类社会所面临的各种危机有关。比如,生态危机、自然危机、疾病危机、经济危机、战争危机、核危机甚至是传说中的“2012地球毁灭”;再如,进入新世纪以后,中国人经历了“非典”、“甲流”、汶川地震、玉树地震等一系列大的灾难和危机;同时,我们也通过他者的灾难感受到一种危机与焦虑,比如美国的“911”、伊拉克战争、阿富汗战争、海地大地震、印尼和日本大海啸、利比亚战争等一连串人类灾难。由这些灾难导致的人们内心深处的恐惧并没有由于非典和地震的过去而消失,它会伴随着一些外部诱因而被唤醒。当各种各样的诱因高频率出现之后,会导致人们安全感的缺失,我们经常会在一觉醒来时发现:这个世界的某个角落又处在自然和战争导致的灾难当中。在各种人类苦难逐渐日常化的面前,一种若隐若现的焦虑开始出现在“景观摄影”中。此外,伴随中国的国力增强,随之而来的城市化运动导致高楼林立。于是,我们看到各种表情突兀的建筑也越来越多地出现在中国的城市工地上,它们“造型怪异”、体量巨大。面对这些高楼大厦,如果我们过去的祖先们更多是对自然有敬畏的话,那么今天我们需要对新出现的很多地标建筑有敬畏之心。这些地标建筑正逐渐取代几千年来中国人敬畏的自然景观,成为新的膜拜对象。这些建筑与中国人的传统建筑最大的差异在于,它们太不人性化,它们跟人没有关系。在这些建筑面前,人开始变得渺小,巨大的视觉压力导致一种巨大心理压力的产生。

到底是什么改变了我们的生活?一个有责任感有担当的摄影师能对这些视而不见吗?在这个意义上讲,景观摄影背后表达的是生活在我们这个时代的人们的共同感受和相似的心理征兆。